去年、モニター・キャリブレーションのツール購入を検討中と書きましたが、そのままになっていました(汗)

でも、フォトコンで入賞した写真を雑誌で見ると、自分のモニターより暗く、くすんだ色になっているんですよね。

複数の雑誌で同じ傾向なので、私のモニターの調整がうまくいってないのは明らか。

既にキャリブレーションのツールについては調べていました。

一番お手ごろなのは1万円台で買える「huey」。

しかし、ネットの書き込みを見ると評価は良くないですね。

このため候補から除外。

価格、性能のバランスがとれているのが「Spyder2シリーズ」。

express、Suite、PROの3製品があり、カラー・センサー(測色器)は共通ですが設定出来る項目が異なっています。

(なお、プリンターの簡易プロファイルを作成できるのは、SuiteとPRO)

数日前、久しぶりにヨドバシ・ドット・コムをのぞいてみたら、Spyder2が値下げ!

Spyder2 PROは5万円台から3万円台へ。

新製品の出る可能性も考えましたが、これは買いだと判断してクリックしてしまいました(爆)

昨日、届いたのでとりあえず、メイン・パソコンのモニターをキャリブレートしてみました。

ソフトウェアをインストールした後、キャリブレーション開始。

(使用前にこちらのサイトを見ておきましょう。参考になります。)

設定項目を指定した後、画面の指示でセンサーをモニターに取り付けます。

クモを連想させるセンサー(笑)

このセンサーでモニターに表示された色を測定します。

画面右に表示されたRGBの棒グラフを見ながら、モニターのRGB設定で調整。

キャリブレーションの終わったモニターを使ってみました。

調整前のモニターより、少し暗い色調で青味が強いようです。

これまでの設定では、画面が明るすぎたんですね。

そのため適正露出がオーバー気味に見えてマイナス補正。

結果として私が現像した写真は暗くなっていたわけです。

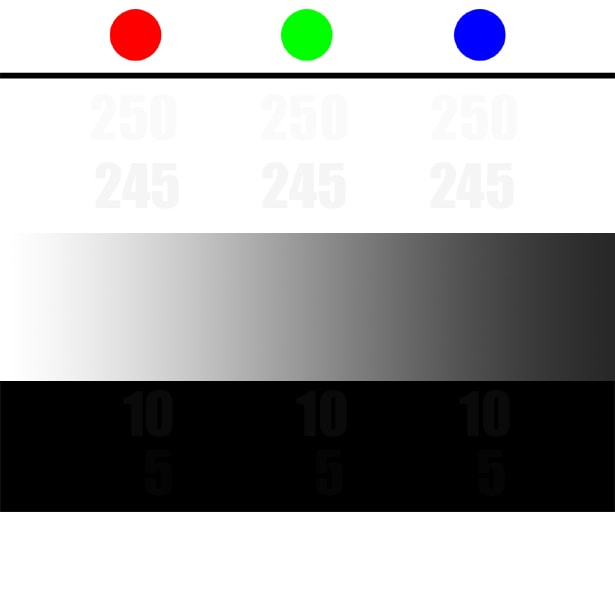

次に去年アップした簡易チャートを表示。

(このチャートは前回アップしたものと同一です。)

すると、250と245の文字はクッキリ見える。

これに対し、10の文字はわずかに見え、5の文字は、注意するとかろうじて見える程度。

多分、これが正しい見え方なんでしょうね。

今後は自信を持って、画像の現像やレタッチが出来ます。

(モニターの調整が完璧とは言えないでしょうが)

でも、フォトコンで入賞した写真を雑誌で見ると、自分のモニターより暗く、くすんだ色になっているんですよね。

複数の雑誌で同じ傾向なので、私のモニターの調整がうまくいってないのは明らか。

既にキャリブレーションのツールについては調べていました。

一番お手ごろなのは1万円台で買える「huey」。

しかし、ネットの書き込みを見ると評価は良くないですね。

このため候補から除外。

価格、性能のバランスがとれているのが「Spyder2シリーズ」。

express、Suite、PROの3製品があり、カラー・センサー(測色器)は共通ですが設定出来る項目が異なっています。

(なお、プリンターの簡易プロファイルを作成できるのは、SuiteとPRO)

数日前、久しぶりにヨドバシ・ドット・コムをのぞいてみたら、Spyder2が値下げ!

Spyder2 PROは5万円台から3万円台へ。

新製品の出る可能性も考えましたが、これは買いだと判断してクリックしてしまいました(爆)

昨日、届いたのでとりあえず、メイン・パソコンのモニターをキャリブレートしてみました。

ソフトウェアをインストールした後、キャリブレーション開始。

(使用前にこちらのサイトを見ておきましょう。参考になります。)

設定項目を指定した後、画面の指示でセンサーをモニターに取り付けます。

クモを連想させるセンサー(笑)

このセンサーでモニターに表示された色を測定します。

画面右に表示されたRGBの棒グラフを見ながら、モニターのRGB設定で調整。

キャリブレーションの終わったモニターを使ってみました。

調整前のモニターより、少し暗い色調で青味が強いようです。

これまでの設定では、画面が明るすぎたんですね。

そのため適正露出がオーバー気味に見えてマイナス補正。

結果として私が現像した写真は暗くなっていたわけです。

次に去年アップした簡易チャートを表示。

(このチャートは前回アップしたものと同一です。)

すると、250と245の文字はクッキリ見える。

これに対し、10の文字はわずかに見え、5の文字は、注意するとかろうじて見える程度。

多分、これが正しい見え方なんでしょうね。

今後は自信を持って、画像の現像やレタッチが出来ます。

(モニターの調整が完璧とは言えないでしょうが)