浄土真宗初期の宗教活動

一流相承絵系図(いちりゅうそうしょうえけいず)について

今回は、備後光照寺を始めとする沼隈町に於ける、

浄土真宗に関する絵画について紹介する。

備後光照寺が西国に於いて初期浄土真宗明光派の布教の拠点となった事実は周知の処です。

◎光照寺での絵画については、

1.絹本著色親鸞上人絵伝(けんぽんちょしょくしんらんしょうにんえでん)広島県重要文化財(昭和30年3月30日指定)

2.絹本著色法然上人絵伝(けんぽんちょしょくほうねんしょうにんえでん)広島県重要文化財(昭和42年5月8日指定)

3.絹本著色聖徳太子絵伝(けんぽんちょしょくしょうとくたいしえでん)広島県重要文化財(昭和42年5月8日指定)

また同じく、沼隈町常石に宝田院と称する浄土真宗の寺院があり、そのお寺にも絵画が残されている。

◎宝田院での絵画については、

4.絹本著色明光上人像(けんぽんちょしょくめいこうしょうにんぞう)広島県重要文化財(昭和57年10月14日指定)

5.絹本著色光明本尊(けんぽんちょしょくこうみょうほんぞん)広島県重要文化財(昭和57年10月14日指定)

6.紙本著色一流相承絵系図(しほんちょしょくいちりゅうそうしょうえけいず)広島県重要文化財(昭和57年10月14日指定)などがあり、

更には、「紙本著色一流相承絵系図」が沼隈町指定(昭和40年3月30日)で光照寺・宝光寺と伝えられている。

広島県指定重要文化財については、『沼隈町誌 写真・資料編』を参照頂く事として、

今回は、「紙本一流相承絵系図」に焦点を当てて紹介したい。

◎ 一流相承絵系図は、巻子仕立てで系図の序題の初行部分に、「一流相承絵系図」と題し、改行し漢字片カナ混じりの文が続き、本図の意図が述べられ、文末に「嘉暦元年 丙寅五月日」の一行が記されている。

その次には、上下二段に分かれて、肩書きを書いた僧侶姿の相承者が描かれている。上段を男性、下段に尼僧を描き、僧尼を朱線で結びその法脈を示しているものであろう。しかしながら、同じ沼隈町内の浄土真宗寺院の中でもその相承次第と序題表白者、

更に絵系図の筆頭者が異なっている。

(表1)には、光照寺・宝田院・宝光寺の表を載せているので参照されたい。

続いて(表2)は、明光が広めたと伝える法脈をも参照されたい。

この様に、仏光寺派と称する教団は明光より後の了源により始められ、布教の手段として、絵系図を用いてその絵系図に画かれることにより、その法脈に結縁出来るとの証明を与える意味を含んでいたのでは無いかと考えられるのである。

更に、現在までその存在の確認までは、至っていないが「名帳」なるものの存在を指摘されている研究者も居て、この「名帳」は一般の信者の名前が記載されているものであろうと考えられている。

写真は、「宝光寺A本」絵系図部分の筆頭者を拡大したもので、元あった名前の部分を明光に書き換えられているのが解る。

このように、西国に於いて教線を拡大して行った浄土真宗についてもまだまだ数多くの不明の部分や問題点があり、今後の解明によって明らかにすべきものと考えられている。

(表1)

[地域・ [相承 [序題 [絵系図

寺院名] 次第] 表白者] 筆頭]

中山南

光照寺本 眞佛-源海-了海-誓海-明光 慶円 良誓

常石

宝田院本 眞佛-源海-了海-誓海-明光 慶円 良誓

下山南

宝光寺

(A本)眞佛-源海-了海-誓海-明光-慶円

明尊 (明光)

(B本)眞佛-源海-了海-誓海-明光-良誓-明尊

(不明)(不明)

(表2)

[親鸞聖人門侶交名牒(京都光薗院本)](一部抜粋)

了海 誓海 明光

光信-願明-願念-了円-了覚--法喜(鎌倉)

武蔵 鎌倉 鎌倉 鎌倉 |

-慶円(備後)

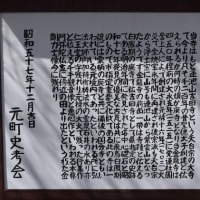

(宝光寺A本 巻頭部分)

(宝光寺A本 文章部分)

(宝光寺A本 文末部分)

(宝光寺A本 絵図巻頭部分)

(宝光寺A本 絵図拡大部分)

[尾道文化財新聞掲載記事]

[NEWS備後風土記掲載記事]

以上/文責 流水

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます