権現堂堤まで来ました。

桜の名所です。

この辺?だと思うのですが、祖母の実家(本家というやつですね)というのがありました。

一度だけ祖母と行ったことがあります。

多分、まだ小学生にあがってない頃かと思うのですが、大きな敷地で塀が延々続いていてなんだか、屋敷森が鬱蒼としていて、薄暗くて陰気な感じで、敷地の中にいくつも家があったような記憶です。

母が言ってた記憶では、昔は酒造家だったみたいです。

自分が知っている母方のルーツはそこまでで、それより昔のことはわかりません。

春日部、幸手、杉戸あたりには本家と同じ名前(○○部という変わった名前)があるようです。

権現堂堤(幸手宿)

この近くに赤ん坊を抱くマリア地蔵があります。

と言っても、直接見たわけではないので写真を借ります。

---------幸手市観光協会のHPより

マリア地蔵(まりあじぞう)

赤ん坊を抱くマリア地蔵

現在の権現堂集落農業センターの敷地内で発見されたマリア地蔵は、江戸末期の文政3年(1820年)子胎延命(したいえんめい)地蔵大菩薩の文字が刻まれており、赤ん坊を右手に抱いている立像です。

「イメス智言」の文字や、錫杖(しゃくじょう)上部に刻まれた十字架、仮託(かたく)信仰の象徴である魚と蛇の彫刻等から、隠れキリシタンの信仰対象であったと考えられます。

※昭和58年3月24日に市指定有形民俗文化財となっています。

---------

幸手には、この他にも隠れキリシタンの庚申供養塔があるらしいです。

十字架を持った金剛像だそうです。

心学を教えた杉戸の恭倹舎のこともあり、この辺りの地にキリスト教を伝えたパードレが昔いたのでしょうか?

色々調べたら、面白い記事がありました。

【関東平野の隠れキリシタン】川島 恂二を読んだ人の感想記事です。

その一部を抜粋させていただきました。

ジッタン・メモより

---------

秀吉の小田原城攻めの際、埼玉や茨城の各城も同時に攻められた。

時に、古河城主妻女の足利島子は血筋の断絶を憂い生贄の形で大阪城に同行し秀吉の想い人になったが島子はここで古キリシタンに入信した。

この影響もあって古河公方の残党などは、近くにある柳生の原野を拓いて一村を形成し宗門を残した。

江戸入りした家康にとって石高増産は次の天下を狙うための喫緊の課題であり、八溝や渡良瀬周辺の山系の鉱山、利根川流域沿いの新田開発は急がなければならない。

土井利勝が入城する前の永井尚政という古河城主治世下でキリシタン信徒には厳罰が下され、信仰を捨てない92人は下宮村で磔刑とされた。

転んだ面々は坂東太郎一帯の沼沢地新田開発の苦役とされた。

もっとも西国の各地方からキリシタン信徒が関東入りしたのは禁教布令以前にもあったらしい。

鎖国以前には西国にキリシタン大名も多く、特に豊臣側の浪士残党も関東に流れ、各地で帰農した。

このあたりは慶喜に随行して静岡の荒地を開墾、茶畑を作った維新の歴史に似ている。

ただ、駿府にいた家康が発した禁教以後は彼らへの扱いは峻烈を極めた。

キリシタン信徒は士農工商、以下の身分とされ、らい病者と同じく最下層の存在として扱われ、最後は「畜生塚」に葬られた。

信徒たちは利根川流域の治水事業や新田開発に「生かさず、殺さず」の労働力として利用された。

私が住んでいる近くの古河、北川辺、五霞、幸手、杉戸、宮代、関宿などにも、点々とした隠れキリシタンの足跡をこの本からたどることができた。

---------

意外に身近な場所に隠れキリシタンの存在があったことは意外でした。

以前にも書きましたが、関東平野は海の浸食が多くて大湿地帯であり、それを埋め立てたのは大変なことであったろうと思っていましたが、以下の人たち(奴隷)の労働力によってできた平野なのですね。

中川を渡ります。

右端が権現堂堤

日光道、筑波道との追分あたりの風景

すごく長閑な雰囲気のあった集落外国府間の追分

人気は全くない

動画から、その雰囲気が感じられますか?

その追分のすぐ近くにあった古風な酒屋、吉羽屋酒店

素晴らしく美しい!

酒の看板もホーロー引きだ。

ここの自動販売機で、烏龍茶を買いました。

ここで、小銭を使い切りました。

しかも、千円札がなく、5千円札と万札のみになりました。

このことが、栗橋宿までの間の悲劇となります。

旧日光街道は国道4号線の脇を走るのですが、国道が高い位置にあり、その左脇のコンクリートの崖っぷちを長々延々と走ります。

同じ景色です!

これが超辛かったです!

しかも、風がなく、炎天下!

水がぶ飲みです(汗)

これが、なんだか忘れました。

だらぁ~と、夢遊病者のように走りました。

日射病にならないよう、ウーロン茶を頭から被りました。

(自動販売機が見つからないので、応急処置

まだ甘いポカリじゃなくてよかった。)

まだ甘いポカリじゃなくてよかった。)

こんな立派な門と、蔵のある家の前を通り過ぎたりもしました。

再び、国道と合流するのですが、なんだか街道に不釣り合いな建物が見えました。

なんだか、よくわからないので建物の近くに寄ってみると建物の中から賑やかな音楽と景気の良い声が聞こえます。

すぐ、ストリップ劇場だと判りました。

こんな田舎にあって客が入るんでしょうか?

国道沿いの歩道は雑草だらけでした。

足に雑草が纏わりつきます。

そのまま。国道沿いを走っていたのですが、地図を見て間違っていることに気がつきました。

先ほどのストリップ劇場のところで国道からそれて、劇場の裏に通っている道だったのです。

仕方なく、歩いてUターン。

劇場の裏は香取神社でした。

この辺りも沼地だということです。

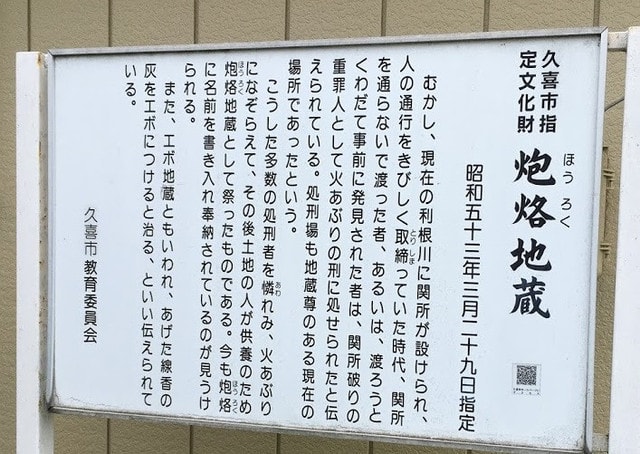

炮烙地蔵なるものがありました。

以下、ウィキペディアより

---------

炮烙

猛火の上に多量の油を塗った銅製の丸太を渡し、その熱された丸太のうえを罪人に裸足で渡らせ、渡りきれば免罪、釈放するというものである。『史記』によれば、暴君であったとされる殷最後の君主帝辛(紂王)と、その愛妾妲己が処刑を見世物として楽しむために考案したという。

罪人は焼けた丸太を必死の形相で渡るが、油で滑って転落しそうになる。丸太にしがみつき、熱くてたまらず、ついには耐え切れずに猛火へ落ちて焼け死んでしまう。この様子を観ながら紂王は妲己と抱き合いながら笑い転げたという。

西伯昌(文王)が廃止を懇願し、帝辛に領地を差し出してようやく廃止させたと伝えられる。

---------

実際に、とんでもない名前のとおりの悲しいお地蔵様でした。

中のお地蔵様を見るのはちょっと躊躇。

やめときました。

(つづく)

当ブログは若者の自立を支援する団体、NPO法人ネイチャーズを応援しています。

NPO法人ネイチャーズは、走Run会名誉会長、ウィンドサーフィンの師匠の山下光哉さんが運営する若者のためのNPO。

悩める若者や親御さん、是非お御問合せください。丁寧に対応してくれると思いますよ。

ブログランキングに参加してます。宜しかったらポチっとクリック願います!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます