静かな中仙道脇にたつ、百庚申(誰もいないのだ)

正明寺参道口

写真、真ん中の石碑は二十二夜塔だ。

これは、人間が月に深い愛着を抱いてきたということに関係した信仰、月待ち信仰による供養塔である。

二十二夜塔は、新月から二十二日の夜に人々が集まり、飲食を共にし、経などを唱えて、月の出を待ち、拝み、安産祈願、悪霊を追い払うという月待ちの行事を行った女人講中で、その供養のために造立した塔なのだ。

参考:月待ち信仰の小さなお祭り 「野口の二十二夜様」

月待行事は、二十二日目だけでなく、十五夜、十六夜、十九夜、二十三夜などの特定の月齢の夜に行われた。

全国的には、二十三夜が有名である。

曹洞宗、正明寺

曹洞宗・源勝院

岡部藩主安部家の菩提寺で、岡部藩主歴代の墓がある。

曹洞宗・普済寺参道口にある石仏・石塔群

街道脇の小さな宝登山神社

廃墟になったバスを利用した店舗

この裏手に目立たぬように雲雀塚があり、芭蕉の句碑が建っている

原中や 物にもつかず 啼雲雀

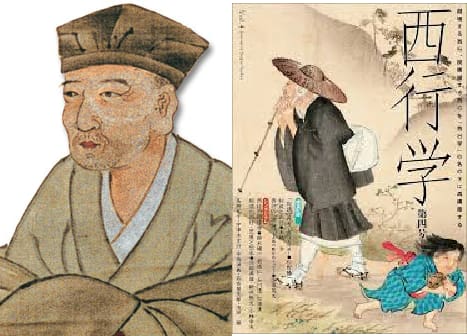

これは芭蕉の尊敬する西行の

「雲雀立つ荒野に生ふる姫百合の何につくともなき心かな」

に感化されて詠んだ俳句である。

その意味・・雲雀が飛び立つ荒野に生えている姫ゆりの

揺れる姿は、何事にもとらわれる事もなく

無心に咲いた花、それは美しく見える。

自然の姿は何事にも囚われない、執着心が

ない。なんと美しいことだろうと歌ってい

る。

だから、芭蕉は

その意味・・中空高く舞い上がったひばり、

ただ青い春の空だけがどこまでも続く。

何ものにも束縛されないひばりの自由な姿と

孤独さを描いた句である。

西行も芭蕉も、孤高の旅する俳人だ。

そして、俺は孤独な旅するランナーである。

(実状は、「もの好きで放浪癖のある、年寄の冷や水的、スロージョガー」)

この辺りは、岡部の原と呼ばれ、殺風景な風景だったらしいが、俺にはむしろ何もないがゆえに、春の空高く舞い上がって、一日中のどかにさえずるヒバリの様が、凛として清々しく穢れのない風景だったに違いないと、俺は想像したのだった。

参考:心に残る名言、和歌・俳句鑑賞、及び芭蕉総合年表を参照しました。

芭蕉と西行

島護産泰神社(しまもりさんたいじんじゃ)

変わった名前の神社だ。

旧称「島護明神」と言われていて、天慶年間、平将門が東国一帯を押領した際に、その征討軍として源経基が征伐のため当地で駐屯して、当社に平定の祈願をしたという伝承もあり、歴史はかなり古いようだ。

-----フカペディアより------

島護産泰神社

社地の東北は低地地帯で、たびたび利根川の水難を被った。この地方は、南西島、北西島、大塚島、内ヶ島、高島、矢島、血洗島、伊勢島と瀧瀬、小和瀬、横瀬、中瀬の四瀬八島に分れ、これらの住民たちにより、当社を諸島の守護神として信仰したことにより、「島護」の名がついた。

---------------------------

街道から、ちょっと離れたところに中宿古代倉庫群跡があった。

奈良時代~平安時代に使われた大規模な倉庫群跡で、このあたりは古代国家である武蔵國榛沢郡(むさしのくにはんざわのこおり)とよばれ、その正倉(税として徴収した稲を保管する倉庫)と推定されてるらしい。

左の建物は柱の間に厚板を差し込む板倉造りであり、右の建物は奈良東大寺正倉院と同じ高床式の校倉造りだ。

このあたりで、旧東海道と旧中仙道を歩いたことがあるという女性に出会った。

彼女曰く、中仙道の方が面白いらしい。

これからが、楽しみになって来た。

道は左からきて、Y字路になるが、左の狭い方を行く。

ここから、小山川を渡るまで中仙道古道である。

Y字路の根元に「中仙道古道について」の碑があった。

色々書いてあったが、この辺りから疲れてきて、碑文の中身まで読む気になれなかった。

百庚申

数多くの石塔を建てる風習の1つに百庚申があるが、これは万延元年(1860年)庚申(かのえさる)の年に建立された庚申塔群である。

万延元年は日本の歴史的大変化(開国へ向かった)の年である。

なぜか、60年に一度来る庚申・辛酉の年の2年間は政治的変革が起こるとされている。

この年の3月に桜田門外の変が起きているのだ。

世情も不安であったというから、多くの庚申塔集めたことで、庶民の塔に込めた安寧維持への思いが感じられる。

また、混乱する政治情勢打開のため、皇女和宮の将軍家茂への降嫁を決定された年でもある。

この翌年、皇女和宮がこの中仙道を経て江戸へ10月20日京都出発し、11月15日に江戸着いている。

この百庚申の前を通っているのだ。

-----俺の脱線考-----

世情が30年周期で変化していると昔の人は考えた。

この 東洋占術的考えは、今でも当たっていると俺は思う。

1955年以降の経済発展路線の30年、1985年のプラザ合意以降の長期経済低迷の起点、構造改革路線の30年、そして、2015年以降はトランプ大統領の登場に始まる新たな時代がやってきている、と思う。

いったい、どんな時代なんだろうか?

------------

この辺りから、旧中仙道は小山川、元小山川沿いを走る。

この川の源流は秩父山系風早峠らしい。

秩父華厳の滝の方だ。

写真で見える小さな橋の辺りが実際の旧中仙道だ。

その橋では川を完全に渡りきることができないから、滝岡橋という橋を渡って迂回する。

姿かたちのない何かの樹の根元にあった男女双代道祖神(左端)と馬頭観音

石仏石塔群

中仙道が生き生きとした街道であったころ、おそらく一面の青い田んぼの真ん中でひょっこりと立っていたんだろう日本昔話的な風景が想像された。

立派な長屋門の歯医者

上級武士の家屋である。

長屋門は、深夜に来客があっても門をたたけば、その横の小部屋にいる足軽や中間が応対できるようになっている。

傍示堂(ほうじどう)跡

-----傍示(ほうじ)の名の起こりより-----

傍示とは、傍(ふだ)を立てて、ここが国境(くにざかい)であることを示したことから、つけられた名である。

(中略)

傍示は、国境の標柱を立て、往来の人々にそのことを表わしたのである。

------------

だから、この辺りが武蔵(武州)と上野(上州)の国境であって、御堂があったものと思われる。

今ではこの辺りの地名が傍示堂になっている。

暗くなり始めたころに本庄駅についた。

本当は、この近くでお風呂屋さん(本庄市で1軒だけ残っていた銭湯「藤の湯」)に入り、一杯飲みたいのだが、2014年3月に廃業してしまい、風呂屋はないのであった。

よって、居酒屋放浪もできず、汗臭いまま帰ったのであった。

(おわり)

当ブログは若者の自立を支援する団体、NPO法人ネイチャーズを応援しています。

NPO法人ネイチャーズは、走Run会名誉会長、ウィンドサーフィンの師匠の山下光哉さんが運営する若者のためのNPO。

悩める若者や親御さん、是非お御問合せください。丁寧に対応してくれると思いますよ。

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

ブログランキングに参加してます。宜しかったらポチっとクリック願います!

正明寺参道口

写真、真ん中の石碑は二十二夜塔だ。

これは、人間が月に深い愛着を抱いてきたということに関係した信仰、月待ち信仰による供養塔である。

二十二夜塔は、新月から二十二日の夜に人々が集まり、飲食を共にし、経などを唱えて、月の出を待ち、拝み、安産祈願、悪霊を追い払うという月待ちの行事を行った女人講中で、その供養のために造立した塔なのだ。

参考:月待ち信仰の小さなお祭り 「野口の二十二夜様」

月待行事は、二十二日目だけでなく、十五夜、十六夜、十九夜、二十三夜などの特定の月齢の夜に行われた。

全国的には、二十三夜が有名である。

曹洞宗、正明寺

曹洞宗・源勝院

岡部藩主安部家の菩提寺で、岡部藩主歴代の墓がある。

曹洞宗・普済寺参道口にある石仏・石塔群

街道脇の小さな宝登山神社

廃墟になったバスを利用した店舗

この裏手に目立たぬように雲雀塚があり、芭蕉の句碑が建っている

原中や 物にもつかず 啼雲雀

これは芭蕉の尊敬する西行の

「雲雀立つ荒野に生ふる姫百合の何につくともなき心かな」

に感化されて詠んだ俳句である。

その意味・・雲雀が飛び立つ荒野に生えている姫ゆりの

揺れる姿は、何事にもとらわれる事もなく

無心に咲いた花、それは美しく見える。

自然の姿は何事にも囚われない、執着心が

ない。なんと美しいことだろうと歌ってい

る。

だから、芭蕉は

その意味・・中空高く舞い上がったひばり、

ただ青い春の空だけがどこまでも続く。

何ものにも束縛されないひばりの自由な姿と

孤独さを描いた句である。

西行も芭蕉も、孤高の旅する俳人だ。

そして、俺は孤独な旅するランナーである。

(実状は、「もの好きで放浪癖のある、年寄の冷や水的、スロージョガー」)

この辺りは、岡部の原と呼ばれ、殺風景な風景だったらしいが、俺にはむしろ何もないがゆえに、春の空高く舞い上がって、一日中のどかにさえずるヒバリの様が、凛として清々しく穢れのない風景だったに違いないと、俺は想像したのだった。

参考:心に残る名言、和歌・俳句鑑賞、及び芭蕉総合年表を参照しました。

芭蕉と西行

島護産泰神社(しまもりさんたいじんじゃ)

変わった名前の神社だ。

旧称「島護明神」と言われていて、天慶年間、平将門が東国一帯を押領した際に、その征討軍として源経基が征伐のため当地で駐屯して、当社に平定の祈願をしたという伝承もあり、歴史はかなり古いようだ。

-----フカペディアより------

島護産泰神社

社地の東北は低地地帯で、たびたび利根川の水難を被った。この地方は、南西島、北西島、大塚島、内ヶ島、高島、矢島、血洗島、伊勢島と瀧瀬、小和瀬、横瀬、中瀬の四瀬八島に分れ、これらの住民たちにより、当社を諸島の守護神として信仰したことにより、「島護」の名がついた。

---------------------------

街道から、ちょっと離れたところに中宿古代倉庫群跡があった。

奈良時代~平安時代に使われた大規模な倉庫群跡で、このあたりは古代国家である武蔵國榛沢郡(むさしのくにはんざわのこおり)とよばれ、その正倉(税として徴収した稲を保管する倉庫)と推定されてるらしい。

左の建物は柱の間に厚板を差し込む板倉造りであり、右の建物は奈良東大寺正倉院と同じ高床式の校倉造りだ。

このあたりで、旧東海道と旧中仙道を歩いたことがあるという女性に出会った。

彼女曰く、中仙道の方が面白いらしい。

これからが、楽しみになって来た。

道は左からきて、Y字路になるが、左の狭い方を行く。

ここから、小山川を渡るまで中仙道古道である。

Y字路の根元に「中仙道古道について」の碑があった。

色々書いてあったが、この辺りから疲れてきて、碑文の中身まで読む気になれなかった。

百庚申

数多くの石塔を建てる風習の1つに百庚申があるが、これは万延元年(1860年)庚申(かのえさる)の年に建立された庚申塔群である。

万延元年は日本の歴史的大変化(開国へ向かった)の年である。

なぜか、60年に一度来る庚申・辛酉の年の2年間は政治的変革が起こるとされている。

この年の3月に桜田門外の変が起きているのだ。

世情も不安であったというから、多くの庚申塔集めたことで、庶民の塔に込めた安寧維持への思いが感じられる。

また、混乱する政治情勢打開のため、皇女和宮の将軍家茂への降嫁を決定された年でもある。

この翌年、皇女和宮がこの中仙道を経て江戸へ10月20日京都出発し、11月15日に江戸着いている。

この百庚申の前を通っているのだ。

-----俺の脱線考-----

世情が30年周期で変化していると昔の人は考えた。

この 東洋占術的考えは、今でも当たっていると俺は思う。

1955年以降の経済発展路線の30年、1985年のプラザ合意以降の長期経済低迷の起点、構造改革路線の30年、そして、2015年以降はトランプ大統領の登場に始まる新たな時代がやってきている、と思う。

いったい、どんな時代なんだろうか?

------------

この辺りから、旧中仙道は小山川、元小山川沿いを走る。

この川の源流は秩父山系風早峠らしい。

秩父華厳の滝の方だ。

写真で見える小さな橋の辺りが実際の旧中仙道だ。

その橋では川を完全に渡りきることができないから、滝岡橋という橋を渡って迂回する。

姿かたちのない何かの樹の根元にあった男女双代道祖神(左端)と馬頭観音

石仏石塔群

中仙道が生き生きとした街道であったころ、おそらく一面の青い田んぼの真ん中でひょっこりと立っていたんだろう日本昔話的な風景が想像された。

立派な長屋門の歯医者

上級武士の家屋である。

長屋門は、深夜に来客があっても門をたたけば、その横の小部屋にいる足軽や中間が応対できるようになっている。

傍示堂(ほうじどう)跡

-----傍示(ほうじ)の名の起こりより-----

傍示とは、傍(ふだ)を立てて、ここが国境(くにざかい)であることを示したことから、つけられた名である。

(中略)

傍示は、国境の標柱を立て、往来の人々にそのことを表わしたのである。

------------

だから、この辺りが武蔵(武州)と上野(上州)の国境であって、御堂があったものと思われる。

今ではこの辺りの地名が傍示堂になっている。

暗くなり始めたころに本庄駅についた。

本当は、この近くでお風呂屋さん(本庄市で1軒だけ残っていた銭湯「藤の湯」)に入り、一杯飲みたいのだが、2014年3月に廃業してしまい、風呂屋はないのであった。

よって、居酒屋放浪もできず、汗臭いまま帰ったのであった。

(おわり)

当ブログは若者の自立を支援する団体、NPO法人ネイチャーズを応援しています。

NPO法人ネイチャーズは、走Run会名誉会長、ウィンドサーフィンの師匠の山下光哉さんが運営する若者のためのNPO。

悩める若者や親御さん、是非お御問合せください。丁寧に対応してくれると思いますよ。

ブログランキングに参加してます。宜しかったらポチっとクリック願います!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます