玉川上水の歴史

今から400年前、徳川家康が江戸に幕府を定めた時から、江戸の町は人口が増加し、飲料水の確保が重要施策になった。

三代将軍家光の代には、江戸の人口は100万に達し、既存の上水だけでは足りなくなり、新しい上水道の開発が迫られるようになった。

1652年(承応元年)、江戸の飲料水不足を解消するため、多摩川からの上水開削が計画された。このときの計画立案者が庄右衛門・清右衛門兄弟(玉川兄弟)であった。

1653年(承応2年)、幕府は両人に金7500両を渡して工事の実施を命じた。工事は4月4日に着工し、わずか8か月後の11月15日に、羽村取水口から四谷大木戸までの水路が完成した。 しかし、高井戸付近まで掘ったところで幕府から渡された資金が底をつき、兄弟は屋敷を売って工事費を捻出した。幕府は、この功績により兄弟に「玉川」姓を許し、玉川上水役を永代に命じた。

玉川上水は羽村から四谷大木戸まで43km、標高差約100mで、武蔵野台地の緩丘陵の尾根の部分を巧みに選定して造られた。

そして、玉川上水は江戸への飲料目的の他に、本水路から33の分水路が引かれ、水の便の悪い武蔵野台地の新田開発にも大きく寄与した。

1670年(寛文10年)、江戸への水懸りが不足となり、上水路を幅3間(約5.4m)に掘り下げる工事が行われた。

1870年代になると、既存分水路の水漏れ防止や通船の利便性を考えて、当時24ヶ所あった分水口を10か所に統合した。通船は1872(明治5年)に上水の汚染源になるとして2年で廃止された。

1898年(明治31年)、代田橋付近から淀橋浄水場までを結ぶ新水路が建設され、これにより下流の5kmは機能を失った。

1965年(昭和40年)、淀橋浄水場が廃止され、上水路としての役割を終えた。上水の水は東村山浄水場に送水されるようになり、通水は羽村から小平監視所間の約12kmとなり、下流部は通水されなくなった。

1986年(昭和61年)、上水路の管理者である東京都は、残られた上水路の通水の重要性に配慮し、東京都下水道局多摩川上流水再生センターで処理された再生水を使用し、小平監視所から下流への通水を再開した。

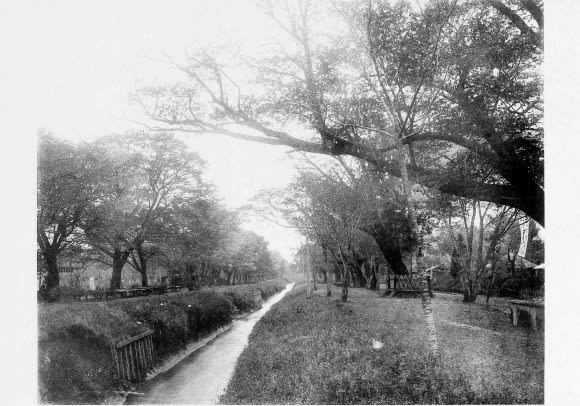

仁山智水帖 1902年(明治35年)

国立国会図書館デジタルコレクション

「名勝小金井サクラ」の整備区間

サクラ周辺の樹木の伐採・剪定、後継樹の補植・育成が行われている

今から400年前、徳川家康が江戸に幕府を定めた時から、江戸の町は人口が増加し、飲料水の確保が重要施策になった。

三代将軍家光の代には、江戸の人口は100万に達し、既存の上水だけでは足りなくなり、新しい上水道の開発が迫られるようになった。

1652年(承応元年)、江戸の飲料水不足を解消するため、多摩川からの上水開削が計画された。このときの計画立案者が庄右衛門・清右衛門兄弟(玉川兄弟)であった。

1653年(承応2年)、幕府は両人に金7500両を渡して工事の実施を命じた。工事は4月4日に着工し、わずか8か月後の11月15日に、羽村取水口から四谷大木戸までの水路が完成した。 しかし、高井戸付近まで掘ったところで幕府から渡された資金が底をつき、兄弟は屋敷を売って工事費を捻出した。幕府は、この功績により兄弟に「玉川」姓を許し、玉川上水役を永代に命じた。

玉川上水は羽村から四谷大木戸まで43km、標高差約100mで、武蔵野台地の緩丘陵の尾根の部分を巧みに選定して造られた。

そして、玉川上水は江戸への飲料目的の他に、本水路から33の分水路が引かれ、水の便の悪い武蔵野台地の新田開発にも大きく寄与した。

1670年(寛文10年)、江戸への水懸りが不足となり、上水路を幅3間(約5.4m)に掘り下げる工事が行われた。

1870年代になると、既存分水路の水漏れ防止や通船の利便性を考えて、当時24ヶ所あった分水口を10か所に統合した。通船は1872(明治5年)に上水の汚染源になるとして2年で廃止された。

1898年(明治31年)、代田橋付近から淀橋浄水場までを結ぶ新水路が建設され、これにより下流の5kmは機能を失った。

1965年(昭和40年)、淀橋浄水場が廃止され、上水路としての役割を終えた。上水の水は東村山浄水場に送水されるようになり、通水は羽村から小平監視所間の約12kmとなり、下流部は通水されなくなった。

1986年(昭和61年)、上水路の管理者である東京都は、残られた上水路の通水の重要性に配慮し、東京都下水道局多摩川上流水再生センターで処理された再生水を使用し、小平監視所から下流への通水を再開した。

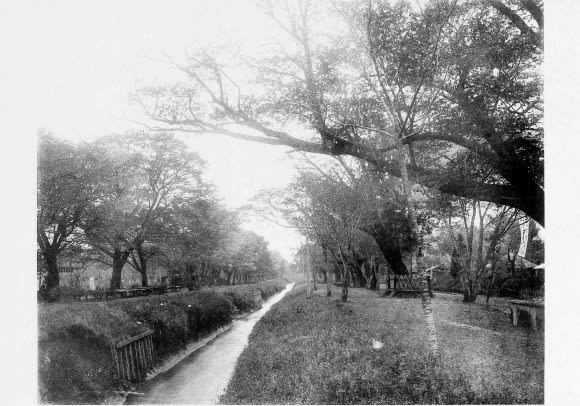

仁山智水帖 1902年(明治35年)

国立国会図書館デジタルコレクション

「名勝小金井サクラ」の整備区間

サクラ周辺の樹木の伐採・剪定、後継樹の補植・育成が行われている