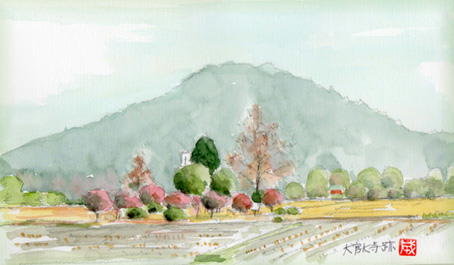

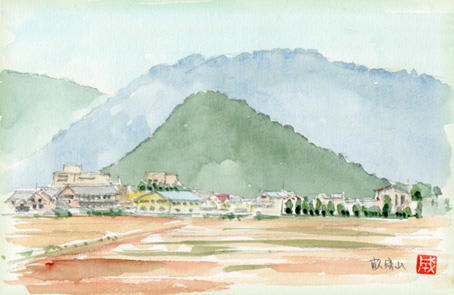

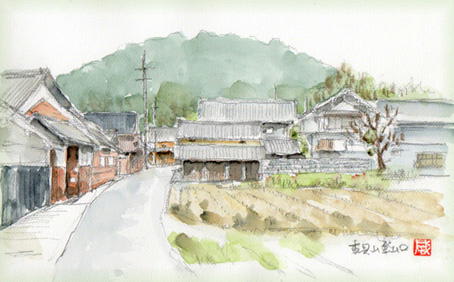

上街道

少し、大和路の北の方へ戻りますが、平城京から明日香への街道上街道

平城京の東の端、興福寺南円堂から真っ直ぐ南へ、横王寺と交差したさらに飛鳥まで通る古道です。天理辺りまで古刹を訪ねます。

道祖神/F3

猿沢池の西岸を過ぎたすぐ、小さな祠“道祖神”があります。

道の神様かと思いがちですが、道祖王を祀る神社。聖武天皇が病気が重態となり、「道祖王を皇太子にせよ」との遺言を残して死去。道祖王は、天武天皇と藤原鎌足の娘との間に生まれた新田部親王の子ですが、光明と仲麻呂は立太子に反対し、讒言して皇太子に立てず暗殺しました。無実の罪で殺された王を祀ったのがこの神社。

道祖神社の案内には、「平城天皇の時代に元興寺境内に始めて創祀。元興寺大火災の際、類焼し小祠となる」とあります。

しかし、拡大解釈か道の神様のように『上街道』『伊勢街道』の看板があります。

少し、大和路の北の方へ戻りますが、平城京から明日香への街道上街道

平城京の東の端、興福寺南円堂から真っ直ぐ南へ、横王寺と交差したさらに飛鳥まで通る古道です。天理辺りまで古刹を訪ねます。

道祖神/F3

猿沢池の西岸を過ぎたすぐ、小さな祠“道祖神”があります。

道の神様かと思いがちですが、道祖王を祀る神社。聖武天皇が病気が重態となり、「道祖王を皇太子にせよ」との遺言を残して死去。道祖王は、天武天皇と藤原鎌足の娘との間に生まれた新田部親王の子ですが、光明と仲麻呂は立太子に反対し、讒言して皇太子に立てず暗殺しました。無実の罪で殺された王を祀ったのがこの神社。

道祖神社の案内には、「平城天皇の時代に元興寺境内に始めて創祀。元興寺大火災の際、類焼し小祠となる」とあります。

しかし、拡大解釈か道の神様のように『上街道』『伊勢街道』の看板があります。