朝起きると微妙な天気。

雨が降るのは夕方以降という天気予報を信じて、洗濯物をベランダに干し、近鉄電車に乗って京都国立博物館に向かいます。

ベランダのベゴニア。

駅へ向かう途中、線路際にメキシコマンネングサ。

今日から3日間、平城宮跡では天平祭が開かれます。

準備がすすんでいますね。

丹波橋駅で京阪電車に乗り換え。

特急だと次の駅が七条です。

途中、伏見稲荷駅や東福寺駅などを通過します。

東福寺駅を過ぎると地下に入ってゆきます。

やじが京都で大学生活を送っていたときは終点が三条駅で、しかも地上駅でした。

鳥獣戯画展や琳派展での大行列を知っているので、気合を入れて七条駅から東に歩き、博物館を目指します。

開館20分前というのに、この行列。

100人ほどがすでに並んでおります。

この入り口の向こうに少し見えている案内看板。

開館10分前に門が開くと次々と人が入ってゆきますが、半数以上の人がチケット売り場へ。

前売り券を購入しておいたので、その列に並ばずにゲートをくぐって敷地内に入ります。

ゲート前の看板。狩野山楽の龍虎図の龍図。

以前「妙心寺展」か「狩野派展」で観ましたね。

これは後期だけの展示のようです。

人の列が切れた隙に撮影に成功、しかも自撮りにも成功です。

テロ対策で手荷物チェック。

会場は平成知新館。

その前に立て看板。

こちらは狩野山楽の龍虎図の虎図ですね。

そしてその裏は伊藤若冲の鹿苑寺大書院障壁画のうち竹図。

鹿苑寺はいわゆる金閣寺。

烏丸今出川にある相国寺美術館で観たことがあります。

鹿苑寺って相国寺に属しているようです。

余裕ぶっこいて、あちこちの写真を撮ったり自撮りをしたりしていて、

平成知新館内の入り口に並んだ時には80番目くらいになってしまいました。

とはいっても鳥獣戯画展や琳派展に比べると雲泥の差があるほど空いています。

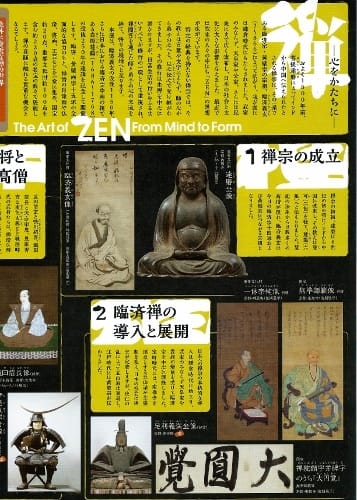

今回の展覧会のちらし。

表紙に雪舟筆「慧可断臂図」裏表紙に白隠筆達磨像。

およそ1500年前、菩提達磨によってインドから中国へ伝えられたとされる禅宗は、その一派である臨済宗・黄檗宗の宗祖、臨済義玄(?~866)によって広がり、我が国には鎌倉時代にもたらされました。武家のみならず、天皇家や公家、さらには民衆にまで広く流布し、日本の社会と文化に大きな影響を与えました。最近では欧米の人々の中にも「ZEN」の思想が広がっています。

特定の経典を持たない禅宗では、その教えは言葉や文字によらず、師の心から弟子の心へと、以心伝心で受け継がれてきました。その修業は坐禅を中心に置かれますが、日常生活の行いやふるまいすべてが修行の一環として重視され、禅問答を通じた師と弟子の心の交流を経て、悟りの境地へと至ります。

本展は、臨済義玄の没後1150年、さらに日本における臨済宗中興の祖である白隠慧鶴(はくいんえかく)(1686~1768)の没後250年の遠諱を記念して開催します。臨済・黄檗両宗15派の全面的な協力のもと、禅僧の肖像画や仏像、書画、工芸などを一堂に集め、国宝19件、重要文化財103件を含む226件の名宝の数々で展観します。禅の真髄に触れる貴重な機会となるでしょう。 (ちらしより)

平成知新館の一部を除いて(現在大阪の金剛寺から預かって展示されている重文の金剛界大日如来坐像、不動明王坐像)、

全館が展示室となっています。

あ~、前期も来たかった・・・

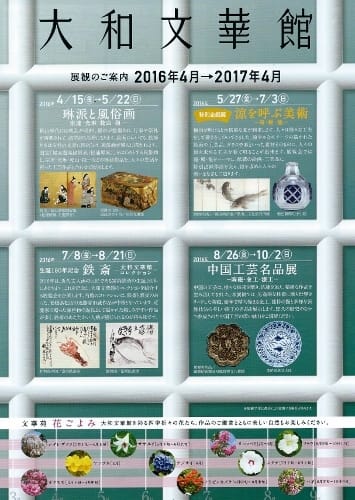

間違って英語版を持って帰ってしまった、京都国立博物館の案内。

こちらも表紙は雪舟筆の「慧可断臂図」。

前期に来れば白隠筆の「慧可断臂図」(これは肘を切り落とす前、刀を構えている絵)が観れたのですが、すっかり失念しておりました。

しかも発見されたばかりなので初公開とか。

例によって図録は買わず、絵葉書だけ。

禅院額字幷牌字。これは前期に展示されていたもので、今日後期には「普門院」の字が展示。

京都真珠庵所蔵一休宗純賛の臨済義玄像。これも前期だけの公開。後期では大徳寺所蔵の臨済義玄像が展示されていました。

白隠の項羽図。

やはり白隠の絵には魅力がありますね。

これも前期にしか展示されていなかった、大和文華館所蔵の雪舟筆呂洞賓図。

後期では同じく雪舟筆の瀟湘八景図帖が展示されていました。

さて、ちょっと敷地内を散歩。

明治古都館とつつじ。

ロダンの彫刻考える人と明治古都館、

明治古都館と噴水。

正門と京都タワー。

では市内循環206系統バスに乗って、龍谷ミュージアムを目指しましょう。