11月4日の英経済紙「The Economist」が、10月25日に開催された中国共産党中央委員会全体会議で「チャイナセブン」と呼ばれる中央政治局常務委員会のメンバーに選任された王滬寧(ワン・フィーニン)氏の人となりに触れています。

王氏は、江沢民氏から習近平氏まで三代トップの思想を起草してきたことで知られる理論家で、10年以上にわたり中国共産党政権の思想的支柱を提供してきたキーパーソンとして知られています。

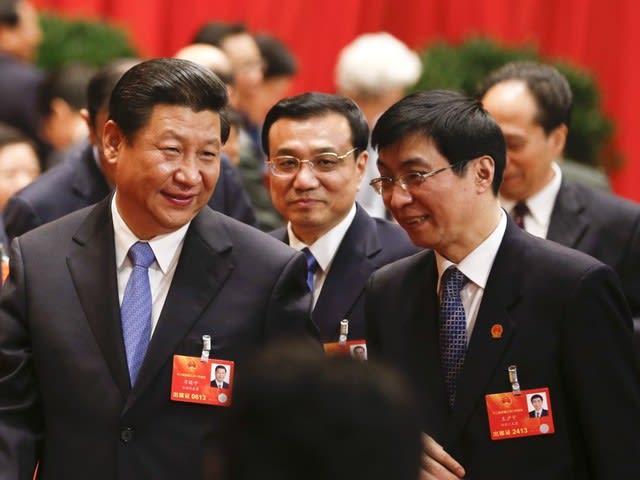

同紙はこの王氏こそ、何を考えているのか分からない表情と不自然なまでに髪が黒い人たちの集まりである中国共産党の最高指導部のメンバーの中でも、最も注目に値する人物の1人だと指摘しています。

記事は王氏について、従来型の(眠っていても党の方針をすらすらと復唱できるような)中国共産党宣伝部の産物ではなく、自分自身の主義主張をしっかりと持っている人物だと評しています。実際、彼の考えはこれまでの党の公式見解の変革に大きく貢献し、幅広く定義されたそのイデオロギーは党の今後の方針の中心に据えられてきたということです。

記録によれば、若くして上海の復旦大学の法学部教授になった王氏は、1980年代から90年代にかけて、鄧小平の改革・開放政策が政治面にもたらした様々な影響を把握しようとしていたということです。

鄧の改革により国民の生活水準は劇的に向上したが、一方で、中国共産党と中央政府はその実質的な支配力を失いつつあった。そこで王氏は、共産党政権による統治を正当化するための、新たなロジックを模索し始めたということです。

王氏が毛沢東以降の指導層の中で異例なのは、彼が学者として考えてきたことが驚くほどしっかり記録に残っていることだと記事はしています。

少なくとも、1990年代半ばに大学から(党に)引き抜かれるまでの間に数々の著作物を残している。例えば、毛沢東が進めた文化革命について、若き王氏は「前代未聞の政治的大失敗」と書いている(幸いにも王氏自身は当時まだ若く、病気がちだったこともあって被害を免れた)ということです。

1980年代は、中国のリベラル派でさえ、中国がすでに社会・経済で大きな変化を遂げていただけに、中央政府がもっと事態を把握して介入すべきだとの考え方を支持していた時代でした。しかし、そうした中で王氏は、政治面における自由や民主主義は中国がもっと発展してからが望ましいとして、自ら「新権威主義」と呼ぶ理論を正当化するための根拠を提示していたということです。

こうした考え方は1989年の天安門事件発生による混乱後、一層正当性を持つようになっていった。そして(時代が追い付いてきたというべきか)、王氏の思想は、当時の共産党指導部が再び中央集権化を進め、強い態度で権力を行使すべきだという考え方を進める上での理論的支柱となったと記事は説明しています。

さらにこの記事は、1990年代の初めには、汚職が政治的にどんな影響をもたらすかについて、王氏はほかの多くの学者より深く掘り下げて考えていたと指摘しています。

上層部の腐敗は、政府への信頼を傷つけるだけに組織の下の方で起きる腐敗よりもはるかに深刻な問題となる。腐敗を許せば、(これはソ連と同様に)中国の共産党政権も崩壊に至ると警告し、これが、習近平氏がかつてないほどの熱意で腐敗撲滅を進める根拠を提供することとなったということです。

そして、先にも述べたように、王氏は習氏だけでなく(驚くべきことに)その前任者である胡錦濤(フー・ジンタオ)氏や江沢民(ジアン・ズォーミン)氏の考え方をまとめるのも手伝ってきたとされています。

そもそも、研究者であった王氏が共産党指導部に引き抜かれたのは、1995年に江沢民氏の目に留まり、シンクタンクの中央政策研究室に引き抜かれたのがきっかけだということです。

未だにウェブサイトもなければ電話番号も明らかにされていないこのシンクタンクで、氏は(江氏が発表した政府の重要な指針である)「3つの代表」を考案し、胡錦濤氏のためには「科学的発展」という考え方を生み出したとされています。

そして今回は、10月の共産党大会で党の「憲法」にあたる党規約に明記した「習近平思想」を構築するための頭脳の役割も果たしたということです。習近平思想の中心をなすのは「大国としての復活」という「中国の夢」であり、それは王滬寧氏自身の夢でもあるということでしょう。

王氏はこの10月に常務委員に昇格するまで、習氏のほぼ全ての外遊に同行してきたということです。習氏の外交政策のアドバイザーとして「一帯一路」構想を考案したのも王氏だとされています。

一方、王氏は米国への留学経験もあり、中国の対外的なメッセージを策定する重要なポジションにあるが、(残念なことに)その発想は、王氏と同様米大統領の顧問という権力の頂点にまで上り詰めたスティーブ・バノン前首席戦略官・上級顧問と共通するところがあると記事は指摘しています。

王氏は自らの著書に、「日本の台頭に続き、別の人種が覇権国としての米国の地位を脅かすだろう」と記しているということです。そして、自由や民主主義といった「自滅を招くような思想」に基づく米国のシステムはいずれ危機に陥ると予測していると記事はしています。

そうした事実を踏まえれば、(習氏本人はまだそうした発言をしていないものの)中国が「自らが世界の主役となるべき」であり、中国の発展モデルは「他国に新たな選択肢」を提示していると主張し始めているのも理解できる。これは王氏流の考え方であり、世界で影響力を強めつつある中国が、こうした考え方をしていることを我々は知っておかなければならないと記事は結ばれています。

習氏の唱える(太平洋上に線を引いて米国と中国でテリトリーを分け合うというような)「新型大国関係」もそのひとつかもしれませんが、このような乱暴な議論が指導者の口からあからさまに語られる背景にはどのような理念や世界観があるのか。

地政学的に膨張する中国から対抗するためにも、私たちも王氏の論理を十分に吟味し、彼らの主張に耐え世界に訴えられるだけのきちんとした反論を用意しておく必要があると、私もこの記事のから改めて考えさせられたところです

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます