純朴で破天荒な天才歌人

1912(明治45)年に、26歳の若さで早逝した天才歌人・石川啄木。

岩手に生まれ、北海道での流浪の旅を経て東京で生涯を終えるまで、詩歌、小説、日記、評論の分野で多くの作品を遺しました。

「清貧な優等生」というイメージとは裏腹に、借金は踏み倒す、妻子をよそに毎晩料亭通いに明け暮れるなど、破天荒に生きた啄木。

また、哀愁漂う純朴な短歌の他に、「一度でも 我に頭を下げさせし 人みな死ねと祈りてしこと」という過激な短歌も作っていて、振り幅の大きさに驚かされます。

彼が2カ月半過ごした釧路に啄木の歌碑が建立されているので、紹介させて頂きます――。

彼が2カ月半過ごした釧路に啄木の歌碑が建立されているので、紹介させて頂きます――。

釧路時代の啄木

啄木が釧路駅に降り立ったのは、1908 (明治41) 年1月21日の夜。

啄木が22歳の時のことで「さいはての駅に下り立ち雪あかり さびしき町に あゆみ入りにき」という歌は有名です。

釧路新聞の編集長として76日間滞在し、紙面上で時事評論、随筆、詩、論文、短歌と相当な数の作品を残しています。

25基の啄木歌碑

釧路市内には、石川啄木の歌碑が25基建立されています。

啄木が降り立った旧釧路停車場跡の近く(交流プラザさいわい)に1基、南大通にある啄木通りに24基あります。

啄木ゆかりの史跡である旧釧路新聞社跡、啄木下宿跡、料亭跡などにも歌碑があるので、史跡巡りにもなります。

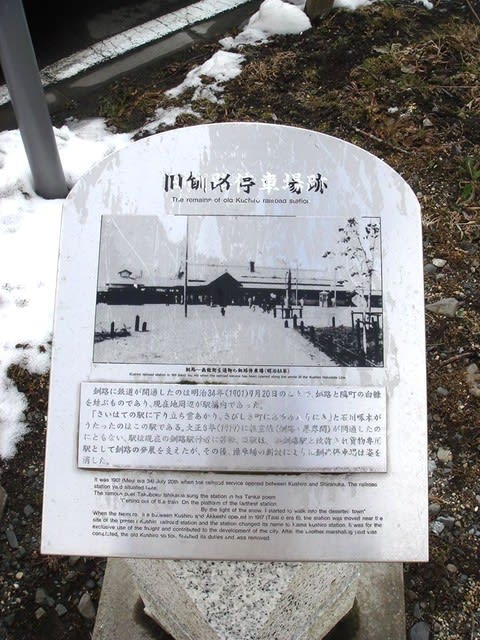

【歌碑①】(旧釧路停車場跡)

浪淘沙 (ろうとうさ)

ながくも声をふるはせて

うたうがごとき旅なりしかな

交流プラザさいわいのパレスボウル側駐車場脇に建っている歌碑。

釧路停車場の開業は、1901 (明治34) 年7月。1917 (大正6) 年11月まで使われ、手前の市役所横通りは当時の線路跡。

駅舎は、NTT構内に北大通に面して建っていたそうです。

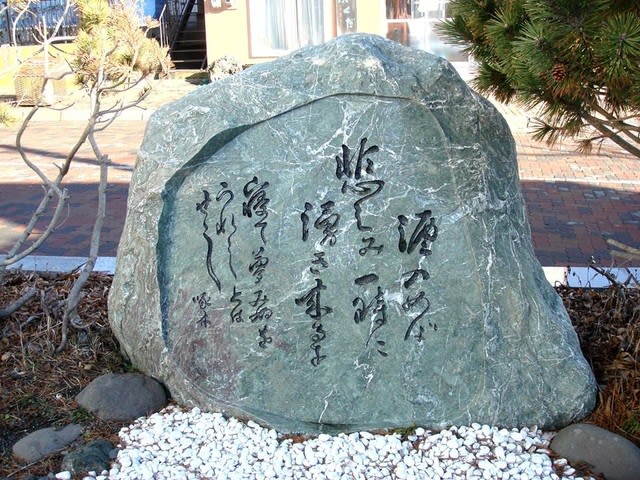

北の海

鯨追う子等 (ら) 大いなる

流氷来るを 見ては喜ぶ

※明治時代、釧路の海岸にクジラが来ていたようです

あはれかの国のはてにて

酒のみき

かなしみの滓(おり)を啜(すす)るごとくに

小奴といひし女の

やはらかき

耳朶(みみたぼ)なども忘れがたかり

舞へといへば立ちて舞ひにき

おのづから

悪酒(あくしゅ)の酔いにたふるるまでも

※啄木が贔屓にしていた芸妓の小奴(こやっこ)のことを詠んだ短歌(3種)

十年まへに作りしといふ漢詩を

酔へば唱へき

旅に老いし友

ガソリンスタンド (シェル石油) にある歌碑で、ここに啄木が釧路時代に働いていた旧釧路新聞社の建物がありました。

啄木が来釧する前日の1908(明治41年) 1月20日に完成し、1965年頃まで現存していました。

【歌碑⑤】(港文館)

さいはての駅に下り立ち

雪あかり

さびしき町にあゆみ入りにき

啄木が釧路停車場に降り立った時の心情を詠んだ歌で、小奴が揮毫。

旧釧路新聞社の社屋を原寸大で復元し、啄木資料館として無料開放されている港文館の前に建つ啄木のブロンズ像脇に歌碑板があります。

港文館には、啄木が通った料亭の火鉢や徳利や、小奴が揮毫した歌の原紙などが展示されています。

神のごと

遠くすがたをあらはせる

阿寒の山の雪のあけぼの

※啄木が釧路を去る朝、船上で詠んだ歌

【歌碑⑦】(南大通四丁目)

わが室 (へや) に女泣きしを

小説のなかの事かと

おもひ出づる日

※啄木がある女性をふった後、仲立ちをした女性がその女性に悪態をつかれ、啄木の部屋で泣いたことを詠んだ歌

こほりたるインクの罎 (びん) を

火に翳 (かざ) し

涙ながれぬ ともしびの下

※退勤後、下宿先に帰って冷え切った部屋で凍ったインクを火鉢にかざすが溶けず、寒さと単身赴任の悲哀が身に沁みて泣いたという歌

啄木が下宿した建物はシーサイドホテルの裏側付近にあり、啄木が住んでいたのは2階の右端の部屋でした。

啄木は、この下宿先から啄木ゆめ公園の裏手にある休み坂を登って料亭街に繰り出していたようです。

【歌碑⑨】(啄木ゆめ公園)

さいはての駅に下り立ち

雪あかり

さびしき町にあゆみ入りにき

※啄木が釧路停車場に降り立った時の心情を詠んだ歌

山に居て

海の彼方の潮騒を

聞くとしもなく君を思ひぬ

三味線の絃のきれしを

火事のごと騒ぐ子ありき

大雪の夜 (よ) に

※啄木が贔屓にしていた芸妓の市子のことを詠んだ歌といわれています

【啄木歌碑⑫】(米町公園)

しらしらと氷かがやき

千鳥啼 (な) く

釧路の海の冬の月かな

※啄木生誕50周年を記念して1934年に建立された歌碑で、釧路の啄木歌碑の中では一番古い

【石川啄木離釧の地】

啄木が1908 (明治41) 年4月5日に、東京へ向けて釧路を出航した場所。

啄木が船に乗り込んだのは、近くにある濱谷建設の敷地内付近。今は埋め立てられて面影はありませんが、かつて付近一帯は砂浜でした。

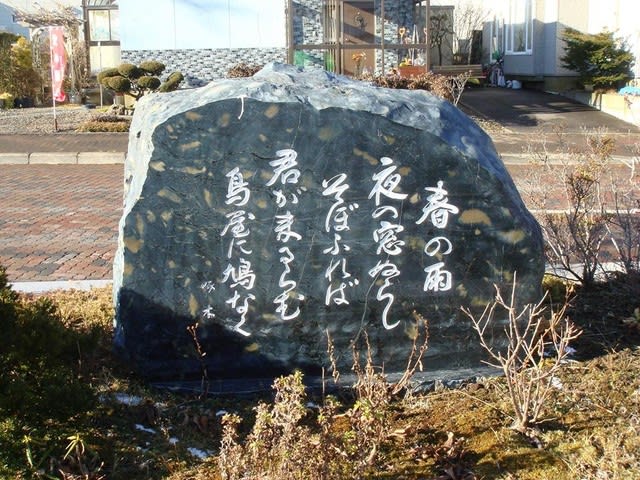

春の雨夜の窓ぬらし

そぼふれば

君が来るらん鳥屋 (とや) に鳩なく

※雪の上に雨が降る静かな夜に、小奴からの手紙の返事を書いていた時の様子を詠った歌

【歌碑⑭】(米町三丁目)

顔とこゑ

それのみ昔に変らざる友にも会ひき

国の果にて

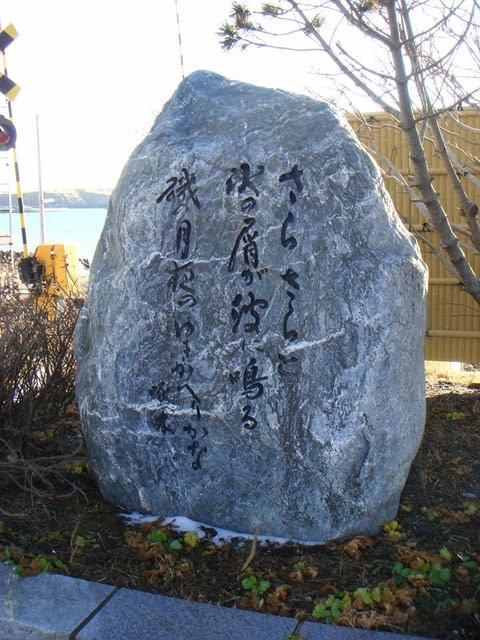

さらさらと氷の屑が

波に鳴る

磯の月夜のゆきかへりかな

※3月中旬の夜、冷たく凍った釧路の砂浜を歩いた時のことを詠んだ歌

歌碑の向こうは弁天ケ浜という海岸になっています。今は侵食によって無くなっていますが、昔は海岸に砂浜が広がっていたそうです。

花の下

たもとほる子は行きずりの

袖の香りに物言はせけり

酒のめば悲しみ一時(いちじ)に湧き来るを

寝て夢みぬを

うれしとはせし

一輪の紅き薔薇の花を見て

火の息すなる

唇をこそ思へ

※本行寺での歌留多 (かるた) 会で出会った梅川操という女性を詠んだ歌

本行寺の境内にある啄木資料館には、啄木も興じていた本行寺での加留多会の様子がミニチュアで紹介されています。

出しぬけの女の笑ひ

身に沁みき

厨に酒の凍る真夜中

よりそひて

深夜の雪の中に立つ

女の右手のあたたかさかな

※この界隈は昔料亭街で、女とは小奴のことだといわれています

葡萄色 (えびいろ) の

古き手帳にのこりたる

かの会合の時と処かな

【しゃも寅の井戸】

江戸時代以前から使われていた井戸水。

明治時代に近くに料亭「しゃも寅」があり、啄木が料亭での酔いをこの井戸の水を飲んで醒ましたといわれています。

火をしたふ虫のごとくに

ともしびの明るき家に

かよひ慣れにき

※料亭に通う自分のことを自虐的に詠んだ歌

波もなき二月の湾に

白塗 (しろぬり) の

外国船が低く浮かべり

※舟見坂から見た景観を詠んだ歌

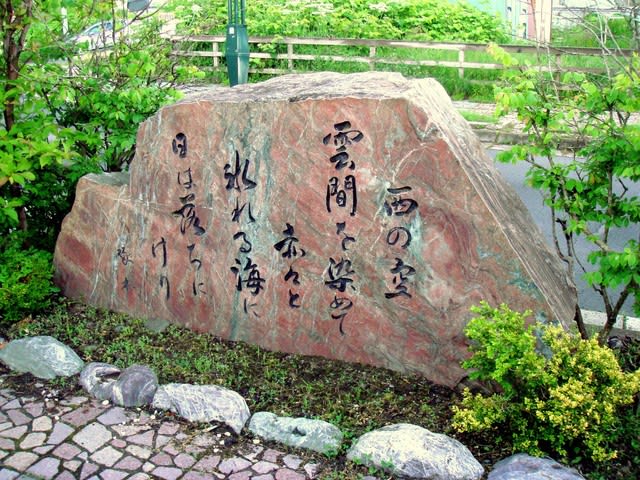

西の空雲間を染めて

赤々と

氷れる海に日は落ちにけり

※雲間を染め、冬の海を赤々と照らしながら沈んでゆく夕陽を詠んだ歌

【歌碑㉕】(喜望楼跡)

あはれかの国のはてにて

酒のみき

悲しみの滓(おり)を啜(すす)るごとくに

料亭・喜望楼(きぼうろう)があった佐野碑園内にある歌碑。

喜望楼は当時「道東一の料亭」と呼ばれ、モダンな洋風建築で12人の芸妓を抱えており、啄木が来釧して初めて酒と芸妓を知った場所でもあります。

編集後記

「女にだらしない」「お金にだらしない」「自分勝手」という“啄木三悪”と呼ばれる一面を持ちながら、数多くの哀愁を誘う繊細な歌を遺した啄木。

啄木が釧路時代に足繫く通った料亭では、芸妓の間で啄木争奪戦が行われるなど大変モテたそうです。

彼は、「自由が無くなると創作活動ができない」といって、妻子を小樽に残したままの暮らしを続けていました。

ひと言でいうと、破天荒な天才歌人ということでしょうか。そんなギャップも、時代を超えて人々を魅了し続ける理由の一つなのかもしれません。

石川啄木といえば、尾崎豊と奇妙な共通点があって、生まれ変わりなのではといわれています。

ちなみに、“十代の教祖”と呼ばれた尾崎豊が十代最後のライブを行ったのは、実は釧路(釧路市民文化会館)。

なので、釧路市民文化会館の敷地内に「尾崎豊十代最後のライブ開催の地」という記念碑を立てれば、新しい観光スポットになるのではないでしょうかーー。

【出典】「石川啄木 漂泊の歌人」