円谷英二と円谷プロダクション

小田急線「祖師ヶ谷大蔵駅」の近くにあった円谷英二邸と円谷プロ社屋。

英二氏は1937年、36歳の時に東宝撮影所に転属になり、京都から祖師谷に転居。円谷プロを立ち上げて、後進の育成や特撮作品の制作に励みました。

本日1月25日は英二氏の命日で、今年は「没後55年」ということで 、特撮の神様の半生を振り返りながら、ウルトラファンの聖地の誕生に迫ります――。

円谷英二の黎明期

円谷英二は1901(明治34)年7月7日、福島県須賀川市に誕生した。

麹業を家業としていた円谷家は、大束(おおつか)屋という屋号で江戸時代から商売を続ける商家で、商店街でかなり手広く商売を行っていた。

しかし、英二氏が3歳の時に母が病死し、婿養子だった父も離縁の形で円谷家を去ったため、英二氏は祖母が母親代わり、叔父が兄代わりとなって育てられた。

学校での成績は優秀で、とりわけ図画でその才能を発揮したという。

【飛行機への憧れ】

1903(明治36)年12月17日、アメリカのライト兄弟が人類初の動力飛行に成功。

1910(明治43)年12月(当時9歳)には、代々木練兵場で徳川好敏大尉と日野熊蔵大尉による日本初飛行が行われた。

それらをニュースで知った英二氏は、飛行機に興味を持ち、自製の飛行機で世界一周する夢を抱き、蔵の二階の自室での飛行機の模型作りが日課となった。

絵葉書の写真から全体を想像し、木をナイフで削ったり金属をはんだ付けするなどして作られた模型は精巧なもので、地元新聞が取材に来るほどだった。

英二氏は自宅近くの長松院の境内にある銀杏の大きな木に登っては空を見上げ、飛行機で大空を自由に飛び回る夢を描いていた。

【映画への興味】

この時期、英二氏は当時「活動写真」と呼ばれていた映画にも魅了されていた。

一般に映画史の始まりは、1895年にフランスのリュミエール兄弟がパリで行ったシネマトグラフの興行とされている。

映像を初めてスクリーンに映したもので、当時は画面の中で映像が動くというだけで驚異的で、見世物として十分に成り立っていた。

当時の日本での映画興行は、もっぱら野原に張り巡らされたテントであり、英二氏が初めて見たのもこういった地方巡業のものだった。

英二氏は、縁日に映画の興行師がやって来ると休憩中に映写機を触らせてもらい、カメラの構造を熱心に研究した。

そして、映写機の代用に幻灯機を購入し、巻紙を裁断した紙製のフィルムをかけて1コマ1コマにマッチ棒が体操する絵を描き、動かして楽しんだ。

【飛行機乗りの夢】

1916(大正5)年3月、14歳になった英二氏は8年制の尋常小学校高等科の卒業式を終え、神社に参拝して帰宅した英二氏は、日記にこう書いた。

「これから私は飛行家になり、大いに日本の名をあげますと誓った以上、どうしてもこの通りに成功しなければこの誓いに背くことになるので、一生懸命にやろうと思った」

英二氏は家業を手伝いながら、航空雑誌「飛行界」を購読し、飛行機乗りへの夢を募らせていた。

そんな時、アメリカの冒険飛行家アート・スミスが来日し、青山外苑に集まった約20万もの群衆の前で日本初の曲芸飛行を披露した。

自ら持ち込んだ複葉機での宙返り、横転、木の葉落としなどの曲芸飛行は日本中で大きな話題となり、英二氏の飛行機熱も募る一方だった。

しかし、当時はまだ墜落事故も多く、世間一般に航空界は危険視されていたため、家族から「飛行機乗りになることだけはやめてほしい」とクギを刺されていた。

祖母は、英二氏の進路について地域の占い師に相談し、「旧暦で5月11日以降であれば上京してもいい。工業系の仕事に就いたほうが成功する」と言われた。

飛行機乗りにさせたくない家族から「飛行機乗りになるには、まず機械を学んだ方がいい」とそそのかされた英二氏は、月島機械製作所に就職し、同年10月に上京した。

しかし、夢を諦めきれない英二氏は入社1ヶ月で仕事を辞め、家族の反対を押し切って日本飛行学校へ練習生として入学することになった。

夢への第一歩を踏み出したかに見えたが、一機しかない飛行機が墜落し、操縦していた唯一の教官も死亡したため学校は閉鎖され、英二氏は退学を余儀なくされた。

【運命的なハプニング】

飛行機乗りの夢破れた英二氏は、東京工科学校の夜間部に入学し、学業の傍ら玩具会社の考案係として勤務することになった。

そして、1919(大正8)年の春、英二氏17歳の時、会社仲間で王子の飛鳥山に花見に繰り出し、座敷で酒を飲んでいたところ、運命的なハプニングが起こる。

隣の部屋で大騒ぎが始まり襖が突然倒れ、何人かが転がり込んできたことをきっかけに両者の間で喧嘩が始まったのである。

さっそく英二氏は止めに入り、相手方からも紳士が仲裁に入って双方の喧嘩は収まり、その後は和やかな交流会となった。

相手方は天然色活動写真という映画制作会社の職員で、喧嘩を仲裁した紳士は会社の最高首脳である技師長の枝正義郎という人物だった。

日本映画の底上げを考えていた枝正は、玩具会社でアイディアマンとして活躍する英二氏に興味を持ち、英二氏に書簡や電報を何通も送り、自分の会社に見学に来るよう誘った。

再三に渡る枝正からの誘いに根負けして天活に足を運んだ英二氏は、高価なオモチャのようなメカニックの塊であるムービーキャメラに興味を持った。

そして、枝正から再び活動写真の世界に入ることを強く薦められ、とうとう辞退しきれずに映画界へと第一歩を踏み出すことになった。

映画人としての第一歩

枝正は日本映画の最初期から活躍するベテランで、撮影所では天皇的存在だった。

1919(大正8)年10月に天活に入社した英二氏は、フィルム、カメラ、現像、編集などのあらゆるノウハウを教え込まれ、入社した年に撮影助手として映画のタイトル部分の撮影も行った。

忍術映画のトリック撮影に新機軸を見出していた枝正は、最初期の特撮で名も通っており、この時点で英二氏の映画人生は決定されていたといえる。

【国活へ】

1919(大正8)年12月、天活は粗悪なチャンバラ映画粗製濫造の風潮に押されて潰れ、国際活映に吸収され、英二氏は国活に入ることになる。

国活では作品をたくさん作ることが要求され、粗悪なチャンバラ映画をダラダラ作っていた。

国活の古株は天活から来た新入りに冷たく、訳の分からない作品を作る理屈っぽい奴らとして排斥され、肩身の狭い思いをする羽目になった。

英二氏は皆が敬遠した飛行機による決死の空中撮影によってカメラマンに昇格したが、東北の訛りを馬鹿にされ、不愉快な日々を過ごしていた。

映画業界の古い体質に失望し「映画を辞めよう」とさえ思った英二氏だったが、兵役で会津若松に赴任することになり、故郷に帰ることになった。

【故郷へ】

1923(大正12)年、英二氏は2年間の兵役を終えて除隊となり、故郷に帰った。

英二氏はしばらく家業の糀業を手伝っていたが、田舎ののんびりした空気に飽き、田舎特有の閉鎖的でダラダラとした人間関係にウンザリし始めた。

また、叔母の軍隊上がりの婿養子による軍隊流のいじめとも思える仕打ちにも悩まされていた。

次第に子供の頃のように蔵にこもるようになった英二氏は、今後の人生を映画一筋で行くことに決め、誰にも告げずに東京行きの汽車に飛び乗った。

家出同然で飛び出した英二氏は、二度と故郷に戻らない覚悟だったといえる。

二度目の上京

固い決意を持って上京した英二氏を待っていたのは、1923(大正12)年9月1日に発生した関東大震災で瓦礫の山になった東京の惨状だった。

多くの映画館が地震と火災によって破壊、焼失したことで弱小の映画会社は全て倒産、解散し、映画の中心は京都へと移っていた。

英二氏は、知り合いのつてで東京で活動を行っている映画会社で現像技師として働いたが、ほどなく会社が解散し、国活時代の仲間の招きで京都へと向かった。

京都時代

1926(昭和元)年、英二氏24歳の時、衣笠貞之助率いる「新感覚派映画連盟」に加わった。

英二氏の映画人としての再出発は、毎日がロケに明け暮れ、朝から晩までカメラを担いで忙しく走り回る日々だった。

新しい映画を作ろうと意欲を燃やす衣笠は『狂った一頁』を制作し、英二氏も助手として参加するが、前衛的すぎて観客に理解されず不入りで大赤字となった。

そのため、興行映画への転身を余儀なくされた衣笠は、業界最大手の松竹の傘下に入り、映画制作の下請け組織「衣笠映画連盟」を新たに発足させた。

この会社で、英二氏は映画の可能性に関して視野が非常に広くなり、多大な影響を受けた。

【カメラマンとして一本立ち】

英二氏は、1927(昭和2)年3月公開の林長二郎のデビュー主演作『稚児の剣法』を一本立ちのカメラマンとして初めて撮影。

三重露光など、最初の師である枝正義郎直伝の特撮の技術を駆使し、“特撮の円谷”としての最初の作品となった。

本作は爆発的にヒットし、林長二郎は一躍スターとなった。

その後も数多くの映画作品の撮影を行い、翌年5月の衣笠映画連盟の解消と同時に親会社でもあった松竹の京都下加茂撮影所に入社した。

英二氏は、ロケ日数が足りずに撮影できなかった夜の港のシーンを自身で考案した日本初のホリゾントを使って撮影し、所長賞をもらうなど活躍した。

【マサノ夫人との結婚】

京都を中心に、毎日ロケで駆けずりまわっていた英二氏。

その頃、鉄道やトンネル建設などに伴う土木工事を請け負っていた荒木マサノ氏の一家が京都に滞在していた。

友人に誘われてロケの見学に来たマサノ氏は、英二氏の監督としての仕事ぶりに感銘を受けて、スタジオにまで顔を出すようになった。

ある日、英二氏は自作の日本初の木製クレーンで撮影中に、カメラとカメラマンの重みに耐えきれずにクレーンが折れて落下して大怪我をして入院。

退院後、自宅療養していた時に毎日看病してくれたのが縁で、1930(昭和5)年2月27日にマサノ氏と結婚した。

マサノ氏との間には、1931年に長男の一(はじめ)氏、1935年に次男の皐(のぼる)氏、1944年に三男の粲(あきら)氏が誕生した。

【ロー・キートン】

当時の画調は、フィルムの感光度が悪かったせいもあってハイキー・トーン全盛で、照明をやたらと明るくして画面の白黒の段階が強かった。

役者の顔は真っ白になり、畳の筋目もどぎつくなるし、画面に味もそっけもない。

英二氏はもっと情緒ある映像を撮ろうと、照明の技巧は複雑になるが白黒の段階が多くなり、役者の顔にも細かいニュアンスが出るローキー・トーンで撮影を行った。

しかし、「天下の林長二郎の顔に陰影をつけるとは何事か」と経営陣に激怒され、撮影待遇をセットもロケも格下のB級に落とされ、照明すら制限された。

喜劇俳優のバスター・キートンにひっかけた”ロー・キートン”という不名誉なあだ名もつけられた英二氏は自棄気味になり、酒ばかり飲んでいたという。

酔っ払った勢いで夜鳴き蕎麦の屋台を引き回し、挙句にはオーバーコートを着たまま加茂川に飛び込むなど、荒れ具合はヒドいものだった。

そんな中で、チープなセットを補うためにグラスワークやミニチュア合成、初歩的なスクリーンプロセスによる画面合成を試みるなど、特殊撮影の基礎を築いていった。

【時代劇時代の終焉】

1927(昭和2)年10月6日、ワーナーブラザーズによる世界初のトーキー映画『ジャズ・シンガー』が公開された。

これまでサイレント映画しか作ったことがなかった映画業界は、トーキー映画への転換を迫られることになった。

英二氏も1932(昭和7)年に、ロケでの雑音やカメラのモーター音に悩まされるなど悪戦苦闘しながら、日本で3番目のトーキー作品を作り上げた。

そんな中、トーキー映画制作ノウハウの無い日活は、英二氏を含めた松竹のトーキー映画の技術者を引き抜き、英二氏は1932年11月に日活に移ることになった。

しかし、「給料を倍にされた連中がやってくる」という噂は日活の中で瞬く間に広がり、英二氏はまた古株のやっかみを受けることになった。

また、「ローキーで撮影した」という理由だけで自身の作品が試写会で酷評されたことをきっかけに、古い映画界の体質にウンザリしていた英二氏の不満が爆発。

「枝正義郎によって叩き込まれた映画の未来や理想像は、こんな古ぼけた時代劇の世界ではどこを探しても見つからない」

英二氏はついに退社を決意し、長い時代劇の時代が終焉を迎えた。

キングコングに衝撃

英二氏は、同じようなストーリーや似通った場面設定の時代劇の撮影を繰り返す毎日にマンネリを覚えていた。

英二氏33歳の時ことで、奇しくも叔母のツルが「この子は33歳になったら必ず出世する」と予言したまさにその年だった。

また、映画館に何度も通って観返すばかりでは飽き足らなくなり、映画フィルムを独自に入手し、1コマ1コマ丹念にコングの特撮の研究分析を行うようになった。

J.O.スタヂオ

【かぐや姫】

1935(昭和10)年に撮影された『百萬人の合唱』では、英二氏が設計・製作した日本初の撮影用鉄製大クレーンが使われた。

「このプロセスマシンを、自分達が本国から持参した撮影機材一式と交換してでも持ち帰りたい」

ドイツ側代表の山岳映画の巨匠アーノルド・ファンクにこう懇願されるほどスクリーンプロセス装置は映像だけでなく、時間的、金銭的にも絶大な効果を上げた。

東宝東京撮影所

1937(昭和12)年9月10日、写真化学研究所 、P.C.L.映画研究所、 東宝映画配給の3社と、英二氏が勤めていたJ.O.スタヂオが合併し、「東宝映画」が設立されることになった。

これに伴い、写真化学研究所とP.C.L.映画製作所が「東宝東京撮影所」、J.O.スタヂオが「東宝京都撮影所」と改称された。

また、スクリーン・プロセス装置を気に入った東宝の取締役・森岩雄氏の要望で、英二氏は同装置とともに同年11月27日付けで東京撮影所に転属になった。

その後、同年12月27日に都内の借り住まいから、東宝が用意した祖師谷の一戸建て住宅に引っ越した。ここから、彼の祖師谷時代が始まることになる。

【脅威の対象に】

東宝東京撮影所に転属になった英二氏は、カメラマンの間でも名の知れた存在となっていたため、脅威の対象となった。

「自分達の地位が危うくなり、職を奪われるのではないか」と恐れたカメラマン達が結束して英二氏が現場に出ることを妨げ、仕事ができないよう仕組んだのである。

英二氏は「裏門からも入れず塀を越えたこともあり、この頃が一番辛かった」と語っている。

裏門から出入りし、撮影をさせて貰えないでいるという噂は妻のマサノ氏の耳にも入っていたが、英二氏は職場での愚痴一つこぼさなかったという。

【特殊技術課の初代課長】

後に、英二氏の庇護者となる森岩雄氏。

彼はP.C.L時代、1925(大正14)年にハリウッドを訪問して特殊技術の重要性に触れ、単なるコストダウンに留まらず、映画表現を広げるものだといういう見識を持った。

帰国後、早速この分野の開拓に志を立てたが、技術家ではない上に当時の映画界も特殊技術に対する重要性を理解していなかっため動けないでいた。

そんな中、社内で干されてカメラを回せずにいた英二氏を見て、”渡りに船”と東宝内に特殊撮影の技術部門「特殊技術課」を創設し、英二氏を課長に就任させた。

しかし、部下は一人もおらず、スクリーン・プロセス技術を東宝の映画作品に提供する傍ら、皇室の記録映画を一人で黙々と撮るのが当面の仕事だった。

英二氏は当時のことを“部下なし課長”と自嘲気味に回想するなど、不愉快な日々を過ごしながらも、特殊技術による映画製作の合理化を主眼にして研究を続けた。

戦意高揚映画の制作

1937(昭和12)年7月の日華事変勃発から日本は戦争への道を歩みだし、東宝が戦意高揚映画の制作に着手したことで、英二氏を取り巻く状況は一変する。

海軍の依頼によって、1940(昭和15)年に英二氏として初めての戦争映画『海軍爆撃隊』を撮影し、この時初めてタイトルに英二氏の名が「特殊技術撮影」と紹介された。

同年9月公開の『燃ゆる大空』では、日本カメラマン協会特殊技術賞を受賞。

翌年12月には太平洋戦争が勃発し、開戦翌年5月には航空兵を募るための陸軍航空本部の御用映画『南海の花束』が公開。

英二氏の特殊撮影は、国民の戦意高揚を目的とした戦争映画というフィールドで急速に需要を増していった。

英二氏一人で始めた特殊技術課も、1942年には特殊撮影係、造形美術係、合成作画係、天然色係に事務係を加えた5係を擁する総員34名にもなっていた。

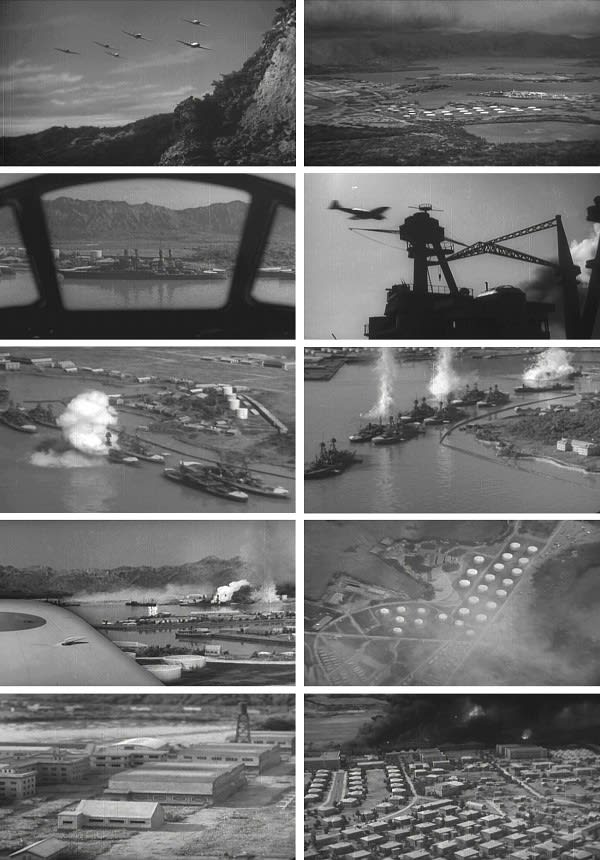

【ハワイ・マレー沖海戦】

1942年5月、東宝は海軍省から開戦1周年記念作品『ハワイ・マレー沖海戦』制作の依頼を受けた。

しかし、貸してくれたのは洋書の片隅にあった4cm角の地図だけだったため、後は新聞写真を頼りに真珠湾のセットを作ることになった。

英二氏はまず、琵琶湖と浜名湖でのテストで撮影に最適な魚雷の水柱の高さを3mと決めて、その大きさから軍艦の寸法を定めた。

そして、新聞の写真に写っていた軍艦上の人物の身長から真珠湾の建築物の大きさを割り出し、周囲の山を含めた地形の大きさに広げていった。

最終的には第二撮影所のオープン敷地いっぱいに真珠湾を作り上げ、1800坪にも及ぶ大ミニチュアセットの壮観以上の出来栄えに見物客が後を絶たなかった。

セットを見学した陸軍参謀が陸地測量部へ赴任した時、部下にこう言ったという。

「お前たちの作っている真珠湾の地図はなっていない。東宝へ行ってみろ、素人が見事なものを模型に作っている」

本作は日本映画史上空前の大ヒットとなり、国民必見とまで謳われた。

さらに、本作の成功は日本映画界に特撮の重要性を認識させ、英二氏の業績は広く日本の映画界に認められ、“特技の円谷”としての名声を確立した。

召集令状と終戦

1945年8月1日、東宝最後の国策映画『アメリカようそろ』の特技撮影を担当していた英二氏の元に召集令状が届いた。

『ハワイ・マレー沖海戦』以来、英二氏の技術を高く買っていた海軍省の計らいで進められていた召集免除の手続きが期日までに間に合わなかったためだった。

軍関係の映画を製作中という理由で8月8日の入隊期日を一週間伸ばし、8月14日に駐屯地の仙台市に向け出発し、翌日到着したが終戦となった。

しかし、動員解除の命令ががなかなか出ず、食事の度に兵舎である国民学校から烹炊所まで砲車に食器や食缶を乗せて通わなければならなかった。

その時、町の人々から「信頼を裏切られた軍人への強烈な冷たい目」が英二氏たちに向けられた。

それまで自分の純粋な映画技術に向けられていた人々からの称賛が、一夜にして戦争協力者への罵倒に変わってしまったことに対する世の人々への不信感。

この体験は、後に“永遠に不変なもの”を求めて、英二氏がカトリックに入信する理由となった。

また、東宝撮影所では、航空資料製作所のものだけでなく、一般作品のネガも含めて、軍と東宝の関係を示す証拠の一切を焼却する作業が行われた。

現在残っている『ハワイ・マレー沖海戦』などの国策映画7作品のネガは、撮影所の敷地に埋蔵して焼却やGHQによる廃棄を逃れたものである。

円谷プロダクションの燭光

敗戦直後、東宝はしばし混乱の時期を迎える。

1946年から労働争議によりストライキが敢行された上に、森岩雄を含む経営陣は戦犯として公職追放となって辞職し、映画制作どころではなくなったのである。

ストライキは延々と続いて映画制作ができない状態が続き、1948年3月、ついに公職追放の指定を受けた英二氏は東宝を依願退職した。

【特殊映画研究所】

自宅敷地内に平屋のプレハブ小屋を建てて「特殊映画研究所」(名称は諸説あり)を設立し、映画各社の特撮部分の下請けを始めた英二氏。

円谷研究所は円谷英二邸の正門を入って左側、旧円谷一邸 の場所にあった。

戦後の混乱した映画業界の中で、英二氏はまた駆け出しに逆戻りしなければならなかった。

また、下請けであるため収益性が低く、新たに始めた事業もうまくいかず、英二氏も弟子たちも英二氏の実家から送られてきた干し柿で飢えをしのいでいた。

【戦後の一番弟子の来訪】

1948年6月、東宝の録音課での仕事が自分に合っていないと感じていた有川貞昌は、新しい仕事の伝手を紹介してもらうために円谷邸を訪ねた。

妻が東宝でスクリプターをしていた関係で英二氏のことを知り、戦地での上映会で観た英二氏が撮影した戦争映画について聞いたみたいこともあったという。

有川氏は当時のことを「特殊技術とは何か、素人で何の知識もない私に、丁寧に私の質問に答えて下さいました」と話している。

有川は最初に自分が飛行機乗りだったことを告げると、英二氏もかつては飛行機学校にいたこともあり、しばし飛行機談義に花が咲いた。

その後、有川氏は記録映画だと思っていた『電撃隊出動』が模型とミニチュアによって撮影されていたことに驚き、特殊撮影の魅力に引き込まれた。

そして、英二氏の「我々は空を飛ぶことはできないが、映画で大空高く飛ぼう。そんな仕事を君も一緒にやらないか」という一言で、特殊技術の仕事に就くことを決意。

翌日に東宝撮影所に辞表を出して、即日研究所に入所したという。

有川氏はその後、数々の映画、テレビの特撮作品を手がけ、東宝の二代目特技監督になるなど昭和期における特殊撮影を代表する一人となった。

【円谷研究所の移設】

1950年10月、公職追放解除となり東宝に復帰した森岩雄によって、東宝撮影所内に部屋を貰った英二氏は円谷研究所を移設。

東宝作品全てのタイトル部分を撮影、予告編などの下請けを行った。東宝映画の「東宝マーク」も、この時期に有川氏とともに制作した。

また、円谷研究所への外注という形で11月公開の『佐々木小次郎』の特殊技術を担当し、東宝に返り咲いた。

【東宝復帰】

英二氏は1952年2月に公職追放解除となり、作品契約としての東宝復帰第1作『港へ来た男』(同年11月公開)で特殊技術を担当した。

また、東宝特撮の黄金時代を築くことになる制作・田中友幸、監督・本多猪四郎、特技・円谷英二の三者が顔を揃えた第一作でもあった。

【東宝作品に専念】

英二氏の特撮技術を取り入れたい映画会社は多く、特に松竹では大船の撮影所に「松竹映画科学総合研究所」を設置し、英二氏を特殊技術部門に常任嘱託として迎え入れた。

しかし、東宝が『太平洋の鷲』の制作を打診してきたため、常任嘱託を辞任し、東宝作品のみに専任することとなった。

戦後初の大作戦記スペクタクルである本作は、東宝に1億円を超える興収をもたらした初めての作品となった。

【ゴジラ】

1954年には、英二氏が特撮を手掛けた日本初の怪獣映画『ゴジラ』が空前の大ヒットを記録し、一躍名声を高めた。

英二氏はそれまで東宝撮影所まで歩いて通っていたが、ゴジラ公開以降は、黒塗りの車が迎えに来るようになったという。

翌年の『ゴジラの逆襲』では一枚タイトルで”特技監督・円谷英二”とクレジットされるようになり、以後、特技監督としての地位を確立させた。

【円谷特殊技術研究所】

ドル箱となった東宝特撮の撮影で多忙となった英二氏は1956年、自宅敷地内の研究所を再開する形で「円谷特殊技術研究所」を設立。

東宝の現場ではできないような手間や時間のかかる合成やコマ撮りなどを、研究所の弟子たちに行わせるようになった。

ここに、世界に冠たる「円谷プロダクション」の原型が誕生したのである。

英二氏邸が研究所の事務所になっており、玄関を上がると若者でいっぱいで、「ウルトラQが生まれてくるにふさわしいホットな雰囲気だった」という。

旧円谷一邸の場所にあった研究所内には、1ヘッドのオプチカルプリンターや線画台、ミッチェル撮影機、コマ撮り用の機械が設置されていた。

『キングコング対ゴジラ』(1962年)で、ゴジラが飛び上がってキングコングを蹴り飛ばすカットは、一コマずつモデルを動かして撮影したという。

【人材の弟子入り】

1950年代末になると、その後の円谷作品を支える人材が続々と弟子入りする。

日大芸術学部に入学した中野稔氏は1958年12月に英二氏宅を訪れて弟子入りし、研究所や撮影所でアルバイトをしながら合成を学んだ。

同じく同学部の佐川和夫氏も翌年1月に英二氏宅を訪れ、研究所への出入りを許可され、その後は撮影現場のバイトを通じて特撮技術を学んでいった。

1960年夏には玉川大学3年だった金城哲夫氏が英二氏宅を訪れ、研究所に参加。

英二氏から紹介された東宝映画の脚本家・関沢新一氏や、TBS演技部のディレクターだった円谷一氏に師事してシナリオ執筆を学んでいった。

また、ウルトラQで美術助手、ウルトラマン以降の作品では美術を務めた深田達郎氏も大学生で研究所に参加し、特撮のイロハを吸収した。

【自分のやりたい仕事】

『ゴジラ』の大ヒットによって一躍時の人となり、“世界の円谷”となった英二氏。

しかし、彼は映画製作に関する実働時間とそれに伴う実行予算、そして映画の作品内容をプロデューサーが管理する東宝のシステムに疑問を感じていた。

「東宝の仕事はなかなか制約が多く、作りたいと思う作品が作れない。私も年なので、もうそろそろ自分のやりたい仕事をやっておきたい」

英二氏は「東宝から独立して、自らが求める特撮映像をより追求したい」と、何度か東宝の取締役だった森岩雄氏に相談した。

しかし、円谷特技を失うことは東宝の大損失になる上、経営者として不安な所があり賛同は得られなかったが、英二氏の熱意が固かったため妥協案が提示された。

それは、東宝の特技映画は専属として担当しながら円谷プロを作り、東宝も出資して半分以上の経営の監督権を認めさせることだった。

円谷特技プロダクション

1963年4月12日、英二氏61歳の時、私設研究所だった円谷特殊技術研究所は「株式会社円谷特技プロダクション」として会社登記された。

ここに、現在の「円谷プロダクション」の原型が誕生したのである。

1964年3月に東宝が資本参加することになり、東宝の衣装部である京都衣装の倉庫が社屋として提供された。

特技プロには、特撮技術の高野宏一氏、佐川和夫氏、光学合成の中野捻氏、企画・文芸の金城哲夫氏、特撮美術の深田達郎氏らが入社。

『ウルトラQ』『ウルトラマン』『怪獣ブースカ』『ウルトラセブン』『マイティジャック』『怪奇大作戦』などの円谷作品を支えた。

[出典 Facebook | 大石一雄]

【子供たちに夢を】

この建物こそ、2005年まで円谷プロダクションが本社を構えていた社屋。

1968年には社名を「円谷プロダクション」に変更。この場所で、ウルトラシリーズを始めとした様々な作品を生み出し、世界中の子供たちに夢を与え続けたのです—―。

エピローグ

大阪万博のパビリオンの映像に使用するため、船で瀬戸内海を訪れ、渦潮を撮影中に倒れた英二氏は、1969年12月に静岡の別荘で静養生活に入った。

しかし、長年温めていた『ニッポン・ヒコーキ野郎』の企画書を書いていた最中の1970年1月25日夜10時15分、狭心症心臓喘息のため死去。

“特撮の神様”と呼ばれ、類まれな特撮技術で数々の国民的作品を生み出した彼の人生は、68歳で突然の幕切れとなった。

そして、その日に書かれた日記が絶筆となった。

一月二十五日 曇

意味のない一日だった。完全静養のたいくつさを味はふ。

今度もヒコーキ野郎の企画書脱稿に至らず。わが無能を嘆くのみ。明日は東京へ帰るので、今更ら止むを得ず、東京にて完成せん。

今後は東京にあっても徒らに無益に過さず、徐々に出社し仕事に復帰したいと思ふ。

1970年1月27日午後7時から、祖師谷の自宅で通夜。光学技師の中野稔氏は、英二氏の遺体にすがりついて号泣していたという。

また、2月2日に東宝撮影所第二ステージで友人葬が盛大に執り行われ、“特撮の神様”として世界にその名を轟かせた円谷英二の功績を称え、その死を偲んだ――。

編集後記

”人の運命は妙なチャンスで左右され、それぞれの進路が水の流れのように開けていく。どんなに望んでも無理なものは無理であり、人生に失敗することになる“

これは晩年に英二氏が残した言葉ですが、飛行機乗りの夢破れ、玩具会社の花見の席での喧嘩から開けていった彼の映画人生そのものを現しているといえます。

会社を転々としながら、不遇の環境下で自分が信じる映像表現にこだわり続け、『ゴジラ』『ウルトラマン』など後世に残る作品を製作、監修した英二氏。

彼が遺したスピリットは、没後半世紀以上経った令和の時代にも脈々と流れています。

【運命の導き】

円谷英二氏の人生は、“特撮の神様”になることを運命づけられていたように思います。

子供の頃に夢見た飛行機乗りになるべく飛行学校に入学しましたが、墜落事故によって唯一の教官が亡くなり、一機しか無かった飛行機も壊れてしまい、学校が閉鎖に。

その後に入社した玩具会社で、おもちゃ考案で莫大な特許料を得るなどしてアイディアマンとしての地位を確立していた英二氏。

しかし、おもちゃ考案の儲けで社員たちと繰り出した花見の席で、隣の一行と喧嘩になり、その一行が映画会社の社員で、社長から映画の道に誘われる。

玩具会社に入っていなければ飛鳥山での花見にも行っていないことを考えると、すべての出来事が英二氏を映画の道に進ませるべく仕組まれていたようにも思えます。

【師や理解者の存在】

枝正義郎率いる天然活動写真の進歩的、革命的、技術尊重、高品質という企業理念が英二氏の根幹となったのも、“特撮の神様”への理想的な第一歩でした。

また、衣笠貞之助の映像の自由な展開、特殊撮影の映像への違和感なき融合の新しい分野に挑戦する姿勢も英二氏を刺激し、映画人として成長させました。

「トリックみたいなものはアメリカ映画に任せておけばいいんだ。日本の映画には必要ないよ!」

ゆく先々で特撮に対する無理解に苦しめられた英二氏でしたが、J.O.トーキーの大沢善夫やP.C.Lの森岩雄 という理解者が登場。

そして、日本が戦争への道を歩み始めたことで、戦意高揚映画の需要が高まり、英二氏の“特撮の神様”への道が拓いていくことになります。

【円谷英二邸跡地碑】

世界に夢と感動を与えた“特撮の神様”の住居跡地には、生前の功績を顕彰する記念碑などはありません。

英二氏の故郷である福島の生家跡には「生誕地碑」が建立されています。

1937年に転居し、33年を過ごした“第二の故郷”である祖師谷の地にも記念碑があってもいいのではないでしょうか。

祖師ヶ谷大蔵駅前広場に英二氏の胸像を建立したり、円谷邸があった通りを“円谷英二ロード”と命名するなどの顕彰方法もあると思います。

“特撮の神様”が生きた証と功績を顕彰することが、円谷英二監督の作品に楽しませて頂いている私たちに課せられた命題なのかしれません――。

【出典】「特撮の神様と呼ばれた男」「翔びつづける紙飛行機 特技監督 円谷英二」

「写真集 特技監督・円谷英二」「円谷英二の映像世界」「小説 円谷英二」

「円谷英二特撮世界」「素晴らしき円谷英二の世界」「ウルトラQのおやじ」

「素晴らしき特撮人生」「日本特撮技術大全」

「第27回 戦前期の日本の映画撮影所(2) | 国立映画アーカイブ」

「Wikipedia」「@Nakaken_UPAL | Twitter」「@momk12 | Twitter」

「円谷英二 日本映画界に残した遺産」「ウルトラマンティガ第49話 / ウルトラの星」

「ありがとう夢工房 円谷プロ砧社屋 ~ウルトラマンと共に歩んだ40年~」