この記事についてカテゴリーを「ベラルーシ音楽全般」にするか「トーダル」にするか迷ったのですが、前者のほうに入れることにしました。

「ヒット1ダース」というのは、一言で言うとベラルーシにある音楽サイトです。ベラルーシ語音楽について、サイト上のMP3で視聴してもらい、期間を区切ってリスナーから投票してもらいます。

バーチャル方式でヒットチャートを一般リスナーから決めてもらうわけです。

そして過去1年分の結果を集計して、上位12曲に入った曲をCD「ベラルーシポップス・ヒット1ダース」にして販売しています。さらに30曲はMP3で、同じCDに収録されます。

つまり1枚のCDで1年分42曲のヒット曲が聴けるわけです。

最初に発売されたのがヒット1ダース2005で、2006年度版はまだ2枚目なのですが、このヒット1ダースシリーズを聴けば、ベラルーシ語音楽の歴史が分かるようになっています。

「ヒット1ダース」のサイトはこちらです。

http://music.fromby.net/

(マーサもこのサイトの音楽ニュースをよくチェックしているのですが、全てベラルーシ語表記のみです。)

さて、2005年にトーダルが発表した日本の歌をベラルーシ語でカバーしたCD「月と日」の収録曲のうち、ヒット1ダースでノミネートされた「村祭」は投票数を集め、同年秋では1位にランクインしました。

ヒット1ダースで「村祭」が投票されていたときの経緯はHP「ベラルーシの部屋」過去ログ2005年10月と12月の「ベラルーシ語音楽ヒットチャートに『村祭』が!」をご覧下さい。

日本からも投票を呼びかけたりして、楽しかったねえ。

http://belapakoi.s1.xrea.com/logs/2005/010.html

http://belapakoi.s1.xrea.com/logs/2005/012.html

そして、2005年秋のヒット曲「村祭」はめでたくも「ヒット1ダース2006」に収録されることになったのです。

CD12曲のほうではなくMP3のほうに収録されたのが、ちと残念ですが、でも30曲目のトリなのです!

それに日本の歌が「ベラルーシポップス・ヒット1ダース 2006」に選ばれるなんて、もちろん史上初めてのことで、ベラルーシの音楽の歴史に足跡を永遠に残したことになりますよ。

ばんざ~い!

やった~!

・・・とただ喜ぶのはまだ早い。

実はいろいろあったのです・・・。

この「ベラルーシポップス・ヒット1ダース2006」を初めて手にしたときは、私も「村祭が入ってる! ばんざ~い! やった~!」

と思いましたよ。

しかし、その後、開けてよくよく見てびっくり。

CDジャケットに各曲について詳しい説明が印刷されていますが、「村祭」の説明は日本語に訳すとこうなっていたのです。

<30.トーダル&WZ-オルキエストラ「村祭」(Z.バイツュシュケビッチ/民謡、A.カモツキー翻訳)>

解説すると・・・「Z.バイツュシュケビッチ」というのはトーダルの本名です。A.カモツキーというのは「月と日」収録曲の日本の歌の歌詞をロシア語からベラルーシ語に翻訳してくれた人です。

CD「月と日」については、こちらで詳しく紹介されているので参考にしてください。

http://belapakoi.s1.xrea.com/chiro/katudou/songs/index.html

私が「ええっ?」と思ったのは、どこにもこれが「日本の歌」と表記されていないこと。

ちなみにMP3の1曲目に収録されているアレクサンドラ&コンスタンチンの「アヒルはどこにいたの?」の説明はこうなっています。

<(民謡、アレクサンドラ&コンスタンチン編曲)>

この曲はベラルーシ民謡です。(タイトルからしてそうだ。)

つまり、ベラルーシ音楽界ではCDに曲の説明を表記するとき、ただ「民謡」とする場合は、全て「ベラルーシ民謡」である、という暗黙の了解があるのです。

ベラルーシ民謡以外の民謡は「ロシア民謡」とか「ウクライナ民謡」とか表記するわけです。

ということは「村祭」について単に「民謡」とだけ説明すると、このCDを買ったベラルーシ人で、「月と日」のことを知らない人は「村祭」のことをベラルーシ民謡だと思ってしまうのです。

だのに、「A.カモツキー翻訳」ということはベラルーシ民謡をベラルーシ語からベラルーシ語へカモツキーが翻訳したのか? ということになり、さらに民謡なのにZ.バイツュシュケビッチを作曲者扱いにしているとはどういうことなのか? ということにもなるのです。

要するにこの説明じゃ、CDを買った人は訳がよく分からなくなる、ということなのです。

そして日本人のマーサからすれば「日本の歌」と書いていないのが、非常に不満。

「ヒット1ダース」に文句を言おうかと思ったのですが、言ったところで、魔法のように全てのCDの説明が訂正されるわけではないし、新聞の「おわびと訂正」欄のようにはなりません。

もうこのCDを買ってしまった人もいっぱいいるし・・・。

で、あきらめようかと思ったのですが、3日経っても、不満が収まらなかったので、ヒット1ダースに「ヒット1ダース2006に対するクレーム」という件名のメールを送りました。

(生まれて初めてこんなメール送ったぞ。しかもロシア語で書いた。)

・・・『村祭』を収録してくれて、どうもありがとう。しかしこのような説明では、ベラルーシ人リスナーにとっても不可解だし、日本人の作者に対する尊敬の念だって、どこにも表現されてないじゃないですか。云々・・・といった内容の苦情のメールだったのですが、数時間後にはその返事が来ました。(早い・・・!)

ヒット1ダースからの返答はこうでした。

「・・・あなたの言い分はもっともです。すみませんでした。もし、このCDの発売元であるウエストレコード社が再リリースする場合は、正しく印刷し直します。とりあえずこのCDの公式サイト上での説明は訂正しましたので、見てください。・・・」

「ベラルーシポップス・ヒット1ダース2006」の公式サイトはこちらです。(ただしベラルーシ語表記のみ。)

http://music.fromby.net/cd/premjer_2006.html

このページをほとんどそのまま印刷してCDジャケットにしているのですが、このサイト上では「村祭」の説明はこのように訂正してあります。

<30.トーダル&WZ-オルキエストラ「村祭」(日本の歌、民謡/Z.バイツュシュケビッチ編曲、A.カモツキー、M.タツミ翻訳)>

「日本の歌、民謡」というのが何だか変だけど、ずいぶん正しくなりましたね。

おかげでだいぶ気持ちが晴れました。思い切って苦情メールを送ってよかった!

ウエストレコード社が再リリースする可能性は、こういうシリーズものCDの場合は、非常に少ないので、期待してませんが、もしかすると将来訂正版「ベラルーシポップス・ヒット1ダース2006」が販売されるかもしれません。

文句をいろいろ書いたけど、「ヒット1ダース2006」を聴けば、ベラルーシ音楽シーンのことがよく分かりますよ。

「村祭」以外にもトーダルの2006年ヒット曲「道」も入っているし、パラーツとか、リャボンとかの常連が変わらずがんばっているのが分かるし、最近目立ってきたIQ48やTav.Mauzerも聴けるし、若手がぞくぞく登場しているのも興味深い・・・ということで、おすすめのCDではありますよ。

ジャンルもアルバムタイトルはポップスとあるけど、ロックあり、バラードあり、ラップあり、民謡あり、とバラエティーに富んでいます。

ちなみにこのCDをPCに入れると12人のミュージシャンの画像と紹介(紹介はベラルーシ語)を見ることができます。

でもこの中に入ってるトーダルの画像は「道」の作詞者であるニャクリャーエウさんの詩中登場人物になりきったような格好で写っていて、めちゃくちゃ老けて見えるのでマーサは嫌いなのだ。

それより、パラーツのリーダー、ハメンカさんの画像を見て、うほほ~い♪と思いましたよ。(彼のファンなのだよ。)

(MP3のほう、うまくウインドウズ・メディア・プレイヤーで再生できなかった方は、iTunesで再生してみてください。)

ちなみに、このCDジャケットにデザインされているモノは「缶切り」です。

CDそのものには金属製の蓋が印刷されていて、この缶切りで、音楽の缶詰の蓋を開けよう!ということであるらしい。

「ヒット1ダース」というのは、一言で言うとベラルーシにある音楽サイトです。ベラルーシ語音楽について、サイト上のMP3で視聴してもらい、期間を区切ってリスナーから投票してもらいます。

バーチャル方式でヒットチャートを一般リスナーから決めてもらうわけです。

そして過去1年分の結果を集計して、上位12曲に入った曲をCD「ベラルーシポップス・ヒット1ダース」にして販売しています。さらに30曲はMP3で、同じCDに収録されます。

つまり1枚のCDで1年分42曲のヒット曲が聴けるわけです。

最初に発売されたのがヒット1ダース2005で、2006年度版はまだ2枚目なのですが、このヒット1ダースシリーズを聴けば、ベラルーシ語音楽の歴史が分かるようになっています。

「ヒット1ダース」のサイトはこちらです。

http://music.fromby.net/

(マーサもこのサイトの音楽ニュースをよくチェックしているのですが、全てベラルーシ語表記のみです。)

さて、2005年にトーダルが発表した日本の歌をベラルーシ語でカバーしたCD「月と日」の収録曲のうち、ヒット1ダースでノミネートされた「村祭」は投票数を集め、同年秋では1位にランクインしました。

ヒット1ダースで「村祭」が投票されていたときの経緯はHP「ベラルーシの部屋」過去ログ2005年10月と12月の「ベラルーシ語音楽ヒットチャートに『村祭』が!」をご覧下さい。

日本からも投票を呼びかけたりして、楽しかったねえ。

http://belapakoi.s1.xrea.com/logs/2005/010.html

http://belapakoi.s1.xrea.com/logs/2005/012.html

そして、2005年秋のヒット曲「村祭」はめでたくも「ヒット1ダース2006」に収録されることになったのです。

CD12曲のほうではなくMP3のほうに収録されたのが、ちと残念ですが、でも30曲目のトリなのです!

それに日本の歌が「ベラルーシポップス・ヒット1ダース 2006」に選ばれるなんて、もちろん史上初めてのことで、ベラルーシの音楽の歴史に足跡を永遠に残したことになりますよ。

ばんざ~い!

やった~!

・・・とただ喜ぶのはまだ早い。

実はいろいろあったのです・・・。

この「ベラルーシポップス・ヒット1ダース2006」を初めて手にしたときは、私も「村祭が入ってる! ばんざ~い! やった~!」

と思いましたよ。

しかし、その後、開けてよくよく見てびっくり。

CDジャケットに各曲について詳しい説明が印刷されていますが、「村祭」の説明は日本語に訳すとこうなっていたのです。

<30.トーダル&WZ-オルキエストラ「村祭」(Z.バイツュシュケビッチ/民謡、A.カモツキー翻訳)>

解説すると・・・「Z.バイツュシュケビッチ」というのはトーダルの本名です。A.カモツキーというのは「月と日」収録曲の日本の歌の歌詞をロシア語からベラルーシ語に翻訳してくれた人です。

CD「月と日」については、こちらで詳しく紹介されているので参考にしてください。

http://belapakoi.s1.xrea.com/chiro/katudou/songs/index.html

私が「ええっ?」と思ったのは、どこにもこれが「日本の歌」と表記されていないこと。

ちなみにMP3の1曲目に収録されているアレクサンドラ&コンスタンチンの「アヒルはどこにいたの?」の説明はこうなっています。

<(民謡、アレクサンドラ&コンスタンチン編曲)>

この曲はベラルーシ民謡です。(タイトルからしてそうだ。)

つまり、ベラルーシ音楽界ではCDに曲の説明を表記するとき、ただ「民謡」とする場合は、全て「ベラルーシ民謡」である、という暗黙の了解があるのです。

ベラルーシ民謡以外の民謡は「ロシア民謡」とか「ウクライナ民謡」とか表記するわけです。

ということは「村祭」について単に「民謡」とだけ説明すると、このCDを買ったベラルーシ人で、「月と日」のことを知らない人は「村祭」のことをベラルーシ民謡だと思ってしまうのです。

だのに、「A.カモツキー翻訳」ということはベラルーシ民謡をベラルーシ語からベラルーシ語へカモツキーが翻訳したのか? ということになり、さらに民謡なのにZ.バイツュシュケビッチを作曲者扱いにしているとはどういうことなのか? ということにもなるのです。

要するにこの説明じゃ、CDを買った人は訳がよく分からなくなる、ということなのです。

そして日本人のマーサからすれば「日本の歌」と書いていないのが、非常に不満。

「ヒット1ダース」に文句を言おうかと思ったのですが、言ったところで、魔法のように全てのCDの説明が訂正されるわけではないし、新聞の「おわびと訂正」欄のようにはなりません。

もうこのCDを買ってしまった人もいっぱいいるし・・・。

で、あきらめようかと思ったのですが、3日経っても、不満が収まらなかったので、ヒット1ダースに「ヒット1ダース2006に対するクレーム」という件名のメールを送りました。

(生まれて初めてこんなメール送ったぞ。しかもロシア語で書いた。)

・・・『村祭』を収録してくれて、どうもありがとう。しかしこのような説明では、ベラルーシ人リスナーにとっても不可解だし、日本人の作者に対する尊敬の念だって、どこにも表現されてないじゃないですか。云々・・・といった内容の苦情のメールだったのですが、数時間後にはその返事が来ました。(早い・・・!)

ヒット1ダースからの返答はこうでした。

「・・・あなたの言い分はもっともです。すみませんでした。もし、このCDの発売元であるウエストレコード社が再リリースする場合は、正しく印刷し直します。とりあえずこのCDの公式サイト上での説明は訂正しましたので、見てください。・・・」

「ベラルーシポップス・ヒット1ダース2006」の公式サイトはこちらです。(ただしベラルーシ語表記のみ。)

http://music.fromby.net/cd/premjer_2006.html

このページをほとんどそのまま印刷してCDジャケットにしているのですが、このサイト上では「村祭」の説明はこのように訂正してあります。

<30.トーダル&WZ-オルキエストラ「村祭」(日本の歌、民謡/Z.バイツュシュケビッチ編曲、A.カモツキー、M.タツミ翻訳)>

「日本の歌、民謡」というのが何だか変だけど、ずいぶん正しくなりましたね。

おかげでだいぶ気持ちが晴れました。思い切って苦情メールを送ってよかった!

ウエストレコード社が再リリースする可能性は、こういうシリーズものCDの場合は、非常に少ないので、期待してませんが、もしかすると将来訂正版「ベラルーシポップス・ヒット1ダース2006」が販売されるかもしれません。

文句をいろいろ書いたけど、「ヒット1ダース2006」を聴けば、ベラルーシ音楽シーンのことがよく分かりますよ。

「村祭」以外にもトーダルの2006年ヒット曲「道」も入っているし、パラーツとか、リャボンとかの常連が変わらずがんばっているのが分かるし、最近目立ってきたIQ48やTav.Mauzerも聴けるし、若手がぞくぞく登場しているのも興味深い・・・ということで、おすすめのCDではありますよ。

ジャンルもアルバムタイトルはポップスとあるけど、ロックあり、バラードあり、ラップあり、民謡あり、とバラエティーに富んでいます。

ちなみにこのCDをPCに入れると12人のミュージシャンの画像と紹介(紹介はベラルーシ語)を見ることができます。

でもこの中に入ってるトーダルの画像は「道」の作詞者であるニャクリャーエウさんの詩中登場人物になりきったような格好で写っていて、めちゃくちゃ老けて見えるのでマーサは嫌いなのだ。

それより、パラーツのリーダー、ハメンカさんの画像を見て、うほほ~い♪と思いましたよ。(彼のファンなのだよ。)

(MP3のほう、うまくウインドウズ・メディア・プレイヤーで再生できなかった方は、iTunesで再生してみてください。)

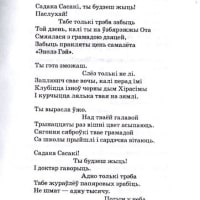

ちなみに、このCDジャケットにデザインされているモノは「缶切り」です。

CDそのものには金属製の蓋が印刷されていて、この缶切りで、音楽の缶詰の蓋を開けよう!ということであるらしい。