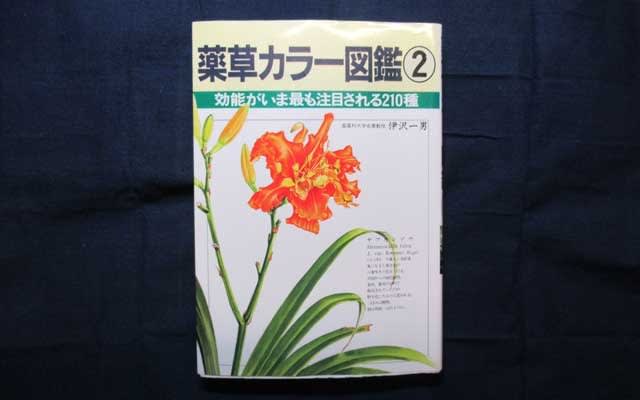

伊沢 一男 著/主婦の友社・②効能がいま最も注目される210種・63ページ目

スイバ(タデ科)

たむしなどの寄生性皮膚病に

たんぼのあぜ道などにある多年草。ギシギシに似ているが、スイバは雌雄異株。ギシギシやその仲間は両性花。花弁はなく、がく片が6個で、淡緑または紫色を帯びた花を円錐形につける。葉や茎はなめると酸味がある。

薬用部分:根茎。採取時期:花のあるとき。

*****

本のまえがき「はじめに」の一部には、

日本人はまた、昔から薬草に親しんできた民族でもありました。明治以降、西洋薬がどっと入ってくるまでは、一般の日本人は野山や路傍に生えている薬草を採取しては自らの治療に当たっていたのです。医薬品の副作用がなにかと問題になっている今日、自然の恵みである薬草に興味を持つかたがふえてきたのは喜ばしいことだと思います。

*****

武道館を共有している柔道部と剣道部は、夏合宿をするころにはインキンタムシになっていることがみな自慢でした。

当時は「俺は男だ!」的なものが流行っていたので、サポーターなどという軟弱なものは履かずに、フルコーラス・・・袴の脇の切れ目から見えるか見えないかが勝負な訳で、女子マネージャーも女子部員もわかっているくせに、バテて大の字に寝て裾をたくし上げるとキャーキャー悲鳴があがりました。

合宿中は、シャワーはあっても風呂はなく、水泳部には申し訳なかったけど、夜、フェンスを乗り越えてプールに飛び込み、汗を流しましたが効き目はありません。

みな無意識にポリポリと掻いてしまうので、部活の救急箱には多量のヨードチンキが必需品となっていました。

疲労が最高潮になって熟睡してしまう最終夜、爆睡するヤツのパンツをぬがし、象さんの歌をみんなで合唱しながら、赤いチンキで象の絵を描いたものです。

合宿から帰宅しても、ついポリポリ。

それを見とがめた父は、従軍経験から「一晩で治る塗り薬がある」といって畑の脇の土手から植物の根を掘り起こし、おろし金でゴリゴリとすりおろしたと思ったら、お酢を加え、それをふきんに包み、タムシに塗れといいます。

飛びあがらんばかりにヒリヒリと激痛が患部に染みわたります。

それを、乾いては塗り、乾いては塗り、かゆみも痛みもなくなったころ就寝し、翌朝起きると紫色だった患部は真っ白になり、かゆくありません。

「インキンタムシに罹ると行軍のときに歩けなくなるので、特効薬だ」とのこと。

その植物は「ダイオー」といっていましたが、この図鑑で調べると「カラダイオウ」として紹介されていました。

いまどき、バンカラな部活をしている人はいないと思いますが、万が一のために覚えておいた方がいいかも・・・インキンばかりじゃなく、水虫などの皮膚病にも効きます。

>>>「100ページ目のことばたち」由来

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます