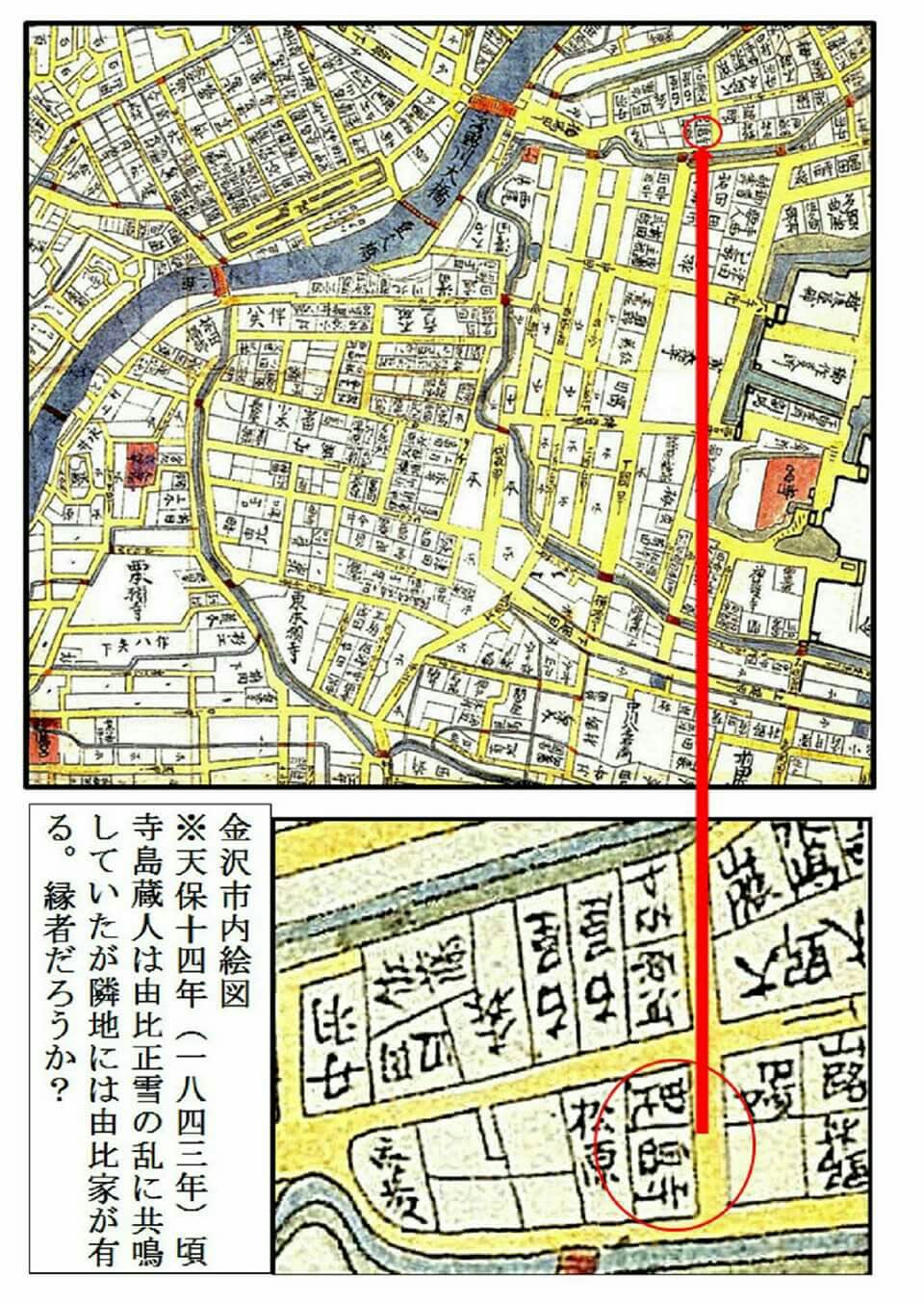

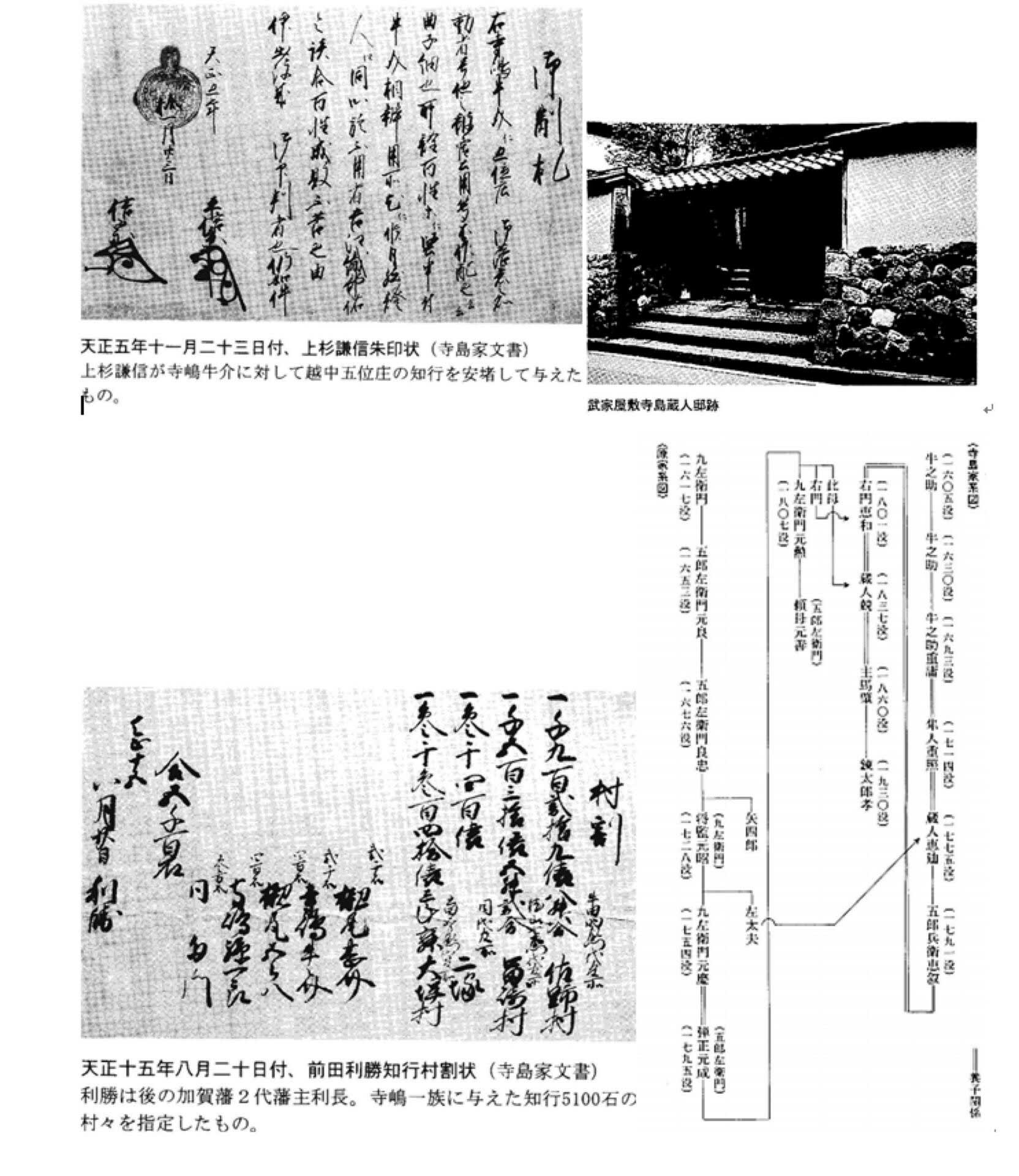

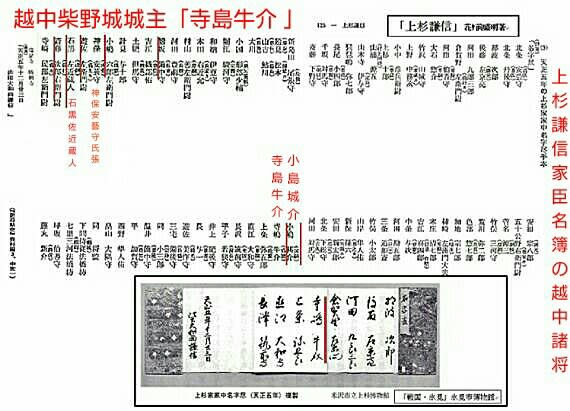

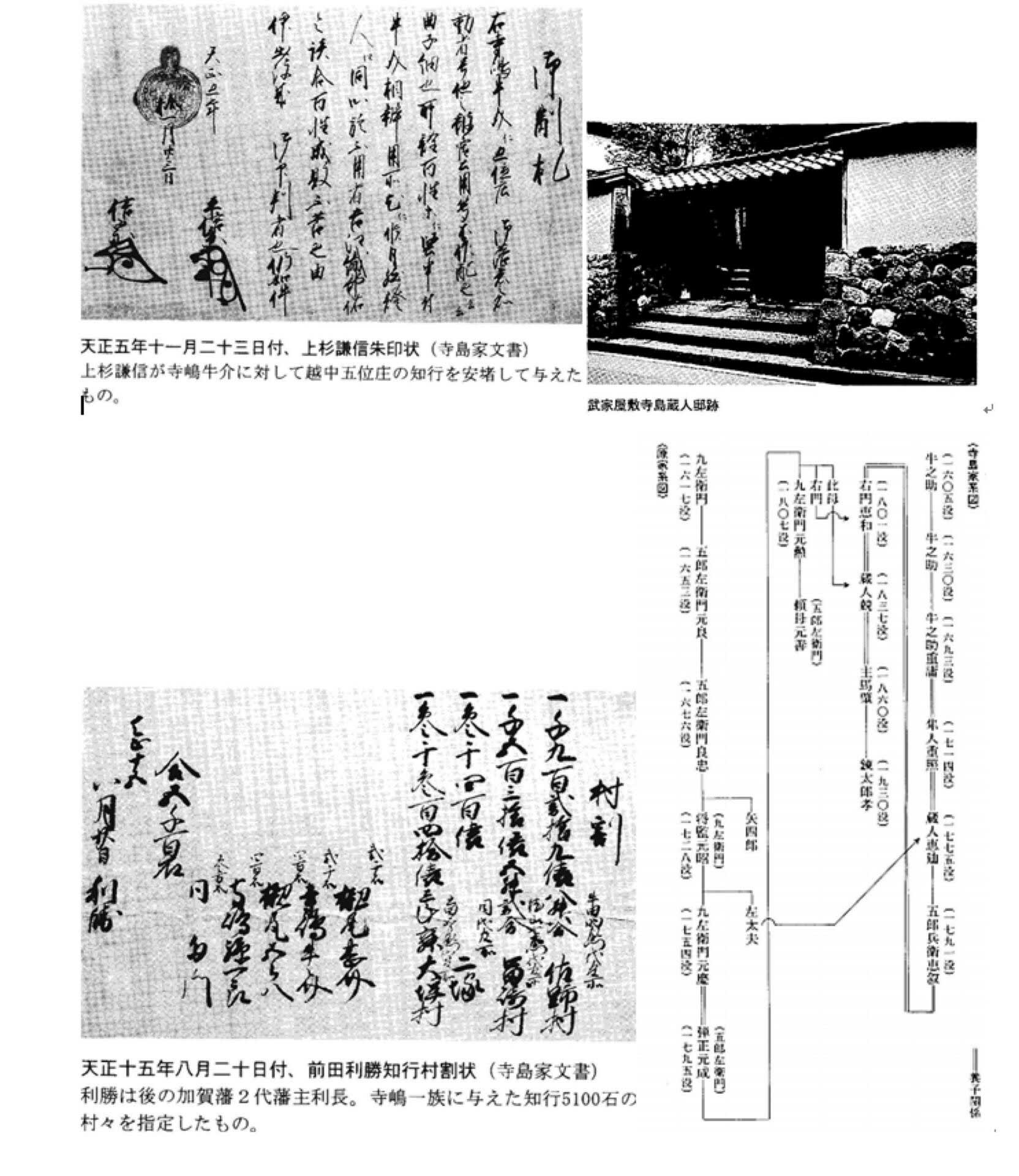

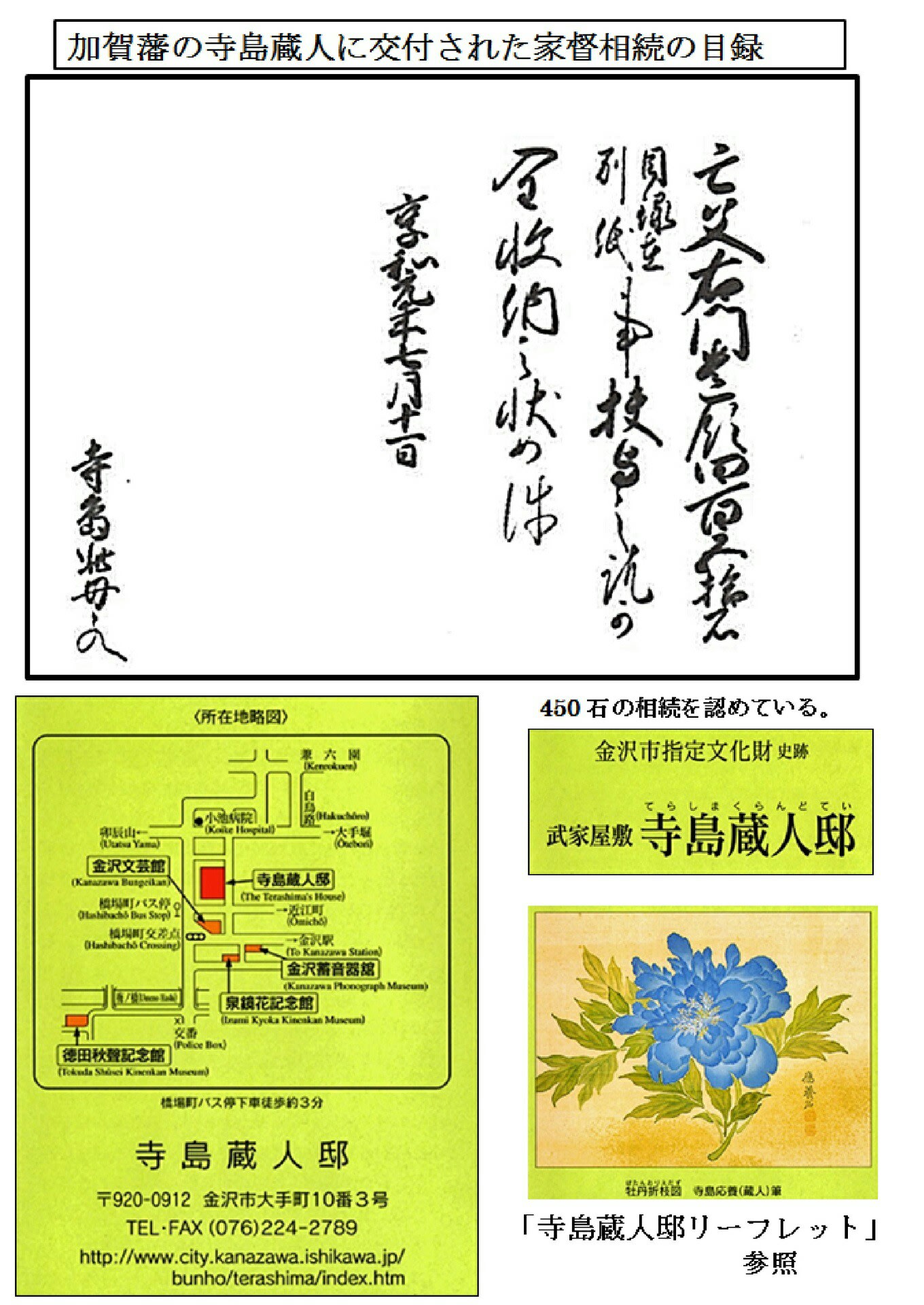

■上杉謙信から越中五位庄を安堵されていた「柴野城主 寺島牛介」の子孫の『寺島蔵人』は高岡町奉行や算用場奉行等を歴任したが、その金沢の自宅に隣接して「由比」の家が見られる。

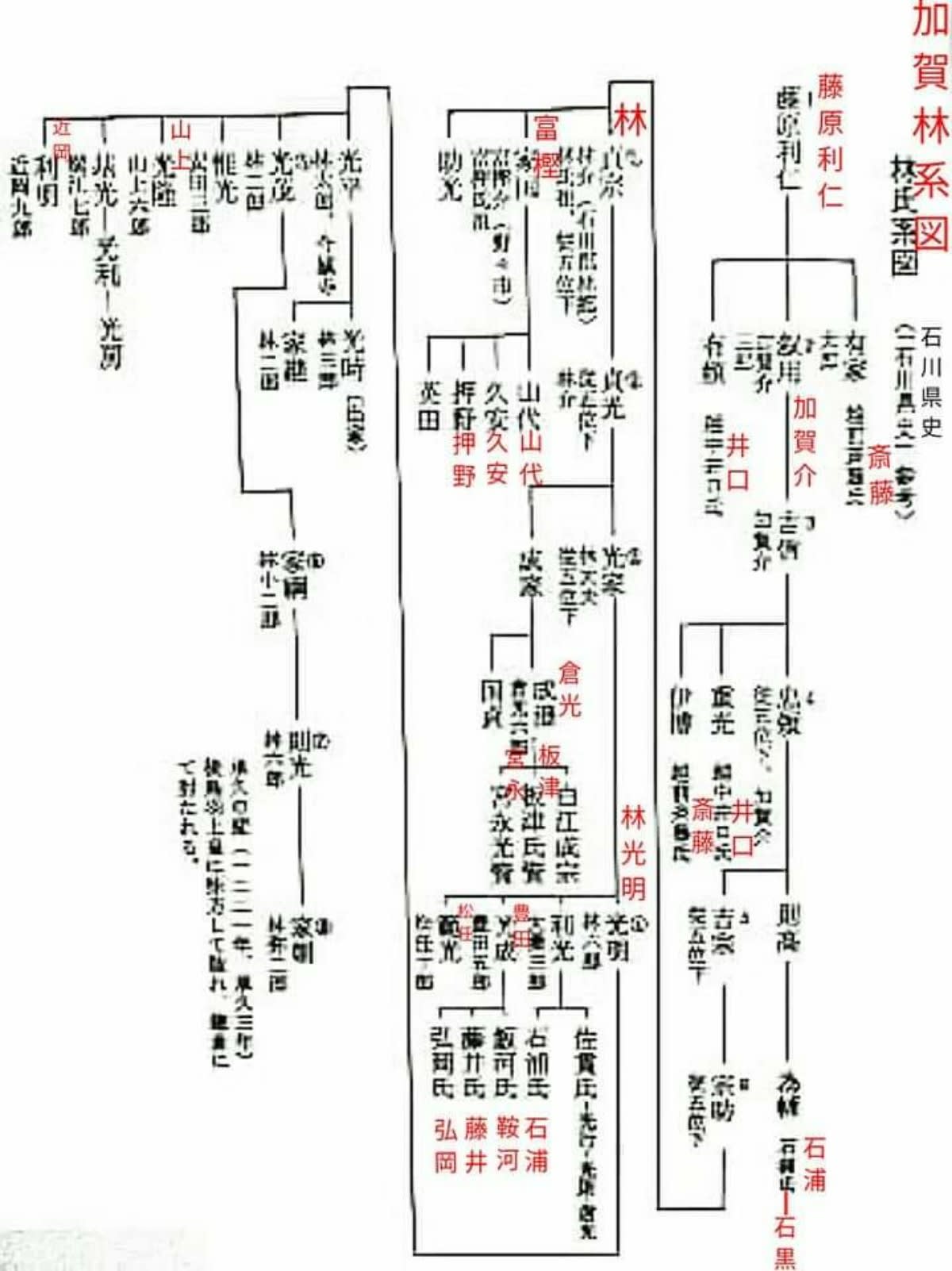

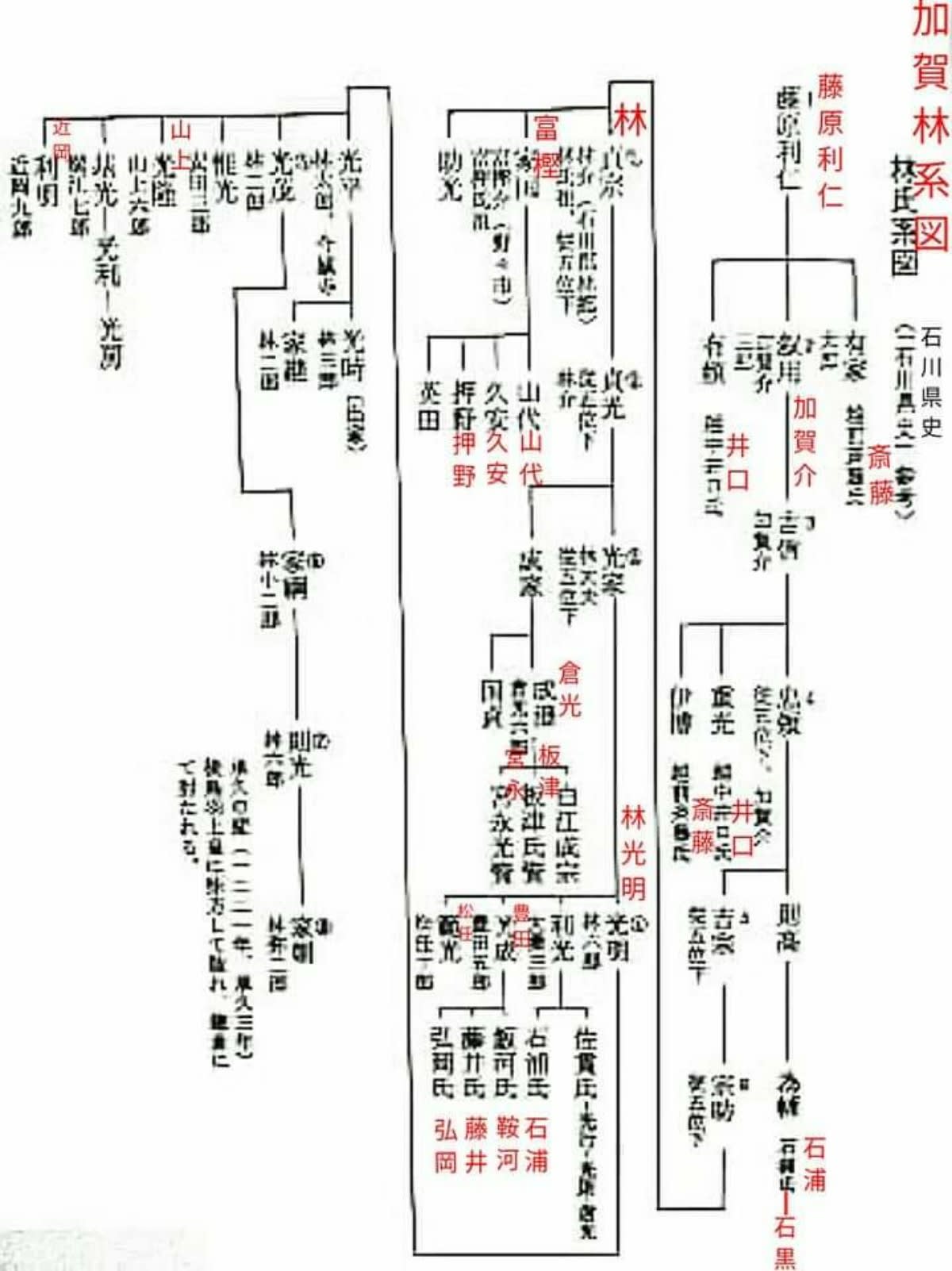

■『板津氏』は藤原利仁流加賀林系図に掲載されており、石川県小松市に「板津地区」が在る。

「慶安の変」で徳川幕府の転覆を図った「由比正雪」は本姓は「板津氏」だと言う。

■「加賀藩と由比正雪反乱事件」

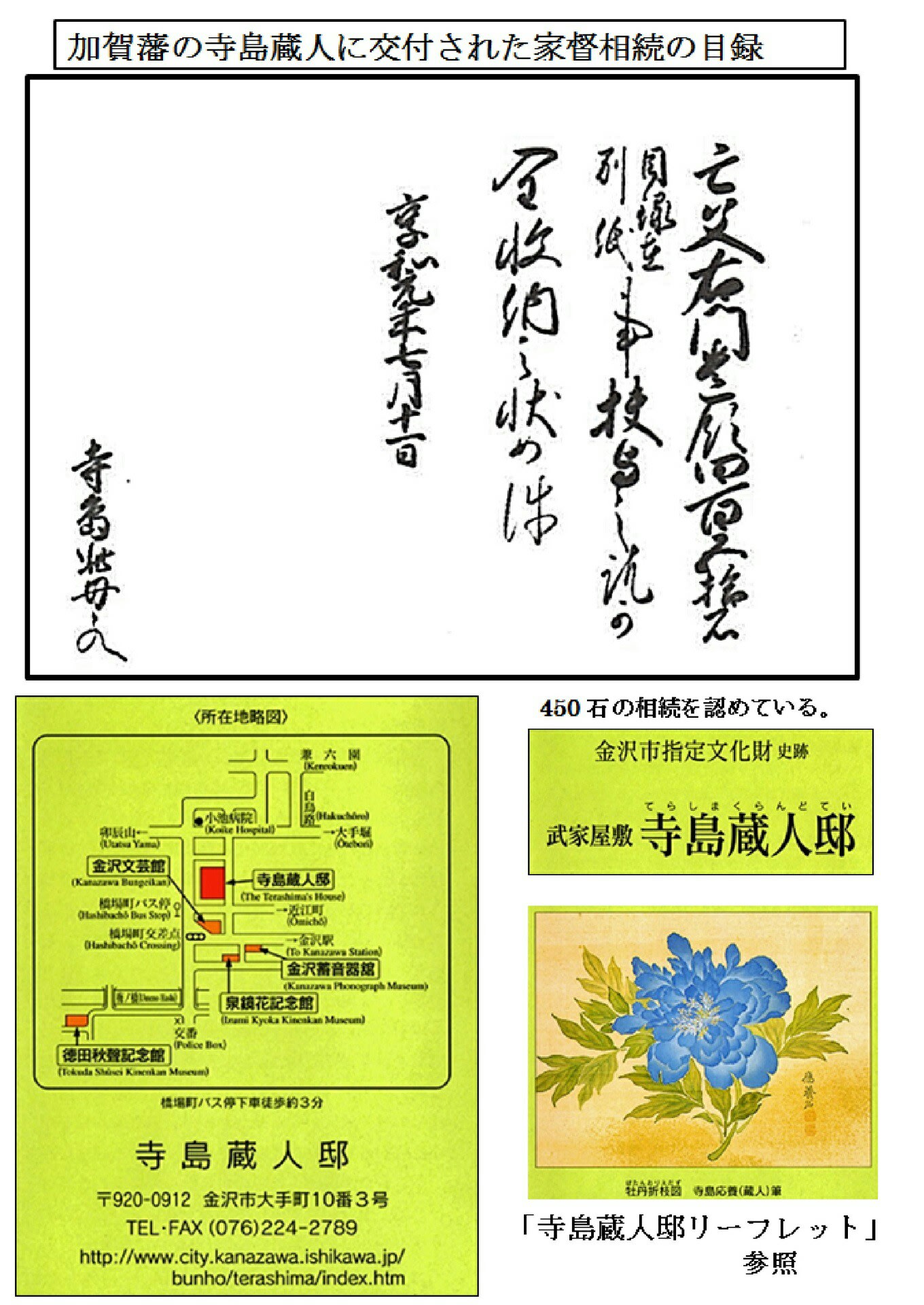

・「慶安の変」[慶安4年7月23日;1651年]で由比正雪・丸橋忠弥の乱が発覚し、丸橋忠弥は捕縛されて鈴ケ森で磔になる。この「槍の丸橋忠弥」は一時期、加賀藩に仕えていたと云う。加賀藩の寺嶋蔵人の知人に丸橋忠弥の知人がいた事から、蔵人はこの乱に同情を感じていたと云う。

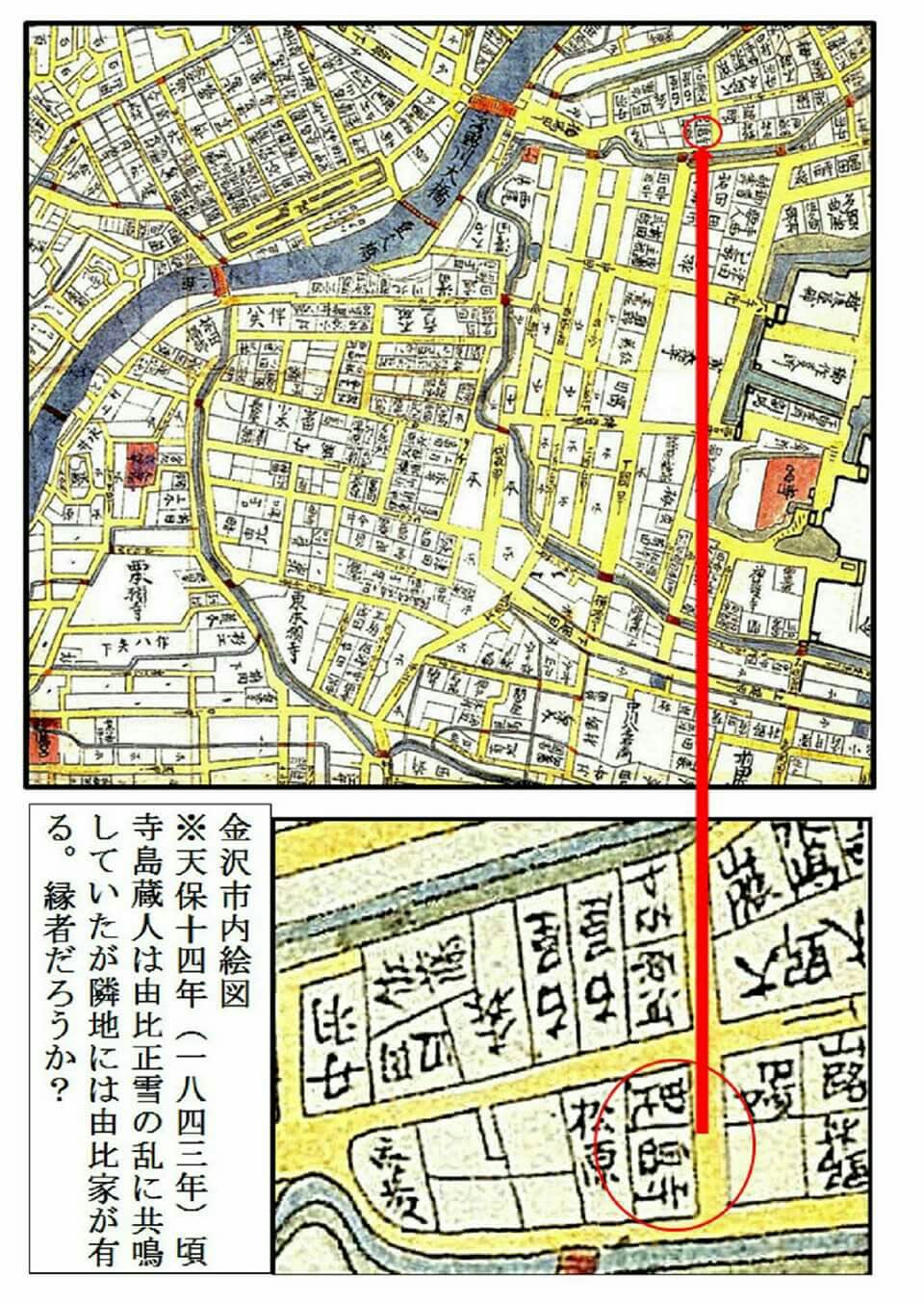

由比正雪(―1651年)は江戸前期の軍学者で、号は正真。駿河(静岡県)の岡村弥右衛門の子。軍学者高松半兵衛の養子になり高松与四郎と称する。養父の死後江戸へ出て、浅草の菓子屋の鶴屋弥次右衛門の養子となり、楠木正成の末裔と称する楠木流軍学者の楠木不伝に師事してその養子となる。1633年(寛永10年)養父を毒殺して家伝書を盗み、牛込榎町の道場を横領して、中国の兵法家張良、諸葛孔明の名から「張孔堂」を開く。旗本、大名家の家臣、改易浪人等約3000人の門弟を集めて幕府の転覆を図ろうとするが、事前に洩れて小雪は自殺する。系図では、この由比や丸橋は加賀林氏の系統の「板津氏」の流れを汲むと云う。加賀藩侍名簿には数名の「由比姓」が見られ、当時の金沢城下の絵図を見ると「五位庄領主寺島牛介」の末裔で高岡町奉行等を歴任した「寺島蔵人」の自宅の隣人も「由比」になっている。

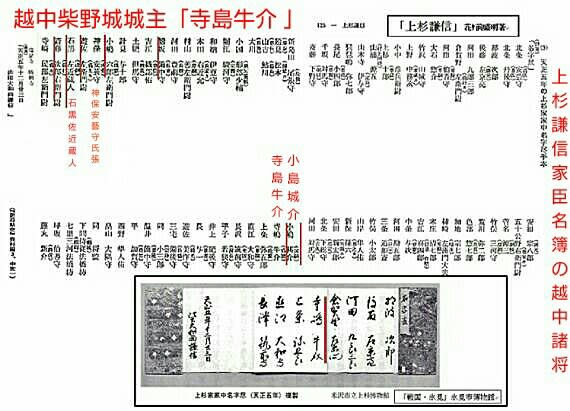

■加賀藩算用場奉行等を歴任した「寺島蔵人」の先祖「寺島牛介」は能登守護畠山氏の家臣で、高岡市柴野城を居城とした。上杉謙信の家臣としても記録される。富山県高岡市で高岡町奉行も勤めていた「寺島蔵人邸」は金沢市の兼六園と近江町市場の中間に在り観光地となっている。

■加賀の林氏系図と越中石黒氏の関係を検証した時にこの「板津氏」が登場している。

「越中砺波郡石黒系図」に登場する「石黒光景」の子「石黒光久」は別名「福満五郎」と名乗り、「石黒光弘の弟」で、兄弟には「光延」(高楯次郎)、「成真」(泉三郎)、「安高」(水巻四郎)がいた。

(※「石黒光景」は赤丸浅井城を築いた石黒氏として歴史書に登場している。)

この「石黒光久」(石黒権大夫)※別名「福満(光)五郎」は「加賀の林貞光」の猶子となり、藤原氏を名乗った。この人物は同時に「利波臣系統の豊久」の後継者となり、その息子の太郎光興は林貞光の娘を妻としたが、その後継には叔父の(父光久の兄)光弘がなっている。光弘は木舟(貴布禰)城に住して林六郎光明の娘を妻とし、その子の弥太郎光房も林六郎光明の娘を妻としており、石黒氏と林氏は何代にも亘り婚姻を重ねていた事が判る。尚、利仁系加賀斎藤系の加賀林氏の直系は林貞光の長子の光家が直系を継ぎ、その子孫は大桑、豊田、松任、石浦、藤井、飯河、弘岡、安田、山上、横江、近岡の祖となり、光家の弟の成家の系統は倉光、白江、【板津】、宮永の祖となっている。又、越前斎藤系に加藤、後藤、美濃斎藤氏等が有る。「石川県史」の「林氏系図」に拠れば、利仁ー叙用ー吉信ー忠頼(代々加賀介ー加賀斎藤)と続き、その長男則高ー為輔(石浦氏)の系統は越中寄りの石浦荘に拠り、越中側の石黒荘の開発も進め、3代後の光景は石黒姓を名乗った様で、為輔の次男吉宗は加賀介の家系を継ぎ、林、富樫等の祖先になったとされている。これ等の姓は今も金沢近郊に町名として残り、石川県に展開した一族と富山県に展開した一族とはここで分岐した事も推測できる。加賀斎藤氏、「越中砺波郡石黒系図」の藤原氏の祖は同じ藤原利仁を祖としているが、「越中砺波郡石黒系図」(石黒荘の開発に派遣された藤原氏)の藤原氏は利仁直系で、加賀林氏は加賀介忠頼の子吉宗から分岐した流れを汲んでいると云う。(藤原叙用が「斎宮頭」となり、子孫は「斎宮頭になった藤原氏」から「斎藤」を名乗る。「石川県史」の系図では「石黒氏」は登場せず、「石浦氏」しか登場しない。いくつかの「石黒系図」では「石浦氏」の系統から石黒氏が出たとし、「石黒光久」から石黒氏を名乗ったとする「越中石黒系図」や、「石浦(石黒)五郎為輔」が初めて石黒を名乗ったとする「越中砺波郡石黒系図」がある。)

■世界大百科事典 第2版参照

【丸橋忠弥】?‐1651(慶安4)

江戸前期の浪人。慶安事件の参加者の一人。俗書では出羽の人とするが,下級幕臣の子であったと思われる。一時加賀前田氏の家臣に奉公していた。宝蔵院流の槍の達人で,江戸御茶ノ水に道場を開いていた。1651年由比正雪の幕府に対する謀反計画に加わり,江戸城攻撃を受け持つが,訴人があって,同年7月23日捕らえられ,8月10日品川の刑場で磔刑(たつけい)に処せられた。

【藤井 譲治】 実録本《油井根元記》(1682年序),《慶安太平記》(幕末成立)などのほか,講談でも早くから事件を潤色,丸橋忠弥は主要人物の一人として描出された。

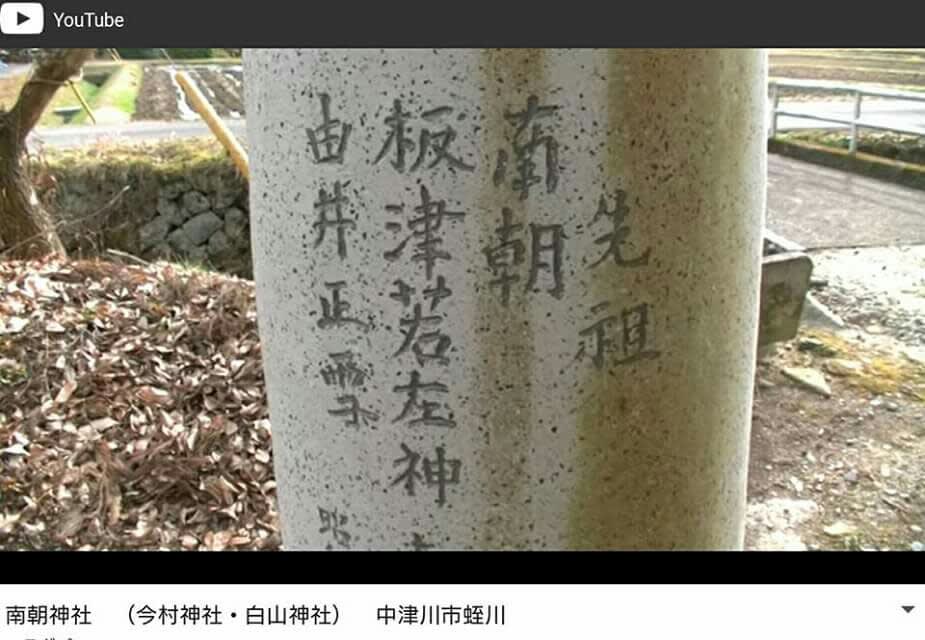

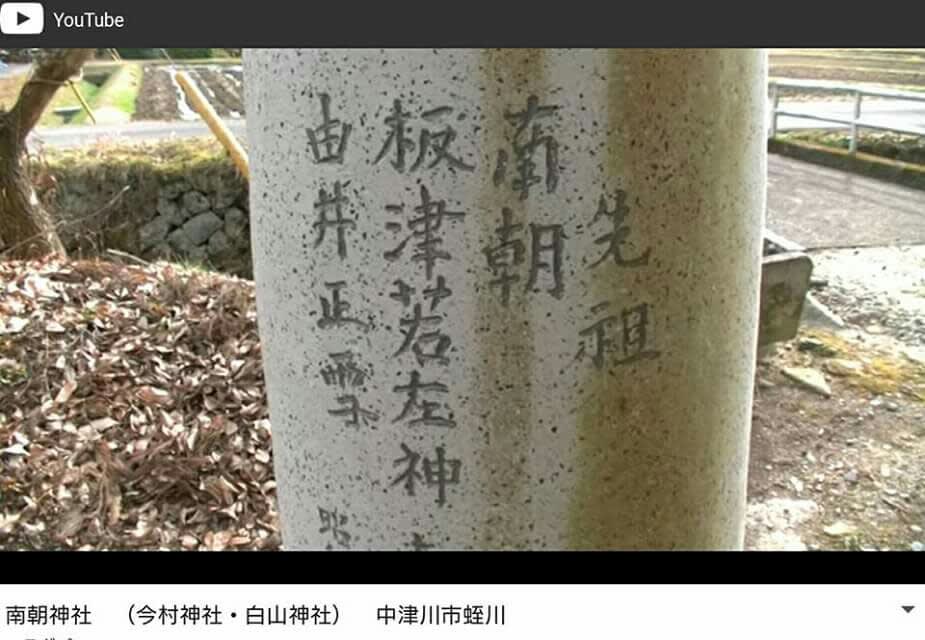

■中津川市蛭川の「南朝神社」に残る「板津若狭守 由井正雪」の文字。

由比正雪は「楠木流軍学」を講じて南朝の復活を夢に見て、紀州徳川家を巻き込んで反乱を企てたが、事前に計画が漏れて自刃した。

中津川市には「南朝神社」が在り、その神社の鳥居には「板津」・「由比正雪」の寄進者の名前が彫り込まれている。

(※YouTube参照)

■『板津氏』は藤原利仁流加賀林系図に掲載されており、石川県小松市に「板津地区」が在る。

「慶安の変」で徳川幕府の転覆を図った「由比正雪」は本姓は「板津氏」だと言う。

■「加賀藩と由比正雪反乱事件」

・「慶安の変」[慶安4年7月23日;1651年]で由比正雪・丸橋忠弥の乱が発覚し、丸橋忠弥は捕縛されて鈴ケ森で磔になる。この「槍の丸橋忠弥」は一時期、加賀藩に仕えていたと云う。加賀藩の寺嶋蔵人の知人に丸橋忠弥の知人がいた事から、蔵人はこの乱に同情を感じていたと云う。

由比正雪(―1651年)は江戸前期の軍学者で、号は正真。駿河(静岡県)の岡村弥右衛門の子。軍学者高松半兵衛の養子になり高松与四郎と称する。養父の死後江戸へ出て、浅草の菓子屋の鶴屋弥次右衛門の養子となり、楠木正成の末裔と称する楠木流軍学者の楠木不伝に師事してその養子となる。1633年(寛永10年)養父を毒殺して家伝書を盗み、牛込榎町の道場を横領して、中国の兵法家張良、諸葛孔明の名から「張孔堂」を開く。旗本、大名家の家臣、改易浪人等約3000人の門弟を集めて幕府の転覆を図ろうとするが、事前に洩れて小雪は自殺する。系図では、この由比や丸橋は加賀林氏の系統の「板津氏」の流れを汲むと云う。加賀藩侍名簿には数名の「由比姓」が見られ、当時の金沢城下の絵図を見ると「五位庄領主寺島牛介」の末裔で高岡町奉行等を歴任した「寺島蔵人」の自宅の隣人も「由比」になっている。

■加賀藩算用場奉行等を歴任した「寺島蔵人」の先祖「寺島牛介」は能登守護畠山氏の家臣で、高岡市柴野城を居城とした。上杉謙信の家臣としても記録される。富山県高岡市で高岡町奉行も勤めていた「寺島蔵人邸」は金沢市の兼六園と近江町市場の中間に在り観光地となっている。

■加賀の林氏系図と越中石黒氏の関係を検証した時にこの「板津氏」が登場している。

「越中砺波郡石黒系図」に登場する「石黒光景」の子「石黒光久」は別名「福満五郎」と名乗り、「石黒光弘の弟」で、兄弟には「光延」(高楯次郎)、「成真」(泉三郎)、「安高」(水巻四郎)がいた。

(※「石黒光景」は赤丸浅井城を築いた石黒氏として歴史書に登場している。)

この「石黒光久」(石黒権大夫)※別名「福満(光)五郎」は「加賀の林貞光」の猶子となり、藤原氏を名乗った。この人物は同時に「利波臣系統の豊久」の後継者となり、その息子の太郎光興は林貞光の娘を妻としたが、その後継には叔父の(父光久の兄)光弘がなっている。光弘は木舟(貴布禰)城に住して林六郎光明の娘を妻とし、その子の弥太郎光房も林六郎光明の娘を妻としており、石黒氏と林氏は何代にも亘り婚姻を重ねていた事が判る。尚、利仁系加賀斎藤系の加賀林氏の直系は林貞光の長子の光家が直系を継ぎ、その子孫は大桑、豊田、松任、石浦、藤井、飯河、弘岡、安田、山上、横江、近岡の祖となり、光家の弟の成家の系統は倉光、白江、【板津】、宮永の祖となっている。又、越前斎藤系に加藤、後藤、美濃斎藤氏等が有る。「石川県史」の「林氏系図」に拠れば、利仁ー叙用ー吉信ー忠頼(代々加賀介ー加賀斎藤)と続き、その長男則高ー為輔(石浦氏)の系統は越中寄りの石浦荘に拠り、越中側の石黒荘の開発も進め、3代後の光景は石黒姓を名乗った様で、為輔の次男吉宗は加賀介の家系を継ぎ、林、富樫等の祖先になったとされている。これ等の姓は今も金沢近郊に町名として残り、石川県に展開した一族と富山県に展開した一族とはここで分岐した事も推測できる。加賀斎藤氏、「越中砺波郡石黒系図」の藤原氏の祖は同じ藤原利仁を祖としているが、「越中砺波郡石黒系図」(石黒荘の開発に派遣された藤原氏)の藤原氏は利仁直系で、加賀林氏は加賀介忠頼の子吉宗から分岐した流れを汲んでいると云う。(藤原叙用が「斎宮頭」となり、子孫は「斎宮頭になった藤原氏」から「斎藤」を名乗る。「石川県史」の系図では「石黒氏」は登場せず、「石浦氏」しか登場しない。いくつかの「石黒系図」では「石浦氏」の系統から石黒氏が出たとし、「石黒光久」から石黒氏を名乗ったとする「越中石黒系図」や、「石浦(石黒)五郎為輔」が初めて石黒を名乗ったとする「越中砺波郡石黒系図」がある。)

■世界大百科事典 第2版参照

【丸橋忠弥】?‐1651(慶安4)

江戸前期の浪人。慶安事件の参加者の一人。俗書では出羽の人とするが,下級幕臣の子であったと思われる。一時加賀前田氏の家臣に奉公していた。宝蔵院流の槍の達人で,江戸御茶ノ水に道場を開いていた。1651年由比正雪の幕府に対する謀反計画に加わり,江戸城攻撃を受け持つが,訴人があって,同年7月23日捕らえられ,8月10日品川の刑場で磔刑(たつけい)に処せられた。

【藤井 譲治】 実録本《油井根元記》(1682年序),《慶安太平記》(幕末成立)などのほか,講談でも早くから事件を潤色,丸橋忠弥は主要人物の一人として描出された。

■中津川市蛭川の「南朝神社」に残る「板津若狭守 由井正雪」の文字。

由比正雪は「楠木流軍学」を講じて南朝の復活を夢に見て、紀州徳川家を巻き込んで反乱を企てたが、事前に計画が漏れて自刃した。

中津川市には「南朝神社」が在り、その神社の鳥居には「板津」・「由比正雪」の寄進者の名前が彫り込まれている。

(※YouTube参照)