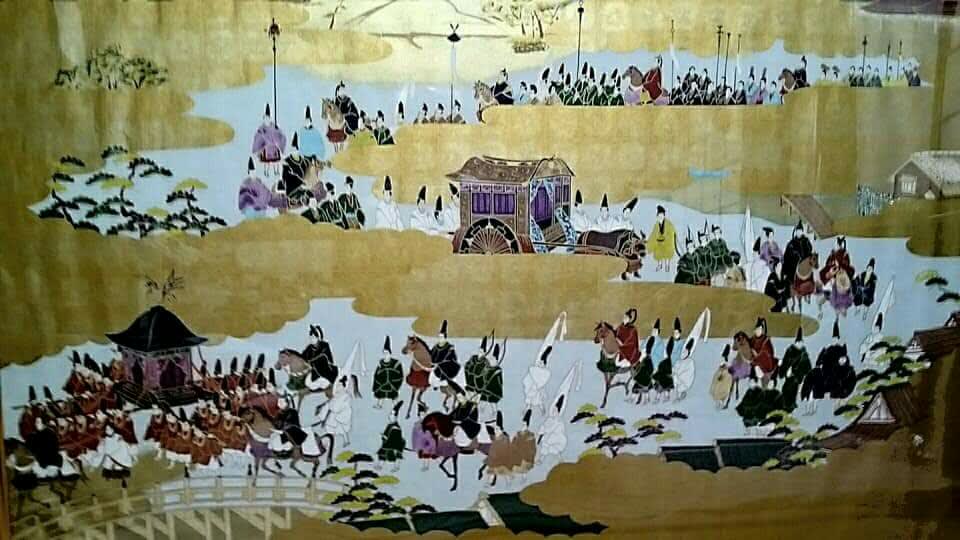

①図版5は高岡市出身の神道学博士高尾哲史氏の指摘される「後陽成天皇聚楽第行幸図」であり、天皇は天皇を象徴する「鳳輦 ホウレン」に乗られて聚楽第に行幸されたと指摘されている。

②「帝室博物館」が発行した写真には、天皇の乗り物「鳳輦」と上皇専用の「ビンロウジュ葺きの與車」が写されている。

③天皇行幸絵図には先頭を行く天皇の「鳳輦」とそれに続く「中宮」等の「與車」が描かれている。

④秀吉の「御所参内」「聚楽第行幸図屏風」と言う書籍には、「輿 コシ」に乗った武将と貴族の乗り物の「與車」が記載されている。天皇行幸の時に従った武将は「騎馬」が習慣であり、この絵図の正確さを指摘される向きも在る。解説にはこの「與車」は天皇の乗り物では無いとされている。

「高岡市御車山会館」ではこの絵図の乗り物「與車」が豊臣秀吉が後陽成天皇を出迎えた時の「御車」であり、これが高岡市二番町が前田利長から拝領した「御車」だとしている。しかも、同様の「御車」を全部で七台も利長が各町内に与えたと云う。

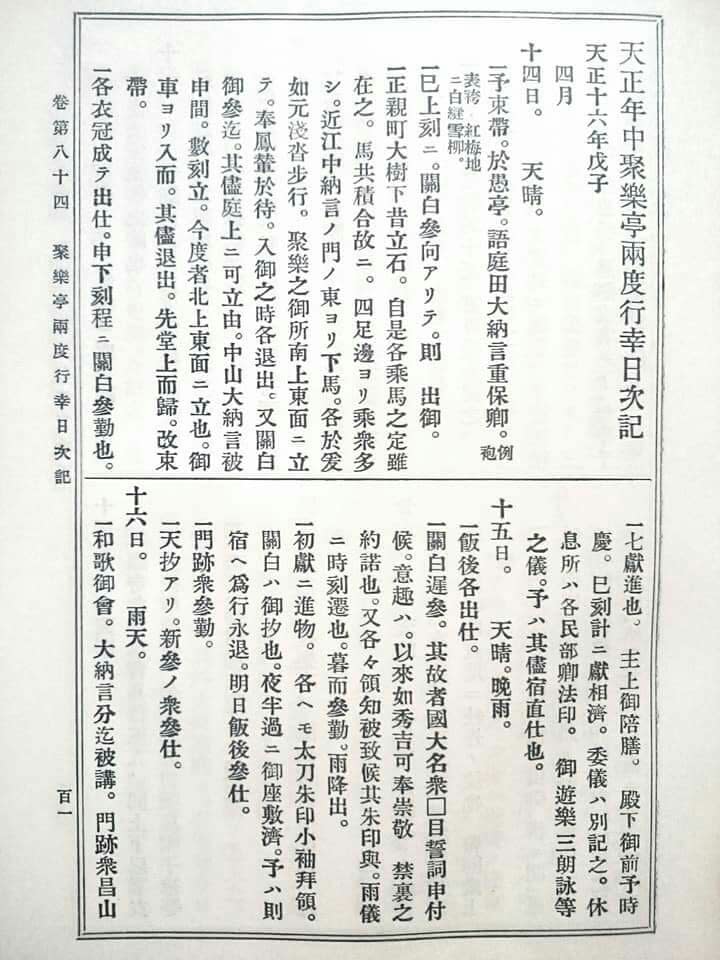

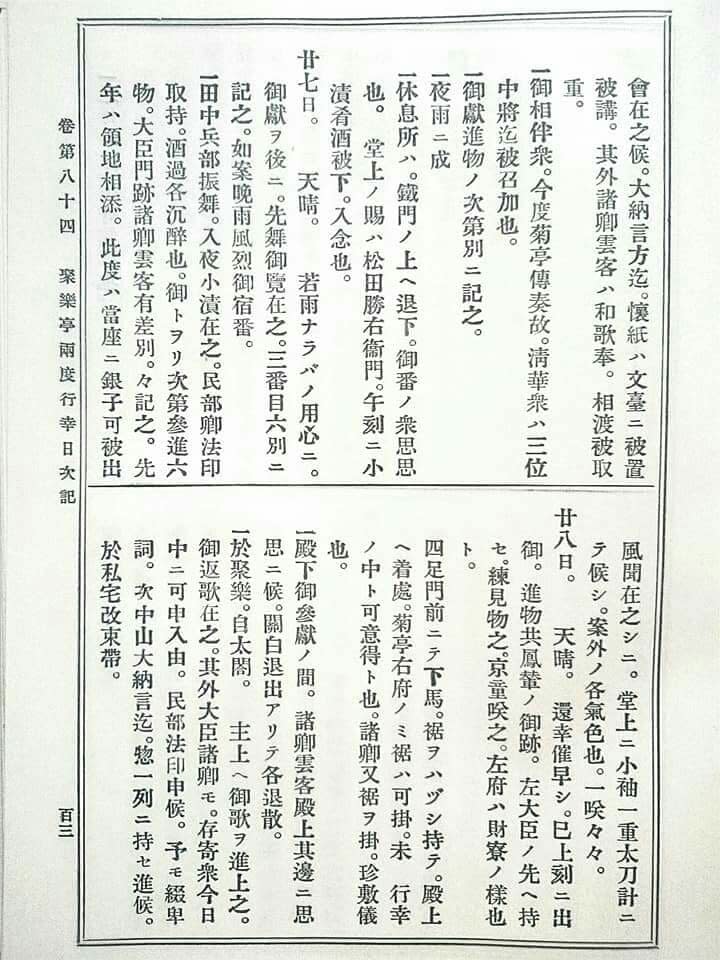

⑤塙保己一が総検校として編纂した「続群書類従」の『帝王部巻第八十四 聚楽第両度行幸日次記』の全編を掲載したが、その中には「天正十六年」「天正二十年」の行幸が記されており、天正二十年 後陽成天皇を御迎えに上がったのは関白秀次と成り、この時に秀吉は既に太閤に成っている。天正十六年の天皇行幸の時には、秀吉が諸大名を集めて「誓詞」を取っていた為に関白秀吉が遅参したとし、非礼が在った事が記されている。天正二十年の行幸の時には、「太閤秀吉は聚楽第で天皇に歌を献上した」事が記されている。

⇒・これ等の事から「二輪の二番町の御車は後陽成天皇が乗られた鳳輦を改造したもの」とする見解は、全く見当違いであり、天皇・天子を象徴する「鳳凰」の付いた乗り物を臣下に下げ渡す事は絶対に無い事だ。

・④の「與車」が秀吉の乗り物で、これが利長に与えられたとすると、それは「秀吉」では無く「秀次」の乗り物と云う事になる。豊臣秀次は天正十九年に「関白」に就任しており、後陽成天皇の聚楽第行幸が在った天正二十年には豊臣秀吉は「太閤」であり、「関白」は豊臣秀次で在った。

・仮に、後陽成天皇の行幸の時に豊臣秀吉が御所に参内した時に使用した「與車」が下げ渡されたものなら、その「與車」は関白を秀次に譲った時に聚楽第と共に秀次に譲ったと見られる。「與車考」に拠ると、この車は「関白」の車兩に成る。しかも、④の絵図に記載される「随臣」は「白衣の神官姿」で在り、武家の行列にしては「丸」と呼ばれた稚児姿の者や神道の最高位の天皇を警備する白装束の従者が従っている事から、これが「豊臣秀吉」の乗り物だったのかは検証できない。この記録に拠れば、二人の「舎人」が随臣として従っていたとされ、白衣の人物は天皇の随臣と考えられる。

■高岡市の『御車山祭り』の由緒や、「総持寺が赤丸村に在った」とする国宝概説を否定する「高岡市史」も根本的に改める必要が有り、正に「歴史は真実を物語始めた」と言える。

神道学博士の高尾哲史氏はその論文の中で、「後陽成天皇聚楽第行幸図」を挙げて、「後陽成天皇はこの時には【鳳輦 ホウレン】と呼ばれた人が担ぐ「輿」に乗られていた」事を指摘し、又、別の学者は「利長屋敷に保管されていた牛車(※「輿車 ヨシャ」)を払い下げられたと云うのは時期的に合わない」と指摘されており、利次の反逆に怒った「豊臣秀吉」が聚楽第を解体してしまった時期とも併せて説明されている方もいる。

何処にも「伝承」と「真実の歴史」があるが、「富山県郷土史会」のある学者は「歴史は一つの発見で今迄の通説がひっくり返る。これこそが歴史研究のダイナミズムだ」と総会で述べられた。民衆の伝承は伝承として、正式の「高岡市史」が夢物語を何時まで継承する積もりか? 日本中の学者が「高岡市の歴史に疑いの目を持っている事」を高岡市はもっと認識すべきだ。「高岡市」は「歴史のまちづくり」を目指していると云う。このままでは「絵空事のまちづくり」として世間の嘲笑を浴びるだろう。