●「藤原氏」に就いては、文武天皇の時に勅令が出され「藤原不比等の子孫だけが藤原を名乗り、中臣鎌足の子孫の系統は元の中臣に戻り神事に奉仕せよ」と命じられた。従って、この後の「藤原氏」は全て「藤原不比等」の末裔になる。

「大鏡」によると、「藤原不比等」は実際は「天智天皇」の子供で在り、天智天皇が愛妾を中臣鎌足に与えた時に既に母の胎内に居たが、「男子なら鎌足の子供とせよ」との天智天皇の意思で、藤原を賜姓された中臣鎌足が子供として育てたのだと云う。

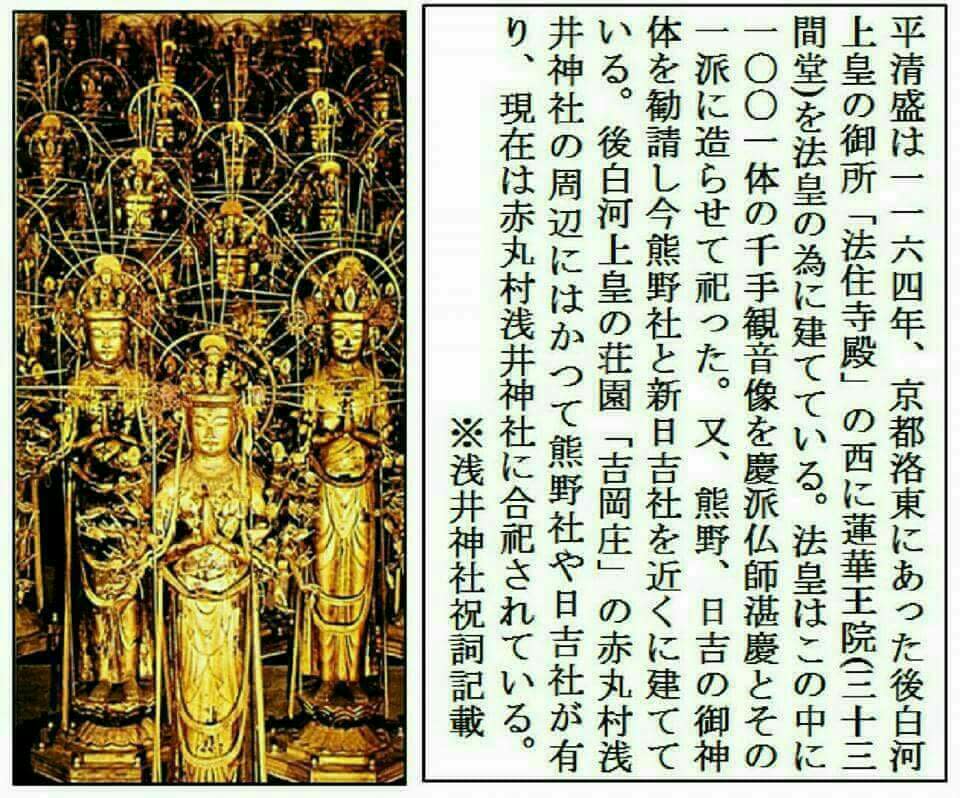

■「越中吉岡庄」は古くは「藤原道長」の子孫の「左大臣 藤原頼長」が庄園としていたが、「保元の乱」で敗れて「後白河上皇」の庄園と成り、「後白河上皇」は自らが創建した「蓮華王院」に「吉岡庄」を寄進された。

■「越中吉岡庄」には当初、「成佐」と言う地頭が「源頼朝」によって配置されたが、「後白河上皇」から不法を告げられて解任されている。(※「吾妻鏡」)

この後に誰が地頭として配置されたかは不明だが、「後白河上皇」の「後院領」は「後院庁」の「後院司」が全ての政務を執るのが通常で在り、守護も立ち入れない庄園で在った事から、「源義経探索」を名目に強引に頼朝が地頭を配置した吉岡庄も、この後には地頭は配置されなかった可能性が在る。しかし、その後「後鳥羽上皇」が庄園領主と成ったものの、鎌倉幕府と対立して「承久の乱」を惹き起こし、敗れて隠岐島に流罪に成った。この後、庄園は一旦、幕府の治める所と成ったが、その後、返還されたものの、幕府の力が強く成り、鎌倉時代には藤原南家の系統の「相良頼俊」が地頭に任命されている。(※「東大寺文書」、「鎌倉遺文」)

■「越中吉岡庄地頭沙弥迎蓮(※「相良頼俊」)」の系譜

⇒藤原南家から出た「相良氏」は現在の静岡県に在った「相良郷」を発祥として、「源頼朝」の旗揚げに従い、北条時政の後妻「牧の方」が、頼朝の腹臣で在った「畠山重忠」を謀叛人と称して追討した時に、相良長頼は畠山重忠との戦いで戦功を上げ、更に後鳥羽上皇が起こされた「承久の乱」でも鎌倉幕府側で戦功を上げて、肥後人吉庄を初め、全国的に庄園を広げた。その後、「相良頼俊(迎蓮)」は「元寇」の時にも果敢に戦い戦功を挙げて各地に所領を得たと云う。「迎蓮」は「東大寺庄園美濃茜部庄」の地頭代や「越中吉岡庄」を初め、遠州他の全国の「蓮華王院領(三十三間堂)」の庄園を管理すると共に鎌倉周辺にも知行地を得ていた。

(※「相良家文書」慶応大学)

(※「相良家」は徳川時代迄続き「肥後人吉藩」として続いた。)

▼【相良氏】藤原不比等⇒工藤氏(※木工介)⇒遠藤氏、相良氏(※遠州の相良郷に住み遠藤、相良を名乗る)⇒相良氏

▼静岡県(遠江国)榛原郡相良郷を発祥、領地とし 、熊本県(肥後国)球磨郡人吉庄(※蓮華王院領、八条院領、皇室領、得宗家領)を本貫地とした藤原南家の「相良(迎蓮)頼俊」は元寇の時に活躍し、承久の乱では幕府側に付いて戦った。相良氏4代目の相良頼俊は出家して「迎蓮」と号して東大寺領の「美濃国茜部庄」、蓮華王院領の「越中国吉岡庄」の地頭に成り、伊勢神宮の役夫工役米の免除を受けていた事が「鎌倉遺文23巻」の「東大寺文書」(正応3年、1290年) に遺されている。

(※相良氏は蓮華王院領34庄の中で各所の地頭に就任しており、歴代が出家している。相良氏の出身地の「遠江国相良庄」、相良氏が知行されて徳川時代迄相良領と成っていた「肥後国人吉庄」、後白河上皇以来蓮華王院に寄進されていた「越中吉岡庄」は相良氏が地頭を勤めていた。

▼「鎌倉遺文23巻」【東大寺文書】[東京大学資料編纂所発行]には美濃茜部庄地頭沙弥迎蓮について[伴頼廣]と註記しているがこれは[相良迎蓮]の誤りと見られ、又、[吉岡庄]部分に註記している[新川郡]は[利波郡]の誤り。(※「日本庄園データーベース」国立歴史民俗博物館)