■【越中刀工 宇多】

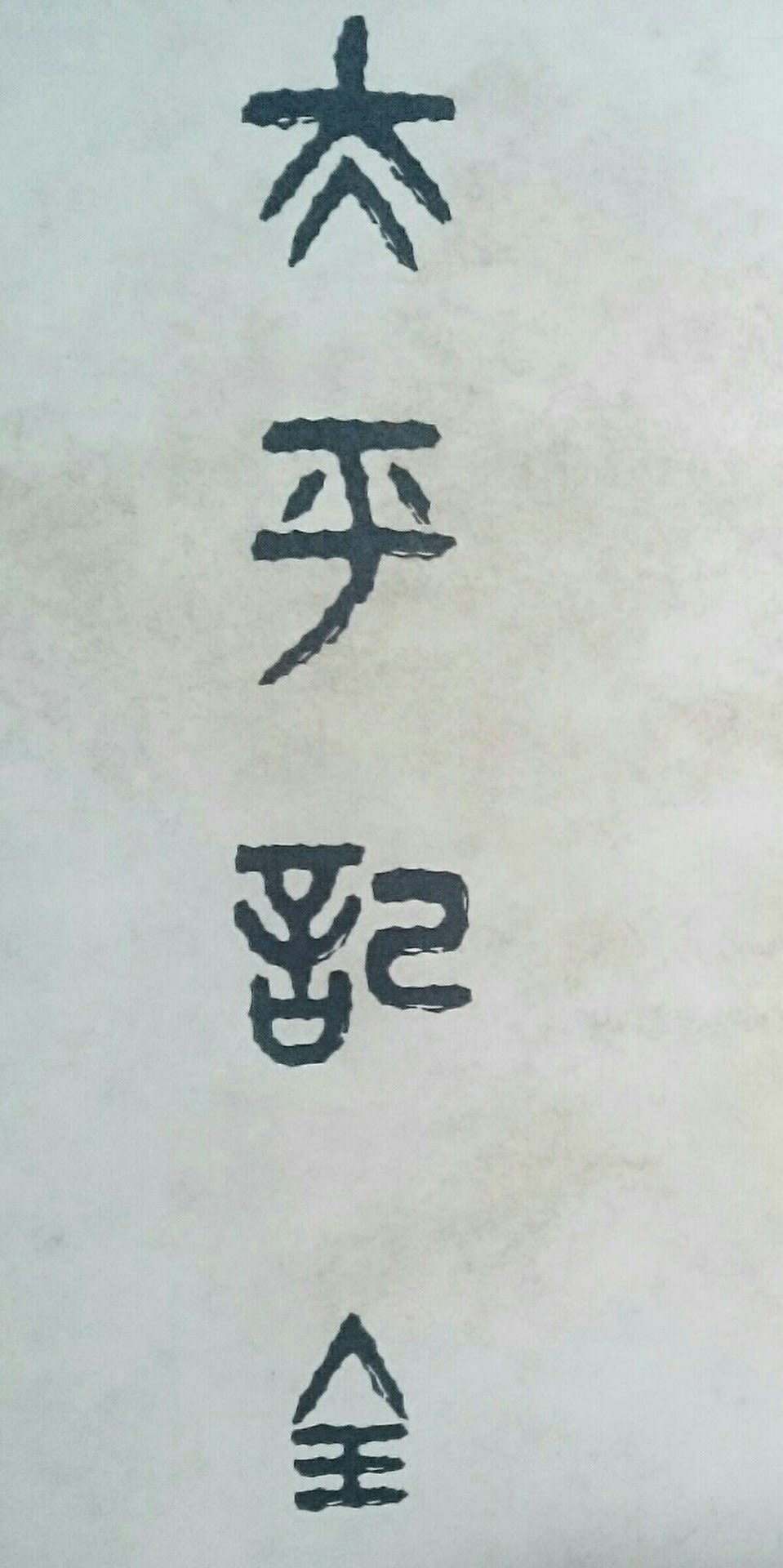

「宇多派初代 宇多国光」の太刀

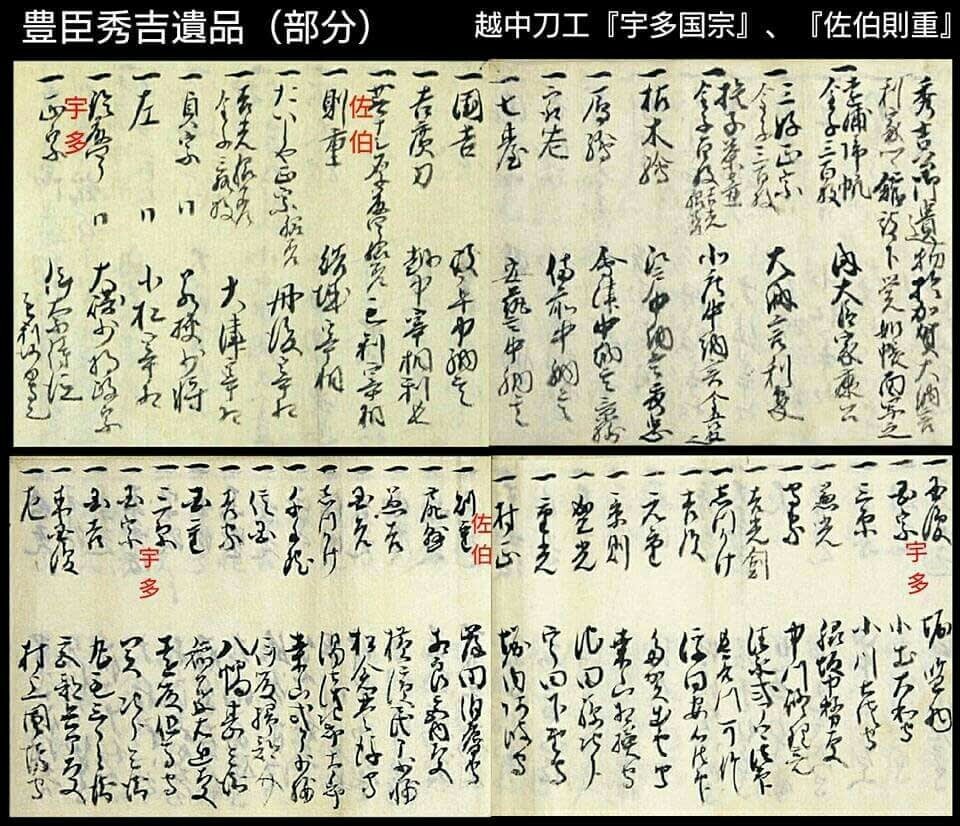

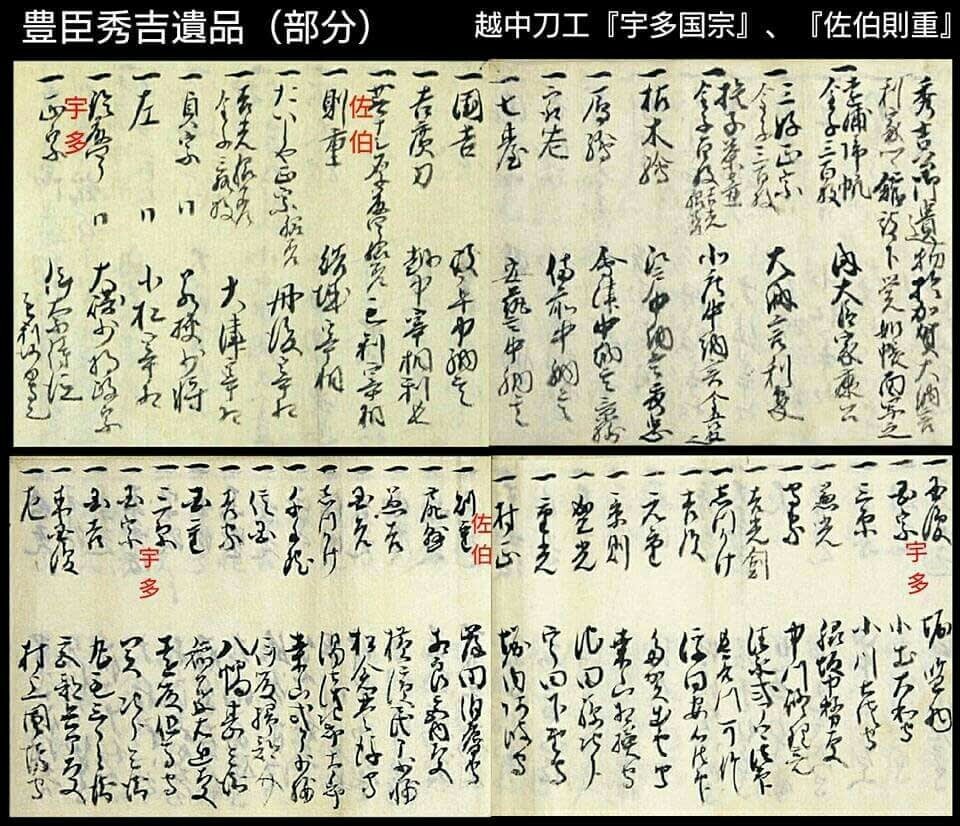

■[豊臣秀吉遺品帳]に見られる「宇多派」!

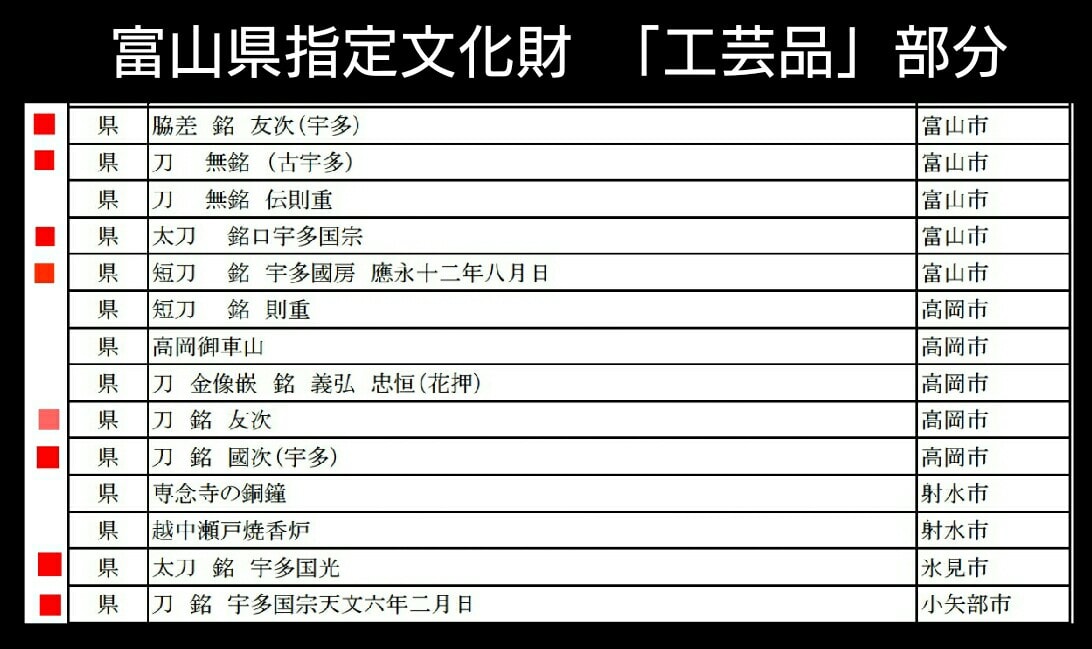

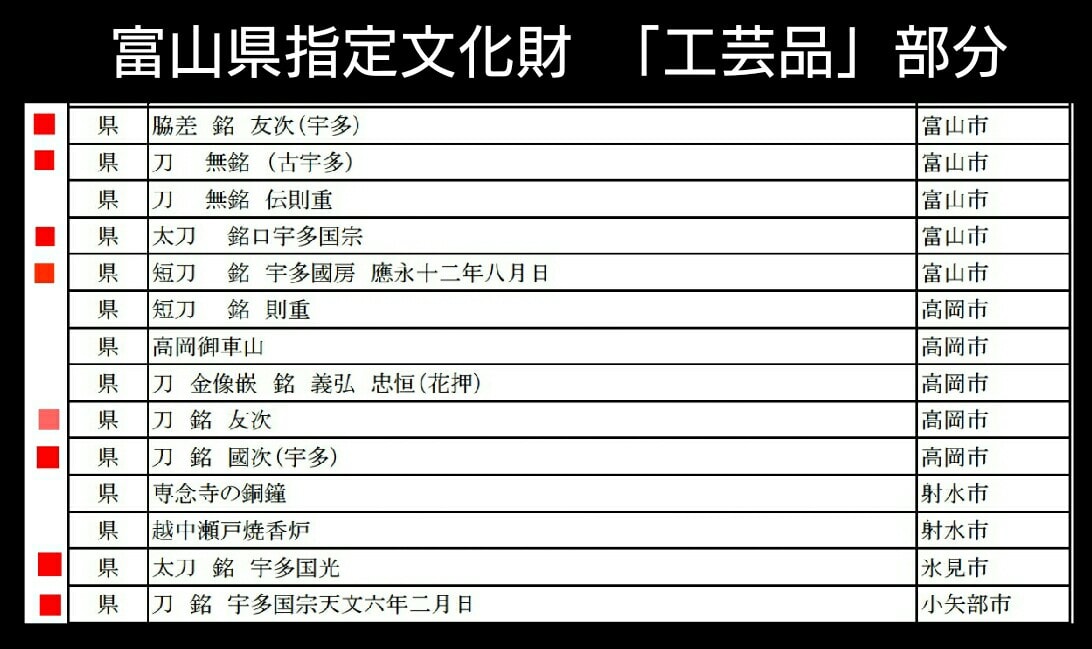

■[富山県指定文化財]に見られる「宇多派」!

■【越中吉岡庄】は南北朝末期から「五位庄」と改名された。

(※「宝永誌」加賀藩記録)

元、「藤原頼長」の庄園。「保元の乱」の後に「後白河上皇」の「後院領」となり、「後醍醐天皇」迄伝来した。(※富山県高岡市福岡町赤丸の「延喜式内社赤丸浅井神社」を郷社とした庄園)

■「越中吉岡庄赤丸村領鍛冶屋町島」(※富山県高岡市福岡町赤丸)に工房を構えた「宇多派刀工」の祖と成った「宇多国光」の三男「国次」の子供に「宇多国重」が居る。(※「宇多派系図」)この「国重」については富山県舟橋村(※旧新川郡)に「国重村」が在り、この地で「宇多国重」が作刀したと伝えられている。

又、系図に拠れば、「宇多国光」の二男の「宇多国弘」の子供の「宇多国宗」は「応永の頃、新川郡太田保で作刀した」と系図に記されている。この「宇多国宗」は同名の名前が後々迄続き、現在残っている「宇多刀」の中でも最も多い。

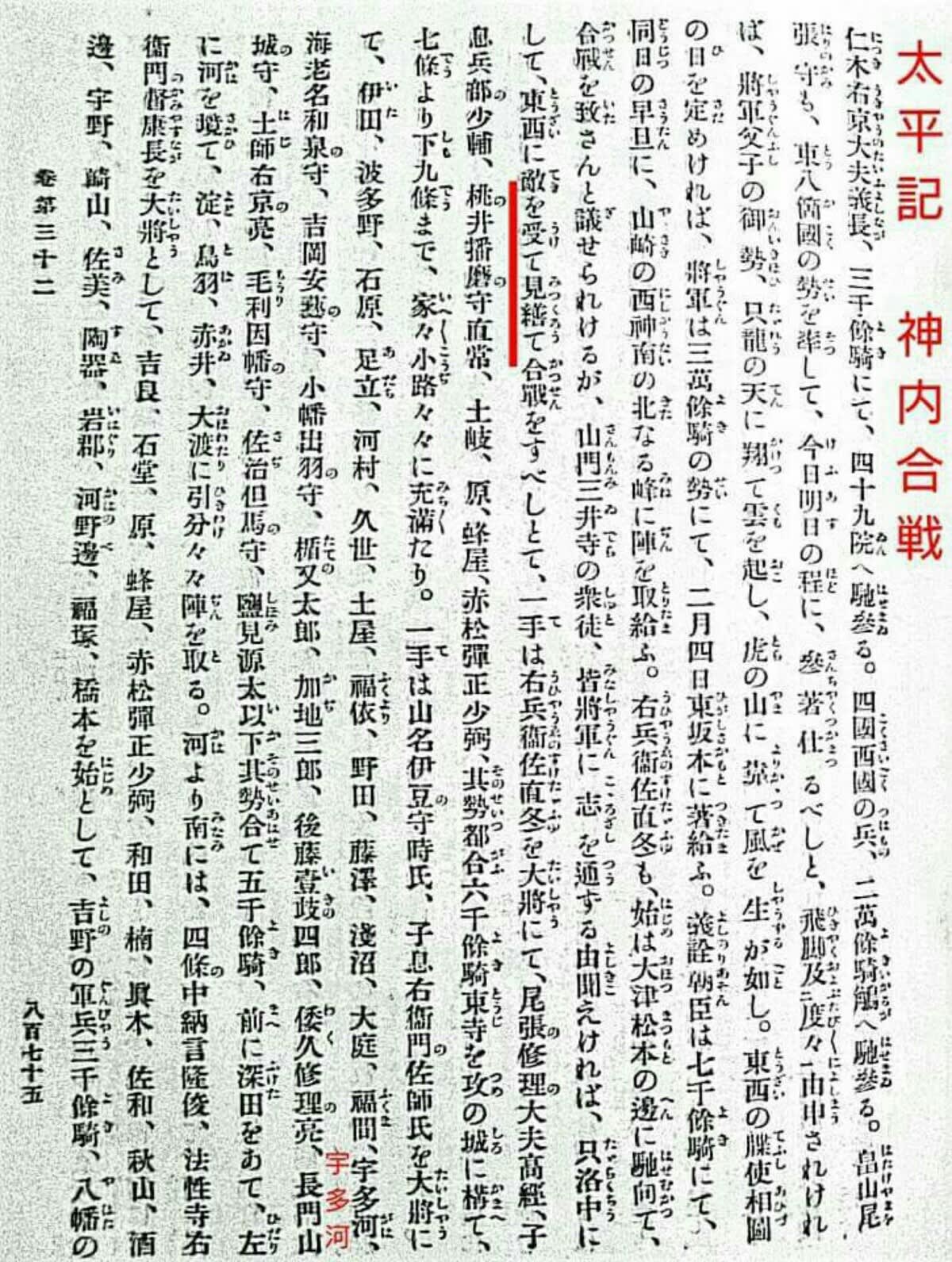

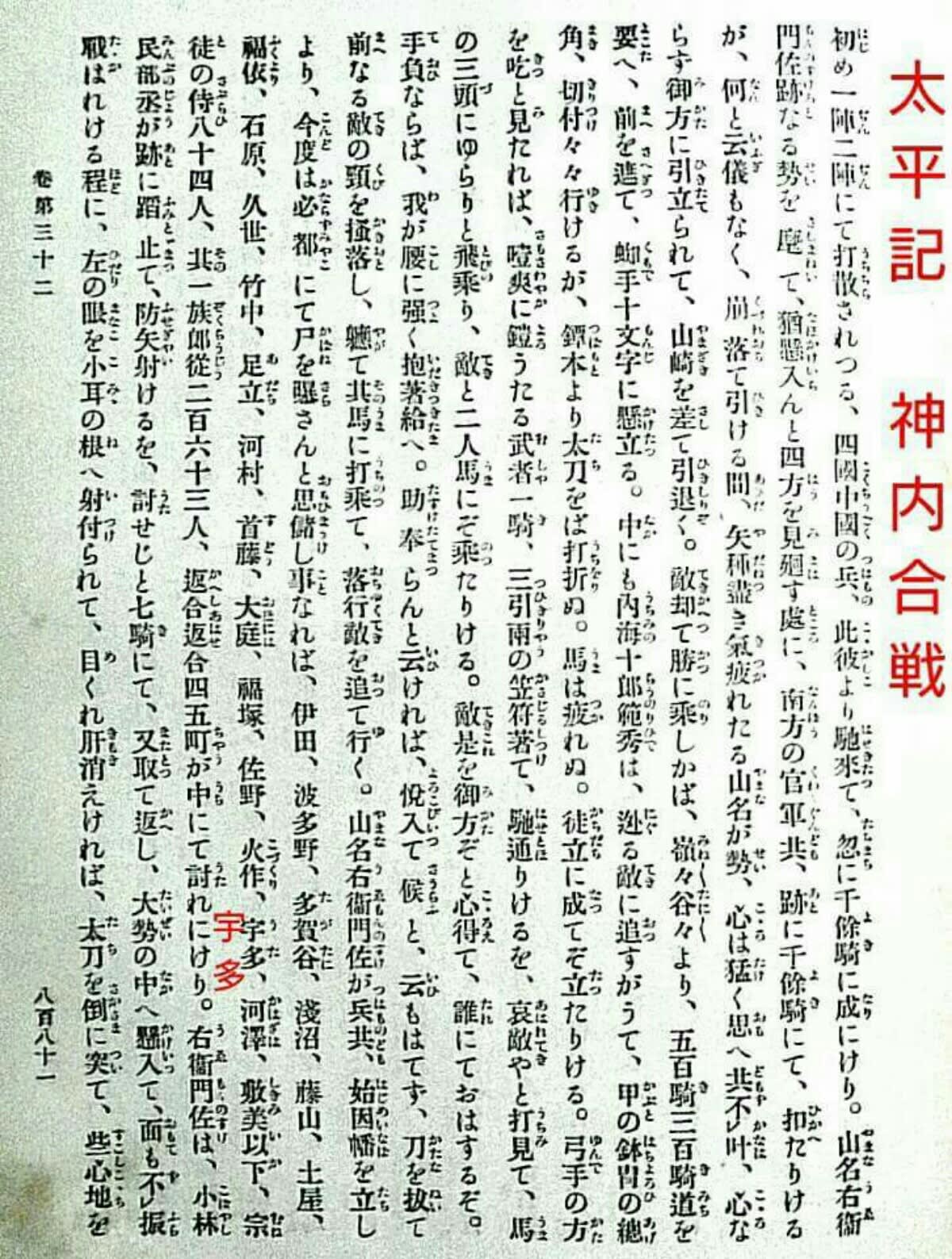

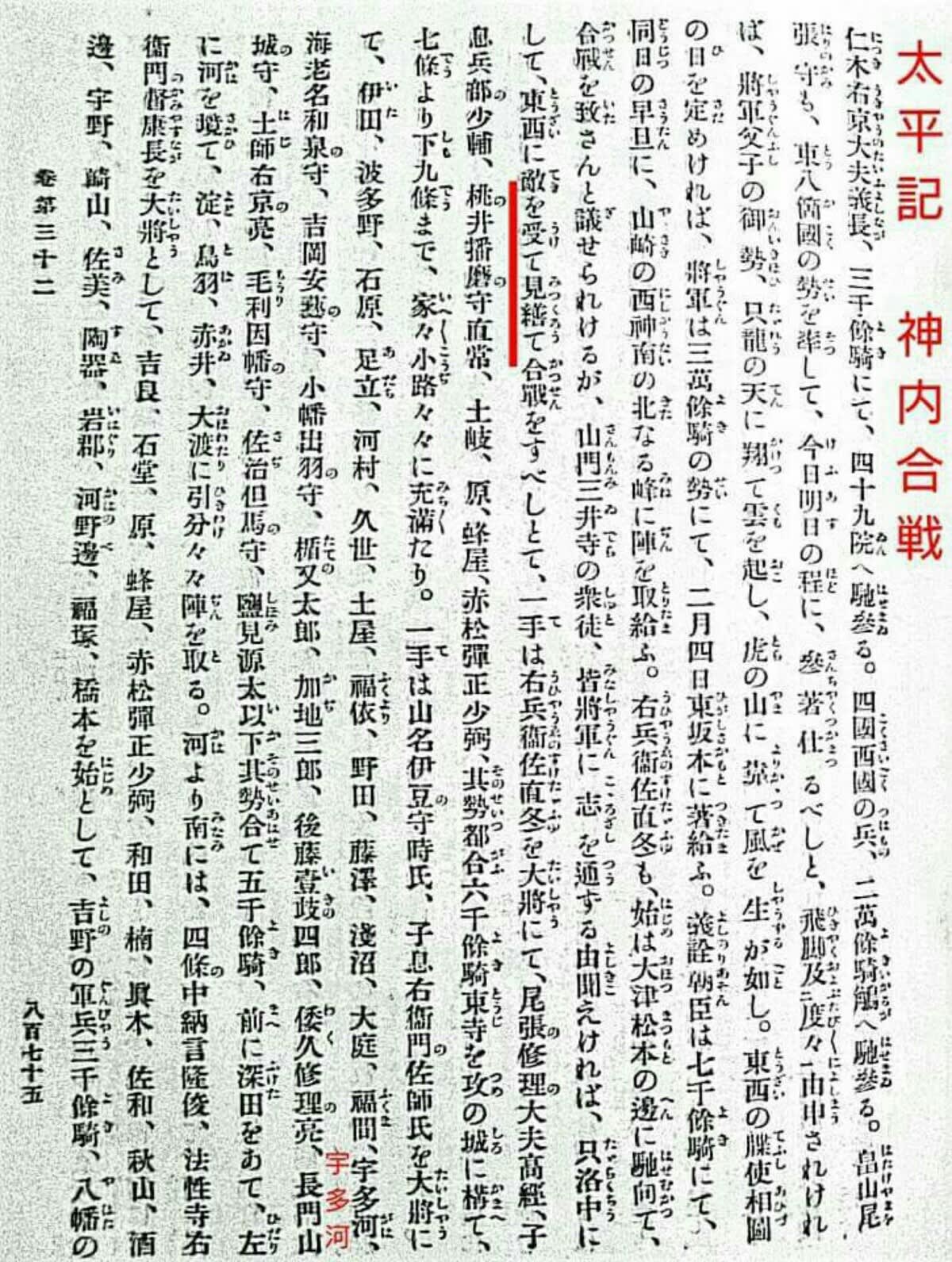

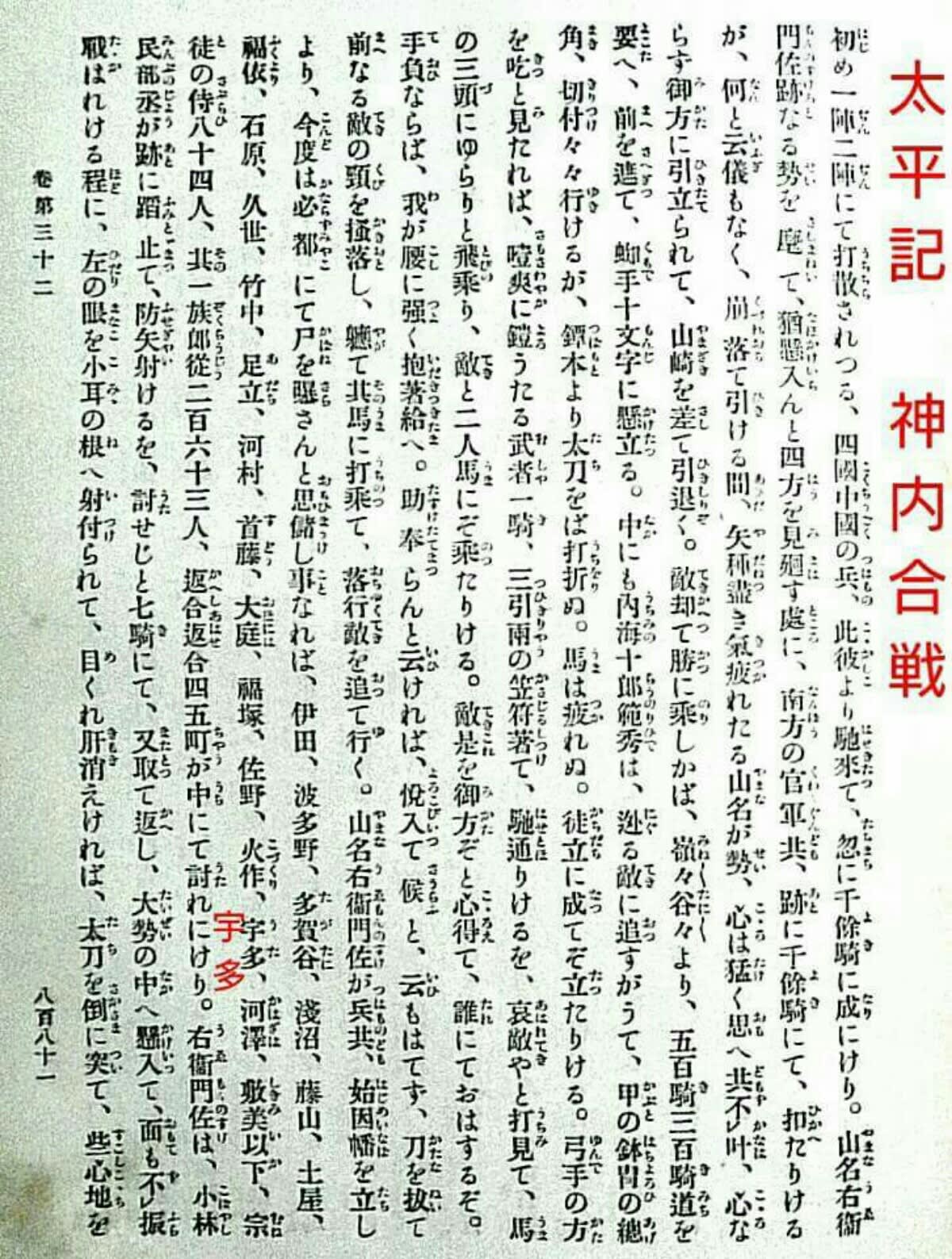

■南北朝時代の歴史書【太平記】に登場する【宇多氏】⇒「神南の戦い」に見られる「宇多氏」!

🔽【神南の戦い】(コウナイの戦い)

南北朝時代の「観応の擾乱」における合戦の一つで、1355年(南朝:正平10年/北朝:文和4年)2月、摂津国神南(大阪府高槻市神内)に於いて、「足利尊氏」方の「足利義詮」の軍勢と、「足利直冬方」の「山名時氏」の軍勢との間で行われた合戦。「足利直冬」は足利尊氏の実子だが、尊氏に疎まれて弟の足利直義の養子となる。「直冬」は「戦功」を認めず、「直冬」を疎んだ父の「尊氏」に対抗して南朝方に転じて足利一門の「桃井直常」等と共に南朝軍として戦った。南朝方の足利直常の下で戦った【宇多氏】は、この戦いで討死したと「太平記」は伝える。

■「宇多刀工」は南北朝時代から江戸時代迄続いた越中刀工の中でも最もメジャーな刀工集団で在り、その弟子は富山県内各所や隣国の飛騨や加賀にも弟子を広めている。その中でも「越中利波郡」では、小矢部市蓮沼で殺された「宇多国光」の長男「宇多国房」や、四男で南砺市福野の安居寺付近で作刀したと伝えらる「宇多友次」等がおり、一方、「宇多国宗」や「宇多国重」は「越中新川郡」で作刀したと云われる。

[※後世にもう一人「宇多友次」が見られ、この刀工は系図では「川崎村に住す」と成っており、この川崎村は南砺市の野尻村に在った。⇒1889年(明治22年)に 町村制施行に伴い礪波郡野尻村、上津村、柴田屋村、高儀村、長源寺村、川除新村、岩武新村、本江村(一部)、二日町村(一部)、下川崎村(一部)、上川崎村(一部)が合併し、野尻村が発足。]

■「宇多刀工」が特に「利波郡」と「新川郡」に展開していたのは、室町時代に入り南北朝を統一した室町幕府第三代将軍「足利義満」が越中を支配した時に、新川郡太田保の蜷川郷の国侍で在った「蜷川氏」を近臣の「政所代」に任じた事に起因すると見られる。特にその中の「蜷川新右衛門」は童話の「一休さん」にも登場する。「一休禅師」は「後小松天皇」の子供で在り、「足利義満」の母の「月海夫人(紀良子)」はその先祖が「宇多天皇」の中宮に成った「越中蜷川氏」の子孫に当たる。従って、「足利義満」は源氏の棟梁「河内源氏」で在ると共に「宇多源氏」の末裔でも在り、「源氏」として最高位を得て、海外への書簡には「日本国王」と署名している。正に最も天皇に近い「源氏の棟梁」として、絶大な権力を誇示して「鹿苑寺舎利殿金閣」(※金閣寺)を創建している。(※「足利義満」は「鹿苑院殿」とされる。)

この時に「足利義満」は縁者の「越中蜷川氏」に「新川郡」と「利波郡」を統治させたと云う。(※「越中蜷川系図」、「蜷川の郷土史」)

▼「足利義満」は室の「業子」が亡くなると、その追善料として「利波郡」の「五位庄」を菩提寺の「相国寺」に寄進した。

(※「相国考記」)

当時の「五位庄」は能登畠山文書に拠ると、現在の高岡市伏木港~南砺市に至る、殆ど「利波郡」全体に拡がっており、庄川流域の「五位庄の東庄」と、小矢部川から西山にかけての「五位庄の西庄」に分かれており、「五位庄の東庄」は「越中石黒氏」等が統治し、「五位庄の西庄」は能登畠山氏の一族が直務した様で、「畠山持国」の領国と記されて、小矢部市の蓮沼等はこの「西庄」に含まれている。氷見市の「阿努庄」に対しては、「蜷川家文書」に「政所代蜷川新右衛門から地頭の越中神保氏に宛てた文書」が残されている。又、「利波郡の統治」に就いては「蜷川の郷土史」には、「小矢部市辺り」を中心に統治したとされる事から、「畠山満家」とその子の「持国」が統治した「五位庄の西庄」が蜷川氏の主な統治区域と見られる。「相国考記」に記載される「足利義満の五位庄の寄進」の記録や「富山県史 中世」には、「その底地は畠山満家に預け置かれた。」とされ、又、「越中吉岡庄」の赤丸村から高岡市関町に動いた「総持寺」が一時期、「利波郡の海沿いの地域に動き浜総持寺と呼ばれた」時期に、盛大に雅楽を催して「畠山満家の三回忌」を営んだとする論文を射水市の松山学芸員が発表されている事から、この畠山氏が直務した「五位庄の西庄」を「越中蜷川氏」が主に守護代として統治したものと見られる。尚、公卿の「徳大寺家領」で在った高岡市中田から砺波市の一部を含む「般若野庄」は、「五位庄の東庄」も含んでいたと「東寺百合文書」に記載されている。

(※「蜷川家文書」東京大学資料編纂所、「畠山家文書」羽曳野史料叢書、「東寺百合文書」、「名古屋大須観音古文書」)

▼「越中新川郡」は富山市の太田保(※合併前のほぼ、富山市全域)から魚津市に至る富山県のほぼ半分を占める広大な地域で在り、滑川には蜷川氏の支城も在った様だ。この「利波郡」と「新川郡」を抑えた「越中蜷川氏」は越中では絶大な権力を与えられていた事に成る。

(※「東寺百合文書」、「祇園舎記」)

▼室町時代には「越中蜷川氏」が「利波郡」と「新川郡」を統治した為に、「越中、能登守護畠山家」や「越中蜷川氏」の統治した地域に「宇多派刀工」が特に分散していた様子が窺える。「宇多派」の本家は「宇多」を名乗り、その分家筋は「宇田」や「鍛冶」と名乗ったとされ、本家筋の「宇多」は現在では末裔とされる射水市大門町の一軒と射水市下村に「宇多」と名乗る家が数件在るのみだが、その分家筋の「宇田」や「鍛冶」を含めると相当の軒数に成る様だ。

■「越中新川郡」の「宇多刀工」の伝承⇒「越中舟橋村上国重」に工房を構えた「宇多国重」の伝承。

【(舟橋)村名の起こりは極めて古く、川越えに舟をつないだ橋をかけて渡渉したことにより起こる。その橋詰に村を立てたので舟橋村と申すようになったと伝えられる。また、舟橋村の舟橋を俗称して「松田」ともいう。

▼(竹ノ内)村名の起源は武内宿禰の武内の転化したものと伝えられ、大字竹内村、清水堂村の一部を併せて竹内という。

(稲荷)旧来、村内228番に稲荷社を鎮守として祀ったことから村名が付いたと思われる。現在は竹内神明社に合祀されている。

▼(上国重・下国重村)昔年国重と申す鍛冶が住んでいたので村名を国重村と申し伝えられる。 国重村には上国重と下国重とあるが、国重の居住していたのは下国重村である。越中の鍛冶宇多国光の一族に宇多国重という人がいた。国重村はこの国重の居住地であろうか、或いは祇園社庄園の国重名をとったものであろうか。】

(※富山市新城五本榎「新川神社」Hp)

「宇多派初代 宇多国光」の太刀

■[豊臣秀吉遺品帳]に見られる「宇多派」!

■[富山県指定文化財]に見られる「宇多派」!

■【越中吉岡庄】は南北朝末期から「五位庄」と改名された。

(※「宝永誌」加賀藩記録)

元、「藤原頼長」の庄園。「保元の乱」の後に「後白河上皇」の「後院領」となり、「後醍醐天皇」迄伝来した。(※富山県高岡市福岡町赤丸の「延喜式内社赤丸浅井神社」を郷社とした庄園)

■「越中吉岡庄赤丸村領鍛冶屋町島」(※富山県高岡市福岡町赤丸)に工房を構えた「宇多派刀工」の祖と成った「宇多国光」の三男「国次」の子供に「宇多国重」が居る。(※「宇多派系図」)この「国重」については富山県舟橋村(※旧新川郡)に「国重村」が在り、この地で「宇多国重」が作刀したと伝えられている。

又、系図に拠れば、「宇多国光」の二男の「宇多国弘」の子供の「宇多国宗」は「応永の頃、新川郡太田保で作刀した」と系図に記されている。この「宇多国宗」は同名の名前が後々迄続き、現在残っている「宇多刀」の中でも最も多い。

■南北朝時代の歴史書【太平記】に登場する【宇多氏】⇒「神南の戦い」に見られる「宇多氏」!

🔽【神南の戦い】(コウナイの戦い)

南北朝時代の「観応の擾乱」における合戦の一つで、1355年(南朝:正平10年/北朝:文和4年)2月、摂津国神南(大阪府高槻市神内)に於いて、「足利尊氏」方の「足利義詮」の軍勢と、「足利直冬方」の「山名時氏」の軍勢との間で行われた合戦。「足利直冬」は足利尊氏の実子だが、尊氏に疎まれて弟の足利直義の養子となる。「直冬」は「戦功」を認めず、「直冬」を疎んだ父の「尊氏」に対抗して南朝方に転じて足利一門の「桃井直常」等と共に南朝軍として戦った。南朝方の足利直常の下で戦った【宇多氏】は、この戦いで討死したと「太平記」は伝える。

■「宇多刀工」は南北朝時代から江戸時代迄続いた越中刀工の中でも最もメジャーな刀工集団で在り、その弟子は富山県内各所や隣国の飛騨や加賀にも弟子を広めている。その中でも「越中利波郡」では、小矢部市蓮沼で殺された「宇多国光」の長男「宇多国房」や、四男で南砺市福野の安居寺付近で作刀したと伝えらる「宇多友次」等がおり、一方、「宇多国宗」や「宇多国重」は「越中新川郡」で作刀したと云われる。

[※後世にもう一人「宇多友次」が見られ、この刀工は系図では「川崎村に住す」と成っており、この川崎村は南砺市の野尻村に在った。⇒1889年(明治22年)に 町村制施行に伴い礪波郡野尻村、上津村、柴田屋村、高儀村、長源寺村、川除新村、岩武新村、本江村(一部)、二日町村(一部)、下川崎村(一部)、上川崎村(一部)が合併し、野尻村が発足。]

■「宇多刀工」が特に「利波郡」と「新川郡」に展開していたのは、室町時代に入り南北朝を統一した室町幕府第三代将軍「足利義満」が越中を支配した時に、新川郡太田保の蜷川郷の国侍で在った「蜷川氏」を近臣の「政所代」に任じた事に起因すると見られる。特にその中の「蜷川新右衛門」は童話の「一休さん」にも登場する。「一休禅師」は「後小松天皇」の子供で在り、「足利義満」の母の「月海夫人(紀良子)」はその先祖が「宇多天皇」の中宮に成った「越中蜷川氏」の子孫に当たる。従って、「足利義満」は源氏の棟梁「河内源氏」で在ると共に「宇多源氏」の末裔でも在り、「源氏」として最高位を得て、海外への書簡には「日本国王」と署名している。正に最も天皇に近い「源氏の棟梁」として、絶大な権力を誇示して「鹿苑寺舎利殿金閣」(※金閣寺)を創建している。(※「足利義満」は「鹿苑院殿」とされる。)

この時に「足利義満」は縁者の「越中蜷川氏」に「新川郡」と「利波郡」を統治させたと云う。(※「越中蜷川系図」、「蜷川の郷土史」)

▼「足利義満」は室の「業子」が亡くなると、その追善料として「利波郡」の「五位庄」を菩提寺の「相国寺」に寄進した。

(※「相国考記」)

当時の「五位庄」は能登畠山文書に拠ると、現在の高岡市伏木港~南砺市に至る、殆ど「利波郡」全体に拡がっており、庄川流域の「五位庄の東庄」と、小矢部川から西山にかけての「五位庄の西庄」に分かれており、「五位庄の東庄」は「越中石黒氏」等が統治し、「五位庄の西庄」は能登畠山氏の一族が直務した様で、「畠山持国」の領国と記されて、小矢部市の蓮沼等はこの「西庄」に含まれている。氷見市の「阿努庄」に対しては、「蜷川家文書」に「政所代蜷川新右衛門から地頭の越中神保氏に宛てた文書」が残されている。又、「利波郡の統治」に就いては「蜷川の郷土史」には、「小矢部市辺り」を中心に統治したとされる事から、「畠山満家」とその子の「持国」が統治した「五位庄の西庄」が蜷川氏の主な統治区域と見られる。「相国考記」に記載される「足利義満の五位庄の寄進」の記録や「富山県史 中世」には、「その底地は畠山満家に預け置かれた。」とされ、又、「越中吉岡庄」の赤丸村から高岡市関町に動いた「総持寺」が一時期、「利波郡の海沿いの地域に動き浜総持寺と呼ばれた」時期に、盛大に雅楽を催して「畠山満家の三回忌」を営んだとする論文を射水市の松山学芸員が発表されている事から、この畠山氏が直務した「五位庄の西庄」を「越中蜷川氏」が主に守護代として統治したものと見られる。尚、公卿の「徳大寺家領」で在った高岡市中田から砺波市の一部を含む「般若野庄」は、「五位庄の東庄」も含んでいたと「東寺百合文書」に記載されている。

(※「蜷川家文書」東京大学資料編纂所、「畠山家文書」羽曳野史料叢書、「東寺百合文書」、「名古屋大須観音古文書」)

▼「越中新川郡」は富山市の太田保(※合併前のほぼ、富山市全域)から魚津市に至る富山県のほぼ半分を占める広大な地域で在り、滑川には蜷川氏の支城も在った様だ。この「利波郡」と「新川郡」を抑えた「越中蜷川氏」は越中では絶大な権力を与えられていた事に成る。

(※「東寺百合文書」、「祇園舎記」)

▼室町時代には「越中蜷川氏」が「利波郡」と「新川郡」を統治した為に、「越中、能登守護畠山家」や「越中蜷川氏」の統治した地域に「宇多派刀工」が特に分散していた様子が窺える。「宇多派」の本家は「宇多」を名乗り、その分家筋は「宇田」や「鍛冶」と名乗ったとされ、本家筋の「宇多」は現在では末裔とされる射水市大門町の一軒と射水市下村に「宇多」と名乗る家が数件在るのみだが、その分家筋の「宇田」や「鍛冶」を含めると相当の軒数に成る様だ。

■「越中新川郡」の「宇多刀工」の伝承⇒「越中舟橋村上国重」に工房を構えた「宇多国重」の伝承。

【(舟橋)村名の起こりは極めて古く、川越えに舟をつないだ橋をかけて渡渉したことにより起こる。その橋詰に村を立てたので舟橋村と申すようになったと伝えられる。また、舟橋村の舟橋を俗称して「松田」ともいう。

▼(竹ノ内)村名の起源は武内宿禰の武内の転化したものと伝えられ、大字竹内村、清水堂村の一部を併せて竹内という。

(稲荷)旧来、村内228番に稲荷社を鎮守として祀ったことから村名が付いたと思われる。現在は竹内神明社に合祀されている。

▼(上国重・下国重村)昔年国重と申す鍛冶が住んでいたので村名を国重村と申し伝えられる。 国重村には上国重と下国重とあるが、国重の居住していたのは下国重村である。越中の鍛冶宇多国光の一族に宇多国重という人がいた。国重村はこの国重の居住地であろうか、或いは祇園社庄園の国重名をとったものであろうか。】

(※富山市新城五本榎「新川神社」Hp)