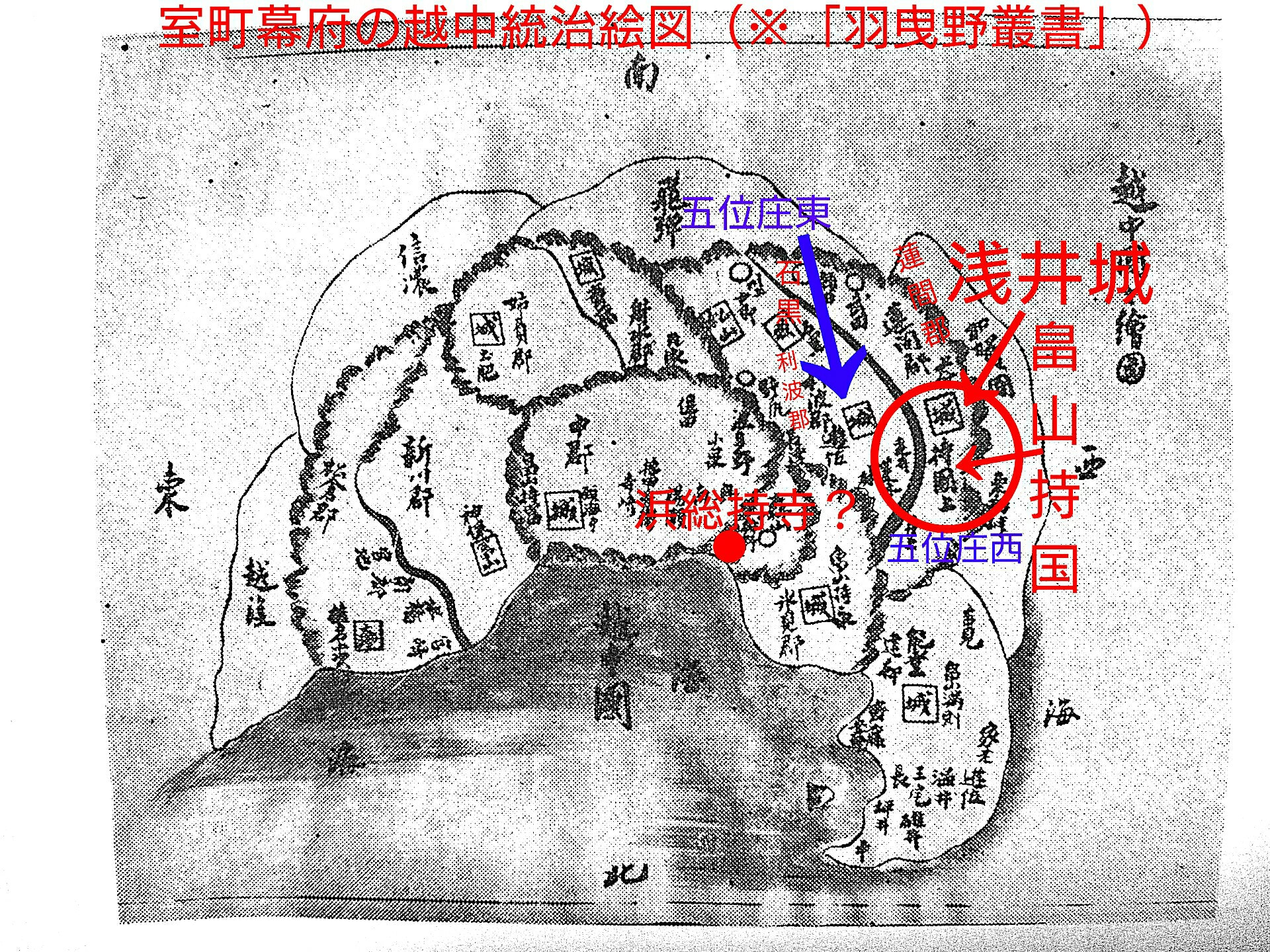

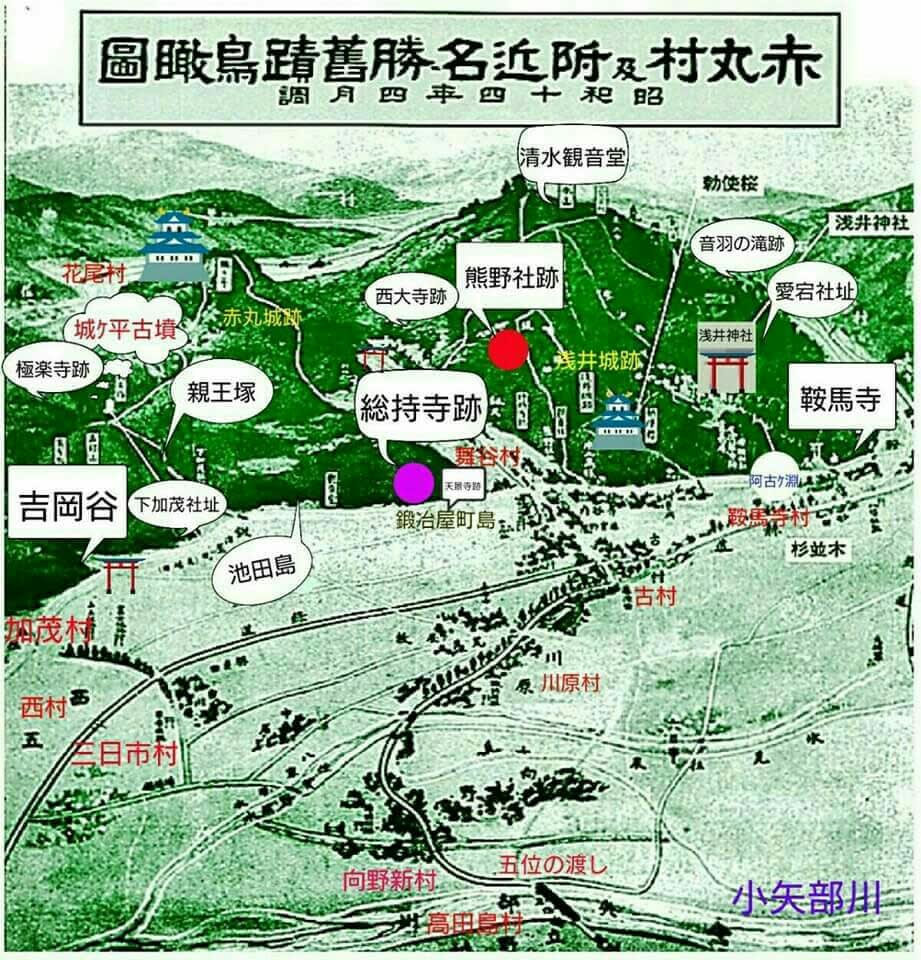

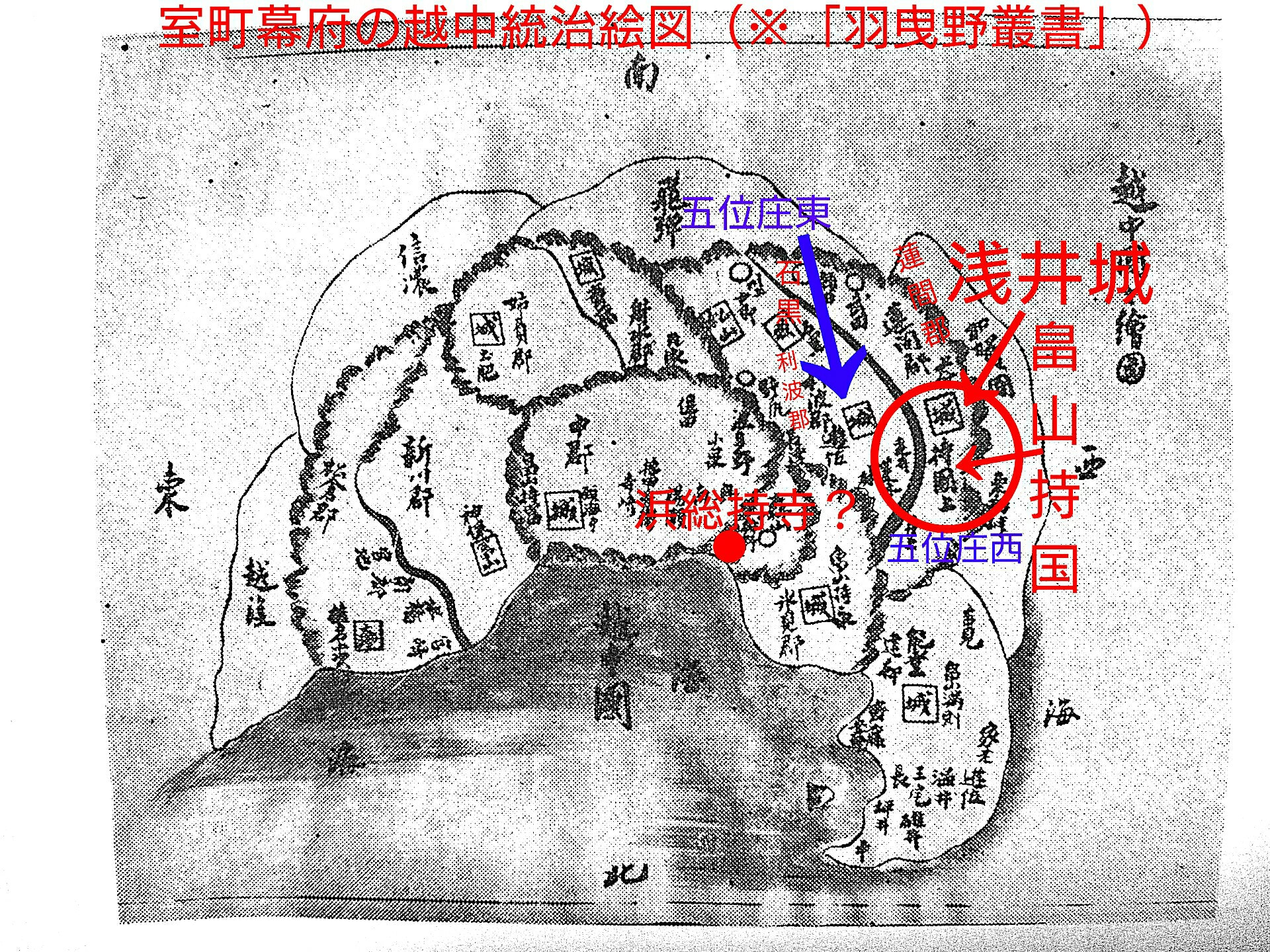

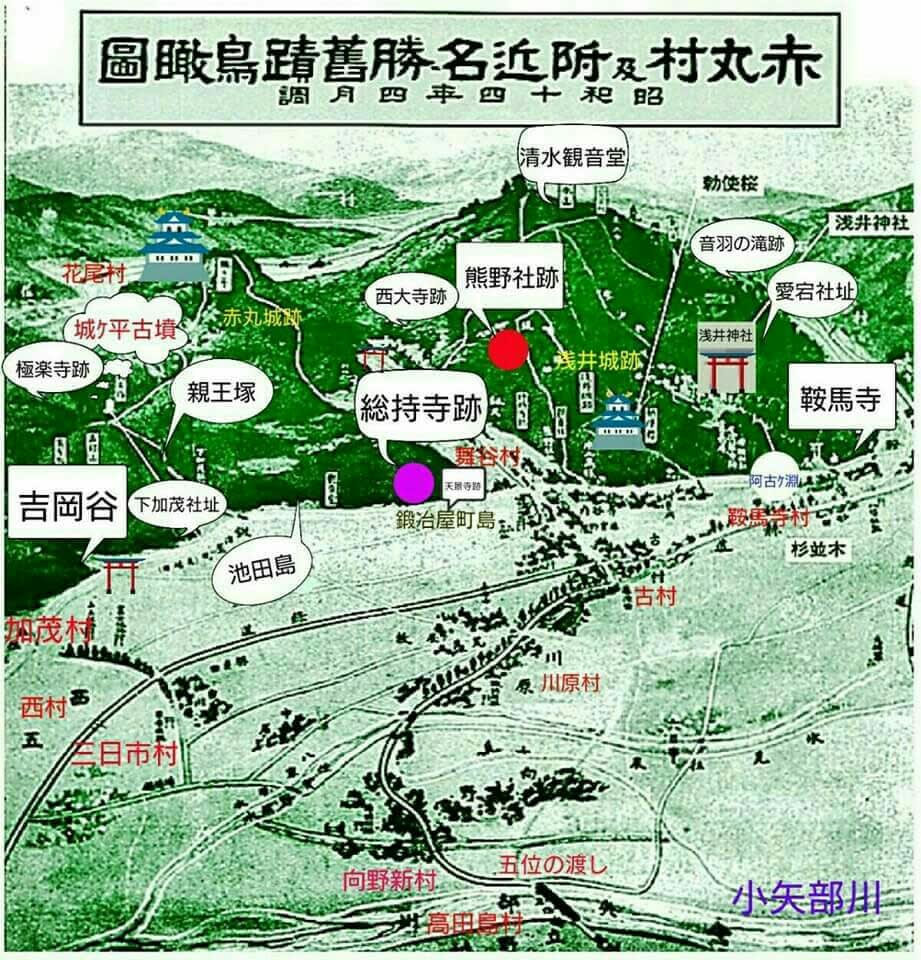

■室町時代の「越中統治絵図」(※羽曳野史料叢書)には「赤丸浅井城」と見られる位置に能登畠山氏の一族「畠山持国」の表示が在り、当時の赤丸村周辺は「畠山氏」が直務していたと見られる。

又、この絵図の氷見郡には「畠山持国」の弟の「畠山持永」の記載が在る。

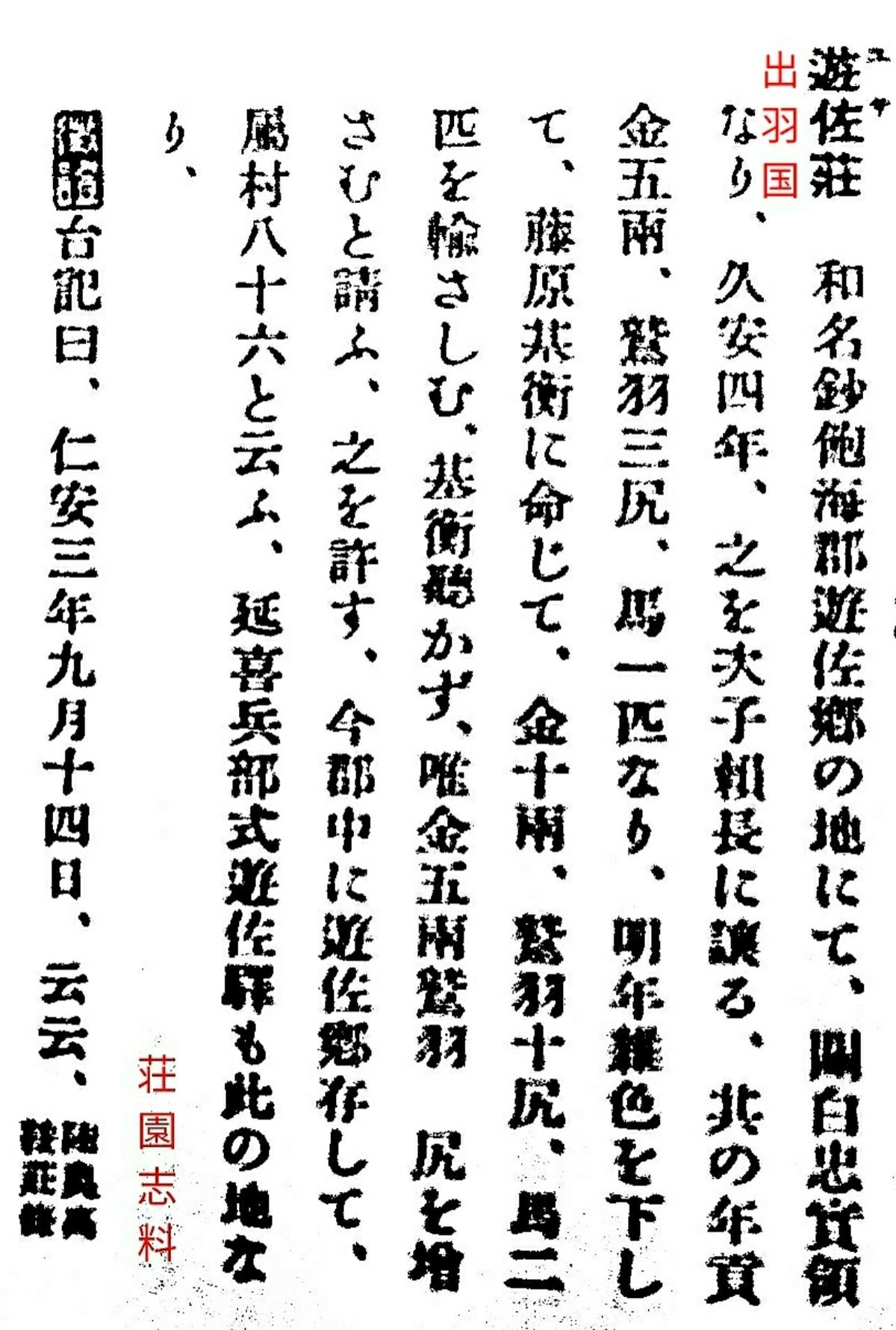

▼この系図には、「越中利波郡」は「遊佐氏」が統治したとされている。

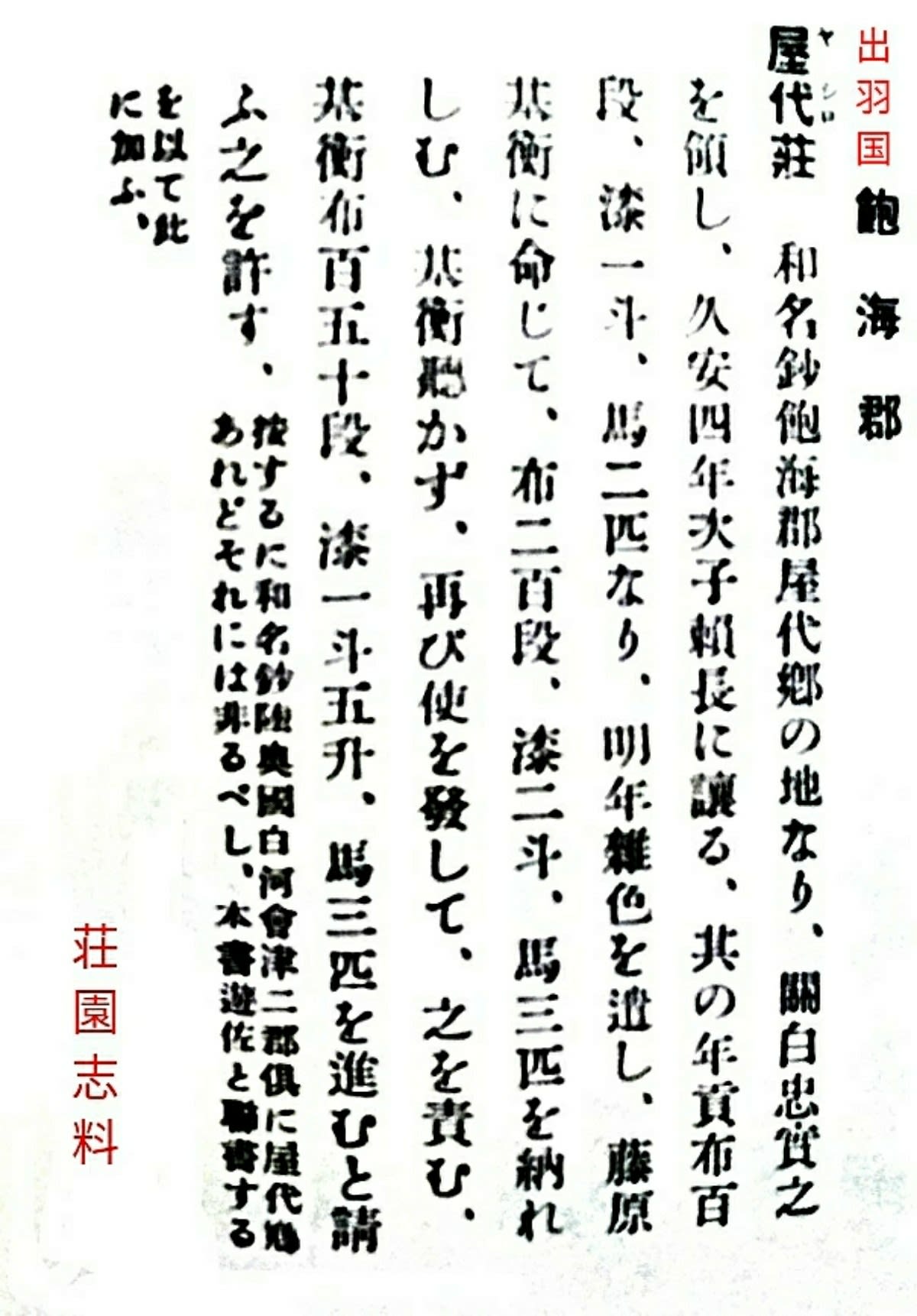

【「遊佐氏」は摂関家庄園である出羽国飽海郡遊佐郷を本拠とし、庄官の奥州藤原氏の下で在地領主となった。

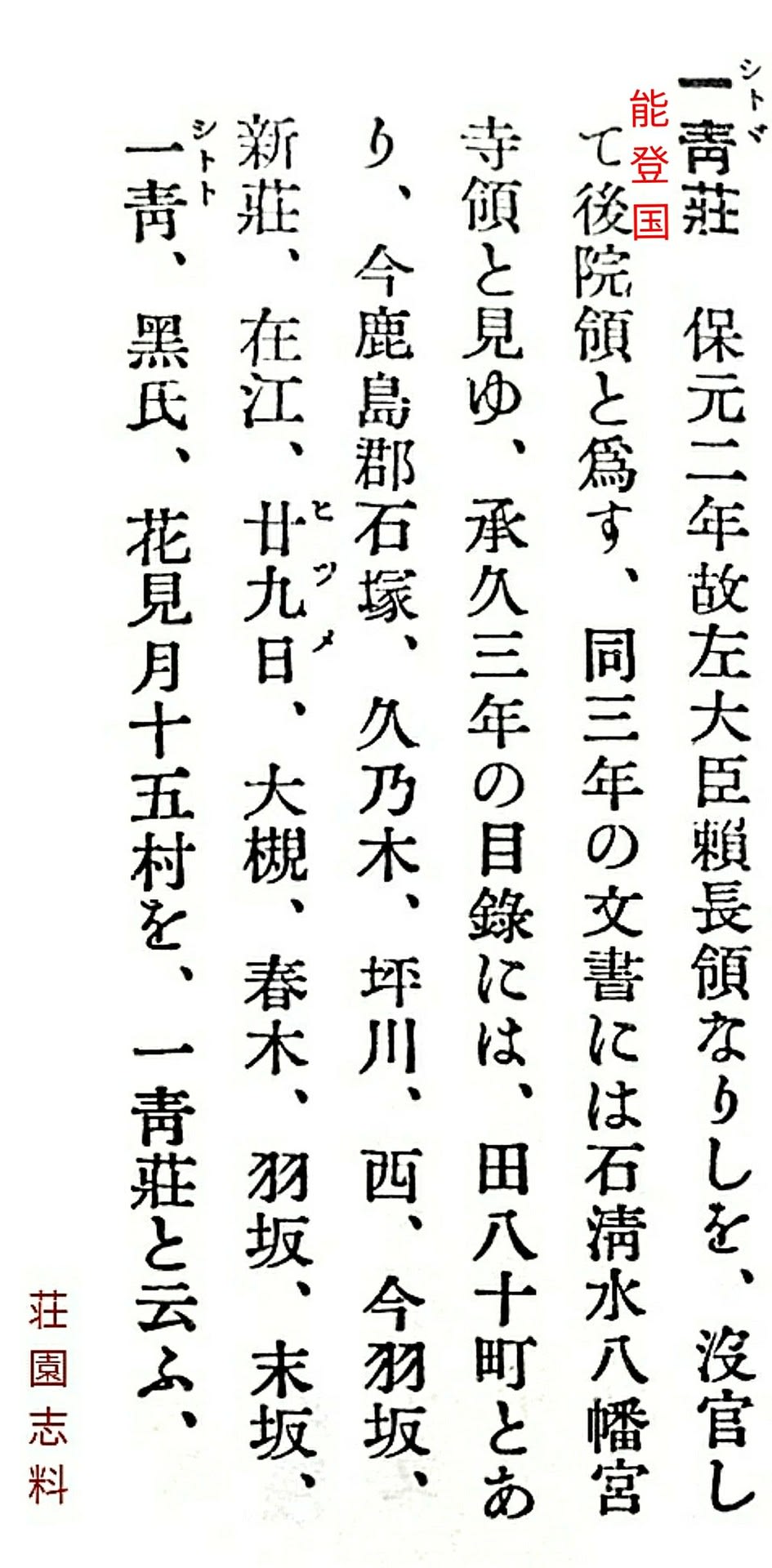

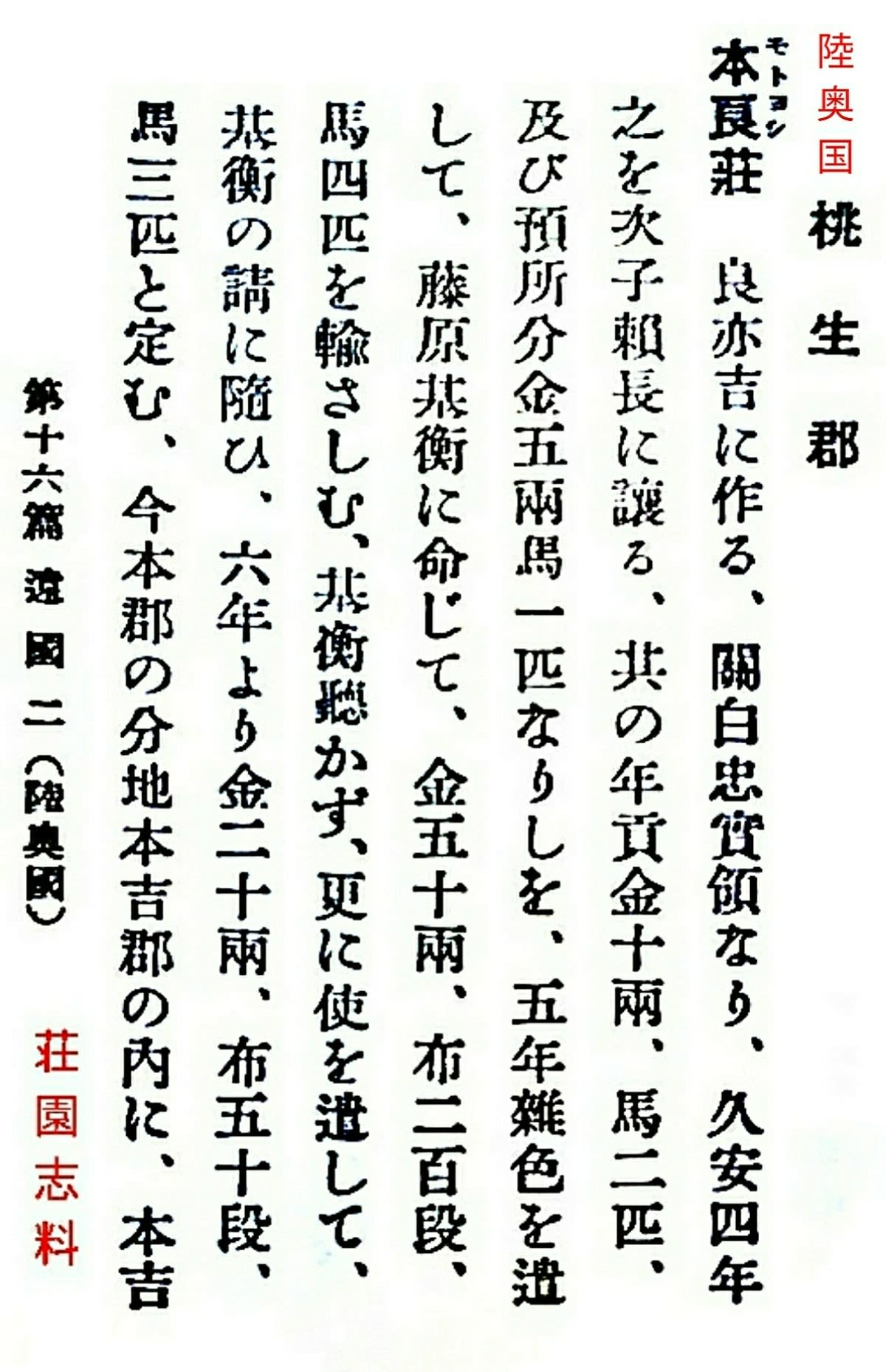

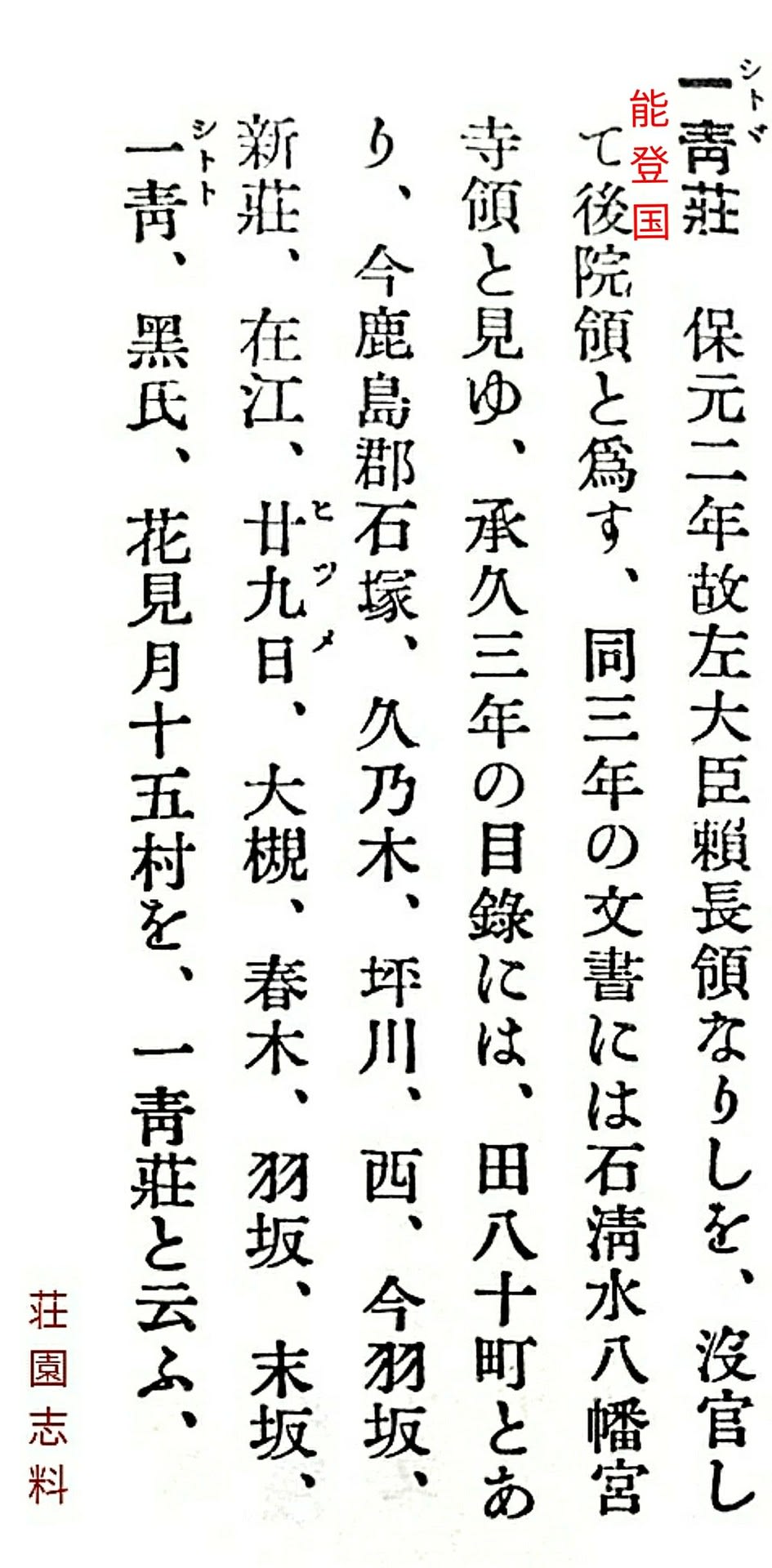

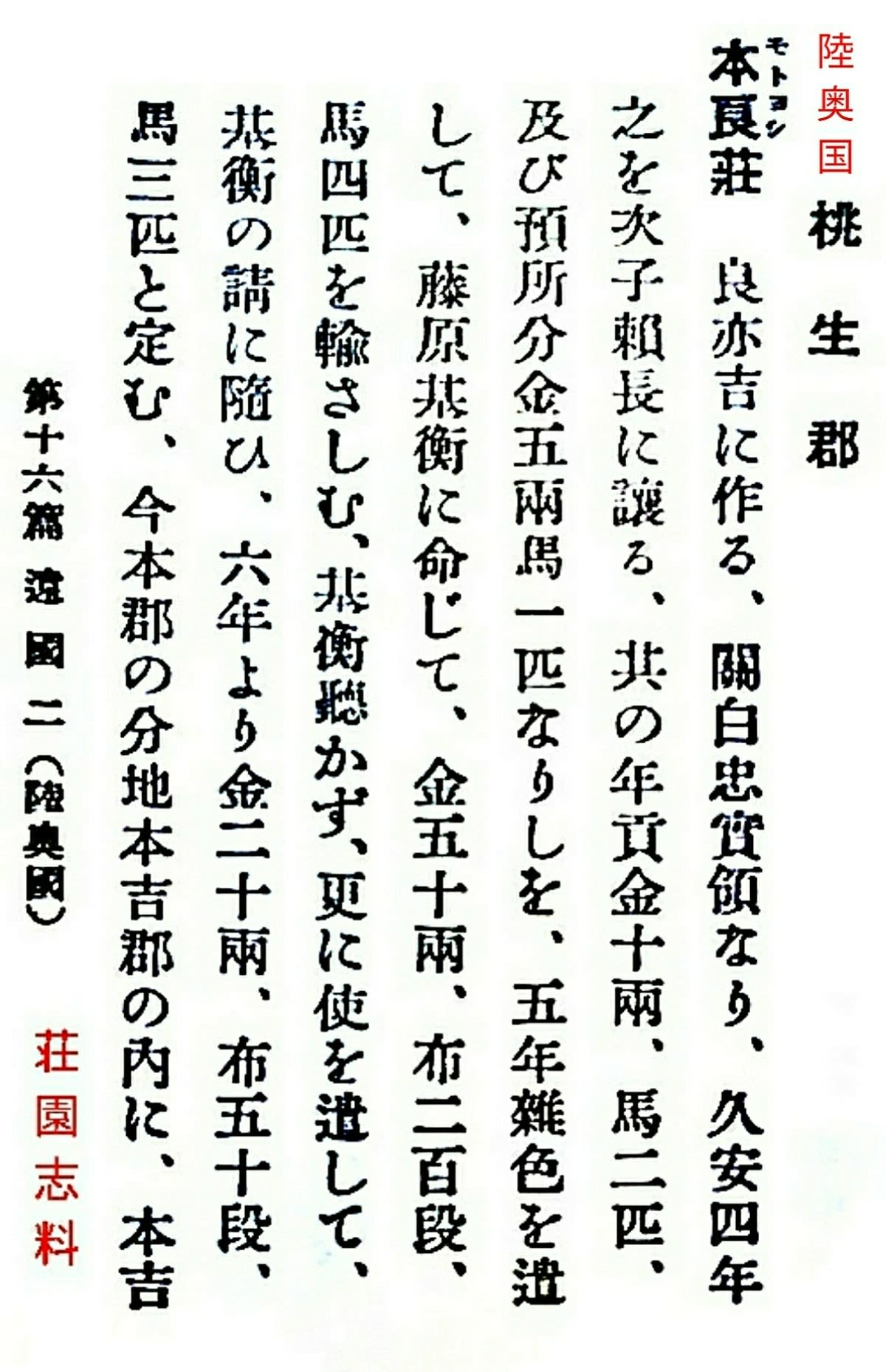

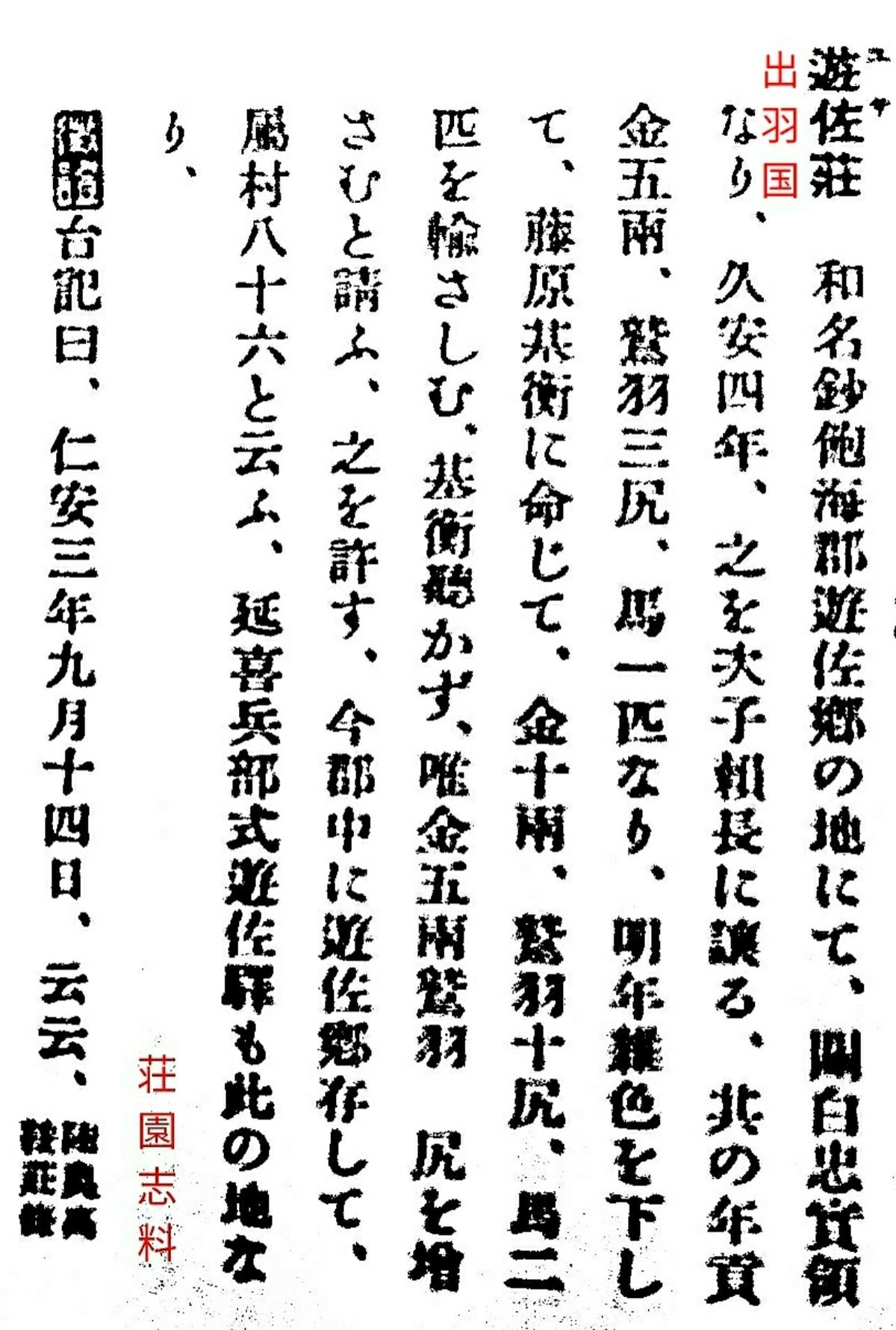

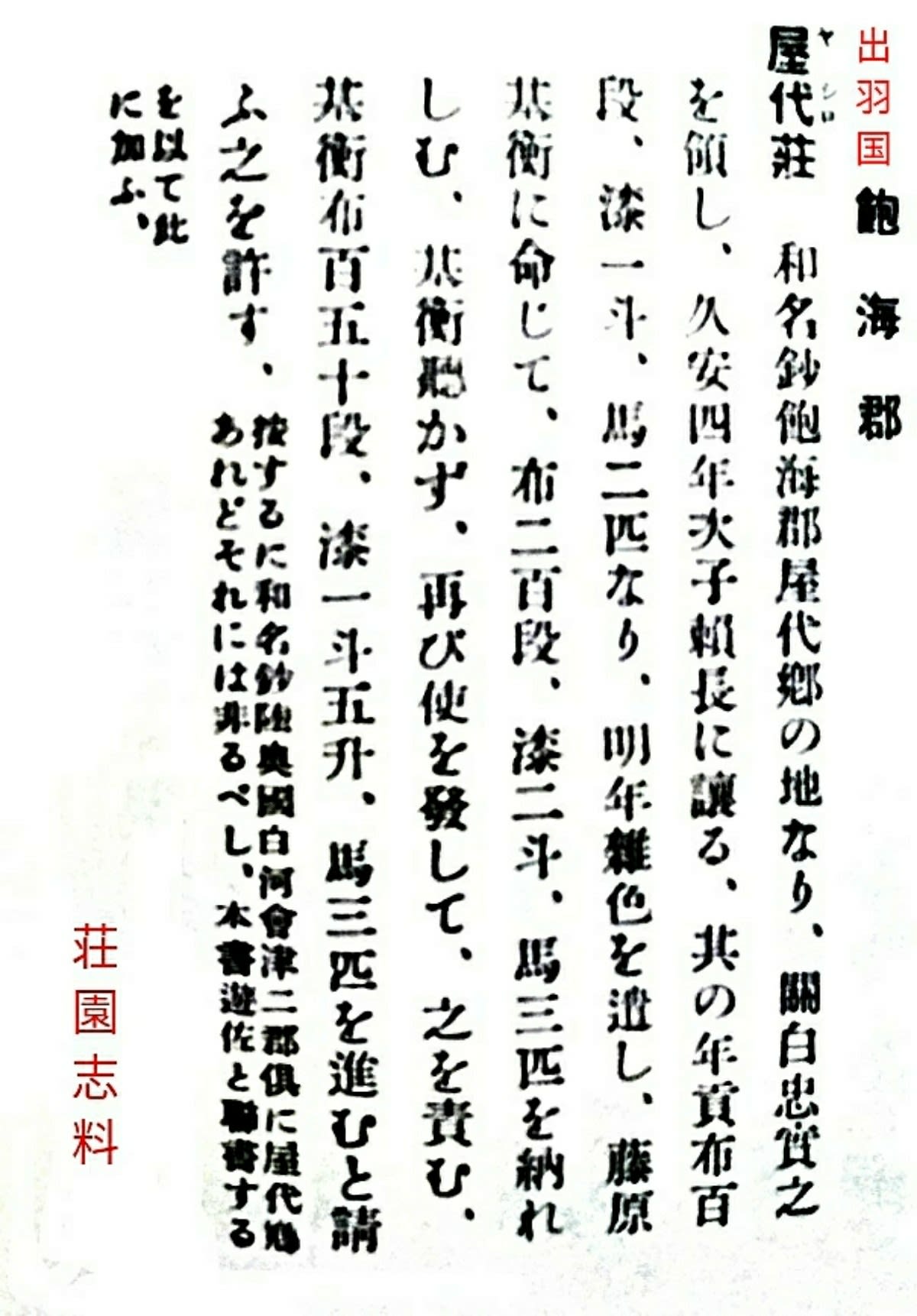

(※「利波郡五位庄」は、南北朝時代末期迄「吉岡庄」と呼ばれ、「後白河上皇」の庄園に成る前は「摂関家藤原頼長」の庄園で在り、奥州にも庄園を持ち、「出羽遊佐荘」、「屋代荘」、 「大曾根荘」、「陸奥本吉荘」、「高鞍荘」の五庄を奥州藤原氏が管理していた。遊佐氏はその奥州藤原氏の配下で在り、後に越中利波郡も統治した事に成る。)

その後、南北朝時代に畠山氏が奥州探題となって赴任すると、その傘下に入って重臣となり、一族はそれぞれ出羽国、河内国、能登国、越中国に分かれた。

河内国では、永徳2年(1382年)に畠山金吾家の畠山基国が南朝の楠木正儀追討を命じられ、河内国に入国すると遊佐長護が守護代に任じられた。その後、畠山金吾家が畠山政長(畠山尾州家)と畠山義就(畠山総州家)に別れて争うと、遊佐氏も遊佐長直と遊佐就家に別れて争った。明応2年(1493年)、畠山政長と遊佐長直が「明応の政変」により自害する。跡を継いだ遊佐順盛は畠山尚順に仕えたが、遊佐長教の代に畠山稙長に対して下克上を起こし、三好長慶と結んで畠山長経、畠山政国と当主を挿げ替え権勢を誇った。しかし、天文20年(1551年)、長教は刺客に暗殺された。長教の子・遊佐信教も畠山高政・畠山昭高兄弟に仕えたが、三好氏に通じて畠山昭高を暗殺し、結局、織田信長により天正2年(1574年)河内遊佐氏は滅亡した。

能登国では遊佐秀頼、遊佐続光が権力を握ったが、天正9年(1581年)に「織田信長」により処刑された。(Wikipedia)】

■「保元の乱」で「後白河上皇」に没収された「藤原頼長」の越中、能登、奥州の庄園。この時期には、「奥州諸国」と「越中吉岡庄」は同一の領主「藤原頼長」が統治していた。藤原氏である「加賀林一族」(富樫、石浦等の本家)も「摂関家藤原氏長者 左大臣 藤原頼長」の配下で在った。

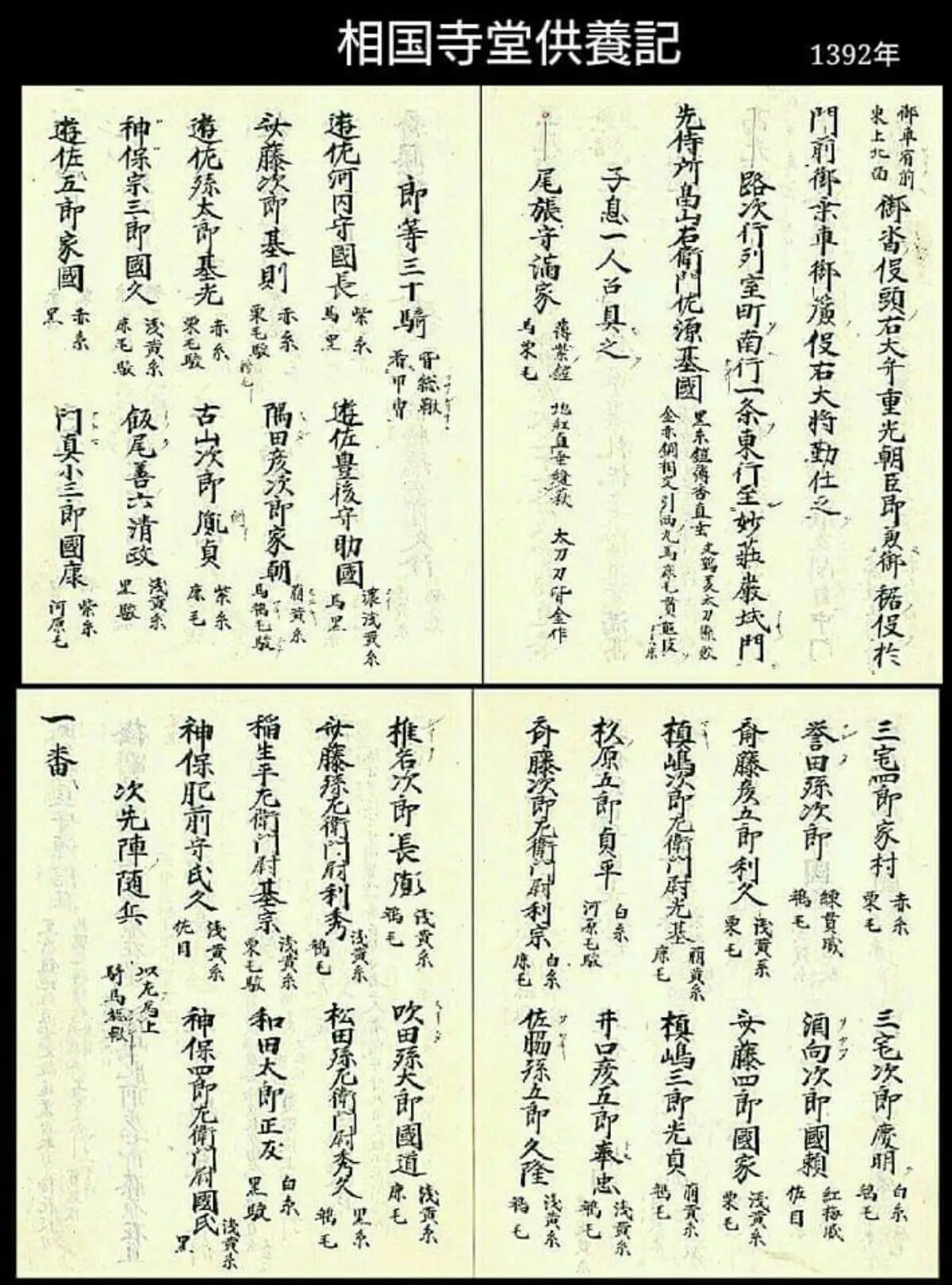

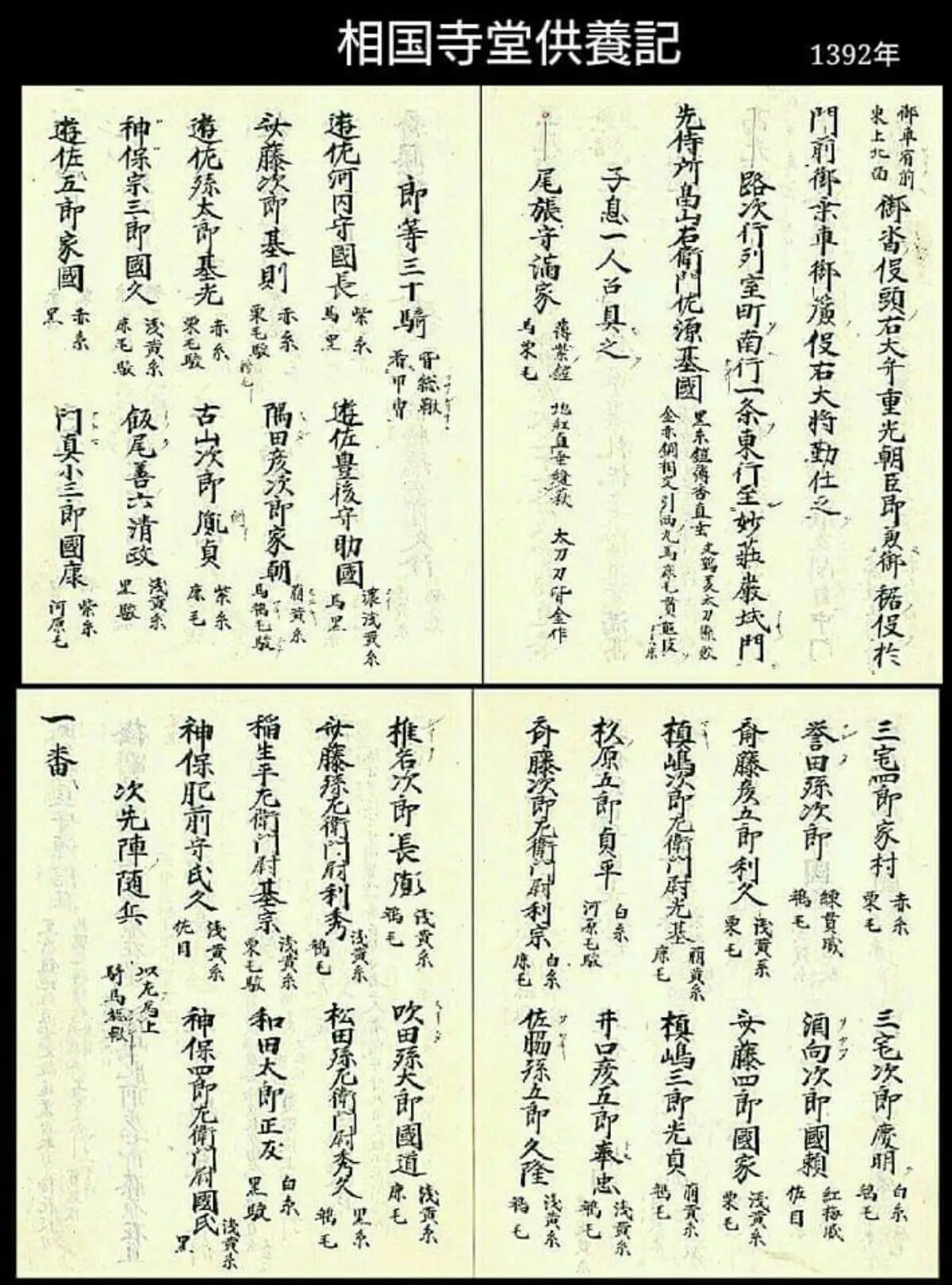

■「畠山持国」(応永5年生まれ)は、室町時代の守護大名で室町幕府管領、河内・紀伊・越中・山城守護に成る。足利氏一門の畠山氏出身で管領「畠山満家」の嫡男。「応仁の乱」で悪名を轟かせた「畠山義就」の父。「室町幕府第三代将軍足利義満(応永15年死去)」が「越中五位庄」を室の「業子 ナリコ」の追善の為に自らが創建した「相国寺」に寄進し、その後、その子「足利義持(応永7年将軍就任)」は「五位庄の半分」を足利家菩提寺「等持院」に寄進した。この時期にはその地域の統治は河内・紀伊・越中3ヶ国の守護「畠山満家」に預け置かれたと言う。(※「富山県史」)

🔴「満済准后日記」

「醍醐寺記録 満済准后日記」には、「将軍足利義持」が「畠山満家」の供奉で「鞍馬寺」へ参詣している。(※この時期の管領は細川満元)

【川人山鞍馬寺】が七堂伽藍を備えた大寺院となったのは、室町時代と云われ、「将軍足利義持」が「五位庄」の半分を足利家菩提寺の「臨済宗等持院」へ寄進した頃、「川人山鞍馬寺」が整備されたものと見られる。「川人山鞍馬寺」の仏前で、「臨済宗最勝寺」を創建した「亀阜和尚」が「赤丸村住藤原直家」の父の法要を営んだのは、この時期には赤丸村には、「臨済宗」の影響力が強かったものと見られる。又、「畠山家」では、代々、京都の「鞍馬寺」への信仰が強く、「興多聞鞍馬」と記載される事から畠山氏に依って「川人山鞍馬寺」が再興されたものと見られる。

■「名古屋大須観音」の古記録に、海に近い「浜総持寺」で営まれた法要の記録が在り、この記録を発見された射水市学芸員の松山氏は「この法要は【畠山満家】の三回忌法要で在った」事を指摘されている。この法要は室町幕府管領「畠山満家」の子供の「畠山持国」によって営まれたと見られ、「越中統治絵図」の「赤丸村浅井城」に「畠山持国」の表示が見られる。

この「浜総持寺」は、赤丸村に在った「総持寺」の事で、「室町幕府第三代将軍足利義満」が「五位庄」を「相国寺」に寄進した為に、「赤丸村を去る様に国主から指示された」(※赤丸浅井神社記録)と伝わり、この時に海岸近くの「六渡寺村」近くに動いたと見られ、現在、高岡市関町に在る「衆徳山総持寺」ではこの寺に祀る「国指定重要文化財木造千手観音像」の由緒について「六渡寺浜から上がった仏像で在る。」と説明しており、「総持寺」が高岡市へ移る前の一時期に、海岸近くに在ったとされる説明と合致する。

■「赤丸浅井神社」に伝承されている「總持寺由緒(池田与三吉氏談)」には以下の様に記されている。

【高岡市関町真言宗總持寺は、紀元千六百六十六年(1006年) 河内国より總院と云ふ雲水赤丸村に来り一宇を建立し次第に七堂伽藍を造営し観音寺と穪し観音像を安置せり 後小松天皇応永年間(九年頃《-1402年頃、足利義満の時代》と思はる)国主より轉居を命ぜられ止むなく檀徒市右衞門が関野に所有地四百石許ありし内四十石程を敷地として寄付して移轉したり。」 (※(皇)紀元千六百六十六年=一〇〇六年)】

■「室町幕府第三代将軍足利義満」が「越中五位庄」を「相国寺」に寄進した。

(※「相国考記」・「万山編年精要」)

■「金閣寺」は「室町幕府三代将軍足利義満」が創建した「舎利殿金閣」の事で、相国寺の塔頭寺院。

■「衆徳山総持寺」の「国指定重要文化財木造千手観音像」

■【畠山持国】

応永5年(1398年)に「畠山満家」の嫡男として生まれ、室町幕府第4代将軍「足利義持」から偏諱を受けて「持国」と名乗る。(※「国」は祖父・基国などが使用した畠山氏の通字)

父の畠山満家と共に室町幕府に出仕し、 第6代将軍「足利義教」(義持の弟、義円が還俗して将軍に成った)が永享5年(1433年)に亡くなると家督を相続して幕府の重臣と成った。永享4年(1432年)の大和永享の乱で大和へ出兵、享7年(1435年)に再度大和に出陣、大和宇智郡守護に任命された。三管四職家のうち、主に第3代将軍足利義満の時代に取り立てられたのは赤松氏、一色氏、畠山氏であったが、義満時代に有力な守護大名であった斯波氏や山名氏が弱体化すると、上の三家が将軍権力の障害となるように成り、第六代将軍「足利義教」は「畠山満家」が亡くなると「万人恐怖」と評される恐怖政治を敷き、特に上記赤松、一色、畠山の三氏について干渉を強めた。「足利義教」は赤松満祐の同族の赤松貞村を重用し、永享12年(1440年)には一色義貫・土岐持頼が殺害され、嘉吉元年(1441年)には義教の矛先は畠山氏に向けられて、持国が「結城合戦」の出陣を拒んだとして家督を弟の「畠山持永」に譲らされて隠居した。しかし、「畠山持国」以上に将軍「足利義教」の行動に恐怖を覚えた「播磨国守護職赤松満祐」が、この年6月に「将軍足利義教」を自宅の宴に招待して暗殺する事件「嘉吉の乱」が勃発した。「畠山持国」はただちに挙兵して「畠山持永」を討って家督を奪回した。室町幕府第7代将軍に足利義教の嫡子の「足利義勝」が幼年で就任し、播磨守護職の赤松氏が討伐されて滅亡した。

「畠山持之」が管領を辞任し、「畠山持国」が管領となる。同年、出家し徳本入道と名乗る。翌年に「赤松満祐」が擁立していた「足利義尊」を討ち、嘉吉3年(1443年)に「将軍足利義勝」が病死すると「足利義政」が第8代将軍就任に就任した。嘉吉4年(1444年)に嘉吉の乱平定の功労者だった「山名宗全」を懐柔するため、満祐の従弟の「赤松満政」が領有する播磨東三郡を山名宗全に与え、室町幕府政所で室町幕府累代の名家の「伊勢貞親」と「足利義政」の父子関係を結ばせたりして幕政に深く関わっている。

(※この「政所伊勢氏」とは越中利波郡・射水郡を統治した越中の「蜷川氏」も縁組を重ねており、「蜷川氏」が「足利義満」の母親の紀良子と縁続きで在った事から、「畠山持国」が「赤丸浅井城」を越中統治の為に居城にしたと見られる。)

■「赤松政則」の加賀半国の知行

赤松の残党は南朝の末裔、後南朝の皇子を騙して殺害し、南朝に持ち去られていた神爾を奪い、足利幕府に献上したと云う。その功績として幼少の赤松政則を城主として、石川県の羽咋郡と石川郡両郡を知行されたと云う。

又、この絵図の氷見郡には「畠山持国」の弟の「畠山持永」の記載が在る。

▼この系図には、「越中利波郡」は「遊佐氏」が統治したとされている。

【「遊佐氏」は摂関家庄園である出羽国飽海郡遊佐郷を本拠とし、庄官の奥州藤原氏の下で在地領主となった。

(※「利波郡五位庄」は、南北朝時代末期迄「吉岡庄」と呼ばれ、「後白河上皇」の庄園に成る前は「摂関家藤原頼長」の庄園で在り、奥州にも庄園を持ち、「出羽遊佐荘」、「屋代荘」、 「大曾根荘」、「陸奥本吉荘」、「高鞍荘」の五庄を奥州藤原氏が管理していた。遊佐氏はその奥州藤原氏の配下で在り、後に越中利波郡も統治した事に成る。)

その後、南北朝時代に畠山氏が奥州探題となって赴任すると、その傘下に入って重臣となり、一族はそれぞれ出羽国、河内国、能登国、越中国に分かれた。

河内国では、永徳2年(1382年)に畠山金吾家の畠山基国が南朝の楠木正儀追討を命じられ、河内国に入国すると遊佐長護が守護代に任じられた。その後、畠山金吾家が畠山政長(畠山尾州家)と畠山義就(畠山総州家)に別れて争うと、遊佐氏も遊佐長直と遊佐就家に別れて争った。明応2年(1493年)、畠山政長と遊佐長直が「明応の政変」により自害する。跡を継いだ遊佐順盛は畠山尚順に仕えたが、遊佐長教の代に畠山稙長に対して下克上を起こし、三好長慶と結んで畠山長経、畠山政国と当主を挿げ替え権勢を誇った。しかし、天文20年(1551年)、長教は刺客に暗殺された。長教の子・遊佐信教も畠山高政・畠山昭高兄弟に仕えたが、三好氏に通じて畠山昭高を暗殺し、結局、織田信長により天正2年(1574年)河内遊佐氏は滅亡した。

能登国では遊佐秀頼、遊佐続光が権力を握ったが、天正9年(1581年)に「織田信長」により処刑された。(Wikipedia)】

■「保元の乱」で「後白河上皇」に没収された「藤原頼長」の越中、能登、奥州の庄園。この時期には、「奥州諸国」と「越中吉岡庄」は同一の領主「藤原頼長」が統治していた。藤原氏である「加賀林一族」(富樫、石浦等の本家)も「摂関家藤原氏長者 左大臣 藤原頼長」の配下で在った。

■「畠山持国」(応永5年生まれ)は、室町時代の守護大名で室町幕府管領、河内・紀伊・越中・山城守護に成る。足利氏一門の畠山氏出身で管領「畠山満家」の嫡男。「応仁の乱」で悪名を轟かせた「畠山義就」の父。「室町幕府第三代将軍足利義満(応永15年死去)」が「越中五位庄」を室の「業子 ナリコ」の追善の為に自らが創建した「相国寺」に寄進し、その後、その子「足利義持(応永7年将軍就任)」は「五位庄の半分」を足利家菩提寺「等持院」に寄進した。この時期にはその地域の統治は河内・紀伊・越中3ヶ国の守護「畠山満家」に預け置かれたと言う。(※「富山県史」)

🔴「満済准后日記」

「醍醐寺記録 満済准后日記」には、「将軍足利義持」が「畠山満家」の供奉で「鞍馬寺」へ参詣している。(※この時期の管領は細川満元)

【川人山鞍馬寺】が七堂伽藍を備えた大寺院となったのは、室町時代と云われ、「将軍足利義持」が「五位庄」の半分を足利家菩提寺の「臨済宗等持院」へ寄進した頃、「川人山鞍馬寺」が整備されたものと見られる。「川人山鞍馬寺」の仏前で、「臨済宗最勝寺」を創建した「亀阜和尚」が「赤丸村住藤原直家」の父の法要を営んだのは、この時期には赤丸村には、「臨済宗」の影響力が強かったものと見られる。又、「畠山家」では、代々、京都の「鞍馬寺」への信仰が強く、「興多聞鞍馬」と記載される事から畠山氏に依って「川人山鞍馬寺」が再興されたものと見られる。

■「名古屋大須観音」の古記録に、海に近い「浜総持寺」で営まれた法要の記録が在り、この記録を発見された射水市学芸員の松山氏は「この法要は【畠山満家】の三回忌法要で在った」事を指摘されている。この法要は室町幕府管領「畠山満家」の子供の「畠山持国」によって営まれたと見られ、「越中統治絵図」の「赤丸村浅井城」に「畠山持国」の表示が見られる。

この「浜総持寺」は、赤丸村に在った「総持寺」の事で、「室町幕府第三代将軍足利義満」が「五位庄」を「相国寺」に寄進した為に、「赤丸村を去る様に国主から指示された」(※赤丸浅井神社記録)と伝わり、この時に海岸近くの「六渡寺村」近くに動いたと見られ、現在、高岡市関町に在る「衆徳山総持寺」ではこの寺に祀る「国指定重要文化財木造千手観音像」の由緒について「六渡寺浜から上がった仏像で在る。」と説明しており、「総持寺」が高岡市へ移る前の一時期に、海岸近くに在ったとされる説明と合致する。

■「赤丸浅井神社」に伝承されている「總持寺由緒(池田与三吉氏談)」には以下の様に記されている。

【高岡市関町真言宗總持寺は、紀元千六百六十六年(1006年) 河内国より總院と云ふ雲水赤丸村に来り一宇を建立し次第に七堂伽藍を造営し観音寺と穪し観音像を安置せり 後小松天皇応永年間(九年頃《-1402年頃、足利義満の時代》と思はる)国主より轉居を命ぜられ止むなく檀徒市右衞門が関野に所有地四百石許ありし内四十石程を敷地として寄付して移轉したり。」 (※(皇)紀元千六百六十六年=一〇〇六年)】

■「室町幕府第三代将軍足利義満」が「越中五位庄」を「相国寺」に寄進した。

(※「相国考記」・「万山編年精要」)

■「金閣寺」は「室町幕府三代将軍足利義満」が創建した「舎利殿金閣」の事で、相国寺の塔頭寺院。

■「衆徳山総持寺」の「国指定重要文化財木造千手観音像」

■【畠山持国】

応永5年(1398年)に「畠山満家」の嫡男として生まれ、室町幕府第4代将軍「足利義持」から偏諱を受けて「持国」と名乗る。(※「国」は祖父・基国などが使用した畠山氏の通字)

父の畠山満家と共に室町幕府に出仕し、 第6代将軍「足利義教」(義持の弟、義円が還俗して将軍に成った)が永享5年(1433年)に亡くなると家督を相続して幕府の重臣と成った。永享4年(1432年)の大和永享の乱で大和へ出兵、享7年(1435年)に再度大和に出陣、大和宇智郡守護に任命された。三管四職家のうち、主に第3代将軍足利義満の時代に取り立てられたのは赤松氏、一色氏、畠山氏であったが、義満時代に有力な守護大名であった斯波氏や山名氏が弱体化すると、上の三家が将軍権力の障害となるように成り、第六代将軍「足利義教」は「畠山満家」が亡くなると「万人恐怖」と評される恐怖政治を敷き、特に上記赤松、一色、畠山の三氏について干渉を強めた。「足利義教」は赤松満祐の同族の赤松貞村を重用し、永享12年(1440年)には一色義貫・土岐持頼が殺害され、嘉吉元年(1441年)には義教の矛先は畠山氏に向けられて、持国が「結城合戦」の出陣を拒んだとして家督を弟の「畠山持永」に譲らされて隠居した。しかし、「畠山持国」以上に将軍「足利義教」の行動に恐怖を覚えた「播磨国守護職赤松満祐」が、この年6月に「将軍足利義教」を自宅の宴に招待して暗殺する事件「嘉吉の乱」が勃発した。「畠山持国」はただちに挙兵して「畠山持永」を討って家督を奪回した。室町幕府第7代将軍に足利義教の嫡子の「足利義勝」が幼年で就任し、播磨守護職の赤松氏が討伐されて滅亡した。

「畠山持之」が管領を辞任し、「畠山持国」が管領となる。同年、出家し徳本入道と名乗る。翌年に「赤松満祐」が擁立していた「足利義尊」を討ち、嘉吉3年(1443年)に「将軍足利義勝」が病死すると「足利義政」が第8代将軍就任に就任した。嘉吉4年(1444年)に嘉吉の乱平定の功労者だった「山名宗全」を懐柔するため、満祐の従弟の「赤松満政」が領有する播磨東三郡を山名宗全に与え、室町幕府政所で室町幕府累代の名家の「伊勢貞親」と「足利義政」の父子関係を結ばせたりして幕政に深く関わっている。

(※この「政所伊勢氏」とは越中利波郡・射水郡を統治した越中の「蜷川氏」も縁組を重ねており、「蜷川氏」が「足利義満」の母親の紀良子と縁続きで在った事から、「畠山持国」が「赤丸浅井城」を越中統治の為に居城にしたと見られる。)

■「赤松政則」の加賀半国の知行

赤松の残党は南朝の末裔、後南朝の皇子を騙して殺害し、南朝に持ち去られていた神爾を奪い、足利幕府に献上したと云う。その功績として幼少の赤松政則を城主として、石川県の羽咋郡と石川郡両郡を知行されたと云う。