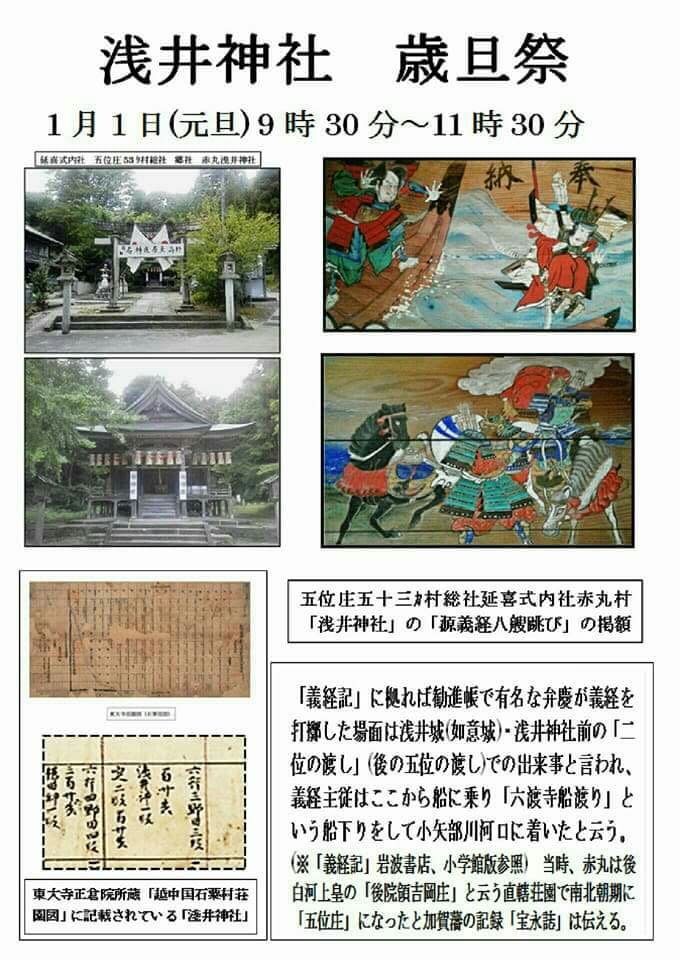

●富山県の赤丸村に伝わる「二人の二宮」!!

「越中吉岡庄」(南北朝末期から五位庄。赤丸村の浅井神社、浅井城を中心として栄えた。)には

①「元正天皇二宮 」

②「後醍醐天皇二宮」 の「二人の二宮」伝承が在る。

②の「後醍醐天皇二宮」は後醍醐天皇の第八皇子の「宗良親王」の事で、南北朝時代の興国三年に後醍醐天皇の庄園の越中吉岡庄に入られ、越中石黒氏の居城の赤丸浅井城に入られたとされる。(※宗良親王は後醍醐天皇の皇子全体では八男になるが、正室で在った同じ母親から見れば次男に当たる。)

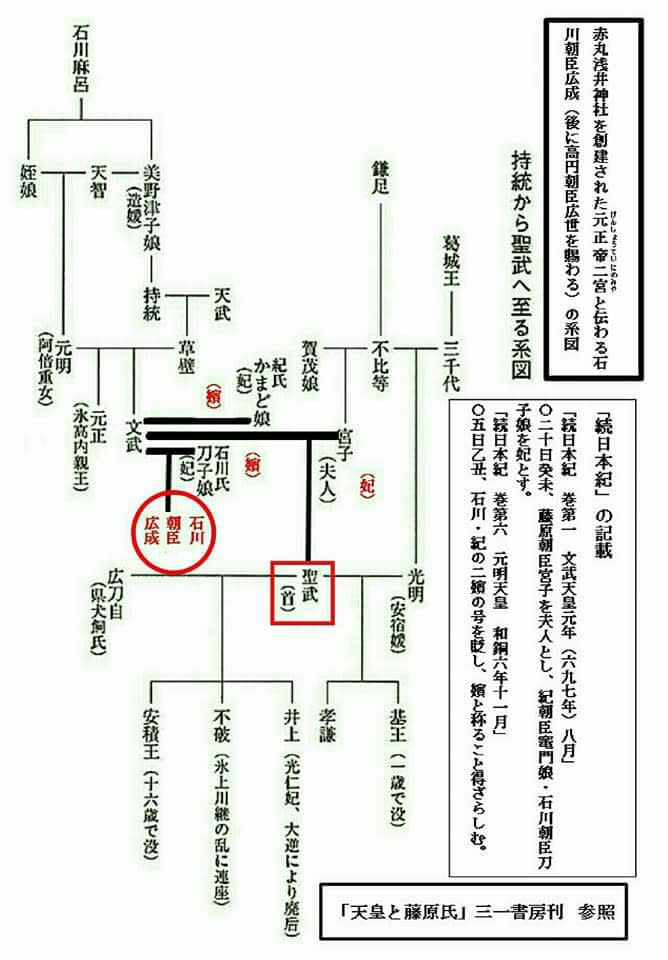

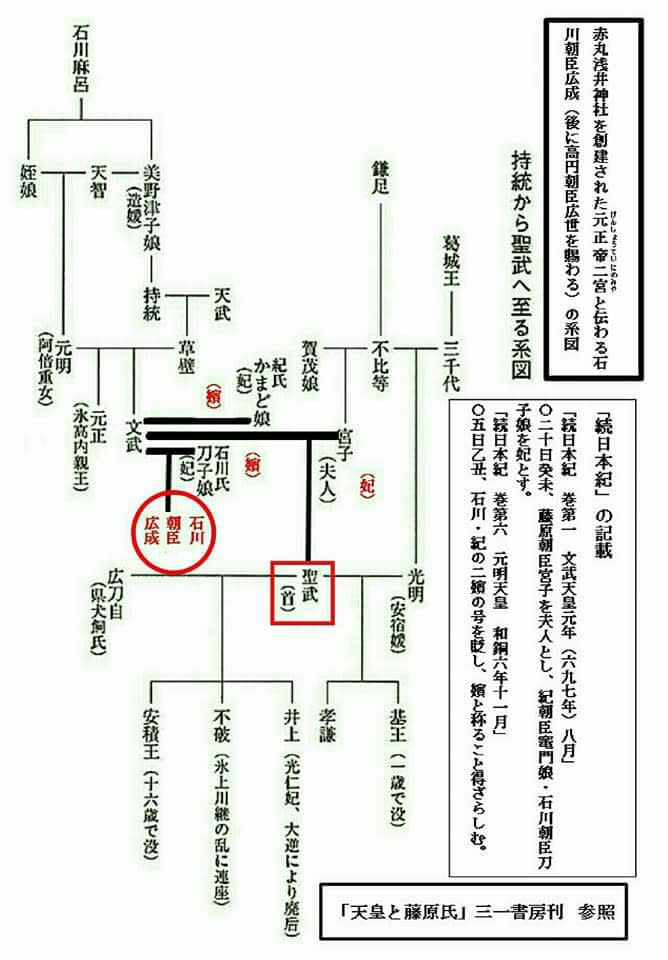

①の「二宮」は文武天皇の「嬪 ビン」の「石川刀自郎女」(※「続日本紀」)の皇子だったが、藤原不比等は「文武天皇の妃の宮子」(※藤原不比等の娘)の皇子の「首皇子」(※後の聖武天皇)を天皇にする為に、「石川刀自郎女」が不貞を働いたとの陰謀を巡らして朝廷からの追放を企んだとされる。この事件は歴史的には「藤原不比等の貶黜 ヘンチュツ 事件」と言われ、「続日本紀」に記載される事件だ。この事件でこの母子は朝廷から追放されて臣下として扱われた。

「文武天皇」が早逝された時に「首皇子」が幼かった為に、当初は祖母の「元明天皇」が「母親代わり」になられたが、その後、「元明天皇の娘で文武天皇の姉→首皇子の伯母」の「元正天皇」が親代わりになられた。「元正天皇」は終生、独身で在った為に加賀藩の歴史家の「富田景周」は「三州誌」で浅井神社縁起の「元正天皇二宮」と言う事はあり得ないと記載した。

しかし、「元正天皇」は勅令を出して「全ての天皇の子は親王とする」と命じられて、「石川刀自郎女」の子を「親王」として「石川朝臣広成」と賜姓し、「内舎人」と言う下級官僚に任じて恭仁京に派遣されており、この時の歌が「万葉集」に掲載される。

その後、「石川朝臣広成」は「高円朝臣広世」と賜姓されて終生、官僚として過ごしたとされる。

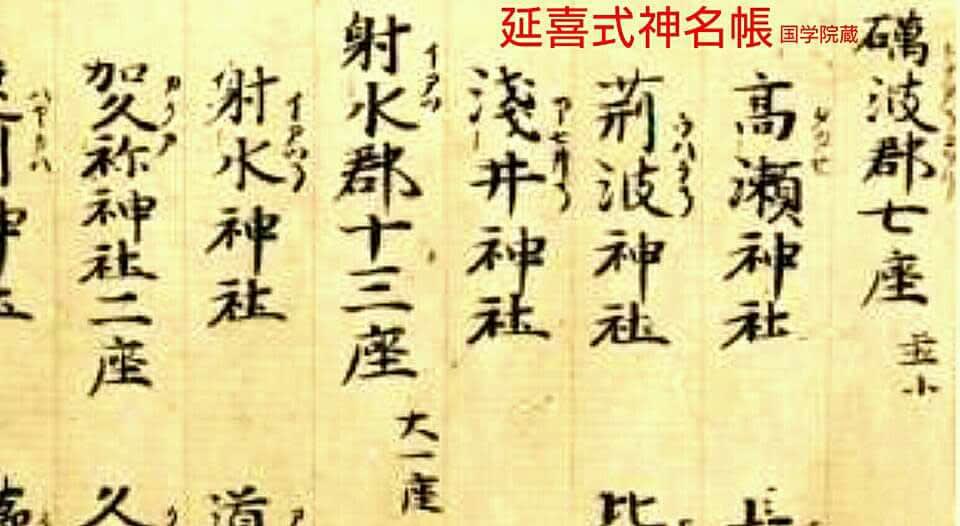

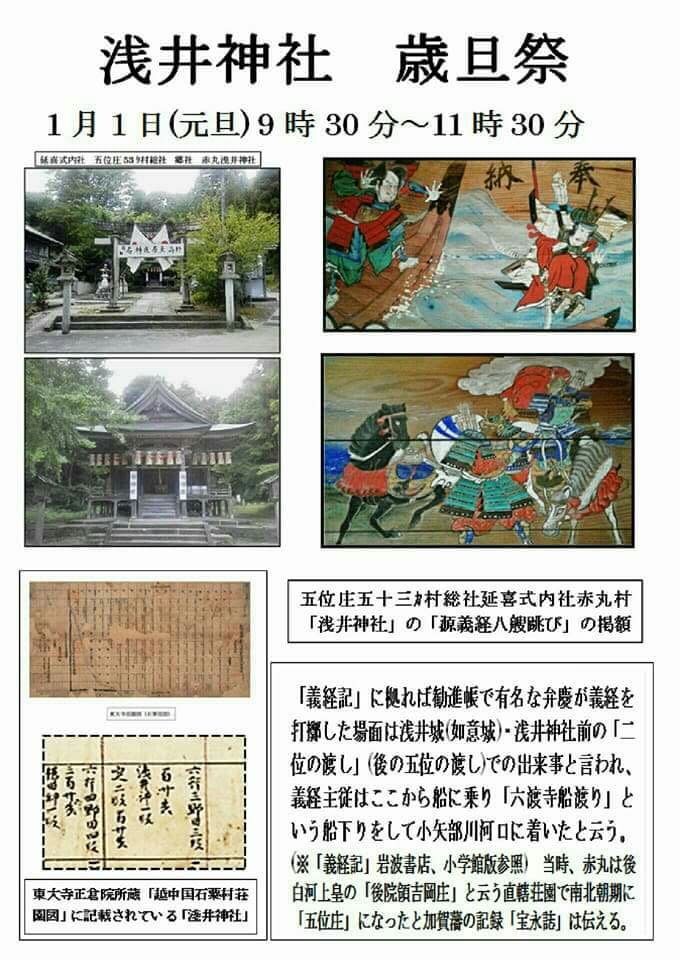

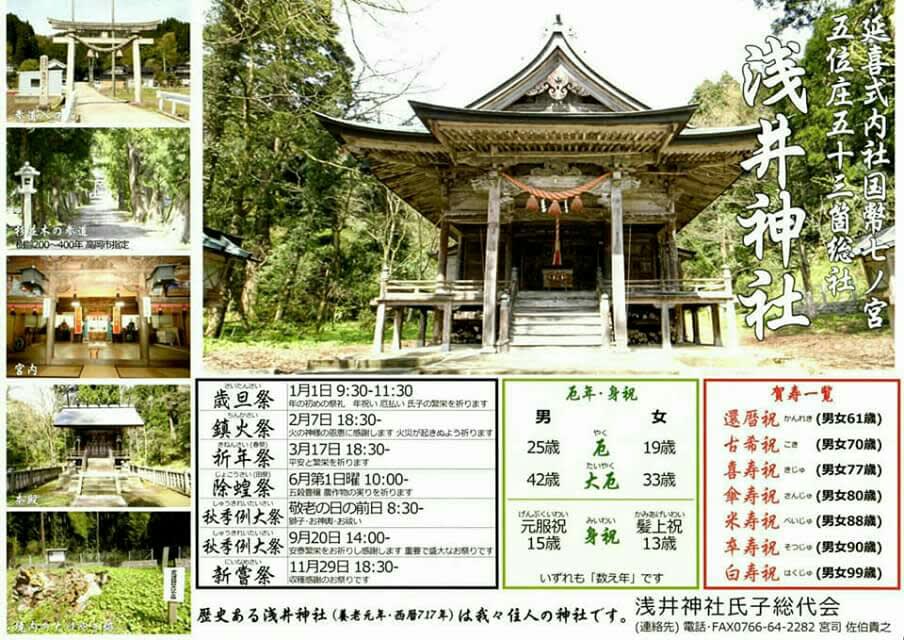

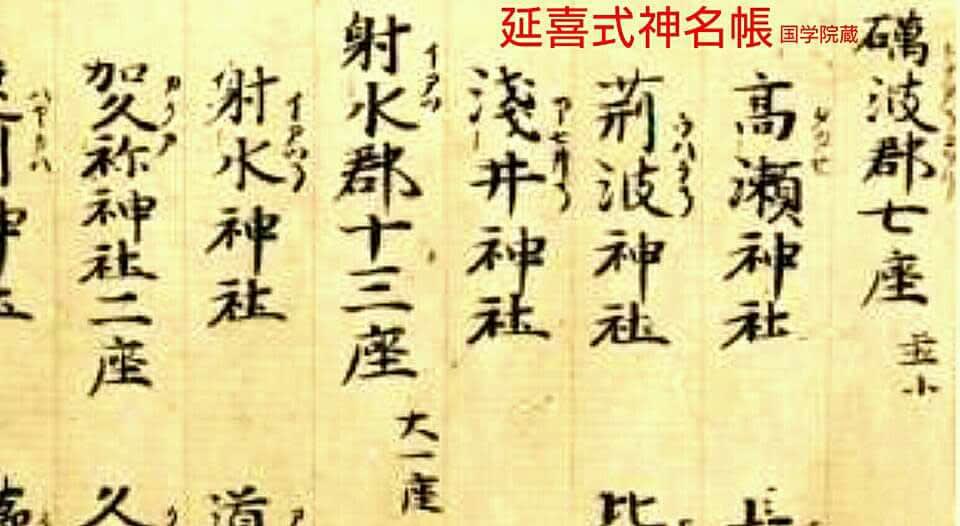

■「延喜式内社赤丸浅井神社」はこの「元正天皇二宮=石川朝臣広成」の創建と伝えられ、その祭神は皇室八神の内の最高神で大伴氏の氏神でも在る「正一位 高皇産霊神 タカミウブスナノカミ」を祀り、建物の各所には皇室の「菊紋」が彫り込まれている。

又、「赤丸浅井神社」の神域には神官を勤めた「川人一族」と「石川一族」の墓だけが残されており、「石川家」の古い墓標には皇室の「菊紋」が彫り込まれている。

(※聖武天皇が創建された東大寺の庄園の「石粟庄」[※砺波市]には「浅井神一段」として浅井神社に神田一段が寄進された事が記されている。)

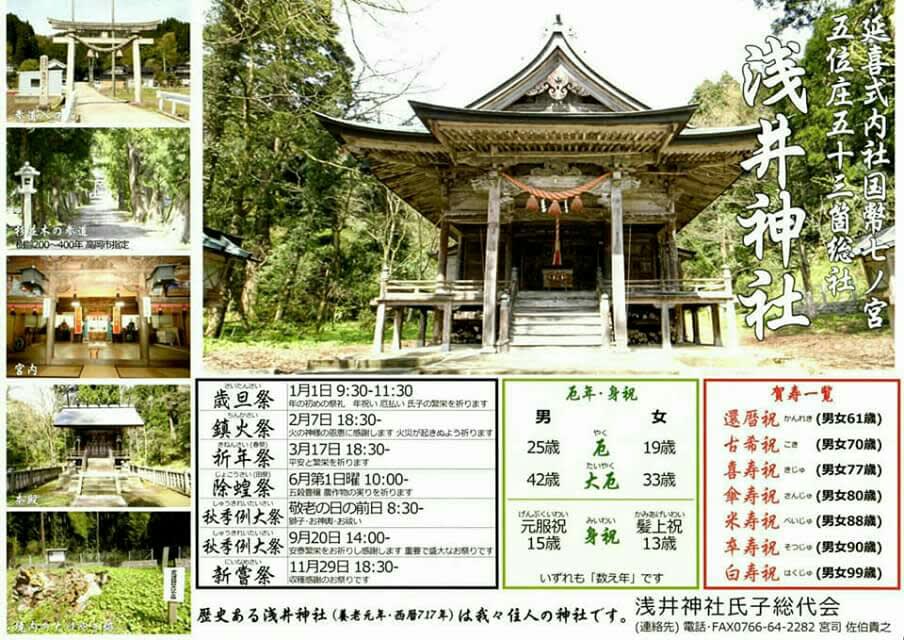

■「源義経の奥州下り」の物語の「義経記」には、赤丸浅井神社の前の「二位の渡し」から舟に乗って、「如意の渡し」と言う舟下りルートで小矢部川河口の「六渡寺の渡し」迄下った事が記され、「二位の渡し」で舟に乗ろうとした時に疑われた義経を弁慶が扇子で打擲した事件は、後に「勧進帳」の打擲場面として取り上げられた。

「越中吉岡庄」(南北朝末期から五位庄。赤丸村の浅井神社、浅井城を中心として栄えた。)には

①「元正天皇二宮 」

②「後醍醐天皇二宮」 の「二人の二宮」伝承が在る。

②の「後醍醐天皇二宮」は後醍醐天皇の第八皇子の「宗良親王」の事で、南北朝時代の興国三年に後醍醐天皇の庄園の越中吉岡庄に入られ、越中石黒氏の居城の赤丸浅井城に入られたとされる。(※宗良親王は後醍醐天皇の皇子全体では八男になるが、正室で在った同じ母親から見れば次男に当たる。)

①の「二宮」は文武天皇の「嬪 ビン」の「石川刀自郎女」(※「続日本紀」)の皇子だったが、藤原不比等は「文武天皇の妃の宮子」(※藤原不比等の娘)の皇子の「首皇子」(※後の聖武天皇)を天皇にする為に、「石川刀自郎女」が不貞を働いたとの陰謀を巡らして朝廷からの追放を企んだとされる。この事件は歴史的には「藤原不比等の貶黜 ヘンチュツ 事件」と言われ、「続日本紀」に記載される事件だ。この事件でこの母子は朝廷から追放されて臣下として扱われた。

「文武天皇」が早逝された時に「首皇子」が幼かった為に、当初は祖母の「元明天皇」が「母親代わり」になられたが、その後、「元明天皇の娘で文武天皇の姉→首皇子の伯母」の「元正天皇」が親代わりになられた。「元正天皇」は終生、独身で在った為に加賀藩の歴史家の「富田景周」は「三州誌」で浅井神社縁起の「元正天皇二宮」と言う事はあり得ないと記載した。

しかし、「元正天皇」は勅令を出して「全ての天皇の子は親王とする」と命じられて、「石川刀自郎女」の子を「親王」として「石川朝臣広成」と賜姓し、「内舎人」と言う下級官僚に任じて恭仁京に派遣されており、この時の歌が「万葉集」に掲載される。

その後、「石川朝臣広成」は「高円朝臣広世」と賜姓されて終生、官僚として過ごしたとされる。

■「延喜式内社赤丸浅井神社」はこの「元正天皇二宮=石川朝臣広成」の創建と伝えられ、その祭神は皇室八神の内の最高神で大伴氏の氏神でも在る「正一位 高皇産霊神 タカミウブスナノカミ」を祀り、建物の各所には皇室の「菊紋」が彫り込まれている。

又、「赤丸浅井神社」の神域には神官を勤めた「川人一族」と「石川一族」の墓だけが残されており、「石川家」の古い墓標には皇室の「菊紋」が彫り込まれている。

(※聖武天皇が創建された東大寺の庄園の「石粟庄」[※砺波市]には「浅井神一段」として浅井神社に神田一段が寄進された事が記されている。)

■「源義経の奥州下り」の物語の「義経記」には、赤丸浅井神社の前の「二位の渡し」から舟に乗って、「如意の渡し」と言う舟下りルートで小矢部川河口の「六渡寺の渡し」迄下った事が記され、「二位の渡し」で舟に乗ろうとした時に疑われた義経を弁慶が扇子で打擲した事件は、後に「勧進帳」の打擲場面として取り上げられた。