■【明治維新】の時に製作された南北朝時代の【後醍醐天皇】と【明治維新の精神を伝える賛】

■福井市内の「橋本左内公園」

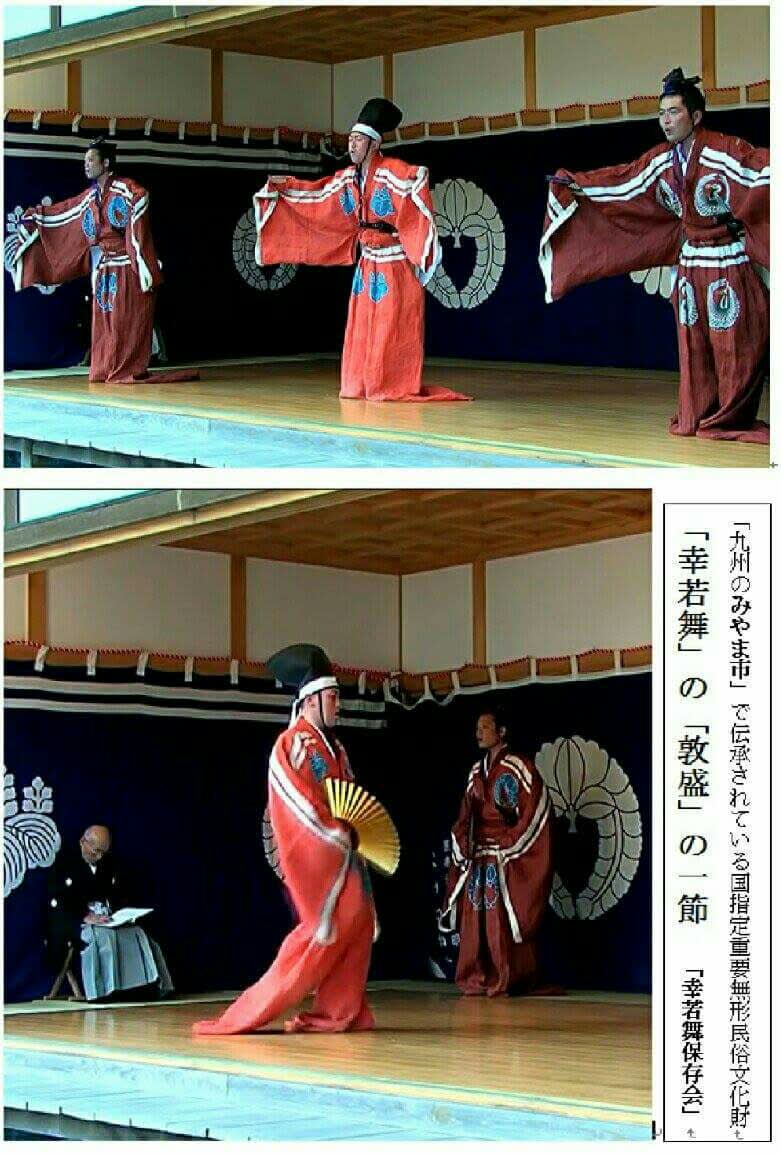

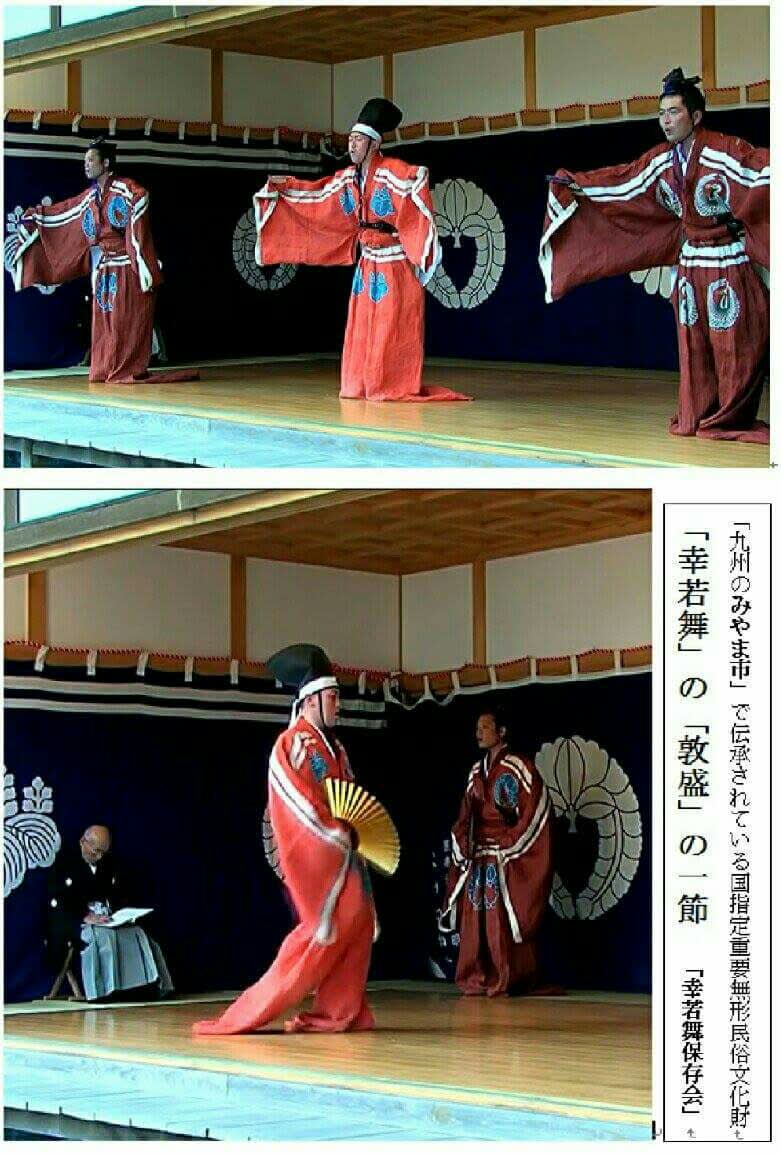

■【桃井直詮】(幸若丸)《※桃井直常の孫》が考案した「幸若舞」(九州、みやま市)→発祥は「福井県朝日町」

・越中の「五位庄の戦い」(※「花営三代記」群書類従)で敗れた南朝の武将「桃井直常」の三男は「五位庄舞谷村」に【西大寺】を設立して、明治維新迄、「幸若丸」が編み出した「幸若舞」を伝える「舞々人」が住んだと云う。この「西大寺」は現在、高岡市木町に動いている。

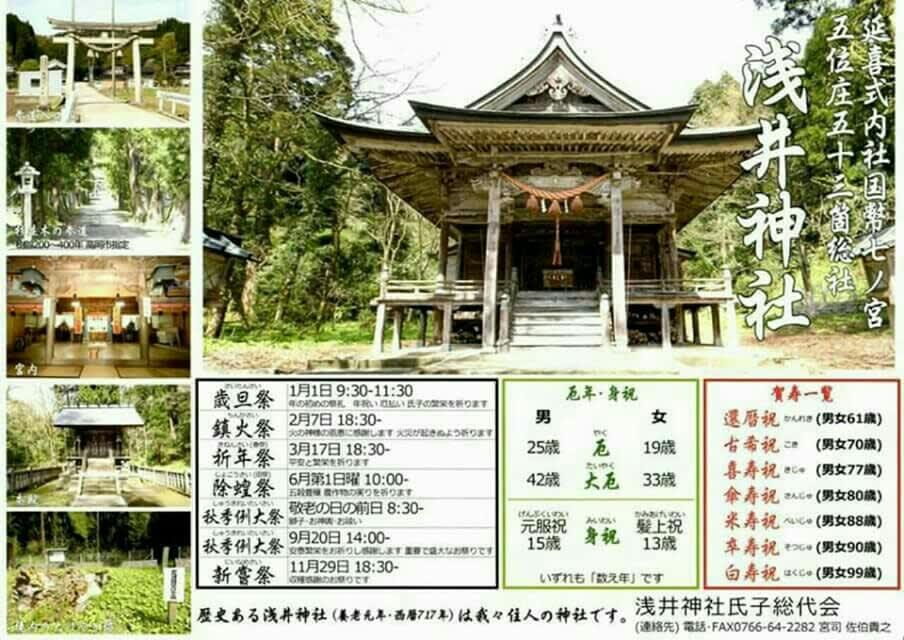

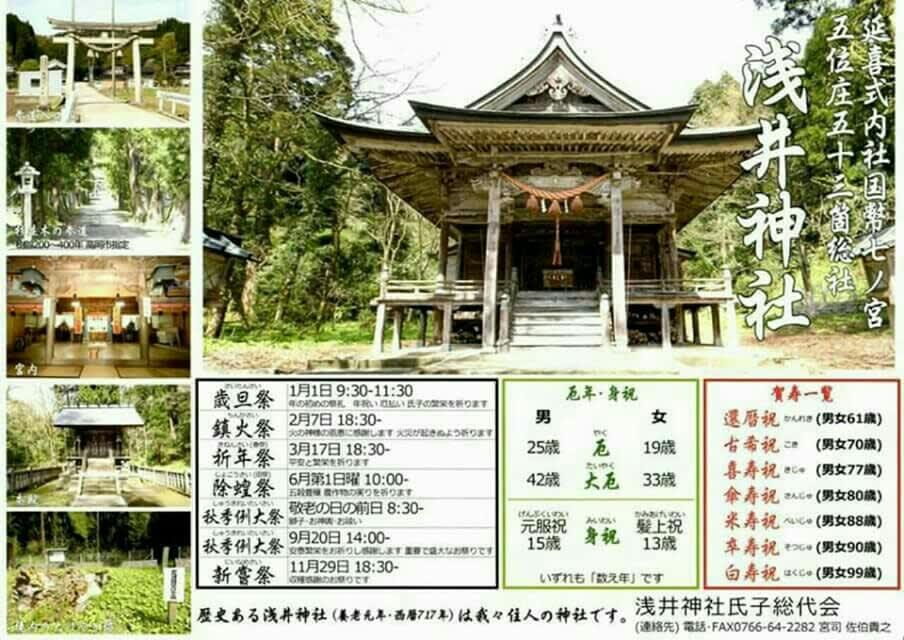

・富山県高岡市福岡町赤丸村の「赤丸浅井神社」・「赤丸浅井城」を中心として繁栄した庄園「越中吉岡庄」は、南北朝時代迄、【後醍醐天皇】の庄園で在った。(※南北朝時代末期に「吉岡庄」は「五位庄」に改名されたと云う。⇒加賀藩記録【宝永誌】・「東寺百合文書」)

■「橋本氏」は諸流が有り、清和源氏支流橋本氏(山城国)、宇多源氏支流橋本氏(紀伊国)、藤原師尹(フジワラモロタダ)流橋本氏(陸奥国)、藤原氏支流橋本氏(紀伊国)、橘氏流橋本氏(和泉国)、桓武平氏相馬流橋本氏(下総国)等の系統がある。

この中でも清和源氏は桓武平氏等と並び、代々源氏の棟梁が征夷大将軍を拝したと云われ、時の権力者は平氏、源氏系が武家政権を担ってきた。頼朝系の源氏は足利氏に繋がり、次いで源氏の新田氏系の世良田氏の後衛と名乗る徳川幕府に繋がっている。一方、平清盛の流れは福井県織田町の剣神社神官の養子になり、「織田」と名乗り、足利一族の斯波氏の守護代となって、全国制覇を目前にその棟梁の織田信長は家臣の明智光秀に討たれた。徳川家康はその時迄は藤原氏を名乗ったが、この時に南朝の忠臣新田義貞の一族の「世良田氏」が先祖と言い始めた。織田信長が足利将軍を追放する迄、源頼朝以来の源氏将軍の系統が続いた。途中で政権を簒奪しようとした北条氏や畠山氏、織田氏等の秩父平氏は常に源氏の背後で政権を窺っていた。従って、「藤原氏」を名乗っていた徳川氏も何としても征夷大将軍と名乗る為には「源氏棟梁」の血筋が必要となった。

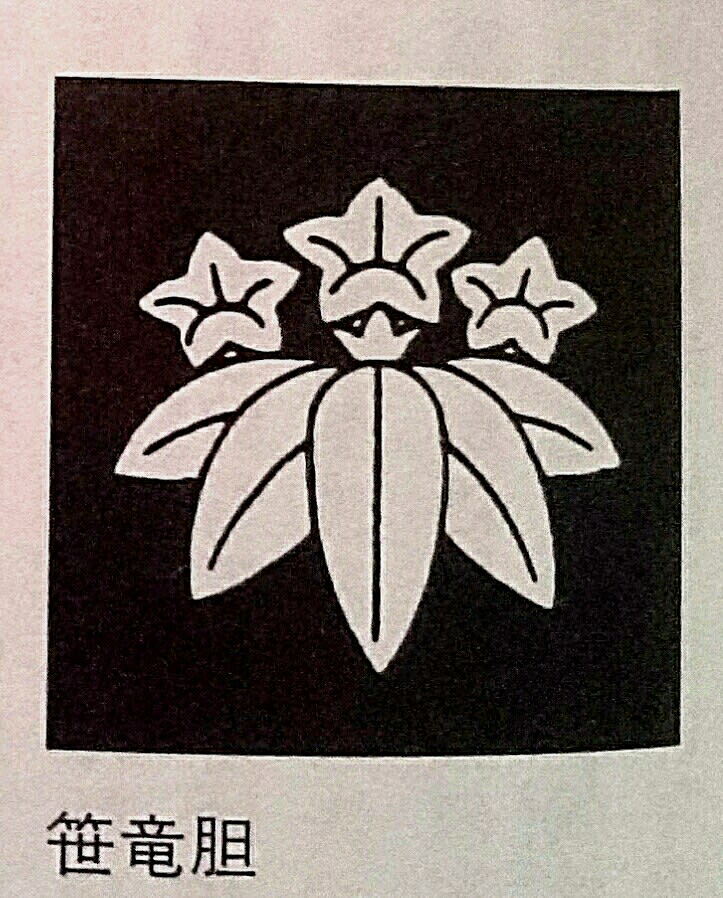

清和源氏系橋本氏は源氏の祖の「八幡太郎義家」を祖とし、源義家→義国→義康(足利氏祖)→義兼→義胤(足利四郎、桃井近江守)→頼氏(桃井三郎)→胤氏(三郎二郎)→貞頼(幸若直頼、桃井六郎)→直常(播磨、駿河守、刑部大輔) →直和→直詮(幸若丸、従五位下、越前に住す)→安政→●→●→●→●→長氏(桃井荘左衛門)→桃井長徳(橋本春安)→●→●→●→●→●→綱紀(橋本左内) と続き、その子綱維の子の綱規には嗣子が無く断絶した。橋本左内は世に云う「安政の大獄」で捕らえられて小塚原で斬首されたが、その弟の綱常が家業を継ぎ、後に明治維新後は子爵に列せられたと云う。清和源氏は代表的には、「菊花」、「立沢瀉タチオモダカ紋」、「追沢瀉サワオモダカ紋」、「十六葉菊紋」を使用したが、源頼朝、義経等は「笹竜胆ササリンドウ紋」を用い、村上源氏の赤松氏等も「笹竜胆紋」を使用している。越中五位庄に陣を構えた桃井直常は「雁金紋」を使用して、その子は「丸に頭合わせ雁金紋」を使用して、赤丸村舞谷に西大寺を開いた直常の三男は「丸に頭合わせ三つ雁金紋」を使用し、四男、五男、六男が開いた寺はそれぞれ、雁金の数が四羽、五羽、六羽になっていると云う。因に、この西大寺の住職は「桃井」を名乗り、その後、高岡市佐野を経て現在は高岡市木町に移って「光釜山西大寺」として存続している。/strong>

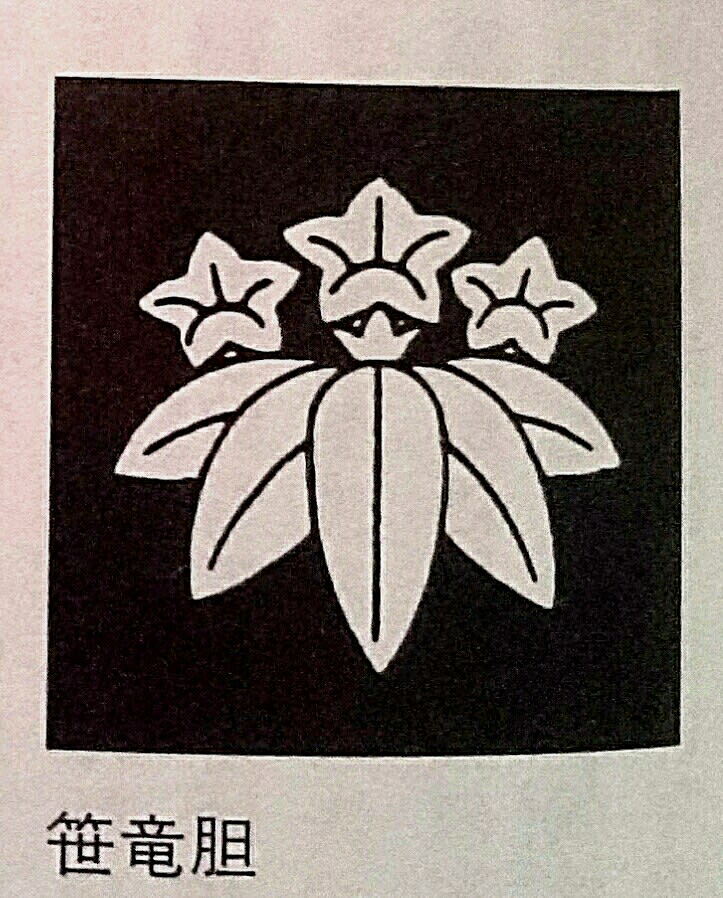

代表的な源氏の「笹竜胆紋」

「立沢瀉紋」

桃井氏、柴田氏、斯波氏が使用した「雁金紋」・「結び雁金紋」等

■福井市内の「橋本左内公園」

■【桃井直詮】(幸若丸)《※桃井直常の孫》が考案した「幸若舞」(九州、みやま市)→発祥は「福井県朝日町」

・越中の「五位庄の戦い」(※「花営三代記」群書類従)で敗れた南朝の武将「桃井直常」の三男は「五位庄舞谷村」に【西大寺】を設立して、明治維新迄、「幸若丸」が編み出した「幸若舞」を伝える「舞々人」が住んだと云う。この「西大寺」は現在、高岡市木町に動いている。

・富山県高岡市福岡町赤丸村の「赤丸浅井神社」・「赤丸浅井城」を中心として繁栄した庄園「越中吉岡庄」は、南北朝時代迄、【後醍醐天皇】の庄園で在った。(※南北朝時代末期に「吉岡庄」は「五位庄」に改名されたと云う。⇒加賀藩記録【宝永誌】・「東寺百合文書」)

■「橋本氏」は諸流が有り、清和源氏支流橋本氏(山城国)、宇多源氏支流橋本氏(紀伊国)、藤原師尹(フジワラモロタダ)流橋本氏(陸奥国)、藤原氏支流橋本氏(紀伊国)、橘氏流橋本氏(和泉国)、桓武平氏相馬流橋本氏(下総国)等の系統がある。

この中でも清和源氏は桓武平氏等と並び、代々源氏の棟梁が征夷大将軍を拝したと云われ、時の権力者は平氏、源氏系が武家政権を担ってきた。頼朝系の源氏は足利氏に繋がり、次いで源氏の新田氏系の世良田氏の後衛と名乗る徳川幕府に繋がっている。一方、平清盛の流れは福井県織田町の剣神社神官の養子になり、「織田」と名乗り、足利一族の斯波氏の守護代となって、全国制覇を目前にその棟梁の織田信長は家臣の明智光秀に討たれた。徳川家康はその時迄は藤原氏を名乗ったが、この時に南朝の忠臣新田義貞の一族の「世良田氏」が先祖と言い始めた。織田信長が足利将軍を追放する迄、源頼朝以来の源氏将軍の系統が続いた。途中で政権を簒奪しようとした北条氏や畠山氏、織田氏等の秩父平氏は常に源氏の背後で政権を窺っていた。従って、「藤原氏」を名乗っていた徳川氏も何としても征夷大将軍と名乗る為には「源氏棟梁」の血筋が必要となった。

清和源氏系橋本氏は源氏の祖の「八幡太郎義家」を祖とし、源義家→義国→義康(足利氏祖)→義兼→義胤(足利四郎、桃井近江守)→頼氏(桃井三郎)→胤氏(三郎二郎)→貞頼(幸若直頼、桃井六郎)→直常(播磨、駿河守、刑部大輔) →直和→直詮(幸若丸、従五位下、越前に住す)→安政→●→●→●→●→長氏(桃井荘左衛門)→桃井長徳(橋本春安)→●→●→●→●→●→綱紀(橋本左内) と続き、その子綱維の子の綱規には嗣子が無く断絶した。橋本左内は世に云う「安政の大獄」で捕らえられて小塚原で斬首されたが、その弟の綱常が家業を継ぎ、後に明治維新後は子爵に列せられたと云う。清和源氏は代表的には、「菊花」、「立沢瀉タチオモダカ紋」、「追沢瀉サワオモダカ紋」、「十六葉菊紋」を使用したが、源頼朝、義経等は「笹竜胆ササリンドウ紋」を用い、村上源氏の赤松氏等も「笹竜胆紋」を使用している。越中五位庄に陣を構えた桃井直常は「雁金紋」を使用して、その子は「丸に頭合わせ雁金紋」を使用して、赤丸村舞谷に西大寺を開いた直常の三男は「丸に頭合わせ三つ雁金紋」を使用し、四男、五男、六男が開いた寺はそれぞれ、雁金の数が四羽、五羽、六羽になっていると云う。因に、この西大寺の住職は「桃井」を名乗り、その後、高岡市佐野を経て現在は高岡市木町に移って「光釜山西大寺」として存続している。/strong>

代表的な源氏の「笹竜胆紋」

「立沢瀉紋」

桃井氏、柴田氏、斯波氏が使用した「雁金紋」・「結び雁金紋」等