長いロスタイム、か。意味深でうまいなあ。ピッチに戻りたいが許さない現実の切なさの表現にぐっときた。

「何かが/スッと魂を擦った」(風)

たしかに、詩篇はそういうふうに書かれている。詩は何かに触発されて生まれるものだが、〈何か〉を単に記すのでなく、何かとの間にある魂の境域を言葉にすることが詩の本領といえる。昔日と現在の情景、日常に出会った人や風景への感応、内面に流れるものを、時に静かに、時に高揚して歌うようにある。

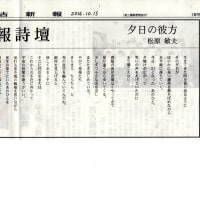

魂を擦るものに体験の記憶がある。たとえば幼年期の戦世、ヤンバルへの母との死の逃避行、斬り込みに向かう中学生、蛆の湧いた日本兵の死の匂いや反基地デモに参加して金網の向こうに石を投げたら、「帰れ!」とビールビンを投げてきた基地の街の女たちと遭遇した遠い日の情景。この詩人の体験からくる想いは反忘却の記憶として現在の生を刺激する。叙情や故意の比喩表現を使用せず、苦い体験を喚起して平易な表現のなかに緊張した生の情景を紡ぎ出している。いまの沖縄の状況に「わじわじ」し、血躍る若年の想起、長いロスタイムを噛みしめる日々の中でなお「石、投げたい」とつぶやく詩境に失われた声を求め、自我の再生を意志する姿がある。

「あんな時代」「そんな瞬間」と書いた作品が多いが、甘いノスタルジーはない。混沌と激動の時代に向き合うようにして、切ない希望を求めながら詩作を持続してきたのだ。状況の悲惨と怒りと悲しみの思念を持続し、反戦や演劇の活動しながら沖縄戦後詩の宿命と不幸を長く体現してきた詩人の内面と生の現在の情景を描いた作品に胸を打たれる。

「もう長いこと/黙って座っている/きれぎれに浮かぶ/錆びない声を聞いている/去った人/逝った人/消えた人/見失った人/その、声色(略)そっちからぼくが見えるか/それとも/もう忘れてしまったか/こんな奴」(冷たく走るもの)

係わった人を歌う生の光景。情感が脈打ち、哀愁がしみ出て美しい。ページをめくると、こんな詩句に出会った。また街に出たくなった。

「青年のように夜の街を歩いた」(あっちこっち)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます