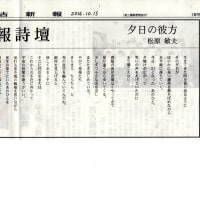

伊良波さんの詩は初期の詩集『眩暈』、『嘔吐』といった実存的内面的なものから仏教的な観念、民俗的な事象で書いたものまで幅広い。この多彩多産な営為は、詩にかける精神が旺盛ということだ。

「私は詩に目覚めて以来/詩学の徒として/詩そのものを生命の糧としながら/私自身の遺伝子の船を漕いでいる」(遺伝子の旅)

詩への信頼と情熱、その結実となる詩集の輩出(18册)、そして今度の「遺伝子」を意識した詩作の登場。

伊良波さんには、自然(島)、神、人が関係しあって遍在しているという見方があって、それを生まれ島の池間島で暮らしながら出会う身近なものから発見する詩作がある。島に生きる小さき生命を悠久へと時空化させ、惨憺たることも受容して広大無辺にもっていく。

「きみはどこからあらわれて/いずこへ立ち去ろうとしているか/きみは遺伝子の/悠久の流 れの小さき通過点として/ここに息づき/いのちの実証を生きて在る」(悠久の流れ)

遺伝子の観念が強く出るのは父親との確執があったからであろう。認知症を患った、九十歳過ぎの父親の生の無惨と死を描いた詩篇がある。息子を敵対視し「留守中にパソコン破壊」「自転車パンク」させ「九十歳の妻に性行為をせまる」父親を

「このヒトは一体全体何者だ/怒り狂って収拾がつかない/初めて逢う生き物だ/ヒトの男が 豹変して/別の生き物に入れ替わったのだ」(認知症の衝撃)

と歌う。父親というのは母親と比べて詩にならない。息子にとって父というのは権威的存在なので、感情が愛より憎が強く、直情的な反応で言葉が閉じてしまったりするからである。その父が詩になるのは、老いるとか病いになって弱くなったときとか、死を迎えたときである。リアルに描いた老父の姿は身につまされる。

父の最期に際して、「わが親父よさらば/貴殿はこの俺のあこがれの人だった」(さらばでござる)と父なるものの存在を全的許容するのは伊良波さんらしい。遺伝子嫌いの私は、わが父をこんなふうに歌ったことがない。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます