沖縄、ウクライナ、ガザ、台湾有事、他、等々。時代に敏感であるべき現代詩は、世界の流動やそれぞれの生をどう感受して、いかなる言語表現を創造しているか。

今年は詩集の発行は少ない印象。山之口貘賞が2年おきになって募集がないからか。入手出来たものに触れることにする。どちらも年輪重ねた書き手だ。

伊良波盛男『魂』。

「あらたな世界が構築される。/詩の女神の誘惑から逃れられないのだ。/先祖の使者のように想われる。/文学の才能は先祖と母ゆずりにちがいない。/知る限りの先祖に、医者や音楽家や文学者が存在したのだ。」(「詩の女神」)

伊良波は島への帰還を「原点回帰」と呼び、自伝詩が多くなった。出自や生活や経歴を素材に書く。源泉を置くのは産土の池間島と血への遡行である。血の系統は縦に母や先祖を、横に現存在をおいて、詩意識と交差したトポスを詠う。かつてロートレアモンに影響された青年の詩想はとっくに棄却された。若年の己や島の情景や母や祖母や先祖や別れた妻の詩は詩的共同の自然から生まれたものだ。自伝的すぎて故意の諧謔詩もある。

十一年ぶりの新城兵一『フィヌクトミャーク』。言語の蜂起性と疾走感が織り込まれ、語法を変える腐心にアウラを感じた。状況的現実への内なる視線を、想像力を駆使して非合法的な自己扇動的な言葉に転換する。言葉を荒々しく響かせ不穏性を導き出し、動的な雄叫びを投入する。

「俺のなかの流亡窮民よ。ただちに集結せよ。/深夜の処刑広場に 孤独な公園に。/ゴミ捨て場のような湿った寝床に。/腐敗した自己権力の畸形種が散乱する書斎に。/オレのみじめな「ないげんご」の救急車。走れ メロン! 怒りで みのるメロン。」(走れ メロン)

国家の暴力に怒り辺野古や反対集会に参加するも、その運動の在り様や状況と対峙して生成したのは詩的発動の反撃性を帯びた批評詩だ。反撃と批評は民草の実存に連帯する。状況的存在の解体から再帰して新たな言語を創造する情念にうなったが、一方、個の生の現在と存在の底に多彩に把握する感性が宿る、とは、不肖もんの感想。

与那覇恵子『沖縄の空』。沖縄の状況は大変なのにテレビは芸能ニュースや生ゴミ便利グッズ番組で、日本は楽しくやっているらしいので腹立ってテレビを消す。その行為を「抵抗」と書く「抵抗の朝」を読んで、失笑してしまった。抵抗、抗い、という言葉がモード化して、テレビを消す行為が日本に抵抗するという滑稽さに呆然となった。

若い書き手のスタンザをふたつ。

「掘り起こされた私の骸は/乳房や子宮が溶けようと/骨の描く裸体が曲線を描く/母性の棲み処など/掘り起こされた日までに/粉々に朽ちてしまえ」(藍原知音「遺伝する生と」、第17回琉大びぶりお文学賞佳作)

伊良波と真逆に、この若い書き手には遺伝(血)への反逆と母性を対立させ、未来を奪還しようとする意志がある。この苦悩する情感は言葉を渇望する。

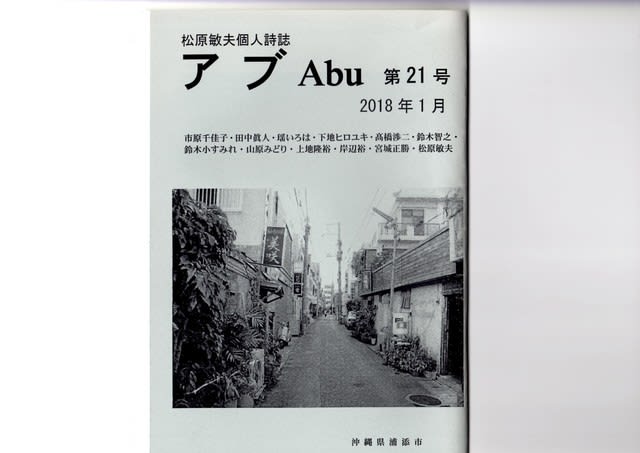

「言葉は/心を裏切り/怠惰と結託して/謀反を企てるので/意味を生き直すために/肉体労働に出かけた」(野原誠喜「港の倉庫にて」、「アブ」30号)

野原の詩には言語と魂振りを共振させた味がある。詩と小説のあわいで前衛喩法を創造したらいい。

川満信一、安里英子、星雅彦が旅立った。レクイエムが深く沁みてくる。

「訴え続けているのは 人間の声ではない/原初の虚を孕む 御嶽の暗がりの容貌だ/退路を断たれた思想が呻いている」(川満信一「神話の錆」、連載詩・言語破れて国興るか9、現代詩手帖2024年7月号)

川満は『現代詩手帖』に連載詩を発表していたが、この回が最後になった。共生と仏教観念と異場の思想に裏打ちされた川満詩の源泉が島の土着にあるとすれば、御嶽も神話も視えざる彼方のクニへ越境する詩として読める。川満は詩人思想家、思想詩人だった。

詩誌。

アブ、霓、投壜通信、あんやんばまん、とぅもーる、万河、あすら、だるまおこぜ、全面詩歌句、縄、南溟が号を重ねた。