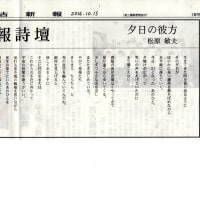

また沖縄詩壇は書き手を失った。先月、石川為丸さんが亡くなったのである。「パーマネントプレス」という小冊子を出して、詩作しながら沖縄詩壇への批評的眼をもっているひとだった。私と同世代。早世がなんとも残念だ。この時評を担当している3年足らずの間、沖縄詩壇はばたばたと書き手を失っている。為丸さんを加えると、もう6名の方が彼岸へいった。

『脈』82号。今号は松本輝夫『谷川雁 永久工作者の言霊』の発行を契機に「特集谷川雁 永久工作者の言霊」をやっている。この本は雁の、いわゆる沈黙の15年(ラボ時代)とその後に焦点をあて雁の思想を追っている。特集では新城兵一、田中眞人、松原を除いて、会社(ラボ)の経営者となった雁となんらかの関わりをもった、あるいは、松本と関係のあるひとの論考がある。

興味深いのは、松本の「谷川雁と沖縄―沖縄=「南と北」論の起爆力」である。1983年に沖縄にきた谷川雁が沖縄タイムスに寄稿した「からまつ林からの挨拶」をもとに雁の思想に言及している

「沖縄は精神の次元でどの国家にも帰属していない。国家に帰属しないことの純粋さゆえに、沖縄は沖縄である」(からまつ林―)の引用からはじまって、雁は「日琉同祖論」や「沖縄祖型論」を斥けていたとする。沖縄は「北の南」ではなく「南の北」であるから、北よりも南に友達を捜した方がいいという雁独特の沖縄への提言なども紹介している。たしかに雁のそれは詩人的発想から発した刺激的な文章だった。

沖縄を経済成長主義に巻き込まれていない場所と位置づけ、次のように書いている箇所がある。

「経済はふるわなくても三線とカチャーシー、泡盛と島唄と琉舞、さらには陶芸、漆器、紅型等の織物、そして「おもろさうし」や琉歌等の多様な文化・芸能(雁のいう「芸術」)を頼りに生きることの喜びと手応えを見出すことを怠らなかった沖縄人のありよう。それらは全て沖縄ならではの海や森、陽光とともに育まれたものであり、かつ独特の共同性(結い)を基盤としていたはずだ。さらには御嶽を大事に守ってきた独特の宗教心と霊的感応力。換言すれば「南の北」的諸力の結晶にほかならない。そして、これさえあれば、「ここに酒あり」と胸を張ることが可能となる道を指し示してくれてもいるだろう」

この文章をどう読めばいいのか。資本主義下の負の現在にある〈現沖縄〉から脱化しようとあがいている現実がある。沖縄人は経済成長主義の対極で貧しい経済の生を文化力で克服しているというが買い被りではないか。酒や芸能に頼って生きられたらいいなと日頃私も思う。経済と精神文化。どちらも豊かになりたいのは決まっている。沖縄の現実は経済主義にもみくちゃにされ、経済とリンクした諸相を受容し、すさまじい島の変貌を繰り返している。それに、沖縄は「どの国家にも帰属していない」というが、れっきとした封建国家=琉球王国だったことを忘れるわけにはいかない。

『あすら』38号。詩作品をはじめ誌面が多彩になって充実している。新城の「動く標的と転位する射撃手」(北川透評論集への論考)、佐々木薫の「八重洋一郎『木洩陽日食』を読む。」は著作へのクロスが熱く語られ頷くところが多かった。

『万河』12号。翁長志保子の「うみ には においも かんしょくも おとも あなたのしらない たくさんが あるのです」は、こうはじまる。

「わたしの泳ぐうみは 無色透明 無味乾燥 キミも 君も きミも きみも キみも 同じ/に みえる/楽しい 幸せ 辛い 悲しい 哀しい/全て テンプレートで」

「うみ」というのは、社会の比喩で、「きみ」「ぼく」「わたし」が「テンプレート」のような同じ恰好にあり、つまらないと揶揄する。「テンプレートの僕は/傷ついた痕に 僕 を求めるのだけれども/その傷が/どうしてそこに在るのか/どうしてこんなにも狂しいのか/どうしてつくられたのか/どうして と 問うことを忘れてしまった」と畳みかけるように声をあげる。個性的でありたい自己と世界との違和感がでている。この自意識は創造へとつながるものだ。しかし誰もテンプレートのようにみえて、実は個別の生にあり、それぞれの陰翳を持っている。そこは気づくべきであろう。

赤嶺盛勝個人誌『間隙』38号。島の生、自然、日常、生活、存在の揺れを素材に、情景を切り取って比喩によらない苦い味を醸した自作品を多く発表している。

「断崖に立ったと思え/青と青との交叉するあたりは/しはぶきで遠い島々の歴史/をほのぼのとさせているが/点と線を結ぶ言葉は/人々を孤立させ 遠い昔の夢を/挫かせるのに充分であった/島の歴史は苦しみに満ちているが/人々は「ヒ、ヒ、ヒ」と笑いながら/古老らの話す談笑に/あやかりたいものだと思い/春草のおかげで/肥えていった奴は誰だ、俺じゃない」(立つ)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます