前回2の14では、チェビシェフの素数定理(恒等式)とマンゴルド関数を使って素数定理を証明しました。出来れば要Clickです。

ロシアのチェビシェフ(1821-1894)とドイツのリーマン(1826−1866)がゼータ関数で繋がってたという事実は、意外と知られてはいない。

”2の11”(Click)でも書いたが、チェビシェフの論文(前者)とリーマンの論文(後者)のタイトルが異常なまでに似通ってるのだ。

「与えられた限界より小さい素数の全体を決定する関数について」(1848)と「与えられた数より小さな素数の個数について」(1859)。

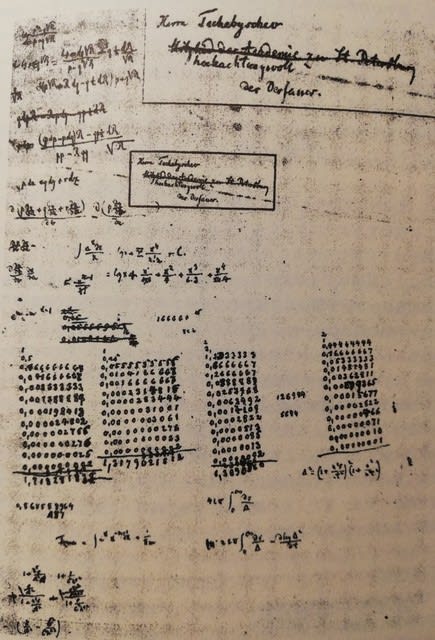

因みに、リーマンはこの論文の抜き刷りを歳の近いチェビシェフに送ろうとしてた可能性が高いとされる。というのも、チェビシェフの為にラテン文字を練習してたからだ(写真)。

写真は、リーマンが論文に用意してた手稿の1枚で、チェビシェフの仕事に既に気付いてた事を示してるという。

事実、5歳年上のチェビシェフはリーマンに先立ち、1737年のオイラーの発見(オイラー積)がそうであった様に、実数sに対しゼータ関数ζ(s)を用いていた。

ここで、チェビシェフの素数の研究に関する偉業をわかり易く簡潔に説明する。

今まで何度でも述べたが、チェビシェフは漸近法則(解析的考察)より僅かに弱い形、つまり初等的な考察で、x→∞の時のπ(x)/(x/log x)の極限が存在すれば、その極限は1に等しくなければならない事を証明した。

また、無条件で全てxに対し、この比{π(x)/(x/log x)}が±10%より小さい事も証明した。このチェビシェフの論文は”素数定理”を証明してはいないが、”任意の整数n≥2に対し、nと2nの間に素数が存在する”という「ベルトランの仮説(1845)」を証明するには十分過ぎた。故に今では、この仮説は「ベルトラン=チェビシェフの定理」と呼ばれます。

オイラーか?ガウスか?ルジャンドルか?

元々、素数定理の起源はオイラーの”1/2+1/3+1/5+1/7+•••=Σ1/p=log(log∞)”(1737)から来てる。

この式はオイラー積”∏ₚ(1/(1−1/pˢ))=Σₙ1/nˢ”から記述できるが(”2の5”Click参照)、厳密な証明はメルテンスの第2の定理”Σ1/p=log(logx)+α+O(1/logx)”でなされた(1874)。

但し、一部にはオイラーが1737年に発見した式を使い、素数密度(~1/logx)を予想したとあるが。その考察の証拠は見つかってはいない。事実、log(logx)=∫(1,logx)du/u=∫(e,x)dv/vlogvと変形できる事から、素数密度~1/logvと大まかに推測できるとあるが、オイラーの方法では不十分だとされる。

一方、ガウス(1777−1855)は1849年に書いた手紙の中で、”x以下の素数の密度が1/logx”と記してる。これはガウスが14歳(1792)の頃の事だとされる。

彼がその頃に公表した素数の表(素数の個数〜∫du/logu)は、その近似の正確さを物語っていた。

因みにガウスは、∫du/loguの意味するものを正確には述べてはいない。オイラーの式を扱う事なく、この近似の解析も与えてはいない。つまり、経験的観察によるものに過ぎなかった。

後に、D•N•レーマーが、π(x)~∫(2、x)dt/logtで与えた素数の個数(1909)とを比較すれば、ガウスの計算は正しかったとされる。

故に、素数定理(素数が自然数の中にどの割合で分布してるのかという整数論)は、ガウスが初めて発見したという事になる。

一方、ルジャンドル(仏、1752-1833)もまた、自らが出版した「数論」(1798)の中で、”ある大きさ未満の素数の個数に関する経験的公式”として、ガウスの主張と同じ様に、素数の密度=1/logxとした。

そして、その密度公式”1/(Alogx+B)”の証明を試みた。

1808年には、A=1、B=lim(x,∞)B(x)=1.08366•••と予想したが、これは正しくはなく、以下でも述べるが、40年後にチェビシェフが、B=lim(x,∞)B(x)=1を証明する。

しかし、このルジャンドルの公式はアーベルやディリクレやチェビシェフらに受け継がれ、特にチェビシェフは、π(x)(素数個数関数)の近似関数である対数積分Li(x)=∫(2、x)dt/logtを考えついたとされる。

その後、素数定理の”意味のある”最初の結果が、チェビシェフによりもたらされた。

チェビシェフの第一の論文

チェビシェフの素数分布における業績は、僅か40p足らずの2つの論文からなる。

先ず第一の論文(1848)は、π(x)~∫(2、x)dx/logx(=Li(x))の研究であり、これは実数s(s→1)に対し、ζ’(s)−1/(s−1)の解析に基づいてる。

チェビシェフは、π(x)~x/(logx−A)にて、最良値Aが存在すれば、A=1を証明した。

まず彼は、以下の様にx/(logx−A)の近似を求めた。

x/(logx−A)=(x/logx)(1/(1−A/logx))=

=(x/logx)(1+A/logx+(A/logx)²+(A/logx)³+•••)

=x/logx+Ax/(logx)²+O((1/logx)³)、

故に、x/(logx−A)~x/logx+Ax/(logx)²ー①

一方、対数積分Li(x)を一度部分積分展開すると、Li(x)=Li(2)+∫(2、x)dt/logt

=Li(2)+x/logx−2/log2+∫(2、x)dt/(logt)²

=x/logx+定数+∫(2、x)dt/(logt)²、

最後の項を更に部分積分展開し、

=x/logx+定数+x/(logx)²−2/(log2)²+2∫(2、x)dt/(logt)³=x/logx+x/(logx)²+O((x/logx)³)

故に、Li(x)~x/logx+x/(logx)²と近似できる。これと①とを比べると、A=1が最良値である事が判る。

これは一般には、π(x)~x/logx+x/(logx)²+2x/(logx)³+•••+(n−1)!x/(logx)ⁿ~Li(x)の形の近似であり、対数積分Li(x)の部分積分を繰り返す事で得られる。

以上より、n=1の時は素数定理”π(x)〜x/logx”であり、n=2の時はA=1というチェビシェフの最良値を示す。

但し、A=1である為には、π(x)~Li(x)で十分であったが。素数定理はA=1の証明には十分ではなかった。つまり、π(x)~Li(x)のより強い誤差の評価が必要だったのだ。

これは後に、ド•ラ•バレ•プーサン(仏 1869-1935)のπ(x)~Li(x)の誤差の評価(1896)により得られ、A=1がπ(x)~x/(logx−A)の最良値である事を証明した。

つまり、チェビシェフの第一の論文の基本は、π(x)の近似とゼータと極(s=1)との関係を含む。これはリーマンとプーサンにより完全に調べられていて、以降の素数定理の主流となります。

チェビシェフの第二の論文

一方、第ニの論文(1850)は、これこそが素数定理の初等的考察です。つまり、これにはフーリエ変換も複素関数も使われてはいない。

そのアイデアは、階段関数T(x)とスターリングの近似O(ランダウ)を使う(”2の13の1”Click参照)。

この第二の論文で、チェビシェフは2つの重要な結果を導いたんです。

1つは、π(x)~Li(x)=∫(2、x)dt/logtの近似における相対誤差がx→∞の時、11%より小さい事を証明した。つまり、0.89<π(x)/Li(x)<1.11という不等式です。

これは、”2の11”で紹介したチェビシェフの第2の結果の、”π(N)はN/logNから±10%以上離れる事はない”でしたね。

更に、π(x)~x/(logx−A)は、π(x)~Li(x)の近似よりも精度が低い事も証明しました。

もう一つは条件付きだが、lim[x→∞](π(x)/Li(x))の極限が存在するならばそれは1である事も証明した。

これも同じく”2の11”で紹介した第1の結果である、”ある定数Cに対し、π(N)~CN/logNならば、Cは1でなければならない”だ。

チェビシェフはその後、π(x)~Li(x)の近似における相対誤差がx→∞の時11%ではなく、0に近づく事を証明しようとした。

その後、素数定理の証明は困難を極め、10年後のリーマンの研究(1859)が大きな転機となり、チェビシェフと同じ初等的なやり方で証明したのは、その90年後(セルバーグ&エルデシュ、1949)である。

チェビシェフとリーマンの蜜な繋り

この素数定理の近似におけるチェビシェフの仕事(1850)は、リーマンの論文(1859)以前にフランスでは出版されてたが、リーマンは自らの論文の中では、チェビシェフの事は具体的には言及してはいない。

しかし、リーマンの師匠のディリクレは、チェビシェフの研究を知っていた。つまり、リーマンにチェビシェフの事を知らせていたと言われてる。

事実、リーマンの未公刊の論文にはチェビシェフの式の幾つかが含まれ、チェビシェフの仕事を研究してた事を示してる。

それに、チェビシェフが用いた階段関数を、リーマンが1859年の論文で使ったかもしれないという事実が、チェビシェフとリーマンの蜜な繫がりを呈示する(”2の11”Click参照)。

しかし、リーマンの1859年の論文の真の貢献は、その結果ではなく、その過程と方法にある。詳しくは、次回で述べる予定です。

つまり、リーマンがもたらしたπ(x)に関する最も重要な結果は、それを無限級数の和に表し、その主要項がLi(x)=∫(2、x)dt/logtであるとした事だ。

因みに、リーマンはこの論文の中で自明な素数公式として、π(x)=Li(x)+O(Li(xᶿ))を導いた。そして、このθ=1/2こそが有名なリーマン予想なのだが、この予想は未だ未解決である。

但し、この素数公式に関し、リーマンの証明は不十分だった。π(x)に関する無限級数が収束するのか?主要項Li(x)が大きなxに対し優越してるのか?さえ欠けていた。

一方で、このリーマンの方法には、ゼータを複素関数として扱い、その零点を研究し、フーリエ反転やメビウス反転、π(x)に関する無限級数の明示公式など重要な論点が含まれていた。これに関しても次回で書く予定です。

そして、これら全てが現代数学の重要な発展へと繋がっていく。

リーマンの謎は、現代数学の希望だ

このリーマンの論文が発表された以後の30年間は、メルテンス(1874)を除いては、この領域の実質的な進展はなかった。

つまり、リーマンのアイデアを消化するのに、アインシュタイン級の天才を以てしても、それだけの時間が掛かったと言える。

それから10年と経たない内に、先述したアダマール、マンゴルド、プーサンらが、リーマンのπ(x)に関する主要公式”π(x)=Li(x)+O(Li(xᶿ))”や素数定理”π(x)~Li(x)”を、関連する幾つかの定理と共に証明する事に成功した。

これらの証明において、リーマンのアイデアは非常に重要なもので、それ以来、ディリクレが創出し、リーマンが確立し拡張した解析数論は大きく進展していく。

因みに、素数定理に触発された解析数論の始まりは、ペーター•グスタフ•ディリクレ(1805-1859)が自身の算術級数定理の最初の証明を与えたが故に、ディリクレの”L関数”を導入した時であると言われている。

一方でリーマンの論文は、皮肉にもリーマン予想への言及なしに、完結してしまった。

この論文の中で、リーマンはζ(s)の複素零点の実部が1/2に等しくなる事は自明に近いと考えてたが。それが成り立つ事の証明は出来なかった。

この主張こそが”リーマン予想”なのだが。この予想が成り立つ事は”大変もっとも”であると考えられてるが、未だにその証明はなされてはいない。しかしリーマンは、素数定理が複素解析とゼータ関数から導けると見抜いていた。

複素解析という現実離れした分野は今では電磁気や量子力学で大きな意味を持つ。つまり、数学者が空想上で考えた事が後に物理学を通じ、現実世界と一致したのだ。

但し、複素解析の初期の研究が素数の謎と密接に繫がってたというのも、とても奇妙な縁ではあるが。

故に、リーマン予想はいろんな意味で、世界中の最高の数学者達の興味を惹き続けている。

このリーマン予想の解決こそが、現代数学が更なる高みへと到達する為の、新たな手法への光をもたらすものなのだ。

ただチェビシェフの、π(x)〜∫(2、x)dx/logx=Li(x)の研究がゼータ解析に基づくというのは、多分、ディリクレが、解析的数論(素数論)の近似関数において、初めて対数積分Li(x)を考えついた事からだと思うんです。

それにチェビシェフも、ベルリン⇔レニングラードのアカデミー繋がりで、ディリクレのこの研究は知ってたでしょうし、流石のディリクレもチェビシェフには警戒し、リーマンに知らせたと思うんです。

勿論、リーマンにとってチェビシェフの素数の解析的考察は想定内だったと思いますが。多分、リーマンはそれ以上の事を既にやり遂げようとしてたんではないでしょうか。

素数定理においては二人共に日の目を見ることはありませんが。リーマンの素数定理がかなりタイトなものなら、チェビシェフの素数定理は少し緩いものだったんですかね。

何だか予想するだけでゾクゾクしてきます。

リーマンの謎がチェビシェフの謎につながるという、転んだサンの洞察は多分当たってると思います。

何だかヴァンダインの超ムズい推理小説を読んでるみたいです〜(@_@)

リーマンの師匠であるガウスが発見した素数定理を、一番弟子のディリクレが引き継ぎ、チェビシェフとリーマンが大きく飛躍させた。その後、プーサンとセルバーグが完璧な証明を与えた。という事でいいでしょうか。

Hooちゃんが言ってたように、ムズい推理小説みたいで、読む人が読めば面白いんでしょうねぇ〜(・o・)

対数積分という近似関数をディリクレが考えついたであろうという事は有名な話ですが。チェビシェフがその近似関数を使って、素数の謎を探ろうとしたとすれば、ピタリと説明が出来ますね。

それと、オイラーが素数密度に関わってたかどうかは、私もそれなりに調べたんですが、どうも飛躍があるみたいです。でも対数logで、全てが繋がってる所を見ると単なる偶然ではないようにも思えます。但し、素数の謎の起源になった事は確かですか。

貴重なアドバイスとても助かります。

ディリクレのオイラー研究も有名ですが、チェビシェフも負けてませんね。リーマンとチェビシェフは当時ライバル関係にあったかもですが、と同時に貴重な友人でもあったかもです。

リーマンが生きた前後には、数多くの超天才がまとまって輩出したんです。誰もが数学に憧れた時代だったんでしょうか。

Hoo嬢が眺めた素数定理を是非読んでみたいです〜(?_?)

hitmanさんの言ってる事で正解です。ゼータ関数にしても素数定理にしても、ディリクレが非常に重要なポジションを占めてたんです。リーマンもこのディリクレの存在がなかったら、数学者になってたかどうかも疑問ですかね。

天才は天才を育てるといいますが、そういう意味ではイチローは凡人だったんですかね。

リーマンの全盛期とチェビシェフの全盛期がピタリと一致するのも偶然ですか。まさしくもう一人のリーマンだったと言えます。それとも、リーマンがもう一人のチェビシェフなのかも。

本(邦訳)もチェビシェフのタイトルは殆ど出てないように思います。素数に関するオススメの本としては「世界は素数でできている」辺りですか。

定積分の達人と言われたリーマンだからこそ出来た離れ業だったんでしょうか。

コメントどうも有難うです。