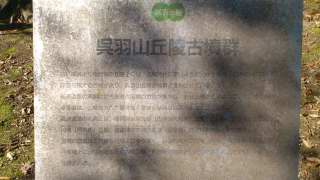

呉羽三ツ塚古墳は、呉羽山丘陵に一応属する古墳である。

発掘調査前は、開墾と住宅建築で削られており、13m×15m、高さ2.5mの方墳とされていたが、平成15年の調査で一辺15.5m×16.5m前後、高さ約2から2.3mの方墳と確認された。実際には幅2~3mの周溝が掘られており、古墳の敷地自体は20m四方の規模だった。遺物は発見されていないが、古墳時代前期とされている。

なお、この墳丘を見付けるまで、3回訪れてやっと確認できた。見ての通り、手前は畑。右手が住居。左手が保育園と私有地でばっちり周囲を固められている古墳である。

昔は、獅子舞塚とか呼ばれていたらしい。

三ツ塚の地名の由来のもう一つが、呉羽小学校の側にある山寺II遺跡内の経塚(三ツ塚)。少し西に一ノ塚遺跡があり、この付近の俗称一ノ塚の呼び名はそこから来ている。

より大きな地図で 呉羽三ツ塚古墳 を表示

富山県内では珍しい住宅地のまっただ中にある古墳(もう一つは、ちょうちょう塚古墳があるが、既に消失して記念碑のみ)。車を止める場所はないのに加えて地図を見れば分かるように保育園が真横にある。富山県内の史跡で普通に写真を撮るだけで不審者扱いされかねない遺跡の一つでもある。

発掘調査前は、開墾と住宅建築で削られており、13m×15m、高さ2.5mの方墳とされていたが、平成15年の調査で一辺15.5m×16.5m前後、高さ約2から2.3mの方墳と確認された。実際には幅2~3mの周溝が掘られており、古墳の敷地自体は20m四方の規模だった。遺物は発見されていないが、古墳時代前期とされている。

なお、この墳丘を見付けるまで、3回訪れてやっと確認できた。見ての通り、手前は畑。右手が住居。左手が保育園と私有地でばっちり周囲を固められている古墳である。

昔は、獅子舞塚とか呼ばれていたらしい。

三ツ塚の地名の由来のもう一つが、呉羽小学校の側にある山寺II遺跡内の経塚(三ツ塚)。少し西に一ノ塚遺跡があり、この付近の俗称一ノ塚の呼び名はそこから来ている。

より大きな地図で 呉羽三ツ塚古墳 を表示

富山県内では珍しい住宅地のまっただ中にある古墳(もう一つは、ちょうちょう塚古墳があるが、既に消失して記念碑のみ)。車を止める場所はないのに加えて地図を見れば分かるように保育園が真横にある。富山県内の史跡で普通に写真を撮るだけで不審者扱いされかねない遺跡の一つでもある。