九里氏‥‥私の思っている成り立ち

秀郷流の女性が源義朝に嫁ぎ朝長の母となったが、その後離縁し、中原氏に嫁ぎ久経を産んだことから始まっていると思う。

其の中原氏は系図的には大江氏とも宇都宮氏とも近い位置にいた者であったろうと思う。

久経(頼朝の御使)と政経(一条能保の家司)は年の離れた兄弟か、年の近い親子であろうか?

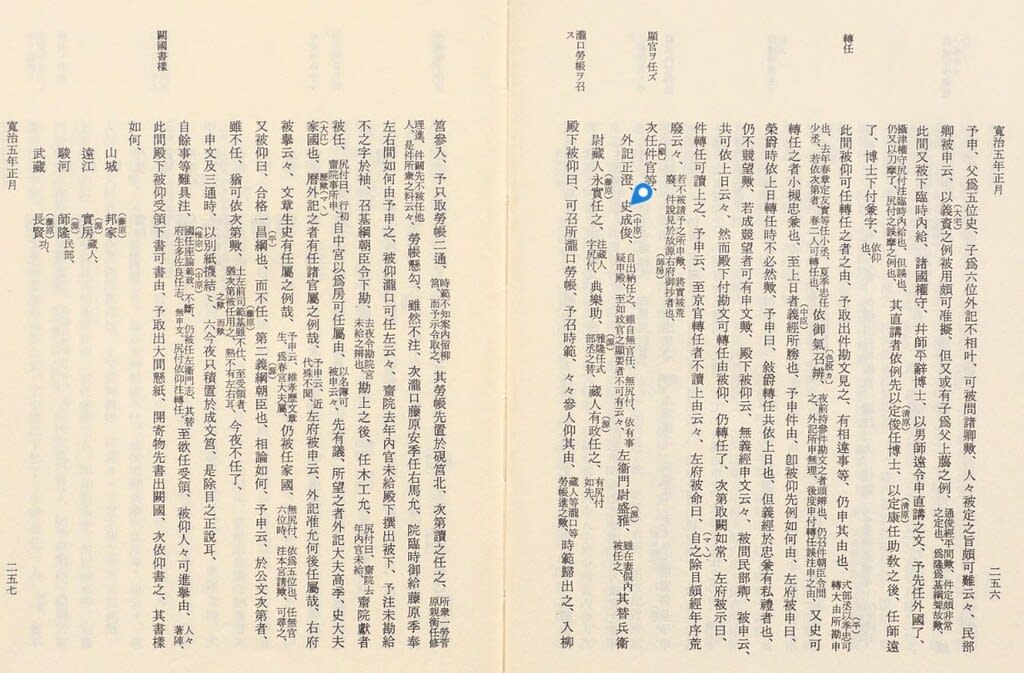

その後、久経の子孫が丹波国や因幡国へ在庁官人となって派遣され、またその地の地頭ともなったと思われるが、1240年後半に千葉氏の執事となって東国へ戻ってくることになったようだ。冨城蓮忍入道・常忍であり、千葉氏の執事的存在となったのは富木常忍で、日蓮の支援者でもあった。

この千葉氏とのつながりは母親が千葉氏であったようであるが、まだ詳細は不明である。

中原氏⇒冨城・富木(丹波の河守御荘・因幡国冨城郷)のち(千葉氏執事)1200年代前期から中期

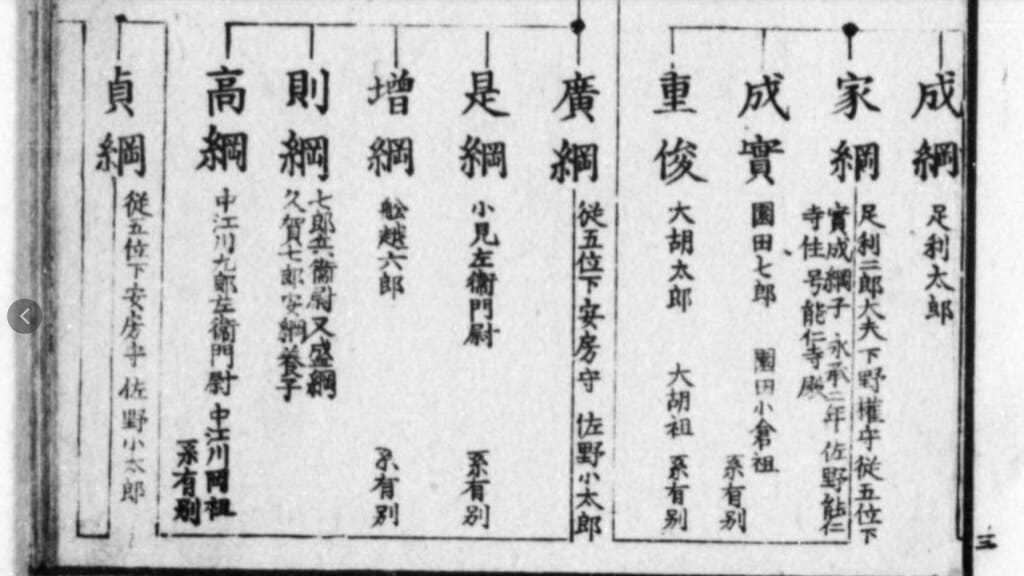

蓮忍は九里太郎ともいわれ、九里氏の祖である。

中原経久=蓮忍入道=九里太郎

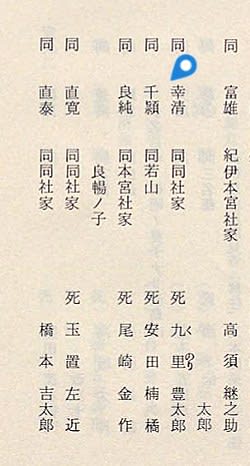

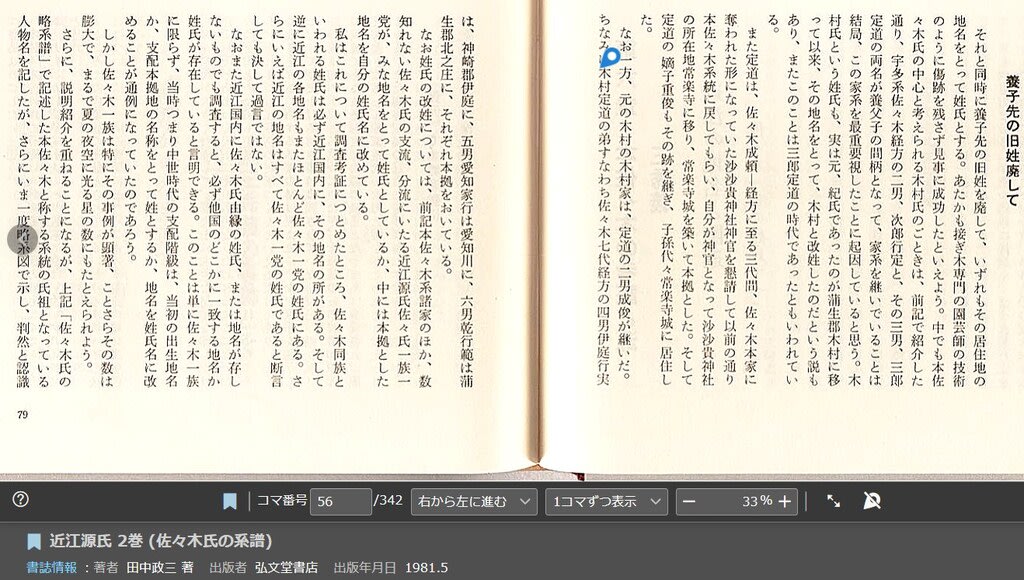

和歌山の系図には、近江国に住み、佐々木氏頼に仕えた九里氏が書かれている。

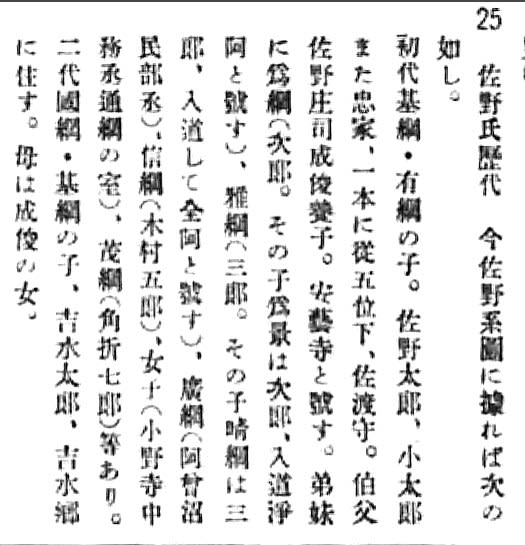

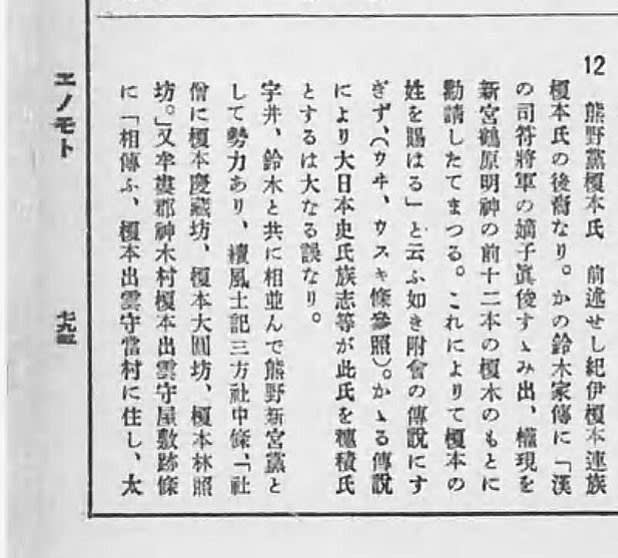

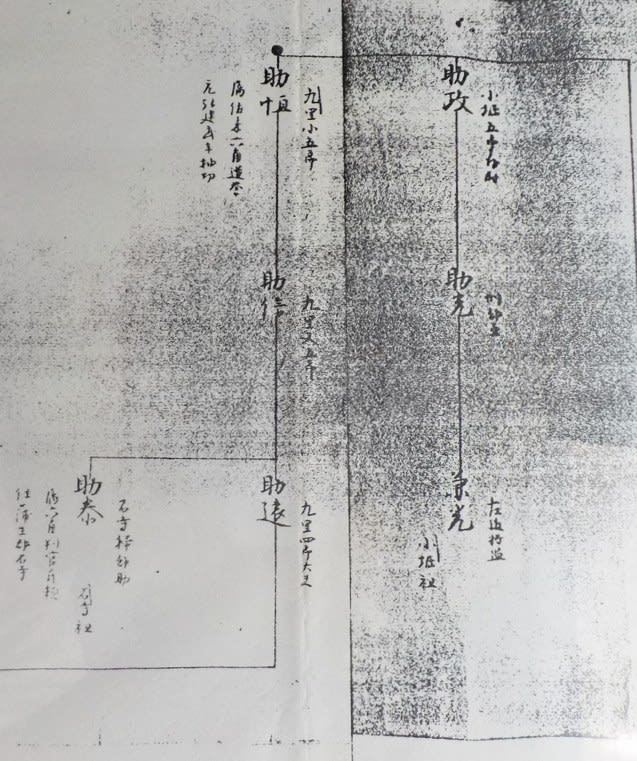

小堀助政(秀郷流佐野氏庶流)1200年代後半か1300年前半あたりに生まれたかと思う。

九里助恒 もまた同じく1200年代後半あたりか1300年前半に生まれたかと思う。

1335年あたりから近江国佐々木氏頼に仕える(和歌山系図)

九里氏も小堀氏も、紀伊国 熊野本宮とご縁があり、その近くに居住した者もいたことが、この上の二つの別々の系図から分かる。

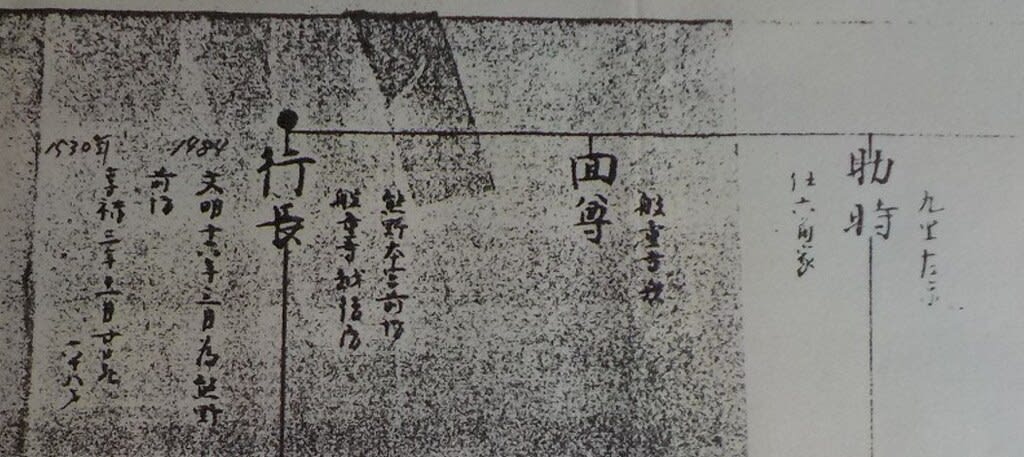

近江国の九里氏は住熊野となったのが1300年代と思われ、和歌山の九里氏に熊野本宮の前房と出てくるのが1484年である。

今年も、あまり進んでいないように思えるが、それでも流れが少し見えてきたかのように思える。

中原から冨城・富木氏となり、その後九里となっている。

経久の息経重が九里左衛門尉を称していることから、ここから近江国九里に住み始めたのではないだろうか?

今年も一年間、読みにいらして下さりありがとうございます!!

来年こそは天災のない平和な日本国となりますよう!

また、世界にとっても戦争のない時代になりますように、

心から願っております。