前記事の続きとなる。

http://blog.sasakitoru.com/200504/article_7.html

こちらの記事、そして記事内のコメント(山本氏)を参考にして書いていこうと思う。

まず

「文治年間の隠岐の国守は、後白河法皇の近習である、宇多源氏源仲国である。遙任の国主に代わる在庁官人は、(出雲)大社神主資忠(総検校職)である。」

この資忠は、此の文には書かれていないけれど、たぶん長田氏と思うので、仮定してしらべてみると。他の方も書かれていた!!

http://23.pro.tok2.com/~freehand2/rekishi/1190.html

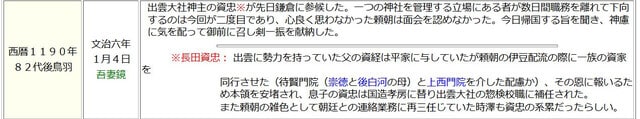

内蔵資忠

http://www.megaegg.ne.jp/~koewokiku/burogu1/714.html

:::

同じ方のコメントより

「隠岐・出雲流佐々木氏の通字は「清」であるが、「清」は、葛西氏の通字である「清」に由来すると推測される。

隠岐・出雲流佐々木氏の初代は、佐々木義清であり、義清の母は渋谷重国の娘である。

渋谷氏は、同族(秩父平氏)である葛西氏と重縁にあった。

渋谷重国の妻は奥州総奉行である葛西清重の娘であり、渋谷重国の父である重家の妻は、葛西清重の父である豊島清元の姉妹である。

なお、隠岐・出雲流佐々木氏の二代目である泰清の妻は、葛西清重の嫡男である清親の娘である。

なお、秩父平氏は、桓武平氏の坂東平氏系一門で秩父氏を直系とする諸氏族である。」

~~~*~~~

この渋谷氏と葛西氏との関係に注目すると、なぜ佐々木氏とつながってきたのか、納得できるような気がする。

そして、出雲国の佐々木氏と葛西氏とのつながりが強化されていたようなのだ。

葛西清親に関しては以下の情報もある。

娘は六波羅評定衆の後藤壱岐守基政室(『尊卑分脈』五)。

:::

更にコメントに金田氏にも触れられているのだが、

金田氏は斎藤氏とも深く関係しているようなので、下記にそのままをコピーする。

佐々木哲学校のコメント欄より 私にとっては、とても重要な箇所と思われる!

「【➀佐々木義清家臣の長井斎藤氏】隠岐の都万の斎藤家(代官屋)は、家伝によると、平家物語で有名な斎藤実盛(長井別当)の子孫を称している。

隠岐の郷土史家の故吉田侑氏によると、都万の斎藤家は、佐々木義清に付随してきた5武将の一人である斎藤氏の子孫と考えられる。(佐々木義清の後裔、頼清は都万の地頭である。)

また、隠岐の大久の斎藤家(庄屋)は、家伝によると、出自は不明ながら、隠岐氏の家臣の子孫を称している。

これらの伝承から、佐々木義清の家臣に斎藤実盛の一族がいた可能性を考え、検証を行った。

斎藤実盛の子孫である長井斎藤氏の家譜によれば、長井斎藤氏は秩父平氏葛西氏と重縁を結んでいる。

斎藤実盛の娘が豊島康家の妻である。豊島康家の嫡子である葛西清光の娘が、斎藤実盛の孫である斎藤実利の妻である。

また、実利は、斎藤実盛と秩父孫四郎平重勝娘の嫡孫である。

このように、斎藤実盛の一族は、葛西氏と重縁を結んでおり、同じく、葛西氏と重縁を結んだ佐々木義清の一族である隠岐流佐々木氏(20190127記)とも浅からぬ関係にあったと推測される。

佐々木義清の家臣に斎藤実盛の一族がいても不思議ではない。

なお、佐々木義清の兄である、佐々木盛綱の家臣に斎藤実盛の嫡孫にあたる長井斎藤景忠がいる。」

「【②佐々木金田氏と長井斎藤氏】長井斎藤氏は、上武境目の城である御嶽城の城主として活躍した。(御嶽城のある御嶽山は、麓にある武蔵二宮の社格を誇る金鑚神社のご神体と言われる。金鑚神社のように本殿がない古い祭祀の形態を残している神社は他に諏訪大社、三輪神社のみである。)

太平記19巻によれば、建武4年、北畠軍が利根川において足利軍と合戦した際に、先陣争いをした斎藤実永兄弟が溺死したが、北畠軍を勝利に導いた勇敢な戦いぶりについて、さすが斎藤実盛の子孫と称えられたという。

斎藤実永は、斎藤実盛の6代の後裔である。

また、斎藤実盛の11代の後裔である、斎藤実家の妻が、菖蒲城主佐々木金田氏の娘(古河家官女金田氏)である。

金田氏は佐々木義清の後裔である(20181201記)。なお、「斎藤別当実盛伝」(奈良原春作著)によると「斎藤館は、妻沼町の大我井の地・白髪神社の東方にありて、実盛の祖父実遠が着任し館を築き、実遠入所以前からあった酒巻氏の館であったので、酒巻氏を家司とした。」とある。

この酒巻氏は丹党の一族であり、佐々木金田氏の系図に記載がある酒巻氏は佐々木金田氏の一族が丹党酒巻氏の養子となったことを示唆している。」

「【騎西城の佐々木氏】文明3年(1471年)の「鎌倉大草紙」によると、「古河に野田、関宿に簗田、私市(騎西)の佐々木、其の他那須・結城」とあり、当時、騎西城の城主は佐々木氏であった。注目すべきは、騎西城の佐々木氏が、古河公方の重臣である、野田氏や簗田氏と並び称されるほどの存在であったことである。この佐々木氏は金田佐々木氏と考えられる。

金田氏系図によると友綱の事跡に「忍ノ旗下武蔵国騎西尾(小)田正達ト云者ヲ討取ル」とある。これは、公方足利成氏の古河移座(享徳4年、1455年)に際し、成氏側についた金田氏が、上杉方に属した騎西城の小田氏を討ち取ったことを指すと考えられる。

金田氏は、この時の功績により栄達し、騎西城、菖蒲城(金田氏系図によれば享徳5年、1456年)の城主となったと考えられる。

その後、騎西城には小田氏が復権した。

金田氏の出自について、佐々木哲先生によると、隠岐流佐々木氏である佐々木信濃三郎左衛門尉(佐々木信濃守秀清の子)が、永和4年(1378年)に若宮八幡宮社参での御調度役六角満高の代官を勤めており、六角氏の代官として関東に下り、その一族が金田佐々木氏を称した可能性を示唆されている。(20181201記)

尊卑分脈において、六角満高の祖父である時信を金田殿と記載している。

なお、金田氏は、鎌倉奉行衆である佐々木近江守基清の嫡流ではない。

鎌倉奉行衆の嫡流には、政氏の側近として活躍(那須文書によれば永正9年、1512年)した、佐々木近江守政清がいる。(「基」は鎌倉公方足利基氏からの、「政」は古河公方足利政氏からの一字拝領)

ところが、金田氏系図に該当する人物を見出すことができない。 」

:::

金田氏とは、近江八幡の「金田庄」の金田ではないだろうか?

佐々木近江守基清・(氏清・佐々木鞍智性高)・政清がいるらしい情報を他の本からも得た。

この人たちは、近江守の系であり、古河公方に仕えて、菖蒲城にいたようなのである。

【関東奉公衆の佐々木氏が六角氏出身ではなく、隠岐氏出身と分かったのは、「頼印行状記」(後鑑所収)に「佐々木近江守基清」が見え、「喜連川判鑑」(続群書類従所収)で同一人物を「佐々木隠岐入道」と記しているからです。これで六角時信の子孫とあるのは作為ではなく、錯誤と分かりました。このように系譜伝承は必ず歴史資料で確認する必要があります。】と佐々木哲学校の記事にもある。

この辺りを探って行くと、葛西氏、斎藤氏と出雲の佐々木氏がわかってくるかもしれない。

そして、足利氏とのつながりも九里氏に関してだが「浄椿以前からあった!」という私の仮定の解明にもつながってくるかもしれない。

九里氏にとっても関東と近江、そして因幡・出雲が関係しているように思えてならない。