佐々木哲学校の記事より 九里氏と関係がありそうな部分をコピーさせていただく。

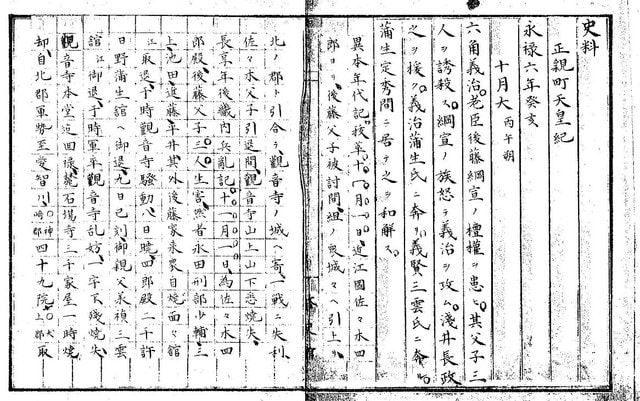

『山中文書と六角義堯』

http://blog.sasakitoru.com/200602/article_45.html

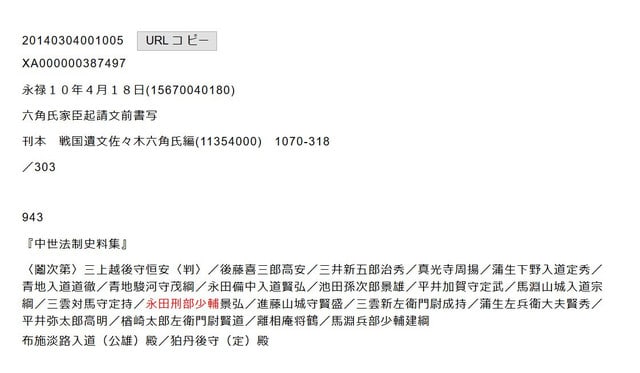

義堯の使者となった池田景雄は、京極流佐々木道誉(高氏)の庶兄定信が養子に入ったことで京極佐々木流となった甲賀武士で、戦国期にはその分流が蒲生郡浅小井城主となり、六角氏重臣のひとりとなった。

六角氏式目連署人では周隣軒と池田景雄の二人が池田氏であり、永禄十一年(一五六八)九月信長の近江侵攻で承禎・義治父子が没落してからは、景雄が信長に仕えていた。景雄はのちに秀雄(伊予守)と改名し、豊臣秀吉政権下で伊予大洲城主となっている。

===*===

池田景雄=池田秀雄

京極佐々木氏から六角氏に仕え、その後信長・秀吉のもとに仕えていたことがわかる。

この人と九里三郎左衛門が諍いを起こしている。内紛だったのだろうか?

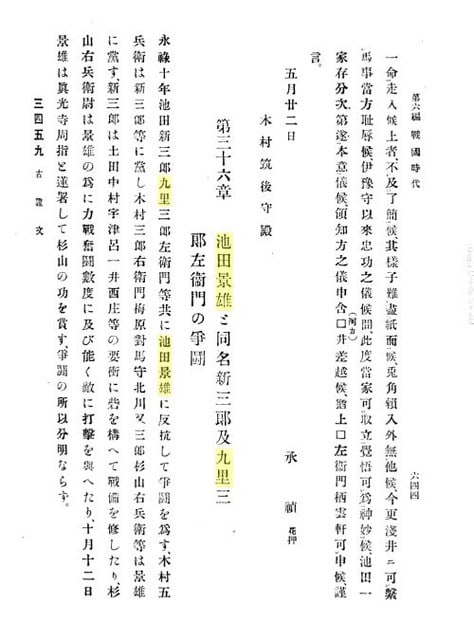

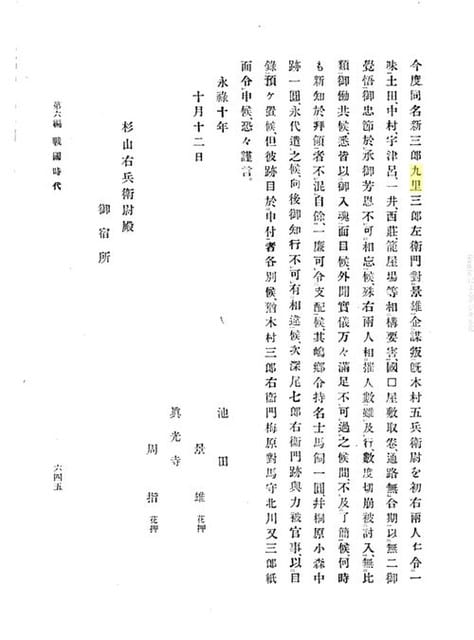

近江蒲生郡志: 巻9, 第 9 巻

永禄十年(1567年)

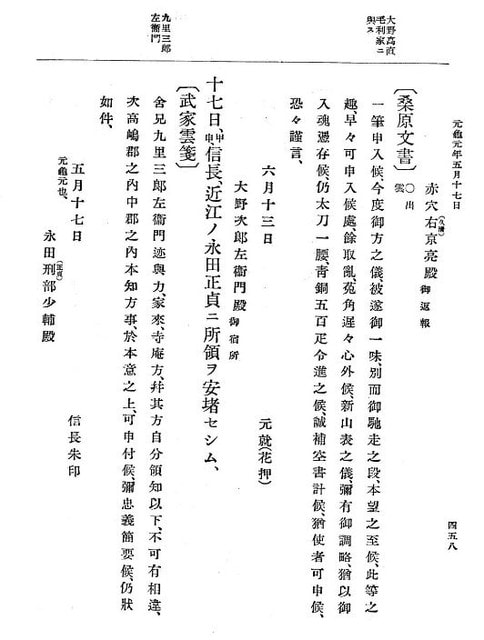

この九里三郎左衛門が織田信長にスパイ容疑をかけられた人物と思う。

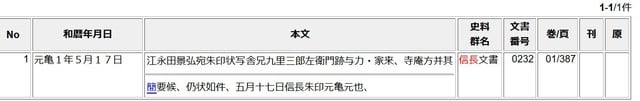

この永田景弘は九里を名乗っており、義理の兄弟か養子だったのではないかと思う。

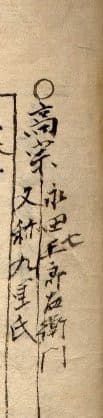

永田氏の系図には「称九里」とあった。高宗とあるので、景弘のこととはいえないかもしれないが、九里氏と永田氏には縁戚関係があったと思う。

この永田氏、信長の前で相撲をとっている人物だったよう記憶している。

景雄と同じく旧六角氏家臣で、同じように観音寺騒動後に離反した。沖島(奥の島)は彼の所領に含まれている。強力(ごうりき)の人物で、天正6年の相撲大会で阿閉貞大と相撲をとって見事破ったことでも知られる。 とwikipediaにも出ていた!!

池田景雄と共に織田信長のもとで、働いていた。

天正8年(1580年)3月25日、信長が琵琶湖の奥の島に渡って3日間の鷹狩りを催した際に、永田正貞( 別名は永田景弘)。と共に世話役を務めたので、その功で青毛の馬を拝領した。同年8月の佐久間信盛親子追放後は、旗本衆に組み入れられたようで、信長直属の近江衆に名を連ねる。

九里三郎左衛門が信長に嫌われた理由は浅井氏と通じていたためと思われる。

そこが、この永田氏や池田景雄との違いであったと思う。

しかし、九里甚左衛門正貞は金沢にある系図に拠ると「墨俣川を信長とともに渡り」とある様にその許で活躍し、後に前田氏に入る。

この九里正貞と永田正貞(=景弘)と、今だ私には区別がつかない。

同一人物ではないか?とずっと思っている。

秀吉の時代になってからか、京極高次の分限帳に「九里次郎左衛門」と名前が出てくる。

でまた京極さんに久里さんがって言うのも親戚なり婚姻等で関係が近いだけではなく、思想なり環境からくる想いも近くないと命を絶えず犠牲にしても義や信念を通すような時代で近くに居れる可能性はないでしょうね。

生活の中で勝手に自分が思っていた妄想が、文書の書き手と一致しているのはとても興味深いです。

子孫の縁にも過去が影響していると思うとなんかワクワクしますね。

縁がある人ってある時出会って、そしてそれっきりかと思うと大事な時にまた当然出会って助けられたり。

この前はお尻で携帯踏んで勝手に電話してたりって。

偶然と考える方が難しいです。ならば出会ったなら相手に何かしてあげられる事もあるのかも?とそう思えると自分の生きている意味も出てきますね。

書物での検証はとても私の妄想にもありがたく生活に活かせる知恵を得られてます。今木簡が超興味深々です。作為的でも複数になることはあまりないだろうし、代表的な文書よりも各地方や各武家や民間レベルの方が今後参考になるでしょうね。

神社お寺等は火事や戦争で大抵不明になってしまってますが事実は関わる方の数だけ文書で残る可能性と口伝で伝えられる可能性も十分あります。

でまたそういう物は奇跡的にというか偶然と思えるけど必然で情報入るのでしょうね。

そうそうこの前深夜番組で、登戸のあたりを治めていた波多野さんの関係者が出てましたよ。カリタスの事件の後お地蔵さん探しに2回行ったんですけど会えずで今再開発で跡地だけ行けました。夕日が良く見えて場所でおそらく港に近い要所だったはずです。多摩川からあの辺の内陸も九里さんか永田さんと関係してこないかな?と考えてます。

日本の歴史はまだまだ未知な部分はいっぱいあってまたそれが単独ではなく連鎖して各地が繋がってくるととても面白くなってくると思いますよ。

偶然も必然の内なのかもしれませんね。

登戸、九里の末裔でもあるイトコが住んでいました。

登戸と波多野氏。

古地図と比べてみなくちゃ!という気になります。

確かに、海辺の地形もかわっているかもしれないですよね。

ヒントありがとうございます。

政子の父の娘なのか?いう養女なのか?少なくても政子と母は違いの女系が頼朝の周りにいっぱいいますね。不死鳥家系かも?家康の周りにもいるでしょうし、道灌の辺りにも多分。で個人的には頼朝と政子の姉妹の子供がどこかにいたならば嬉しいんですけど。

多分九里さんもその関係入ってるんじゃないかな?

阿波局とかその辺りでお話した私が頼朝の周りで探している姫の子孫は見えてきてます。

こちらの記事とどう関わるのか?まだ分かりませんけど入れておきますね。

「川崎市高津区から中原区にかけてあった稲毛氏の荘園」とあり、関係がありそうです!!

保元の乱以前には源義朝・藤原信頼が立荘に携わった武蔵稲毛荘が成立…という事は、そこに中原久経がいたかもしれません。保元の乱以前なので、久経の父が家司だったのかもしれません。

http://www.tamagawa.ac.jp/sisetu/kyouken/kamakura/sagami/inage.html

小沢城調べてみたら読売ランドの近くなんですよ。

父と良く行った場所でおまけに私がお会いしたい虚空蔵菩薩がいらっしゃる所なんですよね。私が出会った場所は恩田川の方なので多摩川沿いから相当内陸まで関わるとしたら面白いですよね。おまけに現在の境界も跨っているのですから。で奈良との関係も昔から気になってまして稲城ってのも奈良の古代にも出てくるように思いますしね。私が考古学者ならこの辺りは掘りたいですね。地形と信仰が奈良との接点が見えてくると面白くなりますよ。水神さんとか水分(みくまり)とかその辺りは水田などがあれば出てきそうな発想なので古代寺院とかも今後ないのか?調べてみます。

で稲城さんのお隣は登戸の方なので波多野さんだっけなあ?

あの〜、うず高く何か積み上げてた秦氏の前身になるような民族いないのかなぁ?柿とかもどうしても奈良連想しちゃうんですよね、この辺り。柿じゃなく柿(こけら)ってなんだっけなあ?屋根の葺き方なんですけど。

今すっかり頼朝関係の場所っぽい所ばっかり用事が出来ますよ。伊豆の音無神社の祭神は豊玉姫ですけど、豊多摩かな?八重姫の息子をどうも私は探しているようです。で東京の音無も数年前から行きたかったのがやっと行けたんですよ。どこかで生きてるといいのですが。単純に殺されたと言うと義経の伝説ようになんか生きてて欲しいと思うだけなのかもしれませんけどね。