◆ 教員はピンキリ 学校も ピンキリ 教育委員会も ピンキリ

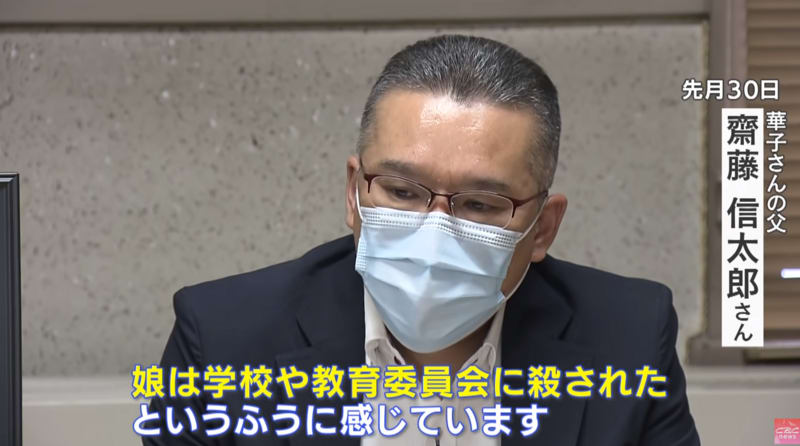

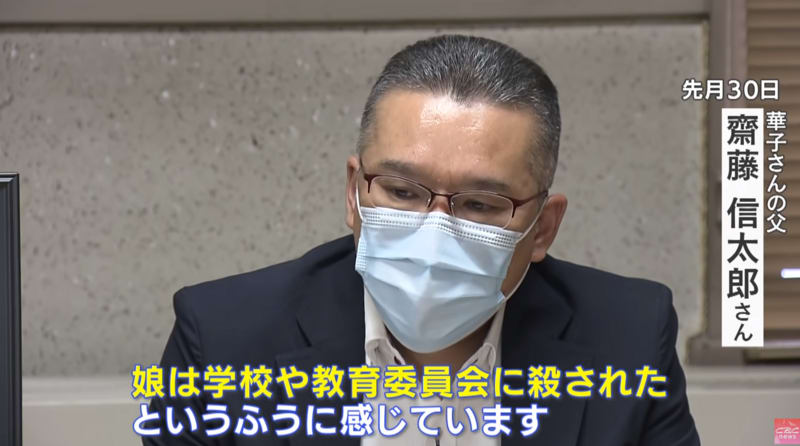

こんなピンキリなどという表現はふさわしくないのは十分承知の上だ。しかし単なる私自身の経験上だけでなく、いじめ自殺事件が起こった場合の報道を見ていると、それらの組織に属している先生方あるいは元先生方が謝罪したり、今後このようなことがないように云々と言った場面を見るにつけ、いつもいつも昔から同じことの繰り返しに過ぎないな、としか思えないような状態が続けられている。

もちろんピンキリのピンは、このような状況の中でも一生懸命取り組みを考え、方策を試行錯誤しながら生徒たちに向き合って頑張っている先生方であり、そのような先生方が圧倒的に多く、また同様に学校全体が問題を共有しながらみんなが同じ視点で対策を考え、生徒集団に向き合っている学校が多いのも確かだ。

教育委員会の場合はどうだろうか。事実上これははっきり言ってわからない。私などは 学校長が定年退職後に天下りするような機関に成り下がっているような気がしている。中には何らかの問題があった学校長を呼び出して、怒鳴り散らすような教育長がいたりして、落ち着いて一緒に対応策を考えていこうなどと言った話はほとんど聞いたことがなかった。勤務していた学校長の「なんであんなに怒鳴られ罵詈雑言を言われなければならないんだ」と憤りを持って我々一般教員に言っている学校長もいた。教育委員会が普段どんな仕事をしているのか。私たちのような単なる平教員にとってみれば、全くわからないような有様だった。

まぁ中には事態の深刻さを早めにとらえて一刻も早く対策を取り、問題解決に向けて学校と一緒に取り組もうと言った教育委員会があるのかもしれない。それはそれで当然のことであって、特別に褒められるような性格のものではないと言える。

逆に学校自体が学校長を中心に、隠蔽工作に走るケースが極めて多いことに危機感を覚えざるを得ない。学校長にとってみれば いじめ問題やいじめ自殺事件などが起こると、自らの教員歴に傷がつく、天下りもできなくなるなどと考える者がいるのかもしれない。ことと次第によっては保護者から提訴され、裁判沙汰になるケースも多いと考えられ、学校側としてはあれこれの理由をつけながら、保護者と何らかの約束をしながら実際にはそれを実施しないというケースも多々ある。

学校としてはいじめの事態が発生している時点で、次の段階を予測しながら対応策を立てなければならない。「単なるいじめ」で済まないことが非常に多いということは、日本全国で起こっている事件を見ればどんな教員だって、これは大変なことになる可能性があることくらい分かって当然のことだ。だからこそ素早く対応することが求められる。

当然そのためには、学校の校務分掌の中にある「生徒指導」「生活指導」に関わる教員を中心に、学年で問題を分析し課題を共有する必要がある。 まずこの部分ができるかどうかが大きな分かれ目。自らのクラスでこんな問題が起こっていることを明らかにできないなどと考える時点で、教師失格と言える。指導しきれないのは担任のせいだ、と言われようが何であろうが、全員が問題を共有するべきなのだ。

事態が大きくなれば当然、いじめ問題そのものが学年を超えていくケースも多い。たとえそうでなくても、学年で共有した対応策については、職員会議等を通して学校の全教職員が課題を共有する場が重要となる。そこからどのような体制で持って問題に取り組んでいくのか、という方針が示されることになる。その中にはただ単に「いじめを解決する」といった 曖昧な目標ではなく、生徒個々人の、そして集団の分析から始めて誰がどのような位置にあるのか、あるいは原因はどこにあるのか。キーポイントとなる人物はどうなのかといったかなり具体的な分析を通して、いじめの拡大等、重要部分をしっかりと把握して取り掛からなければならない。これはただ単にいじめをしている個々人の生徒や集団への対策だけでなく、いじめ被害を受けている生徒と苦しさを共有しながら、励まし学校生活のあり方そのものを柔軟に提案し、本人が安心できる居場所を学校外も含めて設定することが大事となるだろう。

もちろんこれらの諸問題については、「言うは易し、行うは難し」というように、頭の中で考えそれを具体的に実施していく段階で筋書き通りに行くほどの簡単な問題ではないことは十分承知の上だ。しかし今の時点ですでに、何十年にもわたる同じような自殺事件が積み重ねられている。それらを通して教訓化できることはかなり多いはずだ。第三者委員会の是非にかかわらず、まとめられた内容がそこそこ十分な分析力を持った内容であれば、その中から様々な教訓が見えてくるはずだ。そういった意味では学校現場というのは、教師の個々人であれ集団であれ、日常的にいじめのあるなしに関わらず、学んで行くことが求められる。

そんな中で教職員にとって重大な壁になっているのが、いわゆる「教員の定額働かせ放題」という事実だ。政府は改善策ということで特勤手当の原状4%から10%以上にと提案しているが、政府・文科省ともに事の本質に全く対応しようとしていない。分かっていながら やはり少しだけ給与の上乗せをして、いくらでも残業しろという姿勢に何ら変わりはないわけだ。

大事なことは教員定数を増やすこと。まずそこから出発。しかし児童生徒の著しい減少が将来的にさらに加速し、国としてはすでにそれに対応するように教員定数を一向に増やすことをしようとしない。足らない部分は講師で済ませる。こんな実態の中で教科、授業、生徒への指導、クラブ活動、個人への相談活動、問題行動、校務分掌等々への対応。正しく上げればきりがないような超多忙な実態が、「ブラック職場」とのレッテルが貼られるようになり、全国的にも各都道府県単位での教員採用試験が敬遠され、競走倍率は大幅に下がっている。中には競争率が1.3倍などと言った信じられないような数値も見られる。このことが教員の質の低下につながるのではないかということが心配されている。いくら競争率が低くても、いざ採用されれば高い志を持って、研修に励んで立派な教員になることができる要素はいくらでもある。だからこそ生徒減少の現実の前でもやはり、教員定数を増やすということは喫緊の課題であるということができると思う。

ちなみにこのブログを書いている切れ切れ爺さんは、元ピンかキリかどちらなのだと言われれば、やはりキリの方に入るんだろうとの自己評価になってしまう。

(以下、続く)

こんなピンキリなどという表現はふさわしくないのは十分承知の上だ。しかし単なる私自身の経験上だけでなく、いじめ自殺事件が起こった場合の報道を見ていると、それらの組織に属している先生方あるいは元先生方が謝罪したり、今後このようなことがないように云々と言った場面を見るにつけ、いつもいつも昔から同じことの繰り返しに過ぎないな、としか思えないような状態が続けられている。

もちろんピンキリのピンは、このような状況の中でも一生懸命取り組みを考え、方策を試行錯誤しながら生徒たちに向き合って頑張っている先生方であり、そのような先生方が圧倒的に多く、また同様に学校全体が問題を共有しながらみんなが同じ視点で対策を考え、生徒集団に向き合っている学校が多いのも確かだ。

教育委員会の場合はどうだろうか。事実上これははっきり言ってわからない。私などは 学校長が定年退職後に天下りするような機関に成り下がっているような気がしている。中には何らかの問題があった学校長を呼び出して、怒鳴り散らすような教育長がいたりして、落ち着いて一緒に対応策を考えていこうなどと言った話はほとんど聞いたことがなかった。勤務していた学校長の「なんであんなに怒鳴られ罵詈雑言を言われなければならないんだ」と憤りを持って我々一般教員に言っている学校長もいた。教育委員会が普段どんな仕事をしているのか。私たちのような単なる平教員にとってみれば、全くわからないような有様だった。

まぁ中には事態の深刻さを早めにとらえて一刻も早く対策を取り、問題解決に向けて学校と一緒に取り組もうと言った教育委員会があるのかもしれない。それはそれで当然のことであって、特別に褒められるような性格のものではないと言える。

逆に学校自体が学校長を中心に、隠蔽工作に走るケースが極めて多いことに危機感を覚えざるを得ない。学校長にとってみれば いじめ問題やいじめ自殺事件などが起こると、自らの教員歴に傷がつく、天下りもできなくなるなどと考える者がいるのかもしれない。ことと次第によっては保護者から提訴され、裁判沙汰になるケースも多いと考えられ、学校側としてはあれこれの理由をつけながら、保護者と何らかの約束をしながら実際にはそれを実施しないというケースも多々ある。

学校としてはいじめの事態が発生している時点で、次の段階を予測しながら対応策を立てなければならない。「単なるいじめ」で済まないことが非常に多いということは、日本全国で起こっている事件を見ればどんな教員だって、これは大変なことになる可能性があることくらい分かって当然のことだ。だからこそ素早く対応することが求められる。

当然そのためには、学校の校務分掌の中にある「生徒指導」「生活指導」に関わる教員を中心に、学年で問題を分析し課題を共有する必要がある。 まずこの部分ができるかどうかが大きな分かれ目。自らのクラスでこんな問題が起こっていることを明らかにできないなどと考える時点で、教師失格と言える。指導しきれないのは担任のせいだ、と言われようが何であろうが、全員が問題を共有するべきなのだ。

事態が大きくなれば当然、いじめ問題そのものが学年を超えていくケースも多い。たとえそうでなくても、学年で共有した対応策については、職員会議等を通して学校の全教職員が課題を共有する場が重要となる。そこからどのような体制で持って問題に取り組んでいくのか、という方針が示されることになる。その中にはただ単に「いじめを解決する」といった 曖昧な目標ではなく、生徒個々人の、そして集団の分析から始めて誰がどのような位置にあるのか、あるいは原因はどこにあるのか。キーポイントとなる人物はどうなのかといったかなり具体的な分析を通して、いじめの拡大等、重要部分をしっかりと把握して取り掛からなければならない。これはただ単にいじめをしている個々人の生徒や集団への対策だけでなく、いじめ被害を受けている生徒と苦しさを共有しながら、励まし学校生活のあり方そのものを柔軟に提案し、本人が安心できる居場所を学校外も含めて設定することが大事となるだろう。

もちろんこれらの諸問題については、「言うは易し、行うは難し」というように、頭の中で考えそれを具体的に実施していく段階で筋書き通りに行くほどの簡単な問題ではないことは十分承知の上だ。しかし今の時点ですでに、何十年にもわたる同じような自殺事件が積み重ねられている。それらを通して教訓化できることはかなり多いはずだ。第三者委員会の是非にかかわらず、まとめられた内容がそこそこ十分な分析力を持った内容であれば、その中から様々な教訓が見えてくるはずだ。そういった意味では学校現場というのは、教師の個々人であれ集団であれ、日常的にいじめのあるなしに関わらず、学んで行くことが求められる。

そんな中で教職員にとって重大な壁になっているのが、いわゆる「教員の定額働かせ放題」という事実だ。政府は改善策ということで特勤手当の原状4%から10%以上にと提案しているが、政府・文科省ともに事の本質に全く対応しようとしていない。分かっていながら やはり少しだけ給与の上乗せをして、いくらでも残業しろという姿勢に何ら変わりはないわけだ。

大事なことは教員定数を増やすこと。まずそこから出発。しかし児童生徒の著しい減少が将来的にさらに加速し、国としてはすでにそれに対応するように教員定数を一向に増やすことをしようとしない。足らない部分は講師で済ませる。こんな実態の中で教科、授業、生徒への指導、クラブ活動、個人への相談活動、問題行動、校務分掌等々への対応。正しく上げればきりがないような超多忙な実態が、「ブラック職場」とのレッテルが貼られるようになり、全国的にも各都道府県単位での教員採用試験が敬遠され、競走倍率は大幅に下がっている。中には競争率が1.3倍などと言った信じられないような数値も見られる。このことが教員の質の低下につながるのではないかということが心配されている。いくら競争率が低くても、いざ採用されれば高い志を持って、研修に励んで立派な教員になることができる要素はいくらでもある。だからこそ生徒減少の現実の前でもやはり、教員定数を増やすということは喫緊の課題であるということができると思う。

ちなみにこのブログを書いている切れ切れ爺さんは、元ピンかキリかどちらなのだと言われれば、やはりキリの方に入るんだろうとの自己評価になってしまう。

(以下、続く)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます