先ずは、「火の用心」ですねぇ~

これからは、灯油ストーブや灯油ファンヒーターを使うようになります。

取扱説明書を参照し、使用前の点検・清掃をしっかり行うことにします。

それと、自動火災報知機、消火器の点検・整備も

それと、「換気」ですね!

一酸化炭素中毒、注意しないと・・・・・・・・・

その毒性などは、いろいろな資格(ガス消費機器、建築設備検査員他)を取得した際に、しっかりと学習しました。

その知識を日々の生活の中で、活かさないとね!

(意見には個人差があります)

先ずは、「火の用心」ですねぇ~

これからは、灯油ストーブや灯油ファンヒーターを使うようになります。

取扱説明書を参照し、使用前の点検・清掃をしっかり行うことにします。

それと、自動火災報知機、消火器の点検・整備も

それと、「換気」ですね!

一酸化炭素中毒、注意しないと・・・・・・・・・

その毒性などは、いろいろな資格(ガス消費機器、建築設備検査員他)を取得した際に、しっかりと学習しました。

その知識を日々の生活の中で、活かさないとね!

(意見には個人差があります)

「初期消火とは、出火の初期の段階で、その付近にいる人などが、応急的に消火作業を行うこと」

このことは、正しく認識しておく必要がある。

そして、「安全第一」であること。

(意見には個人差があります)

悲しいねぇ~

重要文化財には、消火設備・・・・・・・

必要だよね!

しっかり、原因を究明して、横展開しないとね!

(意見には個人差があります)

消防設備士とか、危険物取扱者とか?

合格発表を見ると、ときどき、”該当者なし”って表示があるけど、これって

受験者はいたけど、合格基準を満たなかったので、合格者なし=該当者なし、って意味だよね?

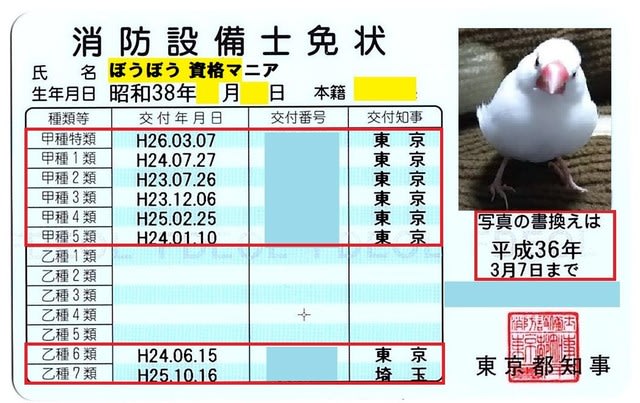

例えば、この例

ネックは、マークシートより、記述試験(実技試験)の方かな?

小生も、通算、4回、不合格になったけど、全て「実技試験」でした。

鑑定、製図の問題でした。

粘り強く、コツコツと、勉強しよう!

来年は、乙種3類、乙種4類、乙種2類の順番で、再挑戦しようと思う!

次回、頑張ろう!

(意見には個人差があります)

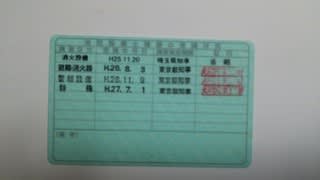

今年度は、消防設備士の「警報設備」及び「避難設備」の法定講習を受講します。

申請に必要なものは

(1)申請書類(消防設備士講習受講申請書・受講票)

※HPよりDLします。既に、必要事項を記入し、収入証紙を購入、貼り付けるだけです。

(2)写真1枚(申請前6か月以内に撮影した無帽、無背景、正面上半身像の縦4cm×横3cm(カラー)の大きさの写真(裏面に氏名を記入)を指定の場所に貼ってください。)

※準備OKです。申請書に貼り付けました。

(3)消防設備士免状(表と裏)のコピー(A4用紙に)

※コピー完了

(4)受講手数料(7,000円分の埼玉県収入証紙)

※明日、購入してきます。

(5)82円切手、長形3号の封筒1通(住所、氏名を記入し、切手を貼った定形封筒)

※切手は84円で、準備を進めます。

準備ができ次第、受付日に合わせて、速やかに、申請します。

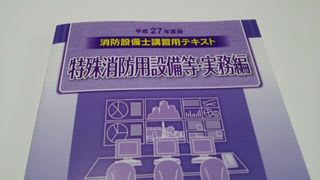

上記のテキストは、前回、5年前の平成26年に受講したときのテキストですが、業務に活かしていますよ!

特類は、来年度、2020年(令和2年)度に受講しますが、埼玉では講習が無いので、東京で受講することになります。

(意見には個人差があります)

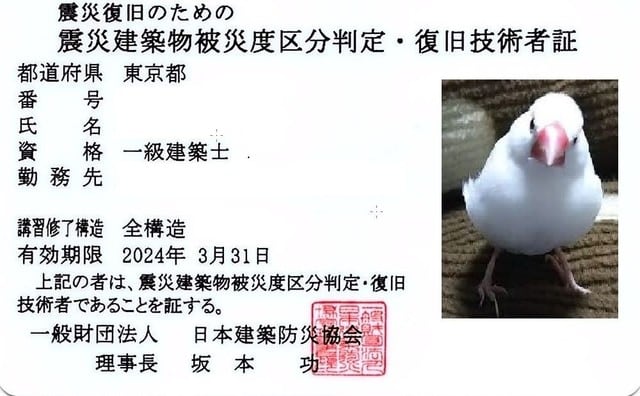

大切だね!

”防災の日”、小生も子供頃は、関東大震災の体験話を祖父母から聞きました。

勿論、東京大空襲の体験談も聞かされました。

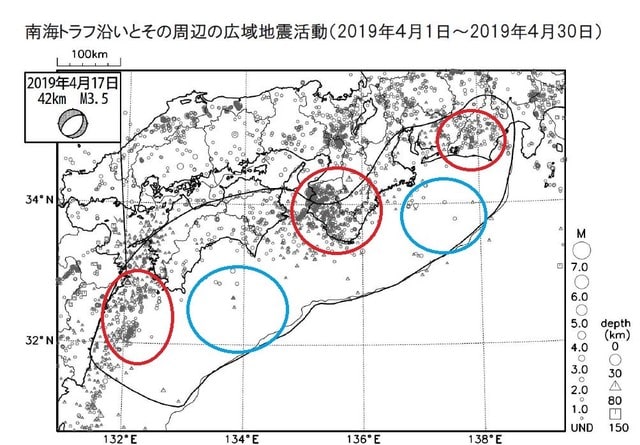

今も、東日本大震災。熊本地震、他、ときどき発生する「震度6級」の大地震

明日は、我が身!

※尚、上記の”構造種別”の空欄は、本年中に、”〇”印が追加されます。有する建築士資格には、変更ありません。

(意見には個人差があります)

危険物取扱者が完結し、次に、耐震診断資格者・耐震改修技術者が完結(後日アップしますが)、更に、労働安全衛生法の免許シリーズも、小生のキャリアに基づいて、最大限取得可能な免許を取得し完結(これも後日アップします)し、消防設備士を今回、その総括として、整理しました。

筆記試験は、凸凹がありますが、総合で、80%を必ず取得できる勉強方法で、概ね、その学習方法は有効に機能したと思います。

勿論、本番は出たとこ勝負ですから、80%(目標正答率)×100%(実力発揮)×0.9~1(低減係数)=72~80%

尚、甲種4類、乙種7類にあるように、やや、電気系が苦手(幼児期の感電した経験がトラウマなんですが・・・・)でることが、顕著に示されています。

苦手克服のために、後日、「第二種電気工事士」はクリアしましたが・・・・・

さて、今後の課題は、乙種1類~乙種5類をどうするか?です。埋めるか、否か?

既に、甲種は全類制覇していますので、「資格」上は、なんら問題はありませんが、65歳以降に、「ボケ防止」で、受験する方向で、老後の楽しみにするか?否か?

もう暫く、ゆっくりと考えて、チャレンジの是非を決めることにします。

消防設備士は、法定講習の受講が義務付けられていますから・・・・・維持にお金がかかるしね?

それに、消費税アップで、受験手数料も影響を受けるし、受験会場も、危険物に比べると、遠いし・・・・・・・・・・・・

でも、テキストなど、リユースするという点では、メリットもあるんだよねぇ~、もったいないしね?

これを完全制覇したら、この関係の書籍を”古紙リサイクル”することにします。

新しい分野を目指すか?

(意見には個人差があります)

2018年度は、「消火設備」を受講しました。

本年度は、「警報設備」と「避難設備」の受講義務があります。

因みに、2020年度は、「特類」を東京、神田で受講することになります。

しっかりと、講習を受講したいと思います。

9月下旬、早めに、申込を致します。

(意見には個人差があります)

現在点で、下記の予定で申し込もうと思います。

消火設備は、2018年に受講しました。

2020年は、東京で、特類を受講します。

(意見には個人差があります)