※ソロモンの神殿を模したといわれるリンカーン記念館にあるアメリカ合衆国第16代大統領アブラハム・リンカーンの座像。ワシントンDCのザ・モールの反対側はアメリカ合衆国連邦議会議事堂でそこは初代大統領ジョージ・ワシントンのメモリアルでもある。共和国の父・ワシントン大統領と自由主義の父・リンカーン大統領が今もお互いに見つめ合っています。

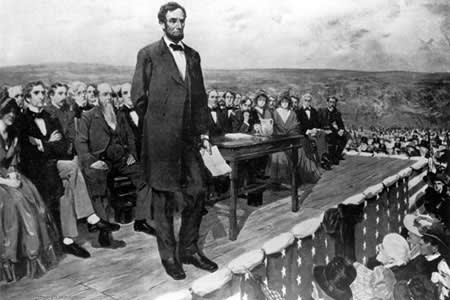

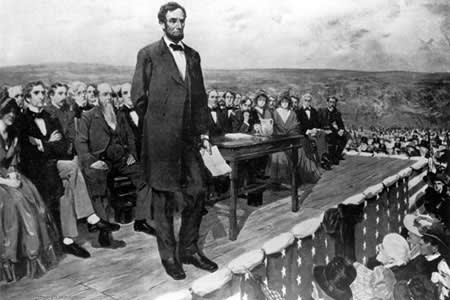

The Gettysburg Address (ゲティスバーグ演説)

by Abraham Lincoln, at Gettysburg, Pennsylvania, November 19, 1863 (アブラハム・リンカーン大統領による、ペンシルバニア州ゲティスバーグにて、1863年11月19日)

Four score and seven years ago our fathers brought forth on this continent, a new nation, conceived in Liberty, and dedicated to the proposition that all men are created equal.

87年前、私たちの父たちはこの大陸に、自由から生まれ、すべての人々が平等に創られたという主張に捧げられた、この新しい国家を生み出しました。

※score = 20(単複同形)/ちなみに10もしくは10年間 = decade(複数形 decades )/conceived in Liberty = 自由に懐胎し(宿り)/bring forth = 生み出す

Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation, or any nation so conceived and so dedicated, can long endure.

今、私たちはみな大きな内戦に巻き込まれていますが、それは果たしてこの国が、もしくはそのように生まれ、そのような主張に捧げられたいかなる国家も、長く存続しえるのかという試練なのであります。

※be engaged と受け身表現になっているところに瀬戸先生は注目。「内戦の渦中に居る」という定番の能動態の翻訳よりも、「不本意である」ことをリンカーン大統領は言いたかったから、あえて受動態を用いたような気がします。そして、testing = 現在分詞の副詞的用法(~しながら)以下に、リンカーンはこの内戦の意義を表明しています。

We are met on a great battle-field of that war. We have come to dedicate a portion of that field, as a final resting place for those who here gave their lives that that nation might live.

私たちはそのような戦いの激戦地で引き会わされています。私たちは、そのような国家の存続に命を捧げた人々に、この戦場の一角を最後の安息の地として捧げるためにここに来たのです。

※We are met = ここでも受動態表現です。「我々は引き合わされた」となると、誰によって?が頭に浮かびませんか?それが実は、アメリカ合衆国建国が「神様の意思」であったという結論にスピーチ後段が導いていきます。a final resting place = 最後の安息の地という表現は、モーゼが40年に渡る流浪の末にヘブライ人たちを遂に安息の地カナーンへと導いた史実を彷彿とさせます。

It is altogether fitting and proper that we should do this.

私たちがこれを成すべきなのは、全く相応で、理に適っています。

※fitting and proper = 相応であること/これは行動規範を表す表現として用いられます。/altogether = 全く

But, in a larger sense, we can not dedicate -- we can not consecrate -- we can not hallow -- this ground.

しかし、さらに大きな視座に立つと、私たちはこの地を捧げることも、清めることも、聖地とすることもできないのです。

※dedicate = (神様に)捧げる/concecrate = 神聖にする、聖別する/hallow = 聖なるものとして崇める

The brave men, living and dead, who struggled here, have consecrated it, far above our poor power to add or detract.

この地で戦った勇敢な男たちこそが、その生死に関わらず、すでにこの地を聖別し終えているのであって、私たちのわずかな力では、それに何も加えることも取り除くことも遠く及ばないからです。

※have consecrated it = すでに聖別し終えている(現在完了形の完了表現)/far above our poor power to add or detract = 加えたり取り除いたりする(ための)私たちのわずかな力をはるかに超えて(不定詞の形容詞的用法)

The world will little note, nor long remember what we say here, but it can never forget what they did here.

世界は私たちがここで言うことをほとんど記録することも、長く記憶に留めることもしないでしょう。しかし、彼らがここで成したことは、決して忘れることはできません。

※what we say here, what they did here この waht は the thing that (先行詞+関係代名詞)で名詞節を導いていて、韻を踏んでいます。/little = ほとんど~ない、a がついていないことに注目。

It is for us the living, rather, to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here have thus far so nobly advanced.

私たち生きている者たちこそがむしろ、ここで戦った彼らが遥かに気高く前進させた、そのやり残した仕事に、私たち自身を捧げなければならないのです。

※it is for us to ... = ....するのは私たちだ。It is for ... to - は不定詞の主語を強調しています。to 以下が受け身になっていることから、捧げられるのは私たちだということになります。

It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us -

私たちここにいる者たちこそがむしろ、私たちの目の前に残されたこの大事業に、私たち自身を捧げなければならないのです。-

※直前の文章の繰り返し表現で、このスピーチのメッセージ本体(本文)となっています。/the great task = 偉大な責務 = 大事業とは一体何であるのかを、以下の4つの that 節が説明しています。

- that from these honored dead we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion -

-この大事業とはすなわち、ここに名誉ある死を遂げた者たちから私たちは、彼らが最後の全身全霊を掛けた献身の目的に対して、さらに増幅された献身の遺志を受け取り、-

※直前の主文で示された「この大事業」の中身を明確にする that 節の最初であることから、「この大事業とはすなわち、」という言葉を補足説明する必要があります。

- that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain -

-私たちは、彼らの死を決して無駄にはしないと、ここに高らかに決議し、-

※resolve = 決議する(アメリカ英語)/resolution = 決議 = 全員で決意して宣言すること/助動詞 shall は、話し手の「意志」を表す助動詞です。この文章の主語は these dead (ここで死んだ人々)であるのに、助動詞 shall は、話し手(この場合はリンカーンであり、聴衆)であることから、「無駄にしない。」のは、この話し手の意志であり、聴衆を巻き込んだ「強い決意」であることが表現されています。現在完了形に shall not がついていることから、「断固として~したのではない!」(shall が話し手の意志なので、「そうはさせない。」)という意味になります。

- that this nation, under God, shall have a new birth of freedom -

-この国が、神様のもとで、新しい自由を誕生させ、-

※前段で触れた「誰の意思」によるものなのか?の応えがここに明確にされています。conceived in Liberty (自由に懐胎し)の liberty = 束縛から解放された自由のことであり、「自由の女神」のことでもあることをここで、申し添えておきます。/freedom = 束縛のない自由

- and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.

-人民を、人民が、人民のために統治する政治を、私たちは決してこの地球上から消滅させることはないということなのであります。

※今回の瀬戸先生のゲティスバーグ演説解読講義のハイライトはここです。「人民の、人民による、人民のための政治」という一般的な翻訳には誤解がたっぷり。そもそも of を「~の」という部分関係(所有)の of だと思うのはブブッー!です。これは「人民のものである政治」ではなく、「人民を統治する政治」(Governning the people = Government of the people)であることがポイント。つまり修飾関係(目的格関係)の of だということになります。

※もともと Government とは、「政治」であり「統治すること」という意味です。そして、統治の対象は結果的に「人民」だということになります。

※人民を統治するのは、かつて「王」であったり、一部の「特権階級」であり、その目的は「王」の覇権であったり、「特権階級」の利益であったわけです。

※つまり、かつて政治とは、「人々を、王や一部の人々が、王や一部の人々の利益のために治める政治」("Government of the people, by the King & his nobles, for the king & his nobles") だったわけです。

Copyright © 2009 Seto Kenichiro All Rights Reserved.

※この翻訳および解説は瀬戸健一郎個人によるものです。引用される場合はメールにてご一報ください。ken-seto@kt.rim.or.jp

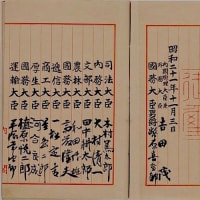

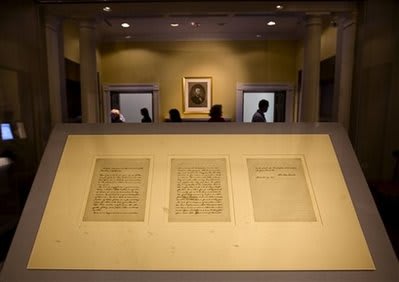

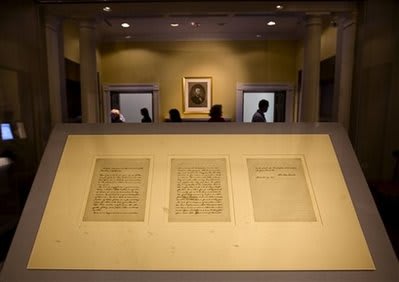

※スミソニアン研究所に今も保存されているリンカーン大統領の自筆の原稿。

みなさん、いかがでしたか?瀬戸先生の「ゲティスバーグ演説講座」。おもしろかったでしょ?

私が市議会議員として起草した「草加市みんなでまちづくり自治基本条例」(前文)の中にも、『このまちが、「市民の市民による市民のため」の存在であることを自覚し、すべての市民の自由と平等と公正を保障するだれもが幸せなまちをつくります』と規定しました。ここでは「まち」が主語ですから、このまちが「市民」に帰属していることを同時に表していますが、基本的な思想はリンカーンのこのゲティスバーグ演説と同じです。「自由に立脚し、すべての人は平等に創られたという思想に捧げられた」というリンカーンの言葉も当時、明確に意識してこの前文を書かせて頂いたことを、今でも Vivid な感覚として覚えています。

草加を変える。

一部の人たちだけでない、「だれもが幸せなまち」をつくろう。

これが瀬戸先生の市会議員としてのスローガン。

みんなで草加市を、埼玉県を、日本を、世界を、本物の自由で平等な社会に創り変えていきましょう。

瀬戸健一郎

Kenichiro Seto

イングリッシュスクエア草加校統括責任者

Director, English Square Soka School

草加市議会議員

Soka City Councilor

追伸 ここにゲティスバーグ演説に関する素敵な動画映像を見つけたので、ご紹介します。テキストを見ながらお聞き下さい。

Gettysburg Address

キーワード: ゲティスバーグ演説 ゲッティスバーグ演説 The Gettysburg Address 日本語訳 アブラハム Abraham リンカーン Lincoln エイブラハム エイブ 解説 ゲティスバーグ演説原文 原文翻訳 原文解説 ゲティスバーグ フィラデルフィア 南北戦争 リバティ liberty フリーダム freedom 草加市みんなでまちづくり自治基本条例 自治基本条例 前文 草案 起草

The Gettysburg Address (ゲティスバーグ演説)

by Abraham Lincoln, at Gettysburg, Pennsylvania, November 19, 1863 (アブラハム・リンカーン大統領による、ペンシルバニア州ゲティスバーグにて、1863年11月19日)

Four score and seven years ago our fathers brought forth on this continent, a new nation, conceived in Liberty, and dedicated to the proposition that all men are created equal.

87年前、私たちの父たちはこの大陸に、自由から生まれ、すべての人々が平等に創られたという主張に捧げられた、この新しい国家を生み出しました。

※score = 20(単複同形)/ちなみに10もしくは10年間 = decade(複数形 decades )/conceived in Liberty = 自由に懐胎し(宿り)/bring forth = 生み出す

Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation, or any nation so conceived and so dedicated, can long endure.

今、私たちはみな大きな内戦に巻き込まれていますが、それは果たしてこの国が、もしくはそのように生まれ、そのような主張に捧げられたいかなる国家も、長く存続しえるのかという試練なのであります。

※be engaged と受け身表現になっているところに瀬戸先生は注目。「内戦の渦中に居る」という定番の能動態の翻訳よりも、「不本意である」ことをリンカーン大統領は言いたかったから、あえて受動態を用いたような気がします。そして、testing = 現在分詞の副詞的用法(~しながら)以下に、リンカーンはこの内戦の意義を表明しています。

We are met on a great battle-field of that war. We have come to dedicate a portion of that field, as a final resting place for those who here gave their lives that that nation might live.

私たちはそのような戦いの激戦地で引き会わされています。私たちは、そのような国家の存続に命を捧げた人々に、この戦場の一角を最後の安息の地として捧げるためにここに来たのです。

※We are met = ここでも受動態表現です。「我々は引き合わされた」となると、誰によって?が頭に浮かびませんか?それが実は、アメリカ合衆国建国が「神様の意思」であったという結論にスピーチ後段が導いていきます。a final resting place = 最後の安息の地という表現は、モーゼが40年に渡る流浪の末にヘブライ人たちを遂に安息の地カナーンへと導いた史実を彷彿とさせます。

It is altogether fitting and proper that we should do this.

私たちがこれを成すべきなのは、全く相応で、理に適っています。

※fitting and proper = 相応であること/これは行動規範を表す表現として用いられます。/altogether = 全く

But, in a larger sense, we can not dedicate -- we can not consecrate -- we can not hallow -- this ground.

しかし、さらに大きな視座に立つと、私たちはこの地を捧げることも、清めることも、聖地とすることもできないのです。

※dedicate = (神様に)捧げる/concecrate = 神聖にする、聖別する/hallow = 聖なるものとして崇める

The brave men, living and dead, who struggled here, have consecrated it, far above our poor power to add or detract.

この地で戦った勇敢な男たちこそが、その生死に関わらず、すでにこの地を聖別し終えているのであって、私たちのわずかな力では、それに何も加えることも取り除くことも遠く及ばないからです。

※have consecrated it = すでに聖別し終えている(現在完了形の完了表現)/far above our poor power to add or detract = 加えたり取り除いたりする(ための)私たちのわずかな力をはるかに超えて(不定詞の形容詞的用法)

The world will little note, nor long remember what we say here, but it can never forget what they did here.

世界は私たちがここで言うことをほとんど記録することも、長く記憶に留めることもしないでしょう。しかし、彼らがここで成したことは、決して忘れることはできません。

※what we say here, what they did here この waht は the thing that (先行詞+関係代名詞)で名詞節を導いていて、韻を踏んでいます。/little = ほとんど~ない、a がついていないことに注目。

It is for us the living, rather, to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here have thus far so nobly advanced.

私たち生きている者たちこそがむしろ、ここで戦った彼らが遥かに気高く前進させた、そのやり残した仕事に、私たち自身を捧げなければならないのです。

※it is for us to ... = ....するのは私たちだ。It is for ... to - は不定詞の主語を強調しています。to 以下が受け身になっていることから、捧げられるのは私たちだということになります。

It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us -

私たちここにいる者たちこそがむしろ、私たちの目の前に残されたこの大事業に、私たち自身を捧げなければならないのです。-

※直前の文章の繰り返し表現で、このスピーチのメッセージ本体(本文)となっています。/the great task = 偉大な責務 = 大事業とは一体何であるのかを、以下の4つの that 節が説明しています。

- that from these honored dead we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion -

-この大事業とはすなわち、ここに名誉ある死を遂げた者たちから私たちは、彼らが最後の全身全霊を掛けた献身の目的に対して、さらに増幅された献身の遺志を受け取り、-

※直前の主文で示された「この大事業」の中身を明確にする that 節の最初であることから、「この大事業とはすなわち、」という言葉を補足説明する必要があります。

- that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain -

-私たちは、彼らの死を決して無駄にはしないと、ここに高らかに決議し、-

※resolve = 決議する(アメリカ英語)/resolution = 決議 = 全員で決意して宣言すること/助動詞 shall は、話し手の「意志」を表す助動詞です。この文章の主語は these dead (ここで死んだ人々)であるのに、助動詞 shall は、話し手(この場合はリンカーンであり、聴衆)であることから、「無駄にしない。」のは、この話し手の意志であり、聴衆を巻き込んだ「強い決意」であることが表現されています。現在完了形に shall not がついていることから、「断固として~したのではない!」(shall が話し手の意志なので、「そうはさせない。」)という意味になります。

- that this nation, under God, shall have a new birth of freedom -

-この国が、神様のもとで、新しい自由を誕生させ、-

※前段で触れた「誰の意思」によるものなのか?の応えがここに明確にされています。conceived in Liberty (自由に懐胎し)の liberty = 束縛から解放された自由のことであり、「自由の女神」のことでもあることをここで、申し添えておきます。/freedom = 束縛のない自由

- and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.

-人民を、人民が、人民のために統治する政治を、私たちは決してこの地球上から消滅させることはないということなのであります。

※今回の瀬戸先生のゲティスバーグ演説解読講義のハイライトはここです。「人民の、人民による、人民のための政治」という一般的な翻訳には誤解がたっぷり。そもそも of を「~の」という部分関係(所有)の of だと思うのはブブッー!です。これは「人民のものである政治」ではなく、「人民を統治する政治」(Governning the people = Government of the people)であることがポイント。つまり修飾関係(目的格関係)の of だということになります。

※もともと Government とは、「政治」であり「統治すること」という意味です。そして、統治の対象は結果的に「人民」だということになります。

※人民を統治するのは、かつて「王」であったり、一部の「特権階級」であり、その目的は「王」の覇権であったり、「特権階級」の利益であったわけです。

※つまり、かつて政治とは、「人々を、王や一部の人々が、王や一部の人々の利益のために治める政治」("Government of the people, by the King & his nobles, for the king & his nobles") だったわけです。

Copyright © 2009 Seto Kenichiro All Rights Reserved.

※この翻訳および解説は瀬戸健一郎個人によるものです。引用される場合はメールにてご一報ください。ken-seto@kt.rim.or.jp

※スミソニアン研究所に今も保存されているリンカーン大統領の自筆の原稿。

みなさん、いかがでしたか?瀬戸先生の「ゲティスバーグ演説講座」。おもしろかったでしょ?

私が市議会議員として起草した「草加市みんなでまちづくり自治基本条例」(前文)の中にも、『このまちが、「市民の市民による市民のため」の存在であることを自覚し、すべての市民の自由と平等と公正を保障するだれもが幸せなまちをつくります』と規定しました。ここでは「まち」が主語ですから、このまちが「市民」に帰属していることを同時に表していますが、基本的な思想はリンカーンのこのゲティスバーグ演説と同じです。「自由に立脚し、すべての人は平等に創られたという思想に捧げられた」というリンカーンの言葉も当時、明確に意識してこの前文を書かせて頂いたことを、今でも Vivid な感覚として覚えています。

草加を変える。

一部の人たちだけでない、「だれもが幸せなまち」をつくろう。

これが瀬戸先生の市会議員としてのスローガン。

みんなで草加市を、埼玉県を、日本を、世界を、本物の自由で平等な社会に創り変えていきましょう。

瀬戸健一郎

Kenichiro Seto

イングリッシュスクエア草加校統括責任者

Director, English Square Soka School

草加市議会議員

Soka City Councilor

追伸 ここにゲティスバーグ演説に関する素敵な動画映像を見つけたので、ご紹介します。テキストを見ながらお聞き下さい。

Gettysburg Address

キーワード: ゲティスバーグ演説 ゲッティスバーグ演説 The Gettysburg Address 日本語訳 アブラハム Abraham リンカーン Lincoln エイブラハム エイブ 解説 ゲティスバーグ演説原文 原文翻訳 原文解説 ゲティスバーグ フィラデルフィア 南北戦争 リバティ liberty フリーダム freedom 草加市みんなでまちづくり自治基本条例 自治基本条例 前文 草案 起草