今回のテーマは何首烏(かしゅう)です。

何首烏は和名でツルドクダミと呼ばれますがドクダミと名はついてもドクダミ科では

なくタデ科に属します。

タデ科で他に名のあるものとしてはソバ(蕎麦)やアイ(藍)がありますしイタドリもその一族です。

イタドリは漢字でどう書くかご存じですか?正解は虎の杖「虎杖」です。若い芽にある紅紫色の

斑点が虎のまだら模様の皮に似ているし杖は茎のことなんですね。イタドリは山菜としても有名

なのですが長崎では余り食さないようです。あちこちイタドリが採れる場所が長崎にもたくさんあ

りますよ。小さい頃には、茎(酸味があります)を剥いてそのままか、ちょっとお塩をつけて食べたも

のです。

表皮から糸状のものを採るので「いとどり(糸取)」と呼ばれ、 しだいに「イタドリ」になったよう

ですね。これには異論もあり、別の説では、若葉を揉んで擦り傷などで出血した個所に当てると

多少ながら止血効果があり、痛みも和らぐとされ、これが「イタドリ」という和名の由来でもある

とのこと。

またまた話が脱線してきたようです。

それでは

第07回:何首烏(かしゅう)

何首烏(かしゅう)はタデ科の植物ツルドクダミの魂根で、「肝(かん)」と腎(じん)を

補い、「清血(せいけつ)」を養うのが何首烏(かしゅう)の主な働きです。

何首烏(かしゅう)といえば、名前の由来となった有名な伝説があります。昔、

何田児という名の者が山の中で互いに交織するように一つになった二本の藤状の

蔓をだしている植物を見つけ、その根を煮詰めて飲んでみると、生まれつき弱い体

が元気になり、頭の髪は真っ黒に変わり、黄色く痩せた顔はすでに影すらもなく、

皮膚も潤ってきました。その子も孫も親子三代が長生きをしたという『何首烏伝』です。

その孫は百三十歳になっても、髪は烏漆で染めたように真っ黒で、人々は彼を

「何首烏(かしゅう)」と呼びました。何は姓で、首は頭を、烏は黒を意味しているので

す。この健康長寿の薬は、人から人へと伝えられるうちに、この植物の根茎に何首烏

(かしゅう)という名が付けられるようになったのです。

何首烏(かしゅう)は肝(かん)・腎経(じんけい)に入り、「清血(せいけつ)」不足による

目まい、耳鳴り、不眠、夢精、不正出血、肝腎不足による老化、体が弱い、髭や髪が早

く白くなる、腰や膝がだるい、関節痛、しびれなどを改善します。高血圧、慢性B型・C型

肝炎、老人性ソウ痒症(そうようしょう)などの乾燥性の皮膚疾患にもよい効果をあげて

います。加工した何首烏(かしゅう)は補う力に優れ、生の何首烏(かしゅう)は腸の働き

を活発にして、便秘を治し、解毒の働きがあります。

特に髪は「血」の余りといわれ、腎の「精(せい)」からつくられ、何首烏(かしゅう)は特

に腎(じん)を補う力が著しく強いので、髭や髪を黒くする働きが知られています。

参考:

卵の何首烏煮(かしゅうに)(薬膳料理):

材料は卵、何首烏、ねぎ、生姜。天然塩、酒で調理しました。

今年の4月、食物専攻の学生さん達と山菜採りの野外研修の折、準備したものですが

味も良く好評でした。

タデ科の植物:

何首烏はタデ科に属します。タデ科には約800種の草本または低木(つる性もある)

が含まれ、北半球の温帯を中心に世界的に分布しています。属レベルの分類は必ず

しも確定していない(例えばPolygonum 属 [タデ属またはミチヤナギ属] をまとめる説と

数属に分ける説とがある)が、30~45属ほどに分けられている。日本には65種ほど

(3-7属)自生する。

花は子房上位で放射相称、がくと花弁の区別はなく花被片は4から6個で、花後も宿存

して果実を包むものが多い。総状または穂状花序をなす。果実は偏平または3稜形で

種子を1個含む。托葉があり、鞘状に茎を抱くものが多いが、広がって本物の葉と同じく

らい大きくなるものもある。

最も経済的に重要なものは、穀物のソバである。また野菜・香辛料とされるルバーブや

ヤナギタデ(普通タデと呼ばれる)、また漢方薬などの薬用にされるダイオウ(大黄)や

ツルドクダミ(何首烏)がある。

*ツルドクダミ(Polygonum multiflorum)は中国原産のタデ科のつる性多年草。葉は

心臓形でドクダミに似る。花は単性、白く円錐花序をなして秋に咲く。地下に塊根があり、

漢方薬で何首烏(カシュウ)と称される。

もともと漢方薬として栽培されたものが一部で野生化している。東京都心部でも見られる

が、これも大名屋敷などで栽培されたのが逸出したものといわれている。

古くから強壮剤として利用され、また、烏のように髪を黒くする作用があることから

「烏」の文字がつけられている。生何首烏は潤腸、瀉下および消炎の作用が強く、熱加工

した製何首烏は肝腎補益の作用が強い。

なお、何首烏を鉄器で調理したり動物の血に晒すなど鉄分を加えることや、ネギやニンニクを

共に食することは禁忌とされている。

ツルドクダミ

ツルドクダミ

雑草とされるものの中にも、ヨーロッパで野菜とされるスイバや、山菜のイタドリがある。

アイはかつて染料として使われた。またミズヒキやタデ類の一部などが観賞用に栽培さ

れる。

Wikipediaより引用: http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%87%E7%A7%91

<次回以降予定>

第09回:香附子(こうぶし)

第10回:桃仁(とうにん)

第11回:紅花(こうか)

順次更新していきます。

++++++++++++++++++++++++

開生薬局は日本中医薬研究会会員店です。

健康相談、子宝相談、食養生 なんでも気軽にご相談下さい。

長崎市目覚町4-10

開生薬局 (電話:095-840-9777)

URL : http://www1.cncm.ne.jp/~kaisei-p/toppage.htm

最新の画像[もっと見る]

-

手嶋敏子は 瑞宝双光章 を受章しました。

1年前

手嶋敏子は 瑞宝双光章 を受章しました。

1年前

-

手嶋敏子は 瑞宝双光章 を受章しました。

1年前

手嶋敏子は 瑞宝双光章 を受章しました。

1年前

-

手嶋敏子は 瑞宝双光章 を受章しました。

1年前

手嶋敏子は 瑞宝双光章 を受章しました。

1年前

-

手嶋敏子は 瑞宝双光章 を受章しました。

1年前

手嶋敏子は 瑞宝双光章 を受章しました。

1年前

-

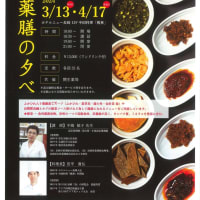

久しぶりの薬膳です。

1年前

久しぶりの薬膳です。

1年前

-

クロスズメバチ

3年前

クロスズメバチ

3年前

-

クロスズメバチ

3年前

クロスズメバチ

3年前

-

クロスズメバチ

3年前

クロスズメバチ

3年前

-

クロスズメバチ

3年前

クロスズメバチ

3年前

-

クロスズメバチ

3年前

クロスズメバチ

3年前