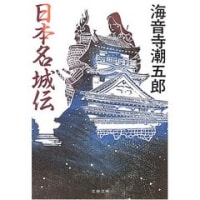

「会津若松城」に続き、海音寺さんの「日本名城伝」から「仙台城」を紹介します。

この短編を読みたくて買ったわけですが、評価は…☆です。そんなに読み応えはなかったですね。まあ、この本は小説ではなく、史実を紹介しているわけですが。

<内容>

仙台城といえば、独眼竜伊達政宗が建てた城ですが、この話の中心は支倉常長と後藤寿庵という二人のキリスト教徒の話です。つまり、仙台城はキリスト教徒の死の上に存続したという話です。

<支倉常長>

ある意味、政宗より有名な人物で、歴史の教科書に肖像画とともに紹介されていますね。政宗に派遣され、スペイン、イタリア、メキシコに行った人物です。未読ですが、遠藤周作の「侍」は彼を題材にした小説とのことです。本文中には、支倉常長とは出てこないそうですが。

常長は日本人で初めてヨーロッパとアメリカ大陸を訪れた日本人です。ローマ法王に謁見するなど、その華やかな前半生の反面、仙台帰国後は幕府のキリスト教弾圧の下、不遇な生活を送ったようです。

<後藤寿庵>

この人物についてはよく知らないのですが、かなり有名な人物だったようです。政宗の家臣で、用水路を作り、現在も残っているそうです。政宗の「寿庵自身の信仰は許す。人に信仰を勧めたり、自分の信仰を公にはするな」という幕府から見ればとんでもない大あまな命令を拒んだ男だそうです。最後は、仙台藩を逃亡したそうです。

<キリスト教>

無神論者の私ですが、高校はキリスト教系の学校に行ってました。理由は、受かった学校の中で偏差値が高かったからです。ま、地元の人たちに言わせると、「どこが高いんじゃい!」といわれそうですが、もうひとつの受かった高校より、といえば納得していただけるでしょう。

ぼくは体質的にキリスト教は肌に合いませんでしたが、場所がら洗礼名を持っている同級生もいました。そいつはオールバックの髪型でしたけど…。

「仙台城」の話にもありますが、キリスト教徒の受けた弾圧というのは、それはすさまじかったようです。このあたりは、キリスト教徒だった遠藤周作の「王国の道」に詳しいです。この作品は、シャムで活躍した山田長政の話ですが、一方でペトロ岐部の話でもあります。

<ペドロ岐部>

この人はキリスト教徒で、日本人で始めてエルサレムを訪れた人です。しかも、インドからエルサレム、そしてローマと単独で歩いていったそうです。彼のすごいのはその後、欧州で司祭になり、そしてキリスト教を弾圧している日本に戻り、最後は壮絶な拷問を受けても棄教せず亡くなったということ。いつか、この人を題材にした「銃と十字架」(遠藤周作)を読みたいと思います。でも、売ってないんだよな…。

<伊達政宗>

話は脱線しまくりですが、政宗のキリスト教への思いはどこにあったのでしょうか。信長のように、異国文化の吸収(もしくは、当時の仏教と違い、布教への真摯な態度への好感)でしょうか、それとも、巷間よくいわれたスペインとの同盟にあったのでしょうか。政宗が本当にスペインと同盟し、打倒幕府を考えていたとは僕は思いません。そんな夢想家ではなかったと思います。ま、それについては、また考えてみたいと思います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます