応じていただけて良かったですね。

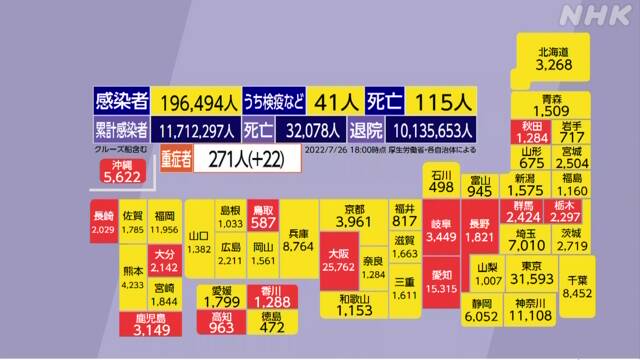

34995→32698→28112→22387→31593

金土日月火曜日の動きを見るとやはり特有の山を形成する傾向が見えます。

火水木金曜日で上げて土日月曜日で落とすみたい形の波が形作られています。

全国は

奇妙な現象で首都圏と九州はドーナッツ化で中身部の外側が活発です。

大阪、名古屋は何故かそこだけです。

伝染と対策の狭間で微妙に気質や仕事の緊急度などの違いなのかと想像はしてみました。

そこで思う2点が小さな子供の行動範囲は限られて若者だと遊ぶ街も限られるのかと思いました。

それに通勤の形態が自動車など違うゾーンで遅れて伝染しているのかと思います。

あくまでも想像の範疇を出ません。

ネットを見て知ったので、既に知られているのかと思います。

死刑執行で終わるような問題でなく、本質的に社会としてもネットの見直し、虐待の検知などして起きるリスクを減らさないとダメなんでしょうね。

(目次)

■「訪問介護が消滅してしまう」現場から上がった悲鳴

■本当は支援が必要な人ほどはまる「自己責任論の呪縛」

■生活保護“捕捉率”が先進国の中でダントツ低い

■消費税増税は、歴代政権を揺るがしてきた

■現社民党の凋落原因もここにあった

■公約を覆し、増税に踏み切った民主党政権も瓦解…

■「子育て支援に」と10%に引き上げた

■年金政策を放置してきた安倍政権への怒りが噴出

■老後不安が増大、結果として増税正当化の材料になった

■増税は最悪のタイミングだった

■増税とコロナのダブルパンチで老舗でも倒産が相次いだ

■社会保障費は充実するどころか削減されている

(消費税)

消費税が導入されたのは1989年4月でした。

それまでの贅沢品に税金を掛ける物品税から国民ができる限り幅広く公平に分かち合うことが望ましいと言う考えで導入されています。

1997年に5%、2014年に8%、2019年に10%と引き上げられました。

(介護)

一方、介護制度が導入されたのは2000年でした。

つまり、消費税の本来の主旨と介護制度は別物です。

ヘルパーの介護福祉士の給料は2022年度に値上げしています。

先ず、介護の現場のきつさと若者がマッチングしていない問題なのかと思います。

(生活保護)

海外に比べて利用率が低いと言うのも二つの違いが考えられます。

一つはそれまでの老後は子供の面倒になるみたいなのを含め成立していました。

現役世代で支えきれない、核家族化で別居して子供に迷惑をかけられないなどの理由で福祉に頼るようになります。

ですが、ここで重要なのは専業主婦の年金問題なのかと思います。

夫が亡くなり、未亡人になった瞬間に年金が半分とかになってやっていけなくなるのです。

それでも実態は以下の通りです。

平成25(2013)年における65歳以上の生活保護受給者は88万人で、前年より増加(図1-2-9)。 平成25(2013)年では65歳以上人口に占める65歳以上の生活保護受給者の割合は2.76%であり、全人口に占める生活保護受給者の割合(1.67%)より高くなっている。

かなり低い感じがします。

もう一つの要因は頭が下がるのですが、高齢でも働かれている方がいらっしゃいます。

(子供、子育て支援)

2012年に子ども・子育て支援法が成立しています。

児童手当ては1972年からあったようです。

子ども手当てに途中変更されまた元へと戻ります。

その変遷は下記参照。

1 「児童手当制度」の変遷

(社会保障費)

社会保障給付費の推移

済まないが、上がっていますよね。

それに2008年から日本の人口は減少しています。

(コロナ対策)

[ここから記事への感想]

理想を追えば、この記事のように言う事も出来ます。

しかしながら、この根本を作り出してしまったのは欧米の生活制度を見本として核家族化したのが要因の一つですよね。

考えが古くてすみません。

昔なら老後は子供の面倒になるけど、孫の世話をしてくれてました。

子育てに支援が必要になったのは2000年以降かと思います。

理由は2000年以降から派遣労働者が増えて

世間でも認知されているのかと思います。

派遣労働者数の推移

ただ割合では

雇用者全体(5,661万人、役員除く)に占める派遣社員の割合は2.5%となり、この割合は15年ほど大きな変化は見られず2~3%を推移しています。 有期雇用労働者数の推移を見ますと、2013年以降増加傾向にありましたが2020年1~3月平均では前年比98.4%と減少しています。

なんです。

シングルマザー又はファザーの問題。

政府では国勢調査にてひとり親世帯の世帯数調査を行っています。 2015年(平成27年)に行われた調査では、一般世帯が5,300万世帯以上あるのに対して、その中に占める母子世帯がおよそ75万世帯(1.42%)、父子世帯がおよそ8.4万世帯(0.16%)存在しているという結果になりました。

これも少数ですが、殊更にマスコミが騒ぐと大変な事になります。

全体としての絡繰(からくり)を説明すると野党が与党批判のネタとして生活が厳しい人を取り上げて改善を迫ります。

ただのその人達の割合は数%と言ったところです。

ですが、マスコミが騒ぐと立法や法改正をして改善しないと選挙で勝てません。

予算も付けないと同様です。

それで出費が増えますから、どこからか捻出しないといけないので消費税が候補にされました。

れいわ新選組なら大企業から取れと言うのでしょうけど、実際に内部留保しているのだってM&Aを恐れての事です。

それに海外企業の誘致からしても高い法人税では来て貰えません。

以上、国際的な要因が主なのにそれを踏まえずに理想を追うからです。

NHKの特集などで例外的な話をしてでも視聴率を上げるようなお涙頂戴のノンフィクションを放送します。

昔なら専業主婦はこれでイチコロでした。

しかしながら、今のように共働き家庭が増えて苦労を実感すると当然ですがそんなのは通用しません。

残りで通用するのは学生や研究者なんですよ。

こんな酷い事は言いたくないのですが、最後の生き残りまでも淘汰が付き纏う世界です。

制度があってもそこにしがみつくかは本人の問題です。

恰も欧米のように当然の権利と謳歌出来ないのは日本の社会事情にあります。

難病でも障害者でも特別扱いされないのです。

それどころか下手したら差別の対象です。

原因は最下層の上に困窮層がいて、意地汚くそれをなじるのです。

もっともなのはあの人達は受けられるけど、私達は苦労している悲劇の主人公にならないとやっていけないからでしょうね。

根底にある絡繰とその実態からするとその時折の状況でやらないといけないのをやっているのですが、それでも実際問題以上に騒ぐだけで本気で救う気が有るのか不信です。

本気で救うのは弁護士などの専門家です。

それに野党の地方議員の圧力でしょうか?

学校時代から劣等生は居て、それで上手くいかないと最終的に福祉のお世話にならざるを得ません。

その他にも生まれつきの問題も有るのかと思います。

完璧を求めるのも悪口で、批判よりも現実でどう変化したかを追う必要があります。

ですが、おそらく福祉対象の本人達よりもそこに職を求める人の方が影響大なのを実感していないように思えてなりません。

また、この制度を支えている納税者とかの目線も捉えきれるのか首を傾げます。

やはり、エリートで理論や理想を掲げてしまうと最下層やそれを扱う役所、その周囲なんて知れませんよね。

付け足しになりますが、2000年以降にこうなった背景にはネットの影響も有るのかと思います。

この20年間で公務員の次に福祉による雇用が安定していると言うのが実態です。

ただ、それが難しいから経営破綻や経営者の搾取に繋がり兼ねないのかと思えてきます。

最近、更に改善を加えてはいますが、今しばらくは政治のネタにされるのかと思います。

やらしいのは分かるとは思いますが、所詮原資は限られていますから厳しいのです。

やらしいのは分かるとは思いますが、所詮原資は限られていますから厳しいのです。

なのでインバウンドに期待とか、海外労働者による経済パイの拡大とかなのでしょう。

いずれもコロナが壁になってスムーズにいかないし、一部からすれば純粋な民族国家の崩壊に繋がり嫌がりますよね。

最大の問題は起きて解決、改善されている件よりもこうやって記事を書く人達が税金等も含めて効率良く社会改善出来ない福祉設計のミスなんです。

もっともなのは以前と社会構造が異なり、核家族化の中でやれる福祉スタイルを提供してきたのですよね。

つまり、原資と本当に使える福祉対象が一直線になれば本当は分かり易いのでしょうけど一直線になれない中で信用を担保する説明は必要です。

それを反対に批判記事を載せるような雑誌、サイトに悪い点を強調して羅列すれば残念ながら福祉の負のスパイラルになってませんか?

改善させるような点を整理して物事を提言して本来の政治が良くなるのが良いのです。

実際に良くなっている点もあるのに引き続き悪口のように理想を求めて原資が足りないのを取られると文句を言うような話です。

反対に不要なものを削減して小さな役所でも良いのかもしれません。

ただ、そう言う評価を第三者的に進められるようなシステムにすらなっておらず、オンブズマンのようなのが監視する程度の話からでもきちんとしていくべきです。

本当の問題は触れずに目先の文句を釣るから、何が原因なのか指摘出来ていません。

官僚が確実に問題意識を持って行っていればもっと効率は上げられますよね。

ところが、丸投げして問題になったマスクの件にしてもそうなんですが、そう言う体質を変えないとなかなか忖度のような話まで是正し難いです。

疑われる意識ももう少しあっても良かったのかと思います。

一つ反省しているのは確かに頼りっきりでなんて言うか、具体的に問題点を会計調査院のような仕組みの見直しとその効果的な方法からでも検討して無駄になる前にどう対処するのかを考えないとこの記事のように理想は並べるけど他と比較する訳でない話になります。

本当に政治家を育てようとすれば、原資の税収確保出来る産業振興や金融の信頼性アップ、または貸し借り金利差の是正などかと思います。

根底にある国が赤字国債体質から脱却するような政治家を作れない学問側のテーマを追えない体質を変えない限り批判だけで良くなる筈もありません。