2冊の本を読んでみた。

「非正規教員の研究ー『使い捨てられる教師たち』の知られざる実態」 佐藤 明彦著

「捨てられる教師 AIに駆逐される教師、生き残る教師」石川一郎著

「捨てられる教師 AIに駆逐される教師、生き残る教師」石川一郎著

教師を志望する若者が減っている。公立校の教員採用試験の倍率も年度によっては10倍を超す時代もあったが、現在、平均として3.2倍、小学校では、2倍程度となり、減少が続いている。現実に小学校では、先生が足りずに定年退職した70代の先生や中学免許でもOKという都道府県もある。

教師志望者が減少している理由は複数あるが、長時間労働やなんでも責任を押し付けられる過酷な労働環境。 教職とはブラック職業というイメージの浸透。モンスターペアレンツどころかモンスターチルドレンの対応を考えるだけで志望意欲が薄まる。昔、ある中学でアメリカ人のALTが授業を受け持ったが、その教室の無法ぶりに一瞬で退職したそうである。現実の教室、生徒、親は、先生を目指す若者には、過酷すぎるかもしれない。

そういう状況の中で、教師を目指して頑張る若者も多い。最初に、非正規でもかまわないとして教師をはじめる人も多い。生徒や保護者は、どれくらいの割合で非正規教員がいるのかを知らないと思われる。20%近くが非正規という県も多く、非正規教師は10万人以上に上る。つまり、5人から6人に1人が非正規という劣悪な労働環境の中で、正規の教師とほとんど同じ校務教務をこなしている。

「あなたの先生が非正規教師である」ことを知っているだろうか。ただし、佐藤氏は、この本では、非正規教師が劣っていることは全くない、と何度も断っている。だが、問題は、不安定な立場に追い込んでいる教師に、日本の教育を任せていいのかどうかだ。

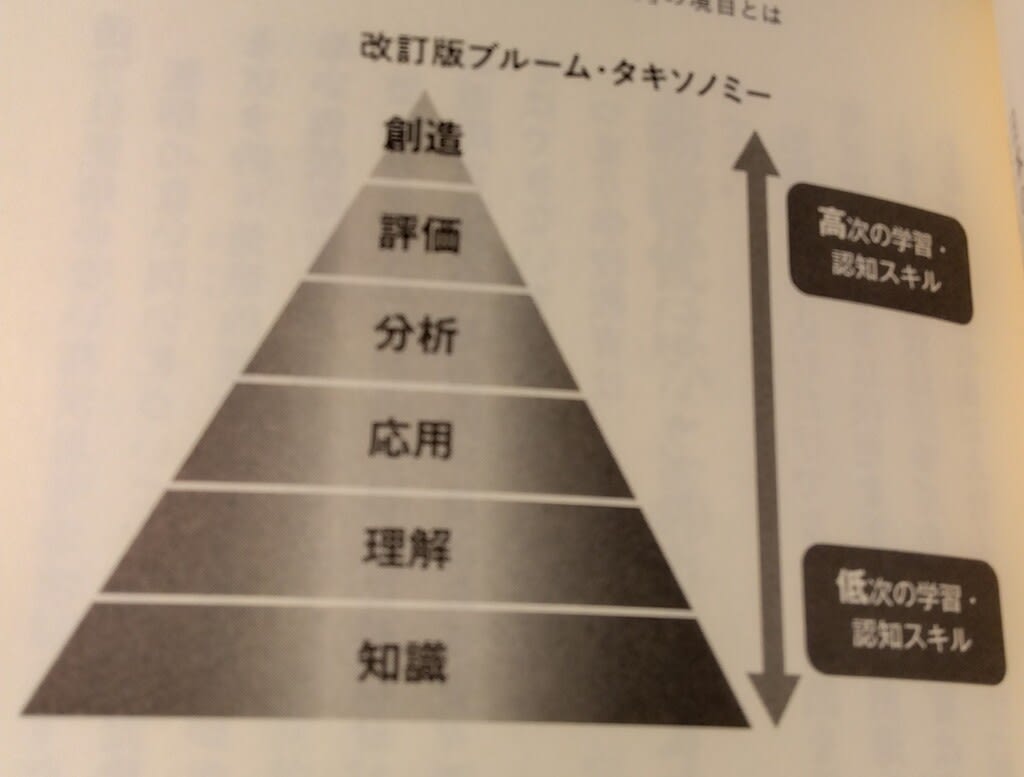

AIに駆逐される教師像は、単純に言って、昭和・平成時代の教師像、一方的な知識伝達を授業を行い、宿題を出して、テストをする。目的は、(一流)大学や企業に入るための教育を行う教師であるという。反して、生き残れる教師は、単純に言って、AIを駆使し、考える力、創造する力を培う教師だという。ブルームのタキソノミーによる「知識・理解・応用・分析・評価・創造」のプロセスが教育の理想形として示されている。今までの日本の教育は、「知識・理解・応用」という低次の学習認識スキルを満足させるものでしかなかったと言う。今からの教育は、高次の学習スキルが求められていると言うのである。

ただし、2000年頃の本「分数ができない大学生: 21世紀の日本が危ない」などにあるように基礎学力がまったく身についていない生徒・学生も多い。

「知識」だけとっても、そこには、授業の創造を駆使した知識の学習も存在する。塾講師の経験から言えば、知識理解と創造は、ピラミッドの底辺と頂点ではなく渦巻き状に低次高次を深化させ高度な教育・学習へと発展するように思われるが、どうであろうか。

非正規教員の問題やAIによる教育のあり様などは、現代の「今」が、教育の変節点にあることは確かだろう。教育関係者や教育に興味を持つ人々、そして親としても、興味深い視点を提供してくれる2冊の本だと思う。