結核菌のモルモットの致死量については、細菌学の教科書戸田忠雄(東大、大正13年卒)著「戸田新細菌学」で調査した。

この本は医学生の細菌学の教科書として、1939(昭和14)年に南山堂から初版が出版されて以来、版を重ねている。

「戸田細菌学」なら、当然結核菌のモルモットに対する致死量が、初版から書かれていると考えたが、掲載されていなかった。

そこでモルモットの致死量を調べるため、何度も何度も札幌医大の図書館に通い、2版、3版と虱潰しに調べた。

そうすると18版、1964(昭和39)年になってはじめてモルモットに対する、結核菌の致死量が記載してあった。

それには静脈注射では0.001㎎の微量で、皮下注射では0.1㎎ の接種で 1から2ヶ月で死亡すると書かれていた。

あとで解ったことであるがモルモットの致死量は、人の100分の1であった。

にほんブログ村

にほんブログ村

↑↑↑

クリックお願いします

この本は医学生の細菌学の教科書として、1939(昭和14)年に南山堂から初版が出版されて以来、版を重ねている。

「戸田細菌学」なら、当然結核菌のモルモットに対する致死量が、初版から書かれていると考えたが、掲載されていなかった。

そこでモルモットの致死量を調べるため、何度も何度も札幌医大の図書館に通い、2版、3版と虱潰しに調べた。

そうすると18版、1964(昭和39)年になってはじめてモルモットに対する、結核菌の致死量が記載してあった。

それには静脈注射では0.001㎎の微量で、皮下注射では0.1㎎ の接種で 1から2ヶ月で死亡すると書かれていた。

あとで解ったことであるがモルモットの致死量は、人の100分の1であった。

↑↑↑

クリックお願いします

第4表はBCG接種18週後29人の解剖所見である。

1.0㎎のBCG接種で局所に潰瘍の残っているものが一例ある。

モルモットの場合BCG接種後、接種局所の変化が10週以上持続することはない。

この変化も人間でないと説明がつかない。

18週後の剖検所見でも各種リンパ腺や内臓に結核性病変は認めていない。

いずれにしてもBCGの毒性は弱毒で結核とは違うことを証明している。

今村荒男は、「結核殊に肺結核」のなかでモルモットの体重を、100倍すると人の体重と一致すると述べている。

第4のモルモットの体重、脾臓の重量は100倍すれば人の体重、臓器の重量に一致することが解る。

表4で理解できることは、18週で29例のモルモット中№14、30、33、43、50、53、76、78、80、83の中10例(35.4%)が体重20㎏以上増加している。

実験動物は良好な栄養状態で飼育されていた。

にほんブログ村

にほんブログ村

↑↑↑

クリックお願いします

1.0㎎のBCG接種で局所に潰瘍の残っているものが一例ある。

モルモットの場合BCG接種後、接種局所の変化が10週以上持続することはない。

この変化も人間でないと説明がつかない。

18週後の剖検所見でも各種リンパ腺や内臓に結核性病変は認めていない。

いずれにしてもBCGの毒性は弱毒で結核とは違うことを証明している。

今村荒男は、「結核殊に肺結核」のなかでモルモットの体重を、100倍すると人の体重と一致すると述べている。

第4のモルモットの体重、脾臓の重量は100倍すれば人の体重、臓器の重量に一致することが解る。

表4で理解できることは、18週で29例のモルモット中№14、30、33、43、50、53、76、78、80、83の中10例(35.4%)が体重20㎏以上増加している。

実験動物は良好な栄養状態で飼育されていた。

↑↑↑

クリックお願いします

前回(昨日)逃亡した実験動物は、129人中39人であったと説明しましたが、そのうち42日目(6週後)に25人が解剖され、18週目に29人が剖検されたので、残りは11名となりました。

第3表は6週目の解剖所見ですが、モルモットの解剖所見なら、BCG接種局所になんの変化も出ないはずの1、0㎎未満のもの15中3人(20%)に、接種局所に潰瘍を認めている。

実験動物は明らかにモルモットではないことを証明している。

↑↑↑

クリックお願いします

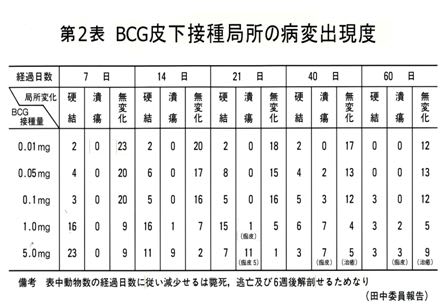

第2表の実験は皮下にBCG接種を行い、接種局所の病変の出現頻度の経過を見たものである。

この動物は0、01㎎接種でも、モルモットに1㎎皮下注射した時と同様接種局所に、硬結が出現することが解る。

つまり第2表の動物は、BCGに対してモルモットの100倍、感受性(感度)が高いことが理解出来る。

人のBCGに対する感受性は、モルモットの100倍に相当することを大阪大の今村荒男(東大、大正2年卒)が「結核特に肺結核」(診断と治療社・1933年)で報告いる。

第2表の動物はモルモットではなく人間だった。

第2表で注目したいのは、実験動物が斃死(へいし=死亡)し、逃亡していることが理解できる。

この表は実験中に動物の逃亡事件がおきたことを報告したものである。

第2表の実験開始時には、129人の動物にBCG接種が行われ、60日間の経過観察が行われた。

ところがBCG接種後7日から14日目のもの17人が逃亡、14日から21日迄のものが8人、21日から40日までに逃亡した動物は14人であった。

つまり実験開始から実験動物129人中39人が逃亡した。

40日以降に逃亡した動物はいなかった。

6週目に25人が解剖されたので、残った動物は65人である。

わが国のBCGが如何にして開発されたのか研究して20数年になる。

私の計算では逃亡事件でこの時「B工場」に収容されていた459人中163人が逃亡していた。

韓暁氏の調査では16人が逃亡に成功したが、4人は逃げる途中で、寒さや飢えや衰弱のため死亡したという(韓暁著、山辺悠紀子訳【731部隊の犯罪-中国人は告白する】三一書房、1993)

↑↑↑

クリックお願いします

BCGのモルモットに皮下注射して毒性(副作用)をみたものが「表1」ですが、10mg接種局所および所属リンパ腺に変化に何らかの変化が出るのは1、0㎎以上で、この変化は10週までには消失します。

1.0㎎未満では接種局所および所属リンパ腺には何の変化もおきないのがモルモットの特徴です。

このことは今後の話の重要なポイントになりますので忘れないで下さい。

モルモットは戦前海猽(かいめい)とも呼ばれ、BCGやBCGの結核予防の実験によく使われていました(写真)。

にほんブログ村

にほんブログ村

↑↑↑

クリックお願いします

1.0㎎未満では接種局所および所属リンパ腺には何の変化もおきないのがモルモットの特徴です。

このことは今後の話の重要なポイントになりますので忘れないで下さい。

モルモットは戦前海猽(かいめい)とも呼ばれ、BCGやBCGの結核予防の実験によく使われていました(写真)。

↑↑↑

クリックお願いします

BCGは、1921(大正10)年パスツール研究所のカルメットとゲランによってつくられた、生きた細菌である。彼らは、結核にかかった牝(メス)の乳牛から採った結核菌の研究をしていた。

結核菌には、強い毒性があったが、彼らはこの結核菌の無毒化に成功した。

結核菌というのは、凝集しやすく、均一な結核菌を培地(馬鈴薯ベースのゼリー培地)で培養することは、困難であったが、たまたま培地の中に胆汁を入れてみたところ、均一に結核菌を培養できた。

その後231代、13年間かけて継代培養したところ、種々の動物に無害な結核菌ができたのである。

新種の結核菌は、彼らの頭文字をつけてBCGと名づけられた。

当時のヨーロッパでは、結核は牛乳から経口感染すると考えられていた。

したがってBCGの人体試験は、経口摂取で行われた。

わが国では、1924(大正13)年、志賀潔(東大、明治29年卆)が万国結核予防会議、赤痢血清委員会などに出席するためにヨーロッパへ行った際、パスツール研究所のカルメットから、直接BCGを分与してもらい、日本へ持ち帰った。

日本に着いたBCGは、伝染病研究所(現在の医科学研究所)では胆汁を加えない方法で継代培養が続けられた。

一方1925(大正14)年伝染病研究所から大阪大の教授として赴任した今村荒男(東大、卒)は胆汁を加えたままで培養した(竹尾株)。

にほんブログ村

にほんブログ村

↑↑↑

クリックお願いします

結核菌には、強い毒性があったが、彼らはこの結核菌の無毒化に成功した。

結核菌というのは、凝集しやすく、均一な結核菌を培地(馬鈴薯ベースのゼリー培地)で培養することは、困難であったが、たまたま培地の中に胆汁を入れてみたところ、均一に結核菌を培養できた。

その後231代、13年間かけて継代培養したところ、種々の動物に無害な結核菌ができたのである。

新種の結核菌は、彼らの頭文字をつけてBCGと名づけられた。

当時のヨーロッパでは、結核は牛乳から経口感染すると考えられていた。

したがってBCGの人体試験は、経口摂取で行われた。

わが国では、1924(大正13)年、志賀潔(東大、明治29年卆)が万国結核予防会議、赤痢血清委員会などに出席するためにヨーロッパへ行った際、パスツール研究所のカルメットから、直接BCGを分与してもらい、日本へ持ち帰った。

日本に着いたBCGは、伝染病研究所(現在の医科学研究所)では胆汁を加えない方法で継代培養が続けられた。

一方1925(大正14)年伝染病研究所から大阪大の教授として赴任した今村荒男(東大、卒)は胆汁を加えたままで培養した(竹尾株)。

↑↑↑

クリックお願いします

戦後柳澤謙の本「結核とツベルクルリン反応」を日本の古本屋から取り寄せ読んだ結果、このデータは中国で作られたという私の推理が正しかったことが立証された(日本医書出版社、昭和22年)。

この本の中には「約4000人ばかりの人口の某農村住民について、(多くの集団中最もツベルクリン反応陽性率の低い農村)2000倍希釈ツベルクリン反応液0、1㏄を皮内注射し、48時間後の発赤の大きさの度数分布(Ⅰ)とツベルクリン活性物質を含まない濃縮ブイヨン2000倍希釈液(対照液)0、1㏄皮内注射後の大きさの度数分布曲線(Ⅱ)と、さらにその農村の結核家族以外の学童以下の低学年(小学生以下で結核未感染者とみなされるもの)の2000倍希釈液0、1㏄皮内注射後48時間後の大きさと度数分布曲線(Ⅲ)を比較してみる住民のツベルクリン2000倍希釈による曲線(Ⅰ)は、双峰(ふたこぶ)曲線で二つの山と一つの谷がある。

しかし対照液による曲線(Ⅱ)および結核未感染者のツベルクリン液による曲線(Ⅲ)はいずれも単峰で、しかも(Ⅱ)(Ⅲ)の曲線は、(Ⅰ)の曲線の第1峰と一致していることは明白です。

すなわち、全住民のツベルクリン反応の発赤の大きさの度数分布の第1峰は、非特異的なものであって、第2峰をつくるものが、特異的であることが解る。

さらに発赤の大きさ4㎜以下には、特異的な発赤はほとんど現れないし、また発赤10㎜以上のものは、非特異的な発赤はほとんど加わらない。

したがって、発赤4㎜以下はツベルクリン反応陰性であり、発赤10㎜以上はツベルクリン反応陽性である。

しかるに発赤の大きさ5~9㎜の間は、非特異反応と特異反応が混じっている。

その混じり方は発赤が大きくなると、特異的なものが多くなり、反対に発赤の大きさが小さくなるにつれて、非特異的なものが多くなるといえます。

この意味では実際上5~9㎜を示したものは、偽陽性でと言える。

第二図は学童以下の低学年の2000倍希釈液0、1㏄皮内注射後48時間後の大きさの度数分布曲線(Ⅲ)を付け加えたものです。

戦前ツベルクリン反応検査の同じものが戦後は、農村の疫学調査でつくったようになっているのはなぜか? これでツベルクリン反応の判定基準はどこで作られたかの謎は解けた。

ここに来て特異的なものは、結核菌を投与されたもの、非特異的なものとは結核菌を投与されなかったものとよく理解できた。

更に工場は隠語(特定の社会・集団内でだけ通用する特殊な語)だったことが解った。

にほんブログ村

にほんブログ村

↑↑↑

クリックお願いします

この本の中には「約4000人ばかりの人口の某農村住民について、(多くの集団中最もツベルクリン反応陽性率の低い農村)2000倍希釈ツベルクリン反応液0、1㏄を皮内注射し、48時間後の発赤の大きさの度数分布(Ⅰ)とツベルクリン活性物質を含まない濃縮ブイヨン2000倍希釈液(対照液)0、1㏄皮内注射後の大きさの度数分布曲線(Ⅱ)と、さらにその農村の結核家族以外の学童以下の低学年(小学生以下で結核未感染者とみなされるもの)の2000倍希釈液0、1㏄皮内注射後48時間後の大きさと度数分布曲線(Ⅲ)を比較してみる住民のツベルクリン2000倍希釈による曲線(Ⅰ)は、双峰(ふたこぶ)曲線で二つの山と一つの谷がある。

しかし対照液による曲線(Ⅱ)および結核未感染者のツベルクリン液による曲線(Ⅲ)はいずれも単峰で、しかも(Ⅱ)(Ⅲ)の曲線は、(Ⅰ)の曲線の第1峰と一致していることは明白です。

すなわち、全住民のツベルクリン反応の発赤の大きさの度数分布の第1峰は、非特異的なものであって、第2峰をつくるものが、特異的であることが解る。

さらに発赤の大きさ4㎜以下には、特異的な発赤はほとんど現れないし、また発赤10㎜以上のものは、非特異的な発赤はほとんど加わらない。

したがって、発赤4㎜以下はツベルクリン反応陰性であり、発赤10㎜以上はツベルクリン反応陽性である。

しかるに発赤の大きさ5~9㎜の間は、非特異反応と特異反応が混じっている。

その混じり方は発赤が大きくなると、特異的なものが多くなり、反対に発赤の大きさが小さくなるにつれて、非特異的なものが多くなるといえます。

この意味では実際上5~9㎜を示したものは、偽陽性でと言える。

第二図は学童以下の低学年の2000倍希釈液0、1㏄皮内注射後48時間後の大きさの度数分布曲線(Ⅲ)を付け加えたものです。

戦前ツベルクリン反応検査の同じものが戦後は、農村の疫学調査でつくったようになっているのはなぜか? これでツベルクリン反応の判定基準はどこで作られたかの謎は解けた。

ここに来て特異的なものは、結核菌を投与されたもの、非特異的なものとは結核菌を投与されなかったものとよく理解できた。

更に工場は隠語(特定の社会・集団内でだけ通用する特殊な語)だったことが解った。

↑↑↑

クリックお願いします

1941年1月6日の「厚生科学」に「ツベルクリン反応(第2報)」というタイトルがついた論文が出された。著者は野辺地慶三(東大、大正8年卒)、柳澤謙(東大、昭和6年)などである。

この論文でわが国のツベルクリン反応の判定基準が決定した重要なものである。

この判定基準は今も使われている。

各種希釈ツベルクリン液および対象液に対する反応の観察には、東京府下のAおよびB工場養成工中15才および16才の者で農村出身者の男性を選んだと書かれていた。

使用した各種ツベルクリン液および希釈対照液(結核菌を培養する濃縮ブイヨン希釈液)は、何れも伝染病研究所製の原液を0、5%の石炭酸加生理食塩水で希釈したと書かれていました。

2000倍希釈ツベルクリン反応検査(第1図):東京府下のAおよびB工場の同一条件の養成工に行ったもので、被検者中24時間後に観察したもの1032人、48時間後に観察したもの1153人です。

注射後24時間後に観察した発赤の度数分布は、第1図の(Ⅰ)の曲線のごとくである。

すなわち発赤0㎜すなわち無反応者は、被検者の12.5%を占める。有反応者度数分布は3~4㎜にところで第1の峰を示し、全被検者の32、5%を占め、

5㎜~6㎜と次第に減少し、7~8㎜においては2、2、5%~2、7%を占める谷をつくり、その後漸次増加し11~20㎜に第2の山である双峰(ふたこぶ)曲線をつくる。

第2の山の高さは3.4%の間を上下しています。

第1図(Ⅱ)の曲線は48時間後の観察における発赤の大きさ(この時の論文からツベルクリン反応の判定には発赤で判断するようになっている)の度数分布です。この場合の全被検者の51、7%が発赤0㎜すなわち無反応でありました。また反応者については(Ⅰ)の場合と同様に3~4㎜において第1の峰を有し、また反応者については(Ⅰ)の場合と同様に3~4㎜で第1の峰を有し(12、0%)、7~8㎜に谷(1、1%)をまた11~20㎜をまたぐ第2の山を有する双峰(ふたこぶ)曲線を示していた。

第1の峰は全被検者の12%、谷は1、1%、

第2峰の最高は4、0%を示している。

2000倍希釈のツベルクリン液注射後、24時間および48時間における発赤消長の関係は、第1図の(Ⅰ)および(Ⅱ)の曲線を比較しても大体判明する。

すなわち24時間後9㎜以下の発赤を生じる者では、48時間後に発赤減退の傾向を示し、その半数の発赤は全く消失しますが、24時間後に10㎜以上の発赤を示すものは、かえって48時間後発赤の大きさを増す傾向を示した。

1000倍希釈ツベルクリン液:被検者は、B工場における養成工である。

その内24時間後に観察したものは371人であり、48時間後に観察したもの479人である(1000稀釈のツベルクリン反応の基準はわが国では使用しないことになったので説明から省く)。

しかし当時の国際連合の基準は1000倍稀釈が使用されていた。

後から解ったことではあるが!

次に2、000倍稀釈のツベルクリン反応液による場合の発赤に大きさの度数分布と対照液による場合の発赤の大きさを比較してみると、第8図、第9図(第2図)にみるように注射後24時間後も48時間の場合も大体においてツベルクリン反応曲線の谷に相当する部分までは一致する。

それより発赤大なる反応を反応域はツベルクリン反応曲線があがって上がって第2蜂を描き、対照反応液はそのまま下がって10㎜に至って終わる。

すなわち発赤7-8㎜の部分で両曲線は分離することが明らかである。

ツベルクリン反応者の示す双峰(ふたこぶ)曲線は非特異的反応曲線と特異的曲線との合成曲線であって谷の前後において両曲線は交叉していると考えられる。

結論:ツベルクリン反応検査方法は、2000倍希釈ツベルクリン液0、1㏄皮内注射によるツベルクリン反応は硬結、浮腫より発赤を基準とする方が誤差は少ない。

また判定時間は24時間より48時間の方が合理的である。

発赤の大きさによる度数分布曲線は、双峰(ふたこぶ)形であって7~8㎜の谷において非特異反応曲線および特異反応曲線が、交差してつくる曲線がある。

したがって発赤5~9㎜を偽陽性とし、4㎜以下を陰性、10㎜以上を陽性とするのが、妥当である。

以上の判定基準は、2000倍希釈ツベルクリン反応による場合のみに通用し、希釈度を異にしたツベルクリン反応による場合は適応出来ない。

この論文ではA工場とB工場の人数が解らないように巧妙に書かれていたが、A工場は1000人規模で、B工場は500人規模であると考えられた。

しかしこの論文に書かれている非特異反応曲線および特異反応曲線の意味は何年も解けなかった。

にほんブログ村

にほんブログ村

↑↑↑

クリックお願いします

この論文でわが国のツベルクリン反応の判定基準が決定した重要なものである。

この判定基準は今も使われている。

各種希釈ツベルクリン液および対象液に対する反応の観察には、東京府下のAおよびB工場養成工中15才および16才の者で農村出身者の男性を選んだと書かれていた。

使用した各種ツベルクリン液および希釈対照液(結核菌を培養する濃縮ブイヨン希釈液)は、何れも伝染病研究所製の原液を0、5%の石炭酸加生理食塩水で希釈したと書かれていました。

2000倍希釈ツベルクリン反応検査(第1図):東京府下のAおよびB工場の同一条件の養成工に行ったもので、被検者中24時間後に観察したもの1032人、48時間後に観察したもの1153人です。

注射後24時間後に観察した発赤の度数分布は、第1図の(Ⅰ)の曲線のごとくである。

すなわち発赤0㎜すなわち無反応者は、被検者の12.5%を占める。有反応者度数分布は3~4㎜にところで第1の峰を示し、全被検者の32、5%を占め、

5㎜~6㎜と次第に減少し、7~8㎜においては2、2、5%~2、7%を占める谷をつくり、その後漸次増加し11~20㎜に第2の山である双峰(ふたこぶ)曲線をつくる。

第2の山の高さは3.4%の間を上下しています。

第1図(Ⅱ)の曲線は48時間後の観察における発赤の大きさ(この時の論文からツベルクリン反応の判定には発赤で判断するようになっている)の度数分布です。この場合の全被検者の51、7%が発赤0㎜すなわち無反応でありました。また反応者については(Ⅰ)の場合と同様に3~4㎜において第1の峰を有し、また反応者については(Ⅰ)の場合と同様に3~4㎜で第1の峰を有し(12、0%)、7~8㎜に谷(1、1%)をまた11~20㎜をまたぐ第2の山を有する双峰(ふたこぶ)曲線を示していた。

第1の峰は全被検者の12%、谷は1、1%、

第2峰の最高は4、0%を示している。

2000倍希釈のツベルクリン液注射後、24時間および48時間における発赤消長の関係は、第1図の(Ⅰ)および(Ⅱ)の曲線を比較しても大体判明する。

すなわち24時間後9㎜以下の発赤を生じる者では、48時間後に発赤減退の傾向を示し、その半数の発赤は全く消失しますが、24時間後に10㎜以上の発赤を示すものは、かえって48時間後発赤の大きさを増す傾向を示した。

1000倍希釈ツベルクリン液:被検者は、B工場における養成工である。

その内24時間後に観察したものは371人であり、48時間後に観察したもの479人である(1000稀釈のツベルクリン反応の基準はわが国では使用しないことになったので説明から省く)。

しかし当時の国際連合の基準は1000倍稀釈が使用されていた。

後から解ったことではあるが!

次に2、000倍稀釈のツベルクリン反応液による場合の発赤に大きさの度数分布と対照液による場合の発赤の大きさを比較してみると、第8図、第9図(第2図)にみるように注射後24時間後も48時間の場合も大体においてツベルクリン反応曲線の谷に相当する部分までは一致する。

それより発赤大なる反応を反応域はツベルクリン反応曲線があがって上がって第2蜂を描き、対照反応液はそのまま下がって10㎜に至って終わる。

すなわち発赤7-8㎜の部分で両曲線は分離することが明らかである。

ツベルクリン反応者の示す双峰(ふたこぶ)曲線は非特異的反応曲線と特異的曲線との合成曲線であって谷の前後において両曲線は交叉していると考えられる。

結論:ツベルクリン反応検査方法は、2000倍希釈ツベルクリン液0、1㏄皮内注射によるツベルクリン反応は硬結、浮腫より発赤を基準とする方が誤差は少ない。

また判定時間は24時間より48時間の方が合理的である。

発赤の大きさによる度数分布曲線は、双峰(ふたこぶ)形であって7~8㎜の谷において非特異反応曲線および特異反応曲線が、交差してつくる曲線がある。

したがって発赤5~9㎜を偽陽性とし、4㎜以下を陰性、10㎜以上を陽性とするのが、妥当である。

以上の判定基準は、2000倍希釈ツベルクリン反応による場合のみに通用し、希釈度を異にしたツベルクリン反応による場合は適応出来ない。

この論文ではA工場とB工場の人数が解らないように巧妙に書かれていたが、A工場は1000人規模で、B工場は500人規模であると考えられた。

しかしこの論文に書かれている非特異反応曲線および特異反応曲線の意味は何年も解けなかった。

↑↑↑

クリックお願いします

1890(明治23)年8月月ベルリンで、開催された国際医学会総会で、コッホは突然結核の特効薬の開発に成功したと取れる報告を行った。

このニュースは、ヨーロッパはもちろんのこと、全世界を駆け廻った。

全世界の結核患者や医者は、コッホ(1843-1910)の報告を聞いて熱狂的に歓迎し、何とか「秘密のくすり」を手に入れようと、ベルリンに殺到した。

しかしコッホは、まだ開発途上というだけで、薬の成分も製法も明らかにしなかった。

この薬の正体はツベルクリンで、結核菌の培養液をそのまま煮沸し、濃縮濾過したものであった。 はるか離れた日本でも、政府は直ちに新薬を入手するため、3名の医者をベルリンへ派遣した。

結核の特効薬と期待されたツベルクリンは1891(明治24)年3月日本に到着したが、結核には効果はなかった。世界各国も同じ結果で、ツベルクリンに対する失望に包まれた。

ツベルクリンが結核の診断に利用できる事を発見したのは、アメリカからコッホのもとへ留学していたペアーソンである。彼は故郷で、外見上問題のない79頭の乳牛にツベルクリンを注射したところ、30頭の乳牛に発熱がみられた。

そのうちの2頭を選び解剖をしたところ、結核に罹患していた。

牛の結核の診断に、使用できることが明らかになった。

1907(明治40)年には、ウイーンの小児科医ピルケが、皮下にツベルクリンを入れると、赤く腫れ硬くなるのを発見し、人の結核の診断にも使用できることを発表した。

彼は2㎜を陽性に取ったが、これだと小児の九八%が陽性であった。

その結果ヨーロッパでは、小児期に結核に感染するというのが常識になった。

欧米では子供の頃にツベルクリン反応がほとんど陽性であると判断されていたため、大人の結核は再感染によるという考え方が1960(昭和35)年代まで信じられていた。

岡治道(東大、大正6年)は我が国の青年の肺結核は、初めて感染したときに、発病するものであって、再感染ではないと結論づけた。

また一度結核にかかった人が2度、3度結核に

罹ることはないとした(東京医学雑誌、43、208-241、 1932)

にほんブログ村

にほんブログ村

↑↑↑

クリックお願いします

このニュースは、ヨーロッパはもちろんのこと、全世界を駆け廻った。

全世界の結核患者や医者は、コッホ(1843-1910)の報告を聞いて熱狂的に歓迎し、何とか「秘密のくすり」を手に入れようと、ベルリンに殺到した。

しかしコッホは、まだ開発途上というだけで、薬の成分も製法も明らかにしなかった。

この薬の正体はツベルクリンで、結核菌の培養液をそのまま煮沸し、濃縮濾過したものであった。 はるか離れた日本でも、政府は直ちに新薬を入手するため、3名の医者をベルリンへ派遣した。

結核の特効薬と期待されたツベルクリンは1891(明治24)年3月日本に到着したが、結核には効果はなかった。世界各国も同じ結果で、ツベルクリンに対する失望に包まれた。

ツベルクリンが結核の診断に利用できる事を発見したのは、アメリカからコッホのもとへ留学していたペアーソンである。彼は故郷で、外見上問題のない79頭の乳牛にツベルクリンを注射したところ、30頭の乳牛に発熱がみられた。

そのうちの2頭を選び解剖をしたところ、結核に罹患していた。

牛の結核の診断に、使用できることが明らかになった。

1907(明治40)年には、ウイーンの小児科医ピルケが、皮下にツベルクリンを入れると、赤く腫れ硬くなるのを発見し、人の結核の診断にも使用できることを発表した。

彼は2㎜を陽性に取ったが、これだと小児の九八%が陽性であった。

その結果ヨーロッパでは、小児期に結核に感染するというのが常識になった。

欧米では子供の頃にツベルクリン反応がほとんど陽性であると判断されていたため、大人の結核は再感染によるという考え方が1960(昭和35)年代まで信じられていた。

岡治道(東大、大正6年)は我が国の青年の肺結核は、初めて感染したときに、発病するものであって、再感染ではないと結論づけた。

また一度結核にかかった人が2度、3度結核に

罹ることはないとした(東京医学雑誌、43、208-241、 1932)

↑↑↑

クリックお願いします