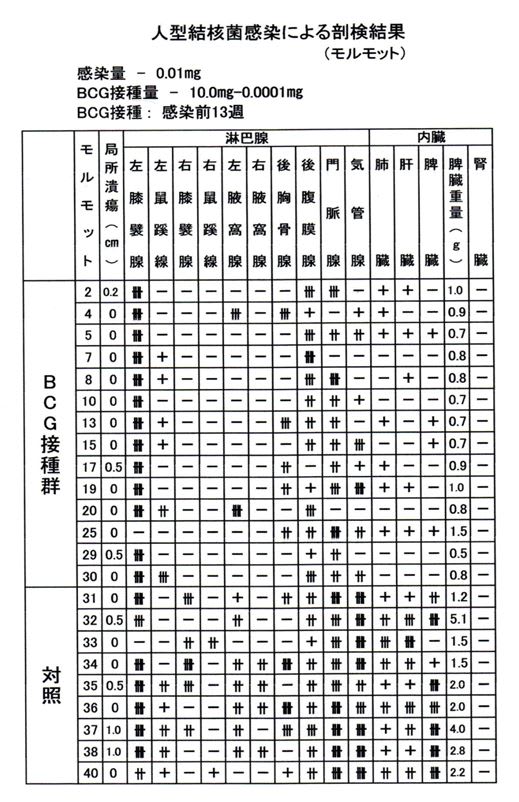

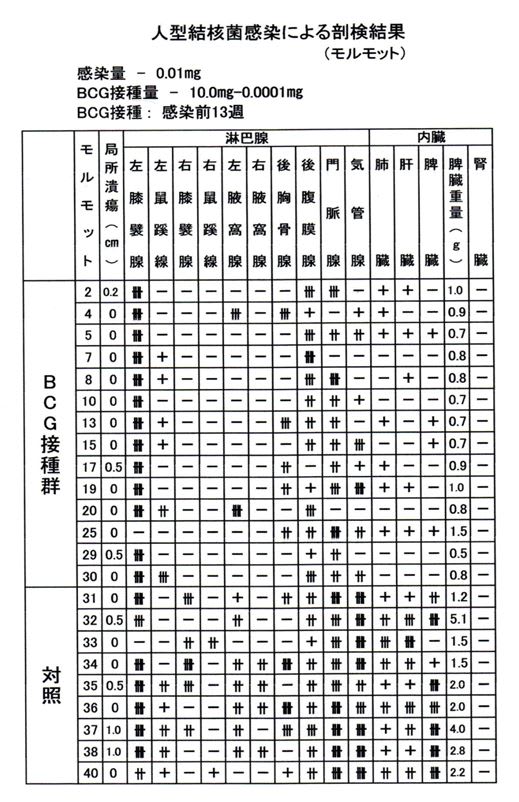

表1は柳澤謙(東大、昭和6年卒)のBCGのモルモットに対する予防効果を示す(BCGの実験的研究第1回報告、実験医学雑誌、1935)。

BCGは10.0㎎~0.0001㎎を背部皮下に接種したものである。

その後13週目に人型結核菌0.01㎎をモルモットの左側腹壁皮下に注射し、更に10週後に解剖した。

BCG接種後に結核菌を感染させた群は14頭で、

結核菌のみを感染させた対照群は、最初10頭いたが、実験中に1頭が死亡したので、最終的には9頭になった。

対照群でも結核菌投与後10週目に剖検している。

実験成績の判定法(モルモットに対する)は、佐藤秀三によって「結核ワクチン」の効果判定を行うために考案された「佐藤のヒストグラム法」である(「結核」、宿題報告、1927(昭和2)年)。

「佐藤のヒストグラム法」とは、モルモットのリンパ腺および内臓の結核性変化をモルモット毎に集計し、1本の横の柱にした棒グラフである(図1)。この佐藤のヒスとグラムが理解できないと次に進めないので詳細に説明する。

図1の白い部分はリンパ腺、黒い部分は内臓の結核結節数、黒い横線は脾臓の重量である。

リンパ腺は左右膝窩腺(しっかせん)、鼠蹊腺(そけいせん)、左右腋窩腺(えきかせん)および後胸骨腺(こうきょうこつせん)、後腹膜腺(こうふくまくせん)、門脈腺(もんみゃくせん)、気管支腺の10ヶ所の結核性変化を観察し、その腫脹のないもの-、米粒大1+、大豆大(だいずだい)2+、えんどう豆大3+、空豆大(そらまめだい)4+として計算している。

内臓(肺、肝臓、脾臓、腎臓)の結核性結節数は、変化のないもの-、少数1+、少々多数2+、多数3+、はなはだ多数4+として記載することにしていた。

図1のBCG接種群の1番下の段は、モルモット19で、リンパ腺結核14点、内臓の結核性結節数2点、合計16点である。

下から2番目のものは、モルモット5、13、30 はリンパ腺結核変化では同じ14点になるが、この場合は、内臓の結核性結節数の多い点数から積み上げている。

つまり下から2番目は内臓の結核性結節数3点のモルモット5が、その上には内臓の結核性結節数2点のモルモット13 、さらにその上には、内臓の結核性結節数0点のモルモット30が入る。

このようにしてつくられた図1の実験群と対照群との結核性病変の強弱をみるときは右と左の面積を比較すればよいことになる。

結核菌のみを投与した対照群では、1番下はモルモット37である。

このモルモットのリン腺結核は24点、内臓の結核性結節数は7点、合計31点である。

下から2段目にはモルモット35が入り、このモルモットの病変は30点(内臓結核8点)で、下から三段目には同じく30点のモルモット34(内臓結核5点)が入ことになる。

これを繰りかえせば「佐藤のヒストグラム法」の完成である。

「佐藤のヒストグラム法」はモルモットを病変の重い順に積み上げれば良い訳なので、理解してしまえば簡単なことだったが、これを理解するために時間がかかった。

モルモットでは、BCG投与は結核予防に顕著な効果はあったが、BCGの投与量と結核の予防効果の間には、全く相関関係は認められなかった。

つまりBCGの量が多いからといって結核予防効果が大きいということではなかった。

にほんブログ村

にほんブログ村

↑↑↑

クリックお願いします