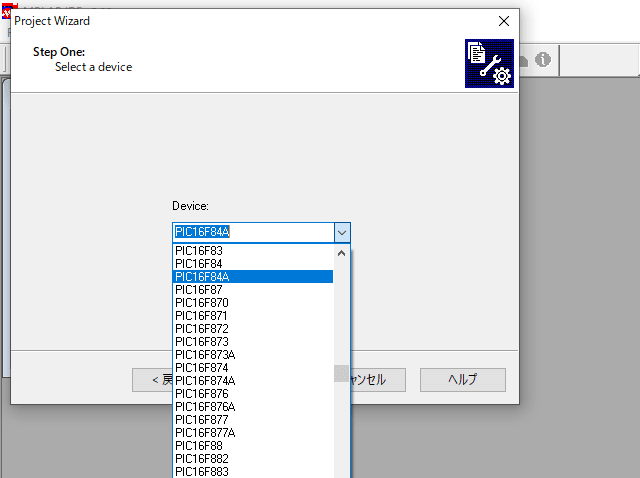

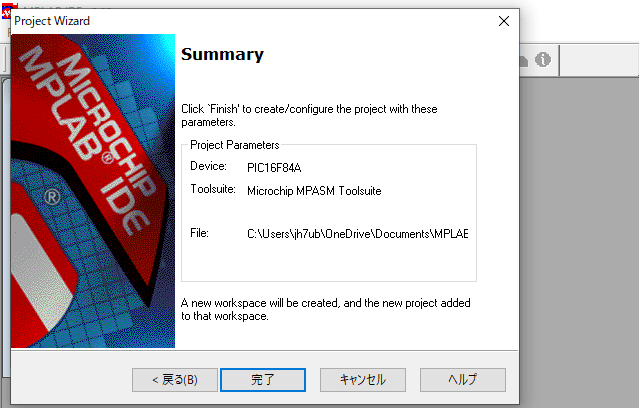

Projectを作成したら、PICプログラムの本体であるソースリストを作成します。

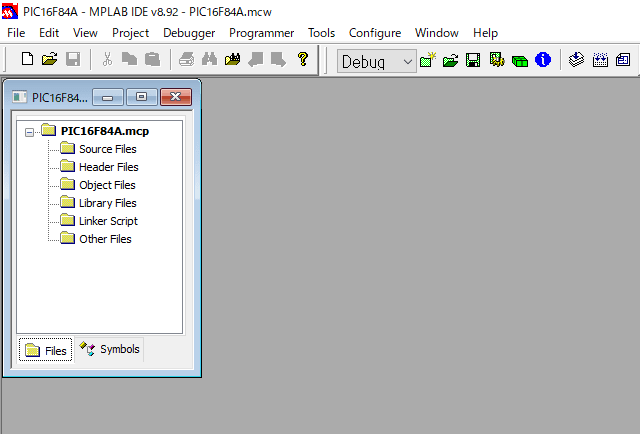

今回のPIC16F84Aの動作テストのための回路図です。

クロックは、10MHzのレゾネータを使っています。

RA0は10KΩでプルアップしています。RA0はSW OFFで1、ONで0です。

出力は、RB1で電流制限抵抗330Ωを介してLEDに接続しています。

RA0に接続されたSWを押したときにRB1に接続したLEDが点灯するというプログラムを作ることにします。

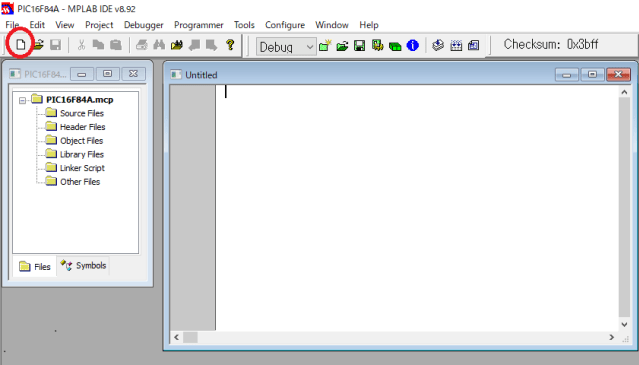

アセンブラ・ソースリストを作るためにMPLAB IDEのメニューの左端の白紙のアイコンをクリックします。Untitledという新しいウンドウが開きます。

ここにアセンブラで記述したソースファイルを書き込みます。

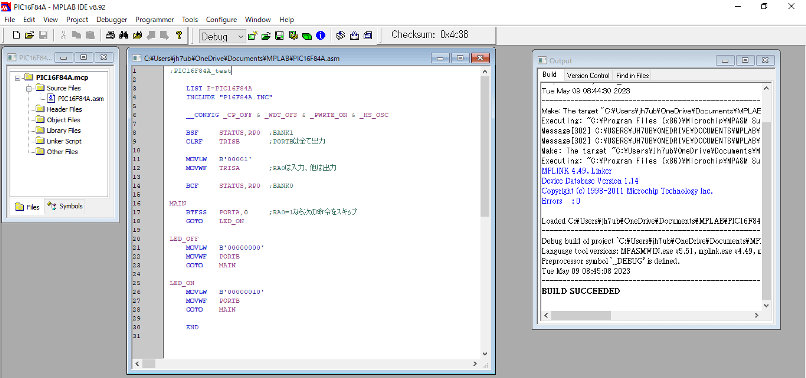

今回のプログラムです。これを書き込んで「名前を付けて保存」します。

今回は、「PIC16F84A.asm」としました。拡張子は、「asm」とします。

*******************************************************************

;PIC16F84A_test

LIST P=PIC16F84A

INCLUDE "P16F84A.INC"

__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC

ORG 0

BSF STATUS,RP0 ;BANK1

CLRF TRISB ;PORTBは全て出力

MOVLW B'00001'

MOVWF TRISA ;RA0は入力、他は出力

BCF STATUS,RP0 ;BANK0

MAIN

BTFSS PORTA,0 ;RA0=1なら次の命令をスキップ

GOTO LED_ON

LED_OFF

MOVLW B'00000000'

MOVWF PORTB

GOTO MAIN

LED_ON

MOVLW B'00000010'

MOVWF PORTB

GOTO MAIN

END

**********************************************************************

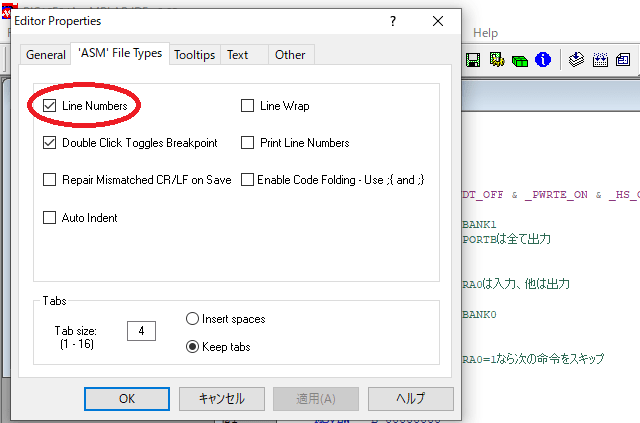

ソースリストを見やすくするためとデバックしやすくするためにソースリストに行番号を入れます。方法は、メニューの「Edit」 の「Properties」を開き、「'ASM' File Types」タグを開き、Line Numbersにチェックを入れ、「OK」をクリックします。

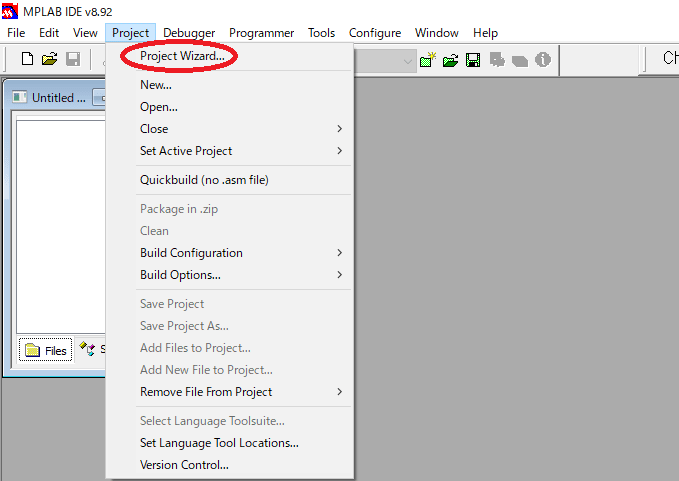

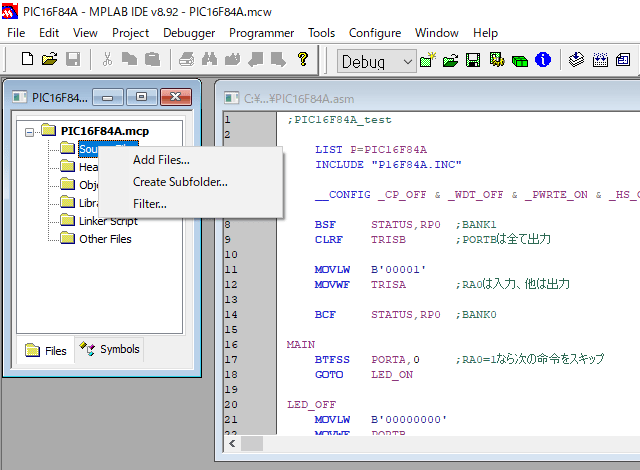

この状態ではまだbuildできません。Projectの「Source Files」フォルダにasmソースリストを取り込みます。

方法です。Projectウインドウで、「Source Files」にマウスカーソルを移動し、右クリックし、「Add Files」をクリックします。 開いたウインドウで使用するasmファイル(今回は、PIC16F84A.asm)をクリックし、「開く」をクリックします。

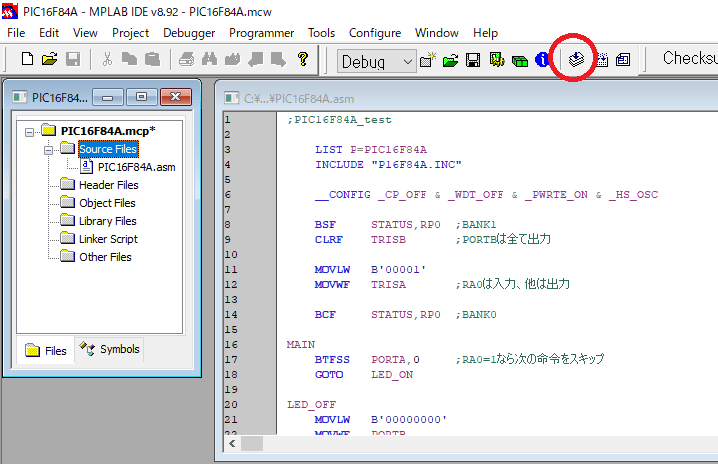

これで、プロジェクトの中にソースファイルが取り込まれました。

この状態で、build(アセンブラのソースリストをコンパイルし、PICが実行可能なHEXファイルを生成すること)が可能になります。

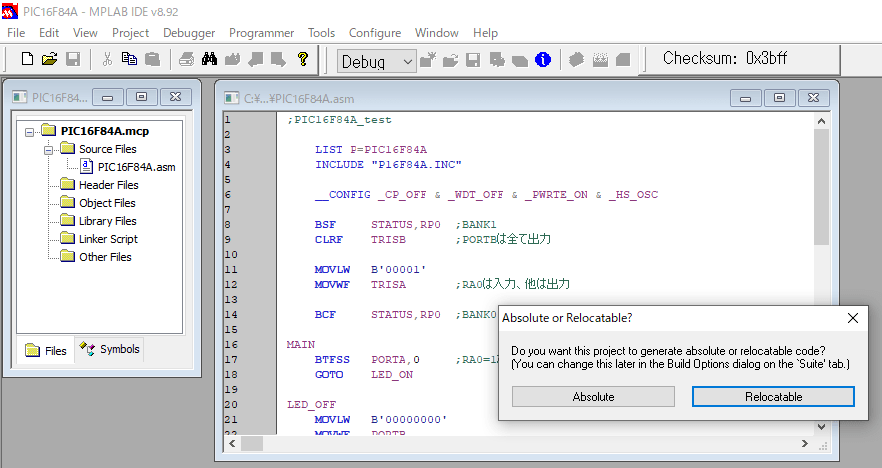

上の図の赤丸印のアイコン「Make」をクリックするとコンパイルが始まります。「Absolute or Relocatable?」が表示されたら「Absolute」を選びます。

エラーがなければ、Outputウインドウに「BUILD SUCSEEDED」と表示され、build成功です。エラーがだた場合は、ソースリスト修正し、再度Makeを押してbuildします。