> 人々を恐怖に突き落としたスペイン風邪も、流行開始から3年後の1921年には「うそのように去っていった」という。

6・1・2020

パンデミックはいつ「収束」するのか 「ステイホーム」期間中、旧作ドラマにハマった人も多いだろう。TV各局が過去のヒット作品の再放送で急場をしのぐなか、異例の高視聴率を記録したのが「JIN-仁- レジェンド」だった。週末午後の時間帯に、2桁台を記録。質の高い作品なればこそだが、現代の医師が江戸時代末期にタイムスリップし、コレラや梅毒、結核などの感染症から人々を救う筋書きに、多くの人が現代のわが身を重ね合わせ、励まされたのだろう。

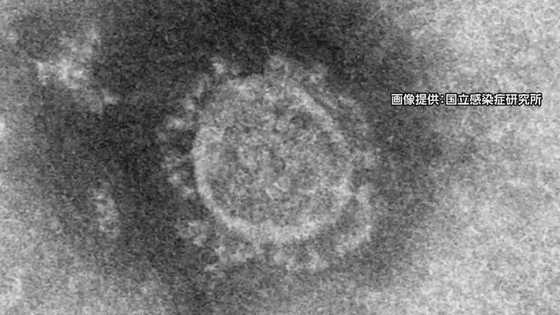

【この記事の画像を見る】

5月25日、日本では緊急事態宣言が全国で解除。自粛生活に倦(う)んだ人々が初夏の陽気に誘われて街に繰り出すなか、先にロックダウンを解除した国々からは、再び感染者が増加しているニュースも聞こえてくる。秋以降の第2波の影響への不安もぬぐえない。

いったいいつまで「with コロナ」の生活を送らねばならないのか、それが世界中の人々の正直な実感だろう。今回のようなパンデミックは、何をもって「収束」といえるのか。特効薬や予防ワクチンができるのを待つのか、それとも新型コロナウイルスが地球上から消え去るまで待つのか。そんな思いから、過去の人類と感染症との関わり方を振り返ってみた。

■ウイルスと人類の長い共存の歴史

そもそも、「感染」とは、細菌やウイルスなどが、人や動物などの〈宿主〉に寄生し、体内で増殖することを指す。仮に感染しても宿主が無症状なら、そのまま平和に共存することもできる。だが、宿主の体調が悪化する場合、それは「感染症」ということになる。

これまでも実に多くの感染症が人類の行く手を阻んできた。ペスト、コレラ、天然痘、梅毒、結核、ハンセン病、マラリア、デング熱、エボラ出血熱、エイズなどなど。今日でも、麻疹、風疹、水ぼうそう、破傷風、インフルエンザ、マイコプラズマ肺炎などは私たちの身の回りに常にある。こうしてみると世の中は「感染症」だらけだ。

歴史的なパンデミックとしては、13世紀のハンセン病、14世紀のペスト、16世紀の梅毒、17~18世紀の天然痘、19世紀のコレラと結核、20世紀に入ってからはスペイン風邪やエイズなどがあった。だが、このなかで人類が完全に撲滅できたのは、実に天然痘ただひとつ。紀元前から存在し、感染力、罹患率、致死率ともに高く、顔に瘢痕が残るこの感染症は、1977年にソマリアで発症した人を最後に感染が確認されず、WHO(世界保健機構)は1980年に世界根絶宣言を行った。逆にいえば、それ以外の感染症は、今もこの世界のどこかに存在し、忘れた頃に流行を繰り返しているということだ。

■病原体との闘いは、未来永劫につづく宿命

2014年に発刊され、コロナ禍において話題になった『感染症の世界史』で、著者の石弘之氏はこう述べている。「人と病原体との闘いは、未来永劫につづく宿命」だと。

石氏の視点では、私たち人類がさまざまな苦難を乗り越えて進化してきたのと同様、ウイルスや細菌もまた、自らの進化のため、〈宿主〉として私たち生物を選び、あるときは壮絶な闘いをしかけ、あるときは共存関係を保つことで、共に長い歴史を歩んできたからだ。人類の歴史はたかだか20万年、微生物の歴史は40億年にも及ぶ。彼らの生命力(? )を打ち滅ぼす方法は、簡単には見つからないということだ。

■そもそも人類が栄えたのはウイルスのおかげ

この本のなかで特に目からウロコだったのは、そもそも人類の誕生にはウイルスの助けが欠かせないという事実だ。

私たち哺乳類は新しい生命を母親の胎内で育てる。だが、そもそも胎児の遺伝形質の半分は父親由来である。いわば「移植された臓器のように母親の免疫系にとっては異質な存在」であり、「通常なら母体の免疫反応によって胎児は生きてはいけないはず」なのだ。その謎を解いたのが「1970年代に入って、哺乳動物の胎盤から大量のウイルスが発見された」ことだったという。ウイルスの作用により、母親の免疫反応が抑制され、本来「異物」として排除されるべき胎児も母親の胎内にとどまることができているというのだ。

それだけではない。2003年の「ヒトゲノム計画」で、人間のゲノム解読が完了したが、その結果、私たちの体を設計する役割を持つゲノムの約半数はウイルス由来であることもわかったという。これらウイルス由来の遺伝子は、「進化の途上で人の遺伝子にもぐりこんだもの」であり、「過去に大暴れしたウイルスの残骸かもしれない」。

■細菌なくして生態系の存続なし 細菌もそうだ。ペストやコレラなど、細菌が引き起こす恐ろしい病もあるが、そもそも私たちの手や腸内、口腔内などには無数の常在菌が棲息し、人体と平和に共存することで私たちの健康は維持されている。特に100兆個もの細菌がすみつく腸内は、多様な植物が咲き誇る様を模して「腸内フローラ」とも呼ばれている。細菌なくして生態系の存続なし。

つまり、ウイルスも細菌も、人類とは互いの進化を支え合う、切っても切れない不思議な共存関係でもあるのだ。

■ウイルスと人類のつきあい、4パターン そんな微生物と哺乳動物たる人類との関わり方は、大きく次の4つに分類されるという。

ケース1:「宿主が微生物の攻撃で敗北して死滅する」 致死率の高いアフリカのラッサ熱や、エボラ出血熱がこのタイプだ。恐ろしい感染症だが、一方の微生物もほかの宿主に移らない限り、宿主と運命を共にして死滅するので、リスクは大きい。結果的に、局地的、短期的な感染にとどまることも多い。

ケース2:「宿主側の攻撃が功を奏して、微生物が敗北して絶滅する」 すでに根絶した天然痘のほか、ハンセン病やポリオ、黄熱などがこのタイプだ。ワクチンや治療薬が存在し、予防や治療が可能な感染症といえる。

ケース3:「宿主と微生物が和平関係を築く」 大腸菌や乳酸菌、酪酸菌など人にとって欠かせないパートナーとなった常在菌も多い。普段はおとなしいが、宿主の免疫が低下した場合などに牙をむく「日和見菌」も存在する。

ケース4:「宿主と微生物がそれぞれに防御を固めて、果てしない闘いを繰り返す」 代表的なのはヘルペスウイルスだ。幼少期には「水痘(水ぼうそう)」に、成長後は「口唇ヘルペス」や「性器ヘルペス」、「帯状疱疹」に苦しめられた人もいるだろう。症状が治まっても、ストレスや疲労、妊娠や免疫力低下などをきっかけに再び暴れだすのが特徴だ。

■2022年まで断続的な外出規制を続けなくてはならない

さしずめ、今回の新型コロナウイルスは、当初ケース1が恐れられたが、そこまでの致死率ではなく、なんとか人類の滅亡は免れそうだというところだろう。 今後の理想は、ケース2「宿主側の攻撃が功を奏して、微生物が敗北して絶滅する」だ。完全なる根絶は難しいとしても、なんとか予防ワクチンや治療薬を開発するか、自然感染によって集団免疫が獲得されることが望ましい。

しかし、そのどちらも2~3年は要すると専門家からは試算されている。米ハーバード大学の公衆衛生大学院の研究チームによると、医療崩壊を起こさず徐々に集団免疫を獲得するためには、2022年まで断続的な外出規制を続けなくてはならないという。薬の開発と承認には一定の時間がかかるうえ、ウイルスは極めて短期間に遺伝子変異を繰り返す。ワクチンが出来上がる頃には、すでに十分に効かないタイプに変異している可能性もあるのだ。

■スペイン風邪も流行開始から3年後に「うそのように去っていった」 ただ、ウイルスの脅威が数年後に弱まる可能性もある。約100年前に世界を混乱に陥れたインフルエンザ、通称「スペイン風邪」は、1918年から約3年間続き、世界人口のおよそ18億人のうち約6億人が感染した。折しも世界は第1次世界大戦中で、各国が感染情報を秘密にしたことや、軍隊生活の3密状態+栄養不足+医療不足も加わり、膨大な死者を出し、結果的に大戦終結が早まったともいわれている。

日本でも「国内感染者は2300万人を超え、死者の合計は38万6000人に達した」と記録されているが、専門家の試算によるとそれよりも多く、実際は「死亡数は45万人にのぼる」ともされている。

だが、それほどまで人々を恐怖に突き落としたスペイン風邪も、流行開始から3年後の1921年には「うそのように去っていった」という。その後も10年ほどは目立たない程度に流行を繰り返してはいたが、かつてのような脅威ではなくなったというのだ。

■ウイルスとの平和共存が両者にとって有利

このようにウイルスや細菌は、弱体化・無害化の道をたどることもある。過去の梅毒や細菌性赤痢も、毒性の弱いタイプに入れ替わっている。この現象について石氏はこう解説している。 「これは生物進化からも説明ができる。病原体が宿主の動物に感染してから長い時間かけて共進化すると、ついには宿主に重大な病気を引き起こすことなく共存状態になる。病原性が強いままだと宿主を殺して共倒れになる危険性があり、平和共存は両者にとって有利だ。(中略)リチャード・ドーキンスが提唱した『利己的な遺伝子』の考えに従えば、ウイルスにとってもっとも有利な寄生方法は、宿主(遺伝子の乗り物)を殺さずにいつまでも自己の複製をさせることだ」(『感染症の世界史』)

今後も、ウイルスや細菌と私たち人類は、つかず離れずの距離を保ち共存していくことが余儀なくされるということだ。

■「with ウイルス」が人類の宿命 過去のパンデミックはいずれも、人類の文明発展に伴い発生してきた。かつてシルクロードを行き来した行商人たちが、絹や紙、火薬やガラス製品などの品々を運ぶと同時に、東から西にはペストを運び、西から東へは天然痘や麻疹を運んだように、いやそれよりもはるかに大規模に、私たちはグローバル化した世界で経済活動を行っている。ラクダや馬、船や鉄道に代わり、大型旅客機やクルーズ船で人間を大量に素早く長距離運べるということは、ウイルスや細菌も速やかに世界中を移動できるということだ。

過密化した都市では、ウイルスや細菌が繁殖するのにふさわしい条件が整い、加速する森林伐採によって人里に押し出された野生動物は、人がまだ免疫を持たないウイルスや細菌をも運んできた。発展途上国の低賃金労働者は衛生環境が劣悪ななか、野生動物を食べることで、新たな感染リスクにさらされている。人体、農作物、家畜への抗生物質の乱用は、微生物の抗生物質への耐性も高めている。

いずれをとっても、人類にとって「都合のよい」環境は、微生物にとっても「生存に有利な」環境であり、そのことを視野に入れて、私たちはこれからの地球環境、経済環境を見直していくべきなのだろう。改めて石弘之氏の、「人と病原体との闘いは、未来永劫につづく宿命」というメッセージを受け止め、「with ウイルス」の生活を模索していきたい。

---------- 三浦 愛美(みうら・まなみ) フリーランスライター 1977年、埼玉県生まれ。武蔵大学大学院人文科学研究科欧米文化専攻修士課程修了。構成を手がけた本に『まっくらな中での対話』(茂木健一郎ほか著)などがある。