オランダ人指揮者というカテゴリーは、このエドヴァルト・ファン・ベイヌムとベルナルト・ハイティンクしかいないのだが、ハイティンクが2枚も録音しているので、カテゴライズしてしまったわけだ。

オランダ人指揮者というカテゴリーは、このエドヴァルト・ファン・ベイヌムとベルナルト・ハイティンクしかいないのだが、ハイティンクが2枚も録音しているので、カテゴライズしてしまったわけだ。

このベイヌムだが、かのメンゲルベルクと同時期にコンセルトヘボウの首席指揮者であり、戦後音楽監督兼終身指揮者になったという人だ。なのでメンゲルベルクのスコア分析は見ていただろうし、本人も現代音楽をレパートリーに持っていたという。

オランダという土地柄なのかもしれないが、なにか尖っていながら実証主義的な何かがあるのかもしれない。変わった指揮者を排出する土地だ。それはその後アメリカにお株を奪われてしまって、目立たなくなっているだけかもしれない。

この録音で一つ見落としてはいけないのは、1946年であるということだ。終戦17ヶ月後に録音している。そこに5管編成のオーケストラを準備して多分万全な録音をしたというのが、私にとってはかなり大きい。この46~60年の録音を聞くと、録音上の理由で編成を少し小さくしている可能性がある。それがこの46年の録音では多分ないということだ。その後の音につながるものがここにはあるわけで、歴史的演奏だと思う。

アンセルメの1950年の録音よりはいいと思う。だが、やっぱり技術的な問題は残っていると思う。

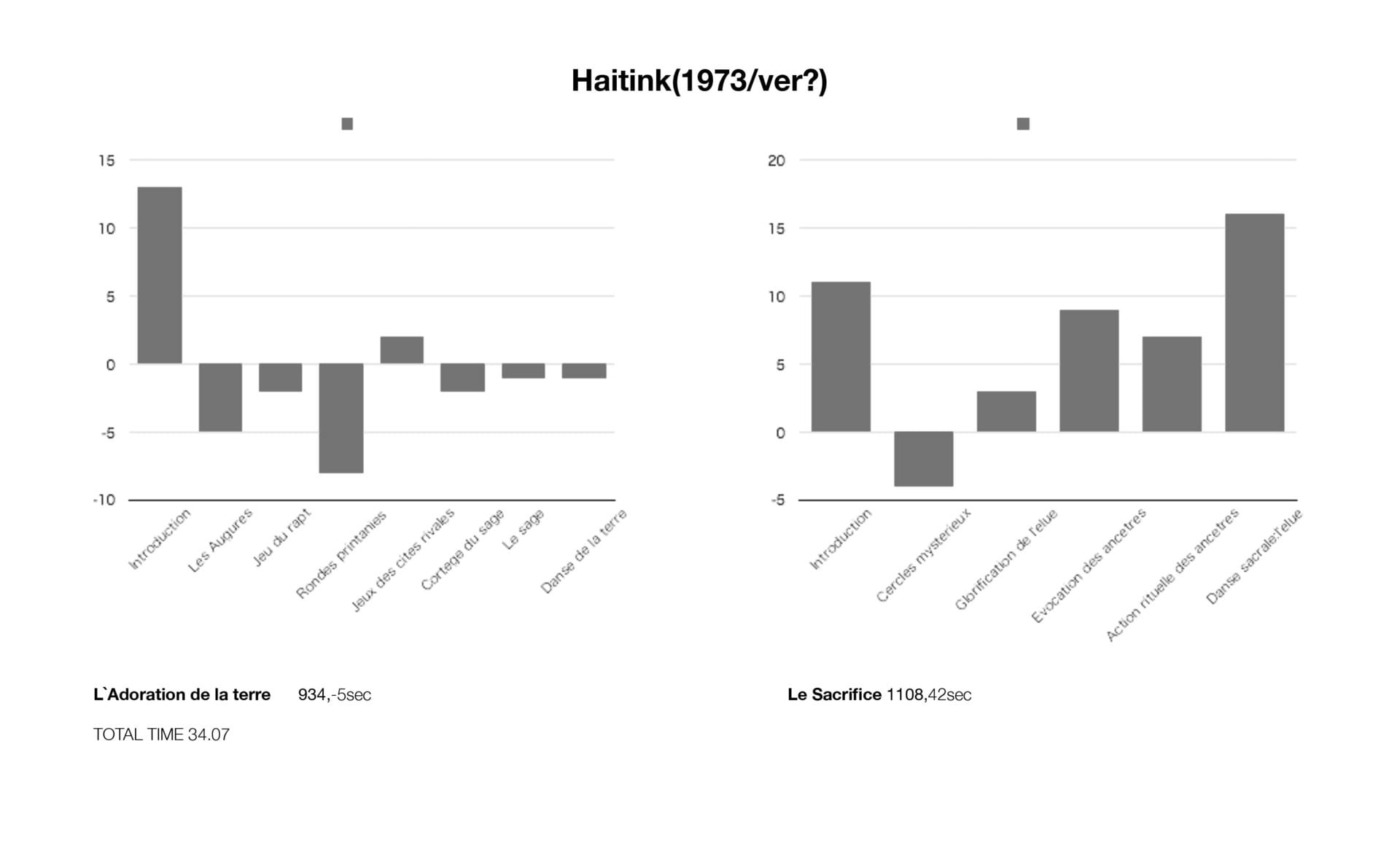

ハイティンクの演奏は、物議を醸したものだという。でもどこが問題になったのか私にはさっぱりわからなかった。もしもこの演奏が問題なら、カラヤンの63年の演奏はなんだったのかということになる。

タイム的には問題のないレベルに収まっている。

春の祭典を再録音する指揮者には必ず意味がある。アンセルメ、ショルティやドラティのようにオーディオ規格が変わるたびに録音しなおすひと、つまり企業側の理由がある場合だ。特にショルティやドラティにはその音質や、ダイナミックな演奏でオーディオファンを魅了してきた、出せば売れるのだ。そして多分失敗したから悔しくて再録音する場合、多分カラヤンだろう。サー・コリン・デイヴィスがなぜ録音し直したのかはわからないが、ここに当てはまるのかもしれない。

そしてその折衷版がハイティンクなのかもしれない。最初の録音はロンドン交響楽団だが自分の録音の後に、ラインスドルフが同じオケで録音しているわけだ。発売はハイティンクの方が早かったが、それでもモヤモヤするだろう。比較されるわけだから心中穏やかでないはずだ。

それがデジタルになったからということで、ゴリ推ししたのかもしれない。演奏は第2部で真逆の傾向になっているのに注目したい。

「春の祭典」には指揮者を狂わす、魅力があるのでしょう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます