こんばんは。こちらは現在午前二時過ぎです。

本日というか昨日、秋学期の授業がすべて終了しました。今学期はあとはテストを5教科こなすのみとなりました。9月の授業開始から今日まで本当にあっというまでした。実質3か月ちょっとで半期が終わるというのも短いですね。

最終授業はどの授業も教授が「今後の皆さんのご発展を祈ります」的なあいさつで絞めて、学生の拍手で終わる感じでした。

いま各科目の復習と問題演習をしていて改めて思うのですが…

ひとつひとつの情報は聞いた時には、ありきたりに思えたり、すでに知っているような気がしたり、わかっているつもりで聞き流してしまっていたり、特に気にも留めないようなことがありますが、実際にはちゃんと”理解”できていないことがありますね。

たとえば「明日は雨が降る」という発言があったとして、それぞれの単語の意味に疑問点はまったくないし、また、それが組み合わさった文意にも疑問点はないわけです。

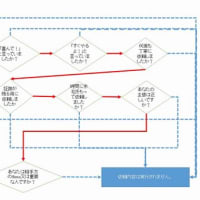

だけれども、じゃあこの情報がどんな風に働くの?となると、その情報が実際に使われるシーンを想像することが必要になると思います。

たとえば、明日ピクニックに行きたいんだったら、「明日は雨が降る」という情報は、例えば、ピクニックを決行するかどうかの判断材料になるわけです。

結局のところ、ひとつの定義づけを試みてみるとすれば、”理解”は外部から入ってくる情報の分類ができて、それを自分から誰かに説明できる(使える)状態にすることな気がしています。(もちろん情報の分類自体も使用目的に依存する)

いま各科目それぞれの全過程を終えて、ある程度全体を俯瞰できて、かつ、それぞれの項目の論点をある程度つかんだ結果として、これらの情報が実際に使われるシーンをある程度想像できるから、各授業で断片的に説明されていた情報がようやく有機的につながってきて、外部に発信できるレベルに少しずつ近づいている気がします。(そして記憶に定着しやすくなる)

特にこちらのコモンロー(判例法)なるものは制定法のような辞書的な構造が目に見えずらいし、授業も各判例の論評に比重が置かれることになるので、体系がとりづらいです。

とはいえ、たぶん、センスのいい人は最初からこの情報の分類が得意で精度が高いんだと思います。うらやましいことです。が、きっと、この精度ってのは”センス”というよくわからない概念で済ますものではなくて、経験(知識)でカバーされるものなんだと思います。

さて、ロースクール(というか外国人の授業風景)で最初のころ若干カルチャーショックだったことのひとつが、ほかの学生の授業態度です。

例えば、あなたが教室にいて、次のような行為を見かけたらどう思いますでしょうか。

・教員の目の前にいる学生が足を隣の椅子の座る部分に乗せている

・教員の目の前または後ろを通り過ぎて学生が授業中に退出する

・学生が授業中に食事(ピザとかスープとか)をとり、食事がすんだら授業中にごみ箱に捨てに行く

・授業の流れに関係なく、個人的な関心事を質問する

・自分の気に食わない内容を授業中に教員に対して意見を言う

どこまで許せるかは人によって異なると思いますが、いずれも実際に遭遇するような話です。でもまあ意外と外人は気にしてないようです。

当初は(というか今もいくつかは)気になりましたが、ふと、なぜ気になるのか、あるいはなぜ気にならない人がいるのかと考えてみると、そもそも自分のモノサシが別に大した根拠というか確信に基づいているものでもないなと思ったりします。

典型的な我々の発想からすると(この表現もまったくもって適切ではないですが…話の流れとして…)、講師というものは受講者たる我々に何かを”教えて”(与えて)くれるものですので、どちらかというと上から下の一方方向の情報伝達といえると思いますが、ほかの外国人からすると、相手との双方向の議論の中で何かを”学ぶ”(発見する)文化に生きているので、別にそれさえ満たされていれば、それほど上記のような行為を気にしないのかもしれません。

むしろ彼らからすると、

・授業中に聞いたふりをしながら、ほかの作業に没頭する

・授業中に回答をわかっていながら発言をしない

のほうが、双方向の情報伝達に貢献しないという意味で、よっぽどNGなのかもしれません。

とすると、むしろ体系的ではなく、断片的なパズル化した情報を与えていって、各個人がみずから、あるいは他者との交流を通じて、その体系を発見するというプロセスが、まさに”学び”であって、こちらの人たちのやり方なのかもしれません。

この方法は答えがどこかにポンーと置いてある場合では極めて非効率的ですが、答えをみんなで見つけていくような性質の事象(未経験の事象)が発生したときには有効ですよね。(仕事とか!?)

さて、よく”視野を広げる”だとか”アンテナを高く”だとか言われると思います。

おそらく人類の物理的な視野角は個人によって大きく変わるものではないでしょうし、アンテナが生えている人はいないと思うので、これは比喩表現でしょう。(眠くて何言いたいのかよく分からなくなってきました 笑)

…とすると、さきほど、情報の分類は”センス”ではなく経験(知識)で精度があがるのではないか、と書きましたが、人間はみな24時間しかないですし、同じ時間に違う場所に存在することもできないし、人類みんなが同じことを繰り返しても発展がないので、視野を広げるということは誰かの視点を拝借するという側面によることが大きいでしょう。本は人生の追体験とか言いますし。

(もちろん、どーしても”感覚的に”受け入れられない考えも世の中いくらでもあるとは思います。例えば、ちょうど今廊下を叫びながら走って行った隣人とか!何してんねんっ。)

あぁ、3時半になってしまった。。。

うまいオチがつかないのですが、今、海外で外国人とのコントラストがあるから、上記のようなことを改めて感じたものの、別にこれ(価値観の違い)はどんなコミュニティでも生じてますよね。

国際取引における心構え(含:異文化理解)的な授業をとっていたので、すこし無理やりですが、身近な例に置き換えて共有してみました。

本日というか昨日、秋学期の授業がすべて終了しました。今学期はあとはテストを5教科こなすのみとなりました。9月の授業開始から今日まで本当にあっというまでした。実質3か月ちょっとで半期が終わるというのも短いですね。

最終授業はどの授業も教授が「今後の皆さんのご発展を祈ります」的なあいさつで絞めて、学生の拍手で終わる感じでした。

いま各科目の復習と問題演習をしていて改めて思うのですが…

ひとつひとつの情報は聞いた時には、ありきたりに思えたり、すでに知っているような気がしたり、わかっているつもりで聞き流してしまっていたり、特に気にも留めないようなことがありますが、実際にはちゃんと”理解”できていないことがありますね。

たとえば「明日は雨が降る」という発言があったとして、それぞれの単語の意味に疑問点はまったくないし、また、それが組み合わさった文意にも疑問点はないわけです。

だけれども、じゃあこの情報がどんな風に働くの?となると、その情報が実際に使われるシーンを想像することが必要になると思います。

たとえば、明日ピクニックに行きたいんだったら、「明日は雨が降る」という情報は、例えば、ピクニックを決行するかどうかの判断材料になるわけです。

結局のところ、ひとつの定義づけを試みてみるとすれば、”理解”は外部から入ってくる情報の分類ができて、それを自分から誰かに説明できる(使える)状態にすることな気がしています。(もちろん情報の分類自体も使用目的に依存する)

いま各科目それぞれの全過程を終えて、ある程度全体を俯瞰できて、かつ、それぞれの項目の論点をある程度つかんだ結果として、これらの情報が実際に使われるシーンをある程度想像できるから、各授業で断片的に説明されていた情報がようやく有機的につながってきて、外部に発信できるレベルに少しずつ近づいている気がします。(そして記憶に定着しやすくなる)

特にこちらのコモンロー(判例法)なるものは制定法のような辞書的な構造が目に見えずらいし、授業も各判例の論評に比重が置かれることになるので、体系がとりづらいです。

とはいえ、たぶん、センスのいい人は最初からこの情報の分類が得意で精度が高いんだと思います。うらやましいことです。が、きっと、この精度ってのは”センス”というよくわからない概念で済ますものではなくて、経験(知識)でカバーされるものなんだと思います。

さて、ロースクール(というか外国人の授業風景)で最初のころ若干カルチャーショックだったことのひとつが、ほかの学生の授業態度です。

例えば、あなたが教室にいて、次のような行為を見かけたらどう思いますでしょうか。

・教員の目の前にいる学生が足を隣の椅子の座る部分に乗せている

・教員の目の前または後ろを通り過ぎて学生が授業中に退出する

・学生が授業中に食事(ピザとかスープとか)をとり、食事がすんだら授業中にごみ箱に捨てに行く

・授業の流れに関係なく、個人的な関心事を質問する

・自分の気に食わない内容を授業中に教員に対して意見を言う

どこまで許せるかは人によって異なると思いますが、いずれも実際に遭遇するような話です。でもまあ意外と外人は気にしてないようです。

当初は(というか今もいくつかは)気になりましたが、ふと、なぜ気になるのか、あるいはなぜ気にならない人がいるのかと考えてみると、そもそも自分のモノサシが別に大した根拠というか確信に基づいているものでもないなと思ったりします。

典型的な我々の発想からすると(この表現もまったくもって適切ではないですが…話の流れとして…)、講師というものは受講者たる我々に何かを”教えて”(与えて)くれるものですので、どちらかというと上から下の一方方向の情報伝達といえると思いますが、ほかの外国人からすると、相手との双方向の議論の中で何かを”学ぶ”(発見する)文化に生きているので、別にそれさえ満たされていれば、それほど上記のような行為を気にしないのかもしれません。

むしろ彼らからすると、

・授業中に聞いたふりをしながら、ほかの作業に没頭する

・授業中に回答をわかっていながら発言をしない

のほうが、双方向の情報伝達に貢献しないという意味で、よっぽどNGなのかもしれません。

とすると、むしろ体系的ではなく、断片的なパズル化した情報を与えていって、各個人がみずから、あるいは他者との交流を通じて、その体系を発見するというプロセスが、まさに”学び”であって、こちらの人たちのやり方なのかもしれません。

この方法は答えがどこかにポンーと置いてある場合では極めて非効率的ですが、答えをみんなで見つけていくような性質の事象(未経験の事象)が発生したときには有効ですよね。(仕事とか!?)

さて、よく”視野を広げる”だとか”アンテナを高く”だとか言われると思います。

おそらく人類の物理的な視野角は個人によって大きく変わるものではないでしょうし、アンテナが生えている人はいないと思うので、これは比喩表現でしょう。(眠くて何言いたいのかよく分からなくなってきました 笑)

…とすると、さきほど、情報の分類は”センス”ではなく経験(知識)で精度があがるのではないか、と書きましたが、人間はみな24時間しかないですし、同じ時間に違う場所に存在することもできないし、人類みんなが同じことを繰り返しても発展がないので、視野を広げるということは誰かの視点を拝借するという側面によることが大きいでしょう。本は人生の追体験とか言いますし。

(もちろん、どーしても”感覚的に”受け入れられない考えも世の中いくらでもあるとは思います。例えば、ちょうど今廊下を叫びながら走って行った隣人とか!何してんねんっ。)

あぁ、3時半になってしまった。。。

うまいオチがつかないのですが、今、海外で外国人とのコントラストがあるから、上記のようなことを改めて感じたものの、別にこれ(価値観の違い)はどんなコミュニティでも生じてますよね。

国際取引における心構え(含:異文化理解)的な授業をとっていたので、すこし無理やりですが、身近な例に置き換えて共有してみました。