gmの測定原理について補足

タマの内部抵抗rpと負荷抵抗RLは何故並列か。

真空管の増幅回路では A=gm×(タマの内部抵抗rpと負荷抵抗RLの並列合成抵抗)という式が何の説明もなしに普通に出てくる。

全日本真空管マニュアル(ラジオ技術社)にも説明なしで出てくる。

大学でエレクトロニクスをやった人には説明不要で通り過ぎることが出来るが、普通の人はここで躓くと思う。

だって回路図はどうみても負荷と真空管の内部抵抗は直列になってるように見えるではないか。

真空管回路を分からなかった私も此処で躓いた。

確かに負荷と真空管の内部抵抗は直流的には直列だ。

だが、交流的にみると、負荷及び真空管に行く電源はDCであって、それは若干の出力インピーダンス(低抵抗が直列に繋がってるとイメージすれば良い)はあるものの、一応ゼロと見なす。つまり、アースと見なすのである。

真空管のカソードもアースまたはアースに近いし、直流電源もアースと見なせるので、結局真空管の内部抵抗と負荷は並列となってしまうのだ。

エレクトロニクスでは直流的にはとか交流的にはという表現がよく出てくるのでこれは慣れていただきたい。

電源インピーダンスとは何か

電源から電流を取り出すと電圧は通常下がる。

これは電源に直列に抵抗が繋がってると考えることが出来る。

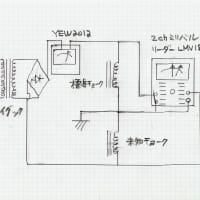

真空管回路で低抵抗をプレートに負荷し、抵抗に現われる電圧をプレートで測ると負荷抵抗と電源が持つ抵抗の併せたものを測ることになる。これはまずいのだ。そこで誤差が大きくならないように負荷抵抗は大きいほうが望ましいが、そうなると内部抵抗が低い球の場合にめんどくさくなる。

余談だが、球のアンプは電源インピーダンスが高いほうが音が良いという人がいる。勿論ケミコンをどんどん増やして低くしたほうが良いという人もいる。

この辺はお好きにやって下さいという他ない。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます