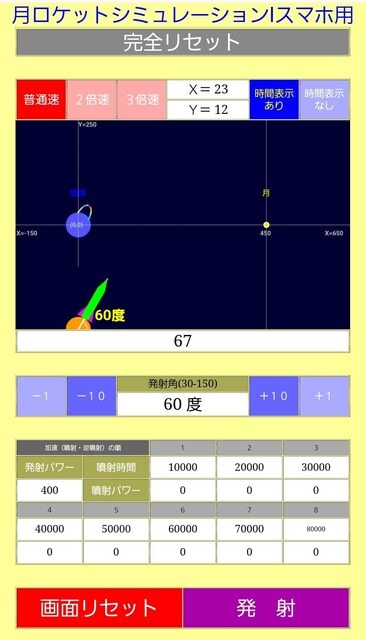

ほぼ一か月ほどかかって、表記プログラミングが完成しました。基本的なところは2週間ほどで出来上がったのですが、自身のスマホgalaxy S10つまりプラウザ‐アンドロイドのネット上で使うときに少し画面が乱れてしまうのです。数字をデータとして常に表示するのですが、文字の色・大きさが制御できないのです。表示枠をキッチリ指定しても無視してしまいます。命令を聞いてもらえない部分を何とか少なくして公開したところです。

どなたかわかる方がおられましたら教えてください。

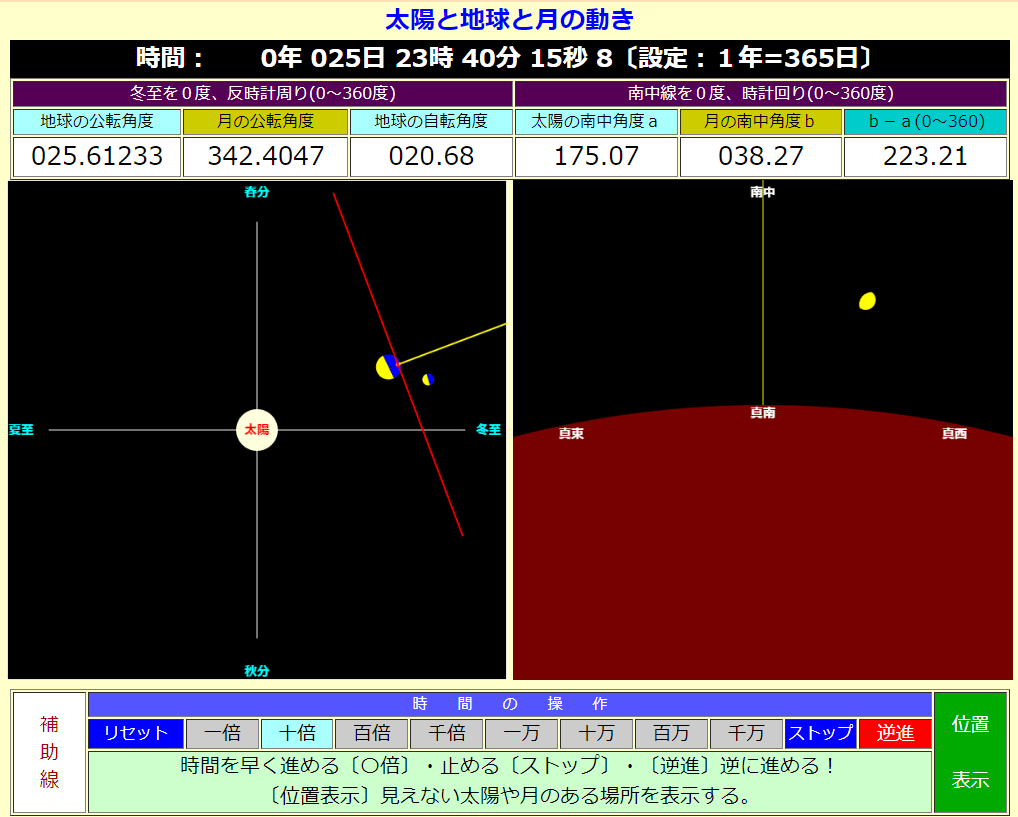

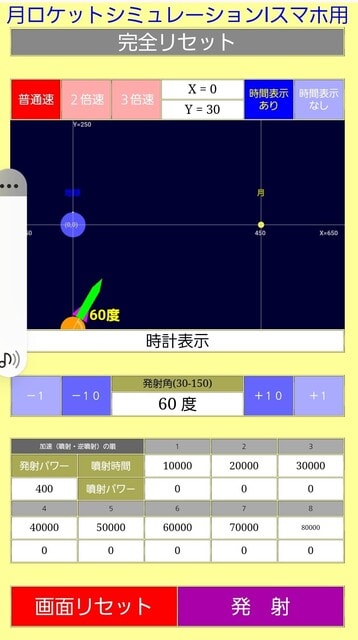

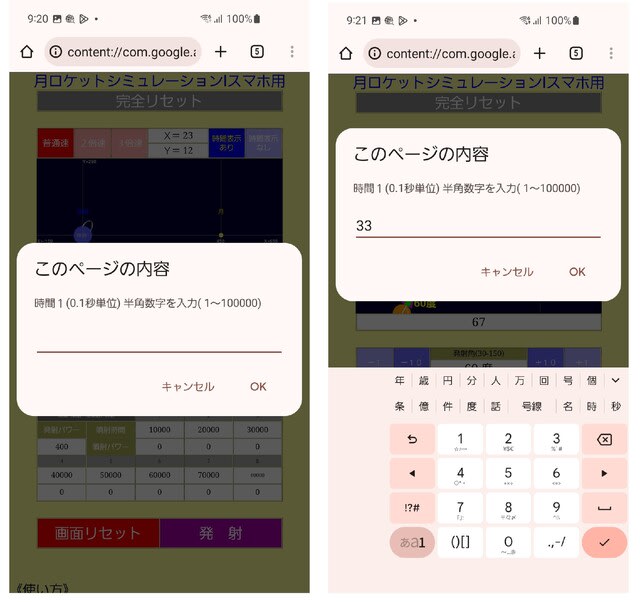

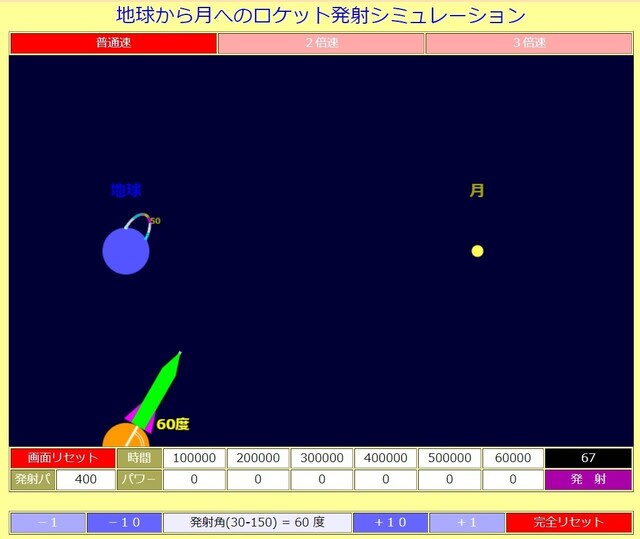

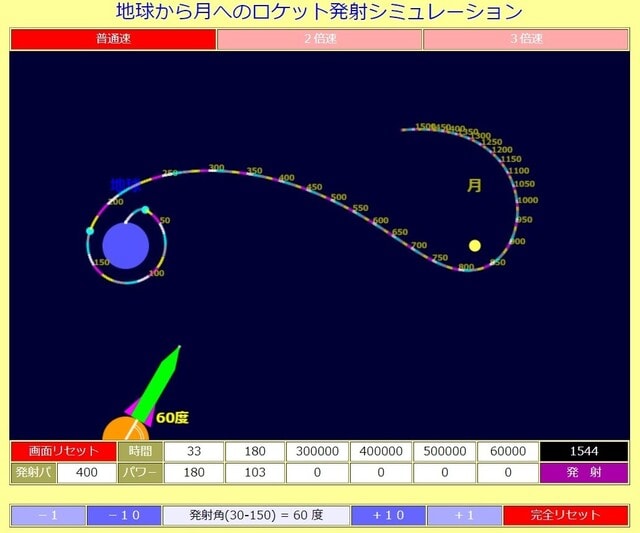

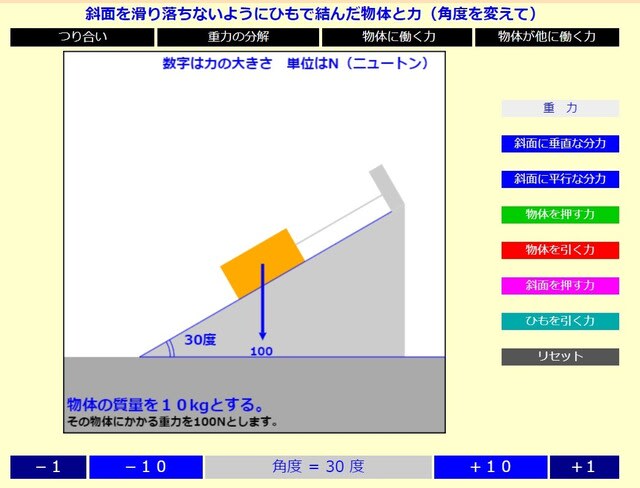

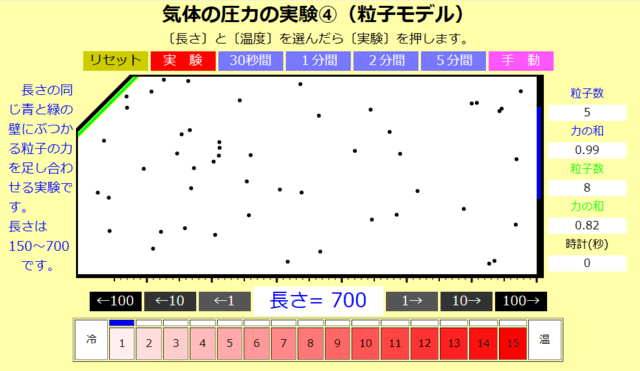

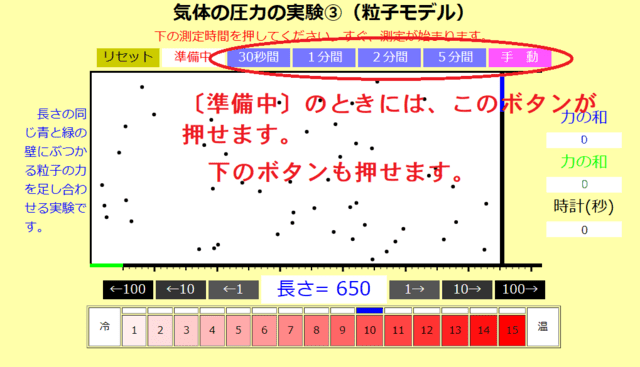

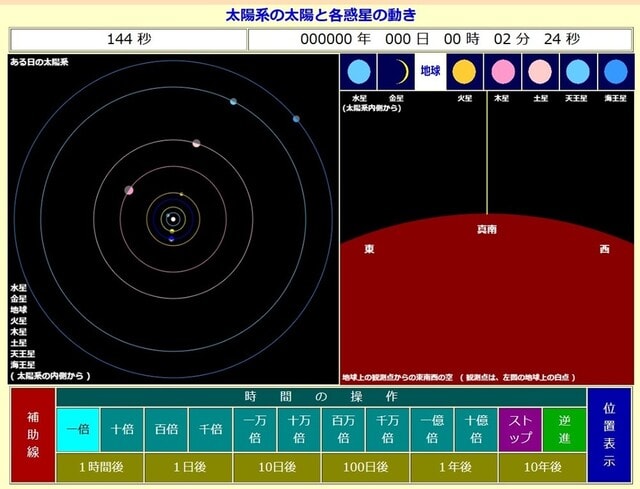

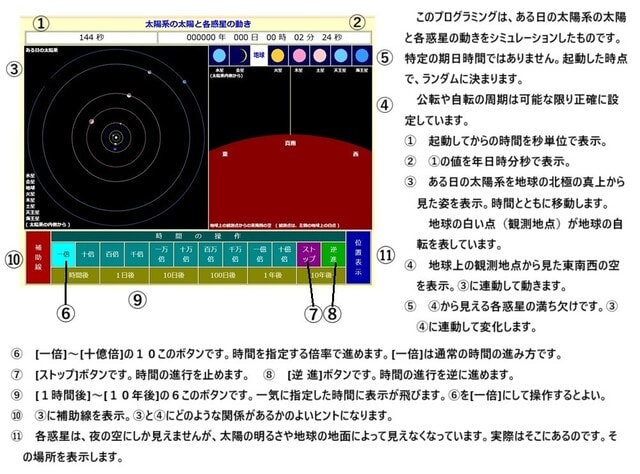

さて、これが初期画面です。

一番上に時間の表示が2つありますが、起動すると時計がスタートします。基本的に秒単位で表示しますが、分かりやすくするために右に秒単位を年日時分秒に変換したものを表示します。

左側に“ある日”の太陽系の全体像を表示しています。太陽を中心に内側から水星・金星・地球・火星・木星・土星・天王星・海王星が反時計方向に公転しています。実際は楕円軌道ですが円として表示しています。すべての惑星の軌道面も同じ平面としています。「ある日」としたのは、起動した初期状態として完全にランダムに配置したからです。配置は起動のたびに変わります。

公転や地球の自転の時間は、可能な限り正確です。

右図は、左図の各惑星が地球からどのように見えるかを示したものです。完全に左図と連動しています。左図の地球に白い点が見えますが、そこが観測地点です。時間の倍率を上げていくと地球が自転しているのがわかります。その地点から見た東南西の空です。

太陽の位置によって空の色が変わります。各惑星の位置は夜の空に惑星の色の●印で表します。大きさはすべて同じとしています。太陽だけが少し大きい白●です。

右図の上に各惑星の満ち欠けの図があります。地球・太陽・惑星の位置関係によるものです。なぜこのような満ち欠けになるのかも理解してほしいところです。左図右図と満ち欠け図を見比べて考えるとわかるかもしれません。

一番下に時間を操作するボタンが配置されています。

[一倍]~[十億倍]の9つのボタンは”時間の進行”を早くするものです。実際の空ではできないことですから画期的です。[一倍]は通常の時間の進行です。指定の倍率で時間を進行させることで、各惑星がどのように動くか、また見えるかを短時間に体験することができます。百倍千倍で右図はが動いたり左図の地球の自転が確認できます。百万倍や千万倍で惑星の動きがわかります。天王星や海王星もわずかに動きます。まずは小さい方から押してください。

その下に[1時間後]~[10年後]の6つのボタンがあります。(これは上のボタン[一倍]にして使うのが基本です。)一気に表示の時間後に飛びます。[1時間後]以外は一日の時間は変わらないので、”同じ時間”に観察すると各惑星がどのように違って見えるかがわかります。

時間操作ボタンの両側に[補助線]と[位置表示]のボタンがあります。これは2つの図をつなぐ”ヒント”となるものです。

ここについては説明しませんが、ボタンを押してじっとな眺(なが)めてもらったら「気づいてほしいな~!」というところです。この教材の核心です。

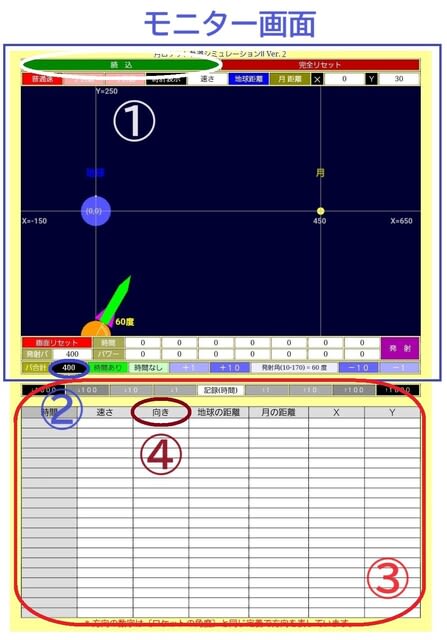

使い方の説明図を作りました。

文字が小さくて見えませんが、写真をタップして拡大してご覧ください。

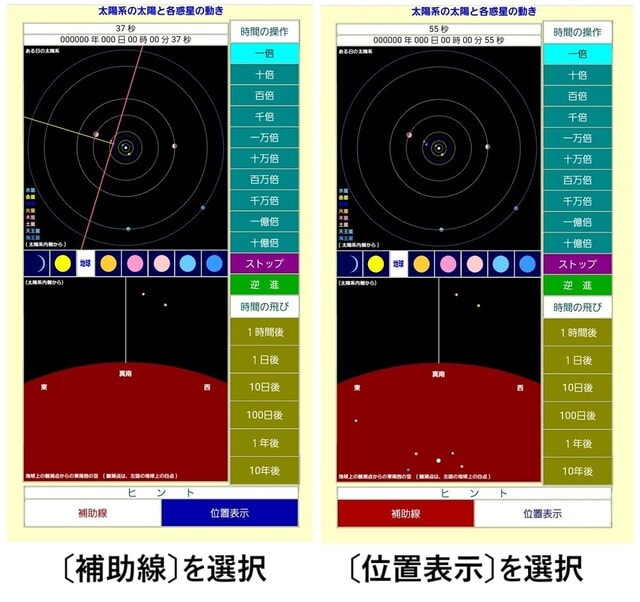

ヒントのところをちょっと紹介します。

[補助線]ボタンを押したところです。

左図に線が2本現れました。実際の図を指二本で拡大して見ると地球の観測地点からでています。赤い線と黄色い線はどういう意味の”補助線”でしょう。

次は[位置表示]ボタンを押してみましょう。

各惑星が見えるのは昼の空だけですが、各惑星はいつでもどこかにあります。その位置を示してくれます。右図の画面の中央を中心として各惑星の位置が示されています。昼間の空や地面にも表示されます。

両方を押(選択)して左図と右図を見比べることで、そのつながりが「あっ、そうか!」とわかってくることが本教材のねらいです。

実際に使ってもらうために下のURLまたはバナー(図)をタップしてください。私の紹介用ホームページへ移行します。

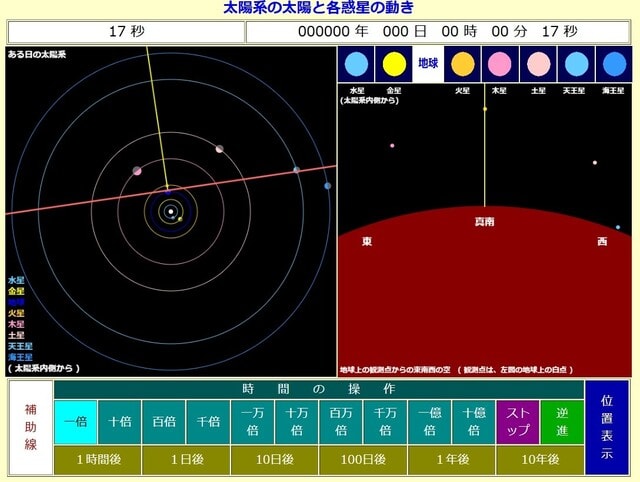

スマホ用のプログラムも作りましたので紹介します。

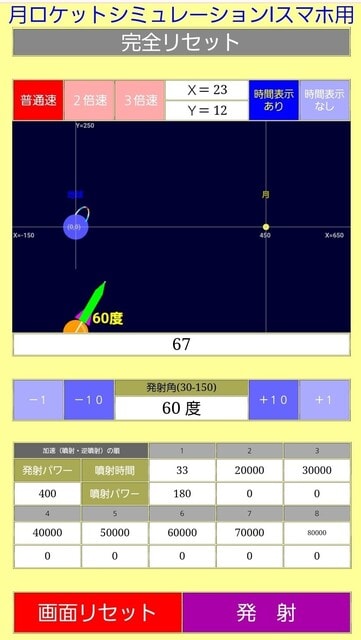

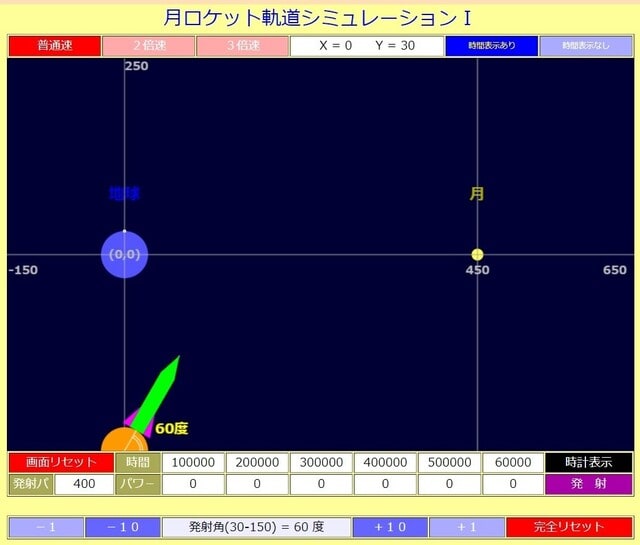

初期画面です。

こんな画面です。ボタンの配置を工夫しています。

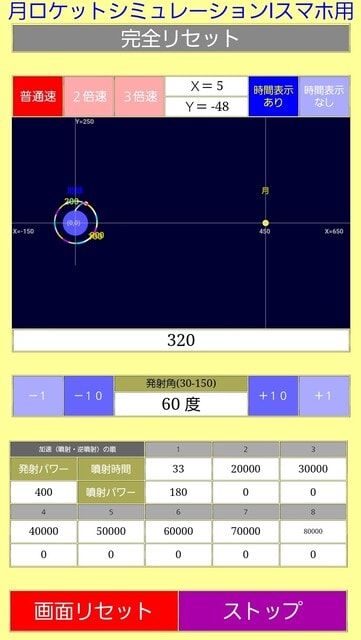

冒頭で”困難”なところを紹介しましたが、半角数字が全角で表示されたり、その文字の色が無視されてすべて黒く表示されるのです。アンドロイドに問題があるのかプログラムに問題があるのか、わからないで試行錯誤をして、結局”問題を避ける”というところで完璧を諦(あきら)めて公表しました。

説明図です。

ヒントボタンの画面です。

実際に使ってもらうために下のURLまたはバナー(図)をタップしてください。私の紹介用ホームページへ移行します。

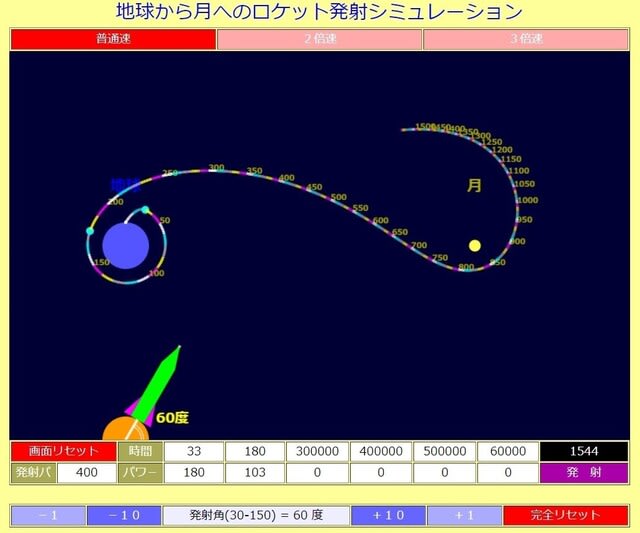

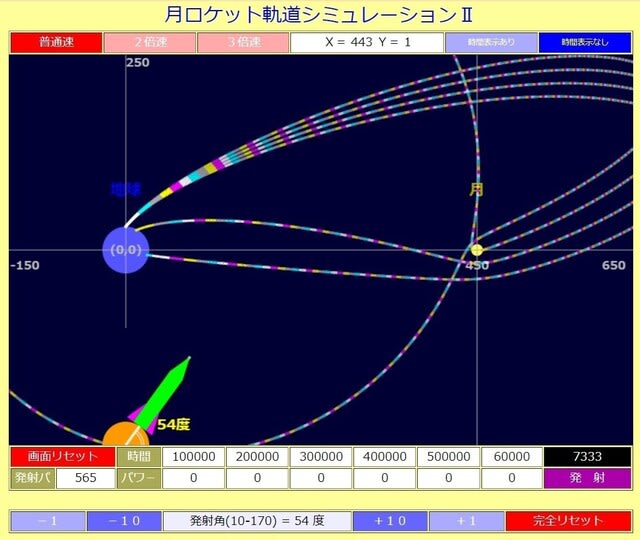

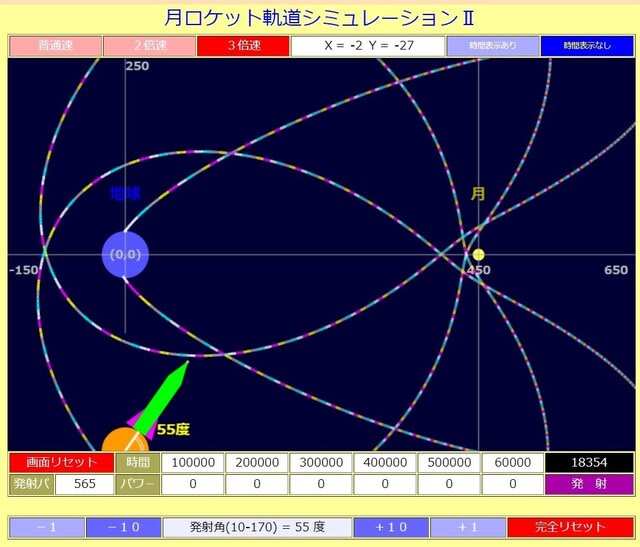

新Ver,2を作りました。

2025.2