理科の実験をしましょう。

次の〔文字ボタン〕を押すと始まります。

神経反射の実験は、自分の神経反射のスピードが測れます。ぜひ挑戦してください。元気なときと疲れたときは?どうでしょうか。

ストップォッチ

〔押す-押す〕は画面を押したあと離れるときに反応します。一回押して反応、また押して2回目の反応をします。

〔押すー離す〕は画面を押したとき反応して、離したときに2回目の反応をします。したがって押すのは一回だけです。

指でタップする場合は「エラー」が多いです。ちょっと触れても反応しない仕組みがあるようです。

パソコンのマウス左クリックでよく機能します。

くり返しタイマー

音の速さ測定実験用プログラム

実験装置がありませんが、装置はマウスを加工したものです。マウスの左ボタンが第1音センサー、右ボタンが第2音センサーです。両ボタンを押したときが〔実験準備完了〕、キーボードのいずれかのボタンを押すと〔実験中〕となります。実験中でまず左ボタンを離すと時計が動きはじめ、次に右ボタンを離すと止まります。

時間表示が小数点以下4桁ですが、Windowsでは3桁、iPhoneでは4桁表示となることを確かめました。多分iPhoneでも4桁になると思います。(Windowsはセキュリティ対策で機能が制限されているそうです。)

〔ダウンロード先のHP〕

次の〔文字ボタン〕を押すと始まります。

神経反射の実験は、自分の神経反射のスピードが測れます。ぜひ挑戦してください。元気なときと疲れたときは?どうでしょうか。

ストップォッチ

〔押す-押す〕は画面を押したあと離れるときに反応します。一回押して反応、また押して2回目の反応をします。

〔押すー離す〕は画面を押したとき反応して、離したときに2回目の反応をします。したがって押すのは一回だけです。

指でタップする場合は「エラー」が多いです。ちょっと触れても反応しない仕組みがあるようです。

パソコンのマウス左クリックでよく機能します。

くり返しタイマー

音の速さ測定実験用プログラム

実験装置がありませんが、装置はマウスを加工したものです。マウスの左ボタンが第1音センサー、右ボタンが第2音センサーです。両ボタンを押したときが〔実験準備完了〕、キーボードのいずれかのボタンを押すと〔実験中〕となります。実験中でまず左ボタンを離すと時計が動きはじめ、次に右ボタンを離すと止まります。

時間表示が小数点以下4桁ですが、Windowsでは3桁、iPhoneでは4桁表示となることを確かめました。多分iPhoneでも4桁になると思います。(Windowsはセキュリティ対策で機能が制限されているそうです。)

ひと月ほど投稿ができませんでしたが、プログラ厶ソフト開発をやってパソコンとにらめっこでした。プログラ厶ソフト開発は”集中力”と”アイデア”が勝負を分けます。時々休憩を取ったり食事をしたりしますが、その間もプログラミングのことをいつも考えている状態でした。アイデアがポッと浮かんできてパソコンの前に急ぎます。わからないときには本や検索で調べて知識を増やしますが、このひと月ぐらいからChatGPTに聞いています。「javascript」を質問の頭に付けるとかなり適切な答えが返ってくるので驚いています。。

プログラ厶ソフト開発は、退職して1年目(10年前)に学校支援のためのホームページづくりからスタートしました。そのときの言語はHTMLというもので〔1日でできる!はじめて作るホームページ〕という本を読んで3か月で簡単なホームページを立ち上げました。PDFファイルを紹介してダウンロードしてもらうのが目的でしたからそれで十分でした。その頃県教育委員会の嘱託として学校支援のお手伝いをするのにそのホームページは大変役立ちました。全国から多数の問い合わせをいただきました。

プログラ厶ソフト開発は、退職して1年目(10年前)に学校支援のためのホームページづくりからスタートしました。そのときの言語はHTMLというもので〔1日でできる!はじめて作るホームページ〕という本を読んで3か月で簡単なホームページを立ち上げました。PDFファイルを紹介してダウンロードしてもらうのが目的でしたからそれで十分でした。その頃県教育委員会の嘱託として学校支援のお手伝いをするのにそのホームページは大変役立ちました。全国から多数の問い合わせをいただきました。

ーHTMLー

これはgooblogもHTML言語で作られていますね。文字の色を付けたり大きさを変えたり、写真を掲載するとき<>の記号が出てきますよね。これを タグ と言って、これで画面を作っていくんです。これがHTML言語です。

コロナ禍になり公務としてではなく個人としての学校支援だけになりました。自由な時間もできたので「自分にできることは何か!」と考えて〔プログラ厶ソフト開発〕に取り組むことにしました。

ちょっと昔の話ですが ・・・ プログラ厶言語とその開発について ・・・

プログラミングは学生の頃はパンチカードに穴を開けてフォートランやコボルで大型コンピュータを勉強に使っていました。教職時代はパソコンが普及し始めてベーシック言語を勉強してたくさんの学校用ソフトを開発しました。クラブ活動では「パソコンゲームを作ろう教室」を開いて子どもたちにも学習してもらいました。教えるというより教材(教科書)を作るとどんどん読んで勝手に進んでいくという感じでした。すごい勢いで自分のプログラ厶ソフトを開発していました。私の自信作はここでも最後に紹介しますが〔音の速さを測定する装置とそのプログラムソフト〕です。当時(平成元年頃)「音の速さを測る」というのが教材に付け加わるということで「どうやって測ろうか!」ということを考えて「あっパソコンだ!」ということで高速の時計を作りたいと思いついたのです。また音で窓ガラスが震えることからセンサーのヒントが浮かんで開発に取りかかりました。プログラムソフトの方はベーシックではできません。新たにバイオス言語からマシン語までたどり着いてマシン語で20万分の1秒時計を作ることができました。ベーシックとマシン語が一体となったプログラ厶ソフトです。

コロナ禍になり公務としてではなく個人としての学校支援だけになりました。自由な時間もできたので「自分にできることは何か!」と考えて〔プログラ厶ソフト開発〕に取り組むことにしました。

ちょっと昔の話ですが ・・・ プログラ厶言語とその開発について ・・・

プログラミングは学生の頃はパンチカードに穴を開けてフォートランやコボルで大型コンピュータを勉強に使っていました。教職時代はパソコンが普及し始めてベーシック言語を勉強してたくさんの学校用ソフトを開発しました。クラブ活動では「パソコンゲームを作ろう教室」を開いて子どもたちにも学習してもらいました。教えるというより教材(教科書)を作るとどんどん読んで勝手に進んでいくという感じでした。すごい勢いで自分のプログラ厶ソフトを開発していました。私の自信作はここでも最後に紹介しますが〔音の速さを測定する装置とそのプログラムソフト〕です。当時(平成元年頃)「音の速さを測る」というのが教材に付け加わるということで「どうやって測ろうか!」ということを考えて「あっパソコンだ!」ということで高速の時計を作りたいと思いついたのです。また音で窓ガラスが震えることからセンサーのヒントが浮かんで開発に取りかかりました。プログラムソフトの方はベーシックではできません。新たにバイオス言語からマシン語までたどり着いてマシン語で20万分の1秒時計を作ることができました。ベーシックとマシン語が一体となったプログラ厶ソフトです。

残念ながらWindowsが始まったころにベーシックが使えなくなってしまいました。私自身も教頭になり多忙でそれに対する対処ができませんでした。そのとき開発したプログラ厶ソフトはすべて消えてしまったのです。その間やったことはエクセルのマクロを使った国や県の行う学力テストや私たちが企画した授業評価の分析ソフトです。つい5,6年前の校長先生が私が数十年前に開発した分析ソフトを使っておられたのが嬉しかったです。しかし今は全員退職されてしまいました。

コロナ禍になって、まず始めたのがjava言語の学習です。1年以上本を読んで勉強しました。真っ黒い画面(昔はMSDOSと言っていたと記憶している画面)でプログラムを入力しても真っ黒い中で答えが返ってくるだけです。そこから抜けだせませんでした。本を変えて読むと理解は一層深まりますが、肝心な明るい画面にはたどり着きませんでした。言語を変えてC言語をやってみましたが同じ程度でした。

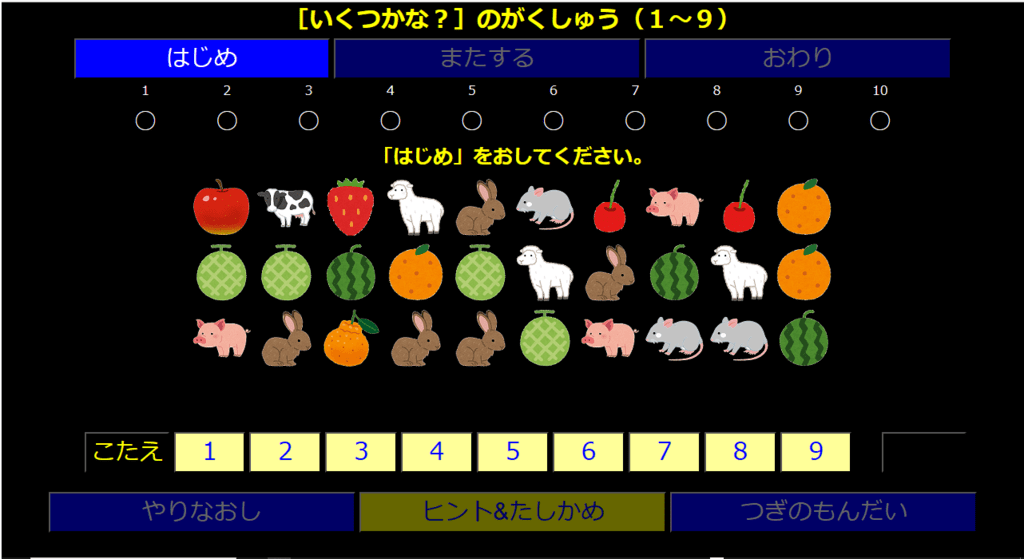

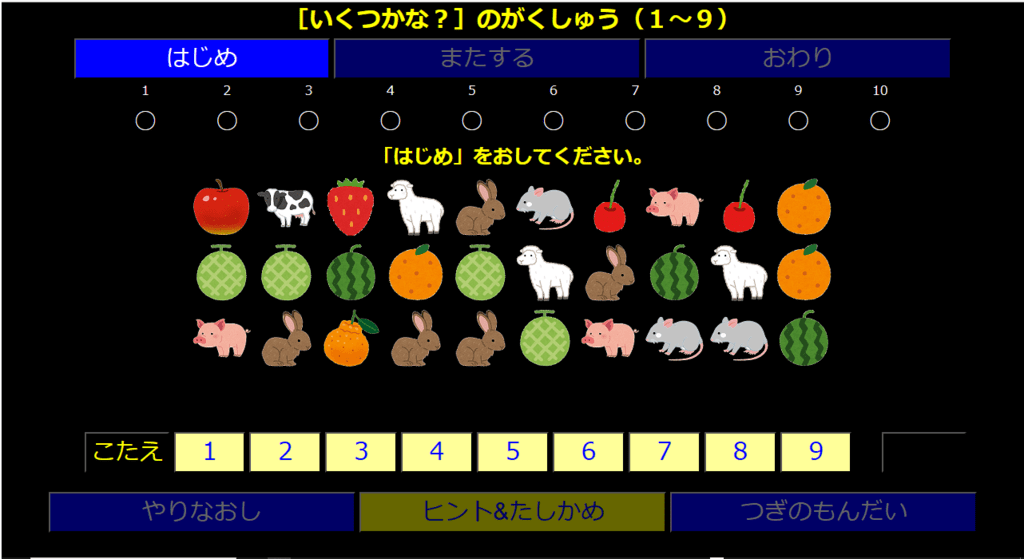

学習ソフトにはヒントがあります。ヒントを見ることで学習者の学びとなってくれたらいいなと開発してみました。

まずはさんすうのプログラ厶ソフトです。

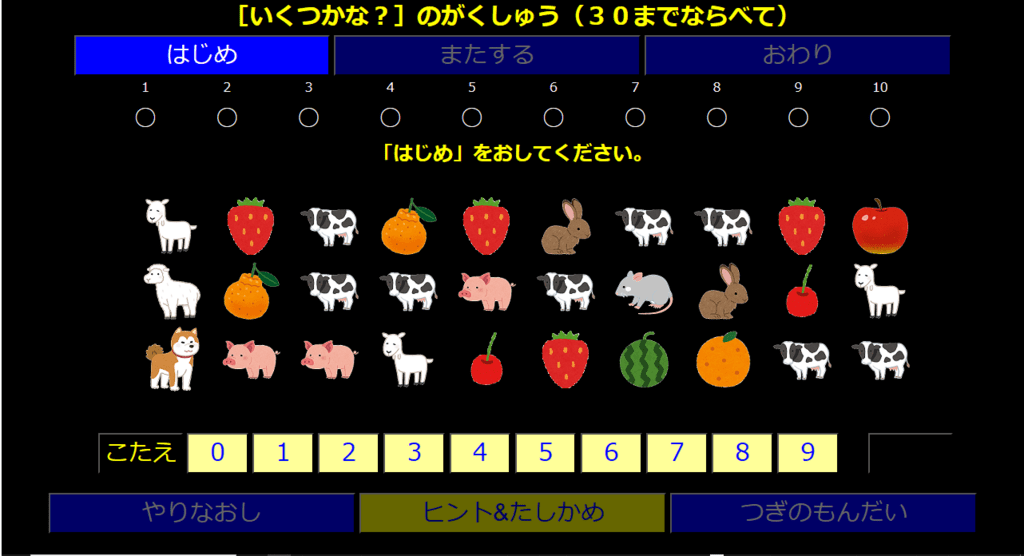

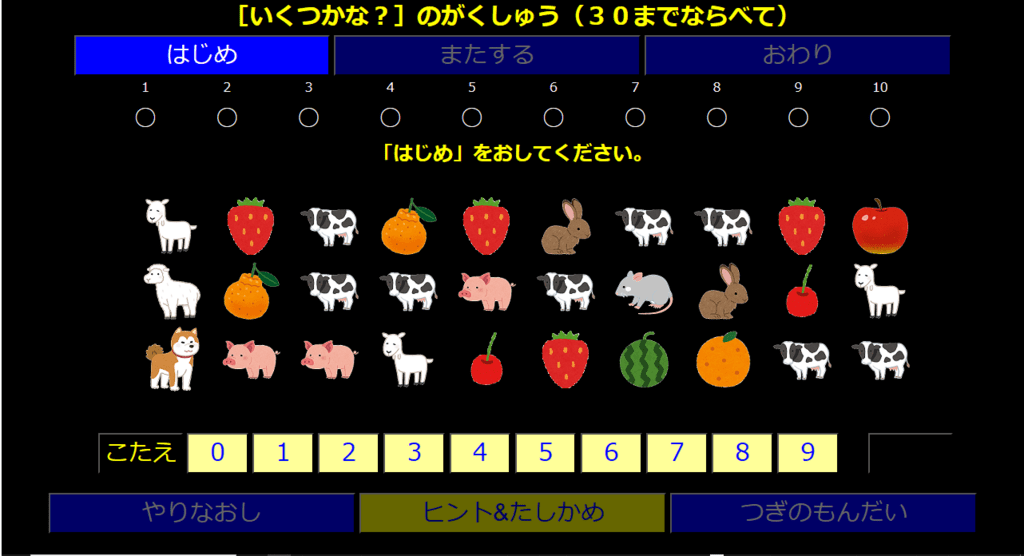

[いくつかな]という数をかぞえるソフト3つです。

① 一桁の数をかぞえます。

画面タップ

② 30までの並んでいるものをかぞえます。

画面タップ

③ 60までのバラバラに散らばっているものをかぞえます。

画面タップ

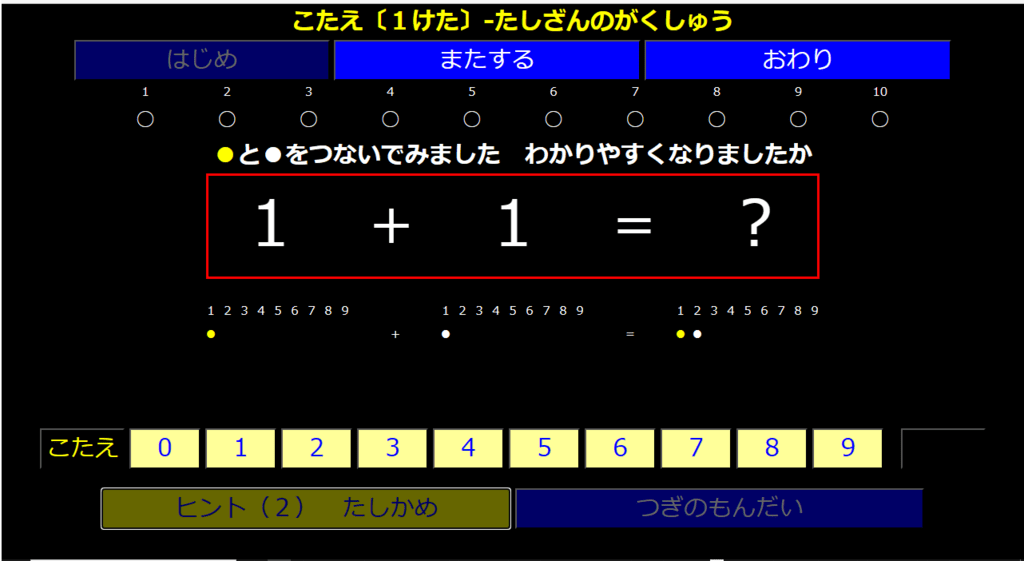

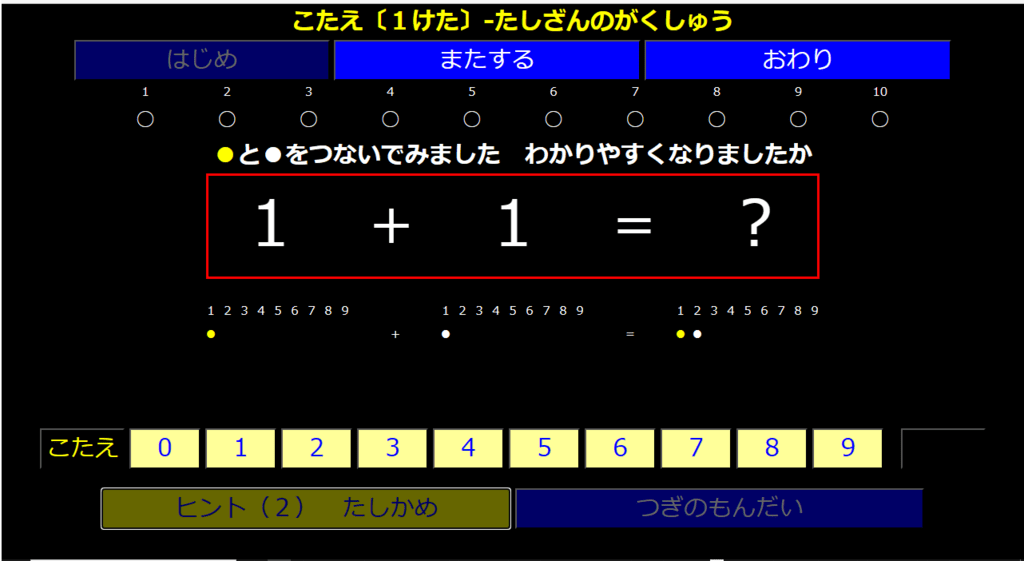

〔足し算・引き算〕のプログラ厶ソフト6つです。

自分で計算ができるようになるにはどんなヒントがあったらいいかな、自分で「わかった!」というヒントになっていますか。

① 一桁の足し算 ヒントを●の数で表現しました。

画面タップ

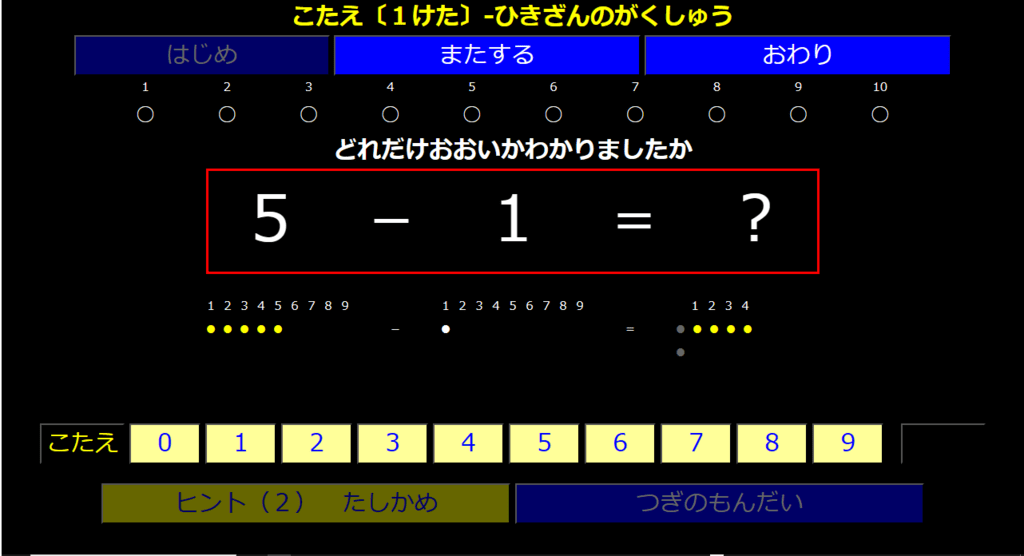

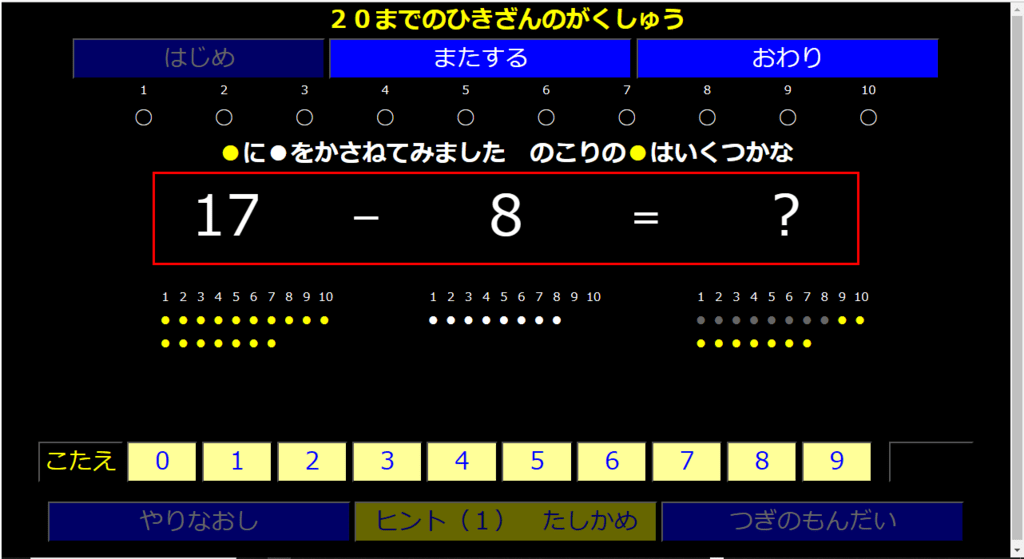

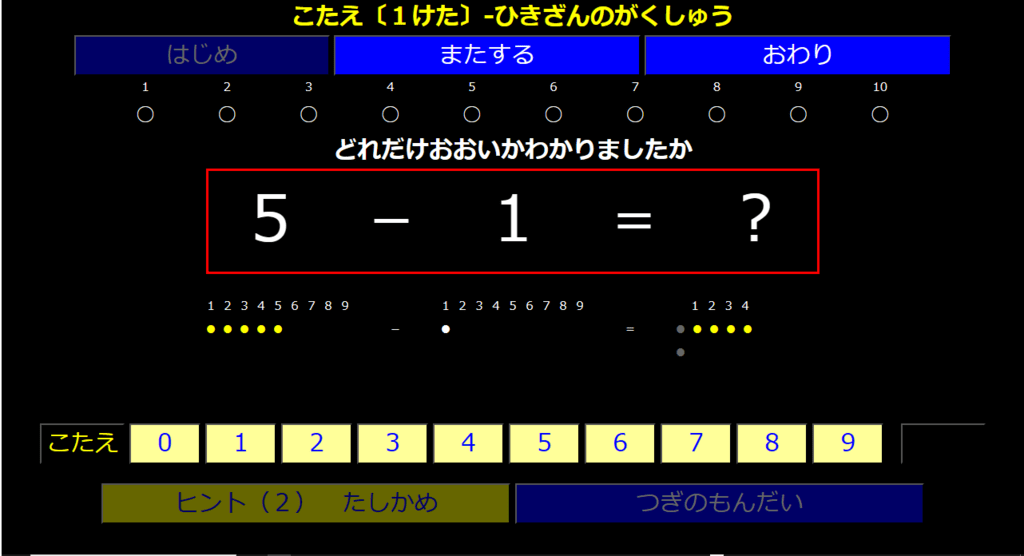

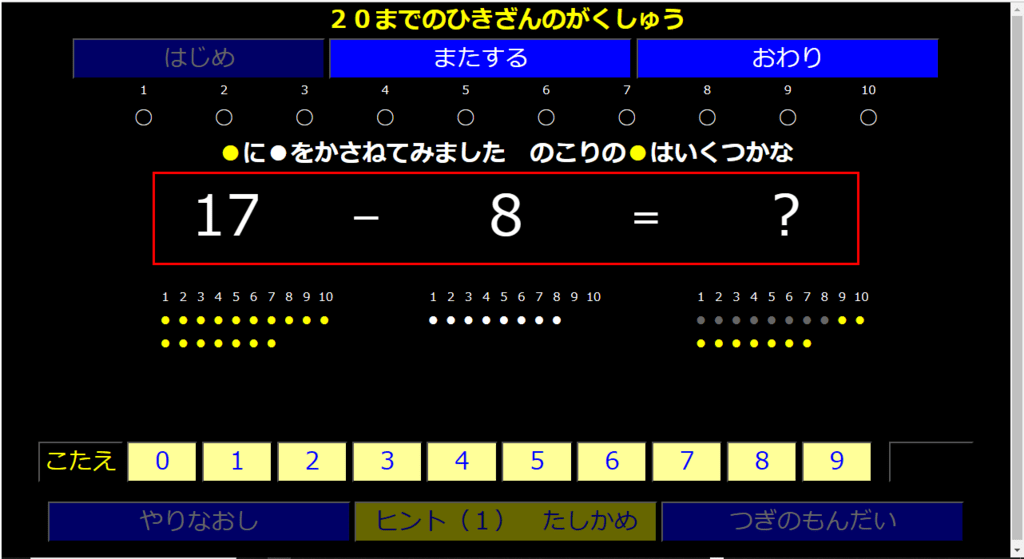

② 一桁の引き算

画面タップ

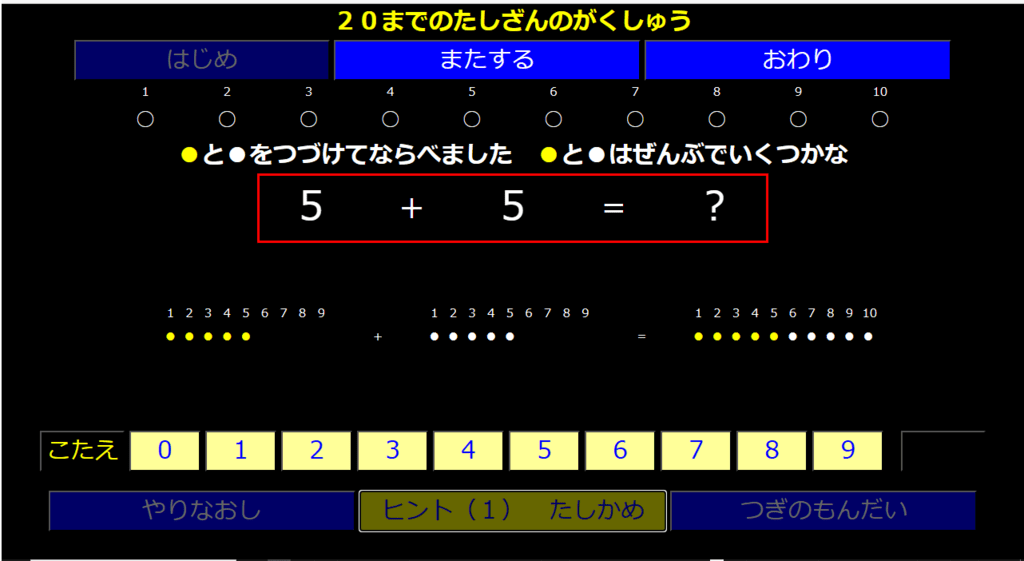

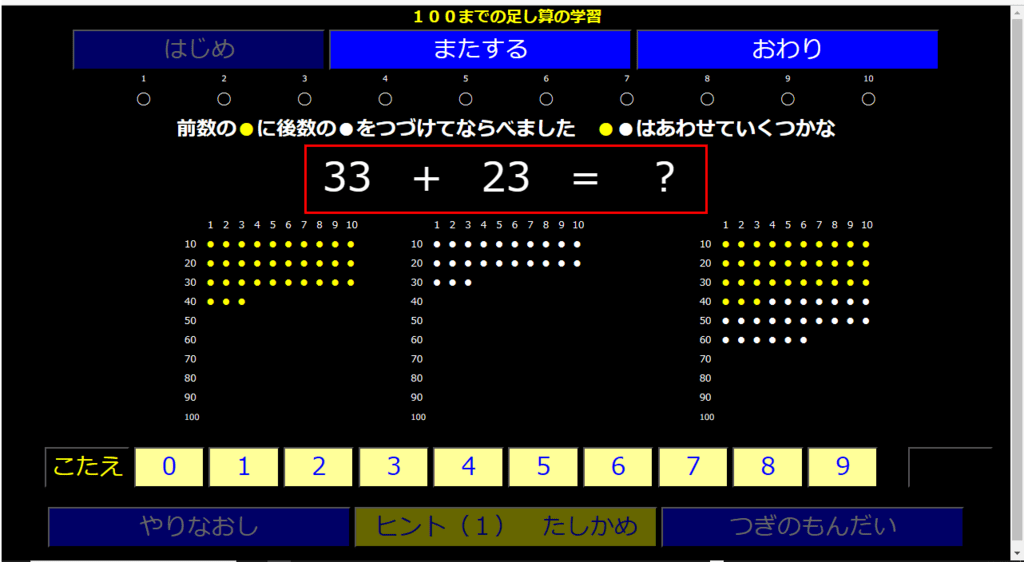

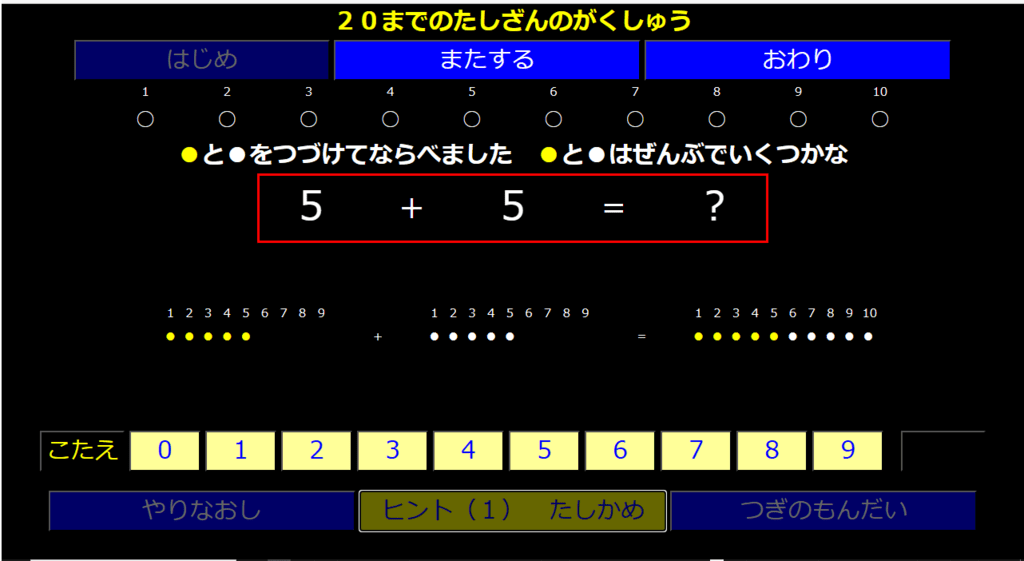

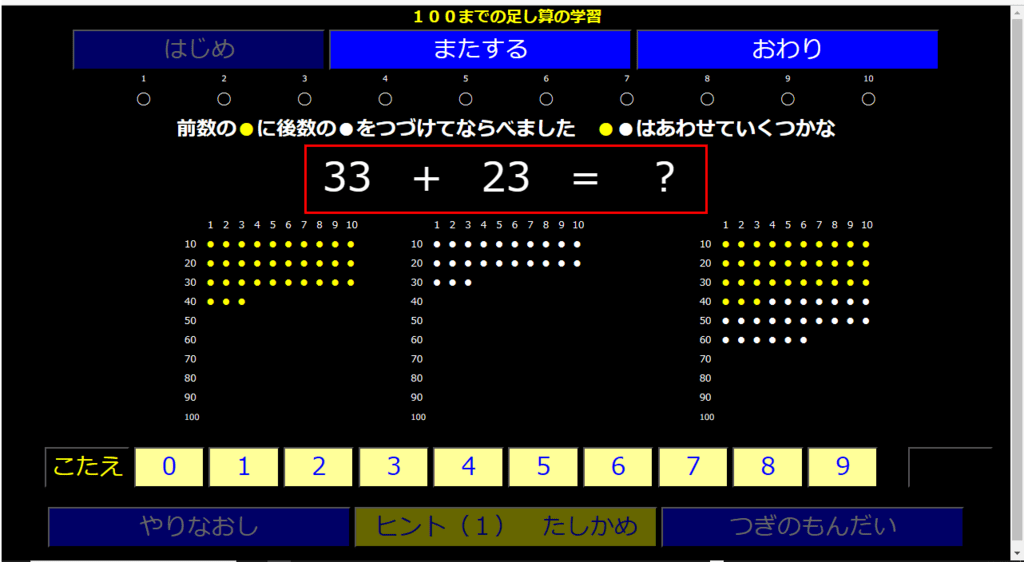

③ 20までの足し算

画面タップ

④ 20までの引き算

⑤ 100までの足し算

画面タップ

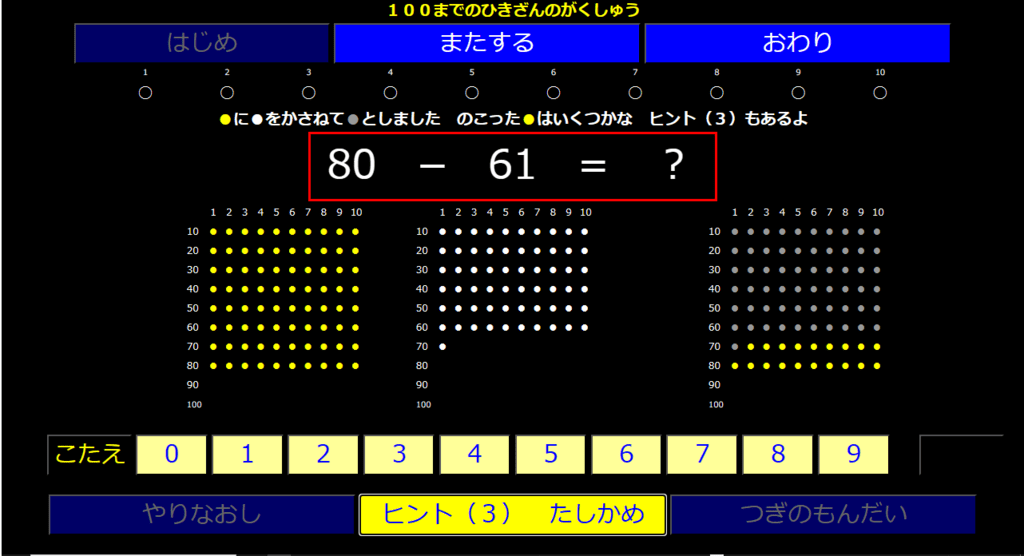

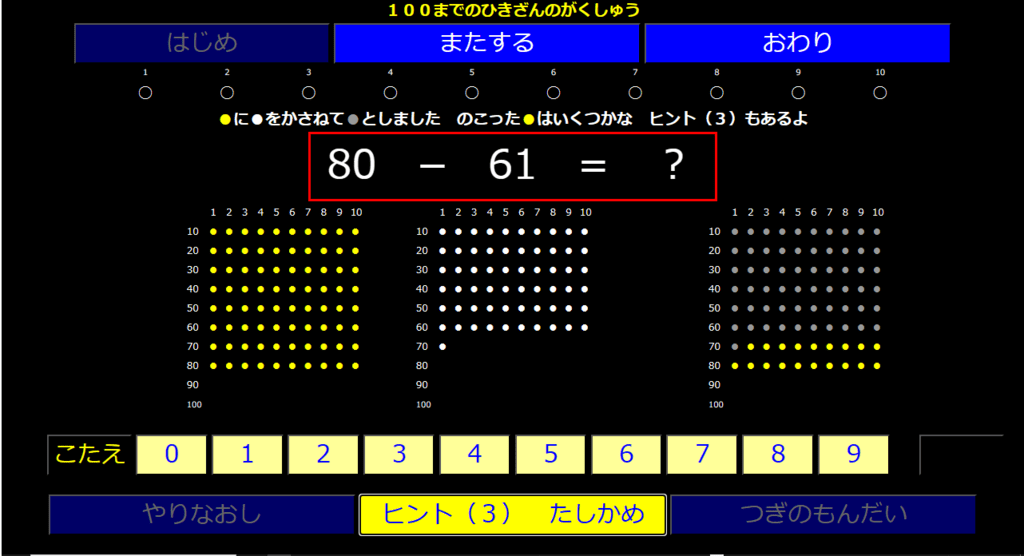

⑥ 100までの引き算

画面タップ

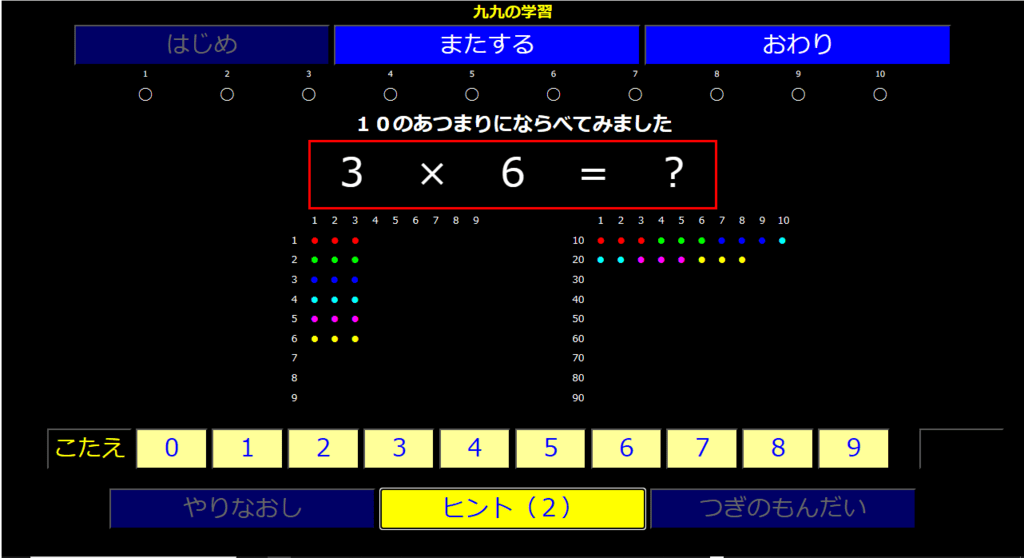

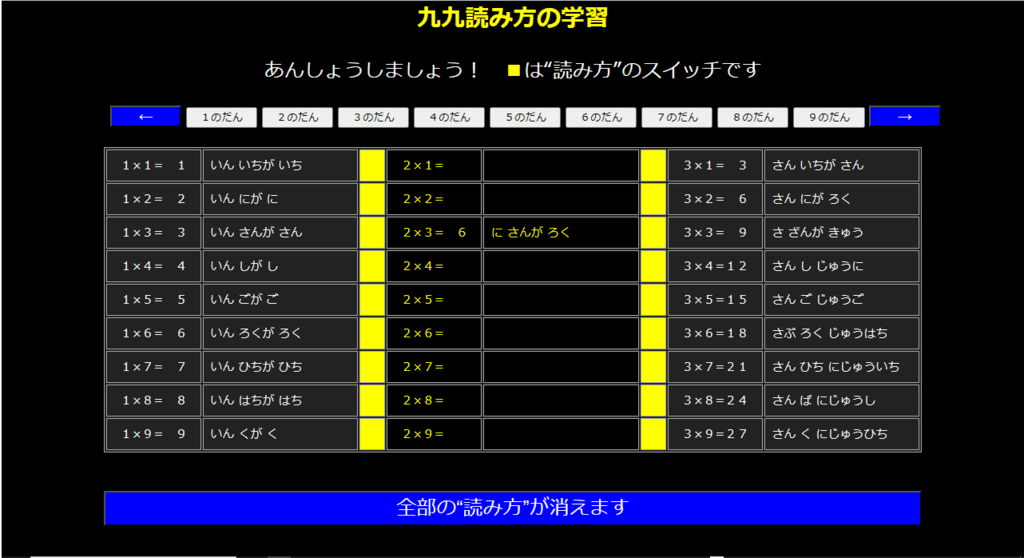

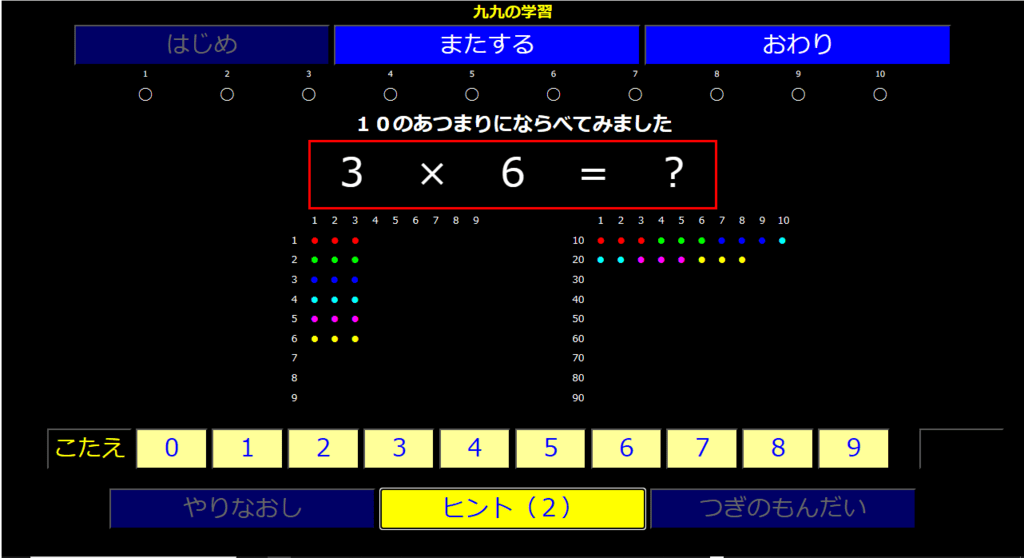

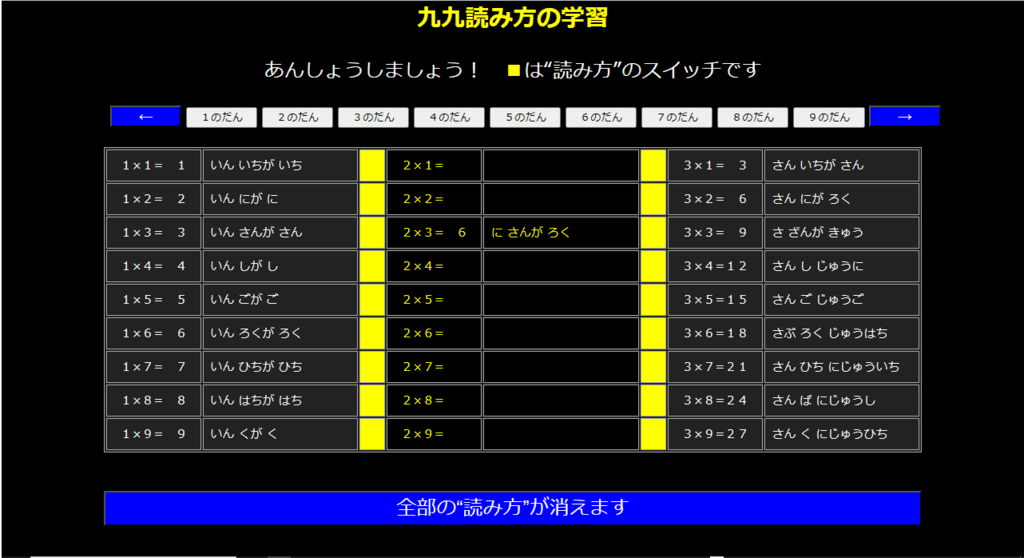

〔九九〕ができるようになるにはどんなヒントがいいか考えました。

① 九九の学習

画面タップ

② 九九読み方の学習 色々な使い方ができるようにしました。読んで覚える。暗唱して確認する。・・・色々できます。

画面タップ

次は中学校理科の教材です。

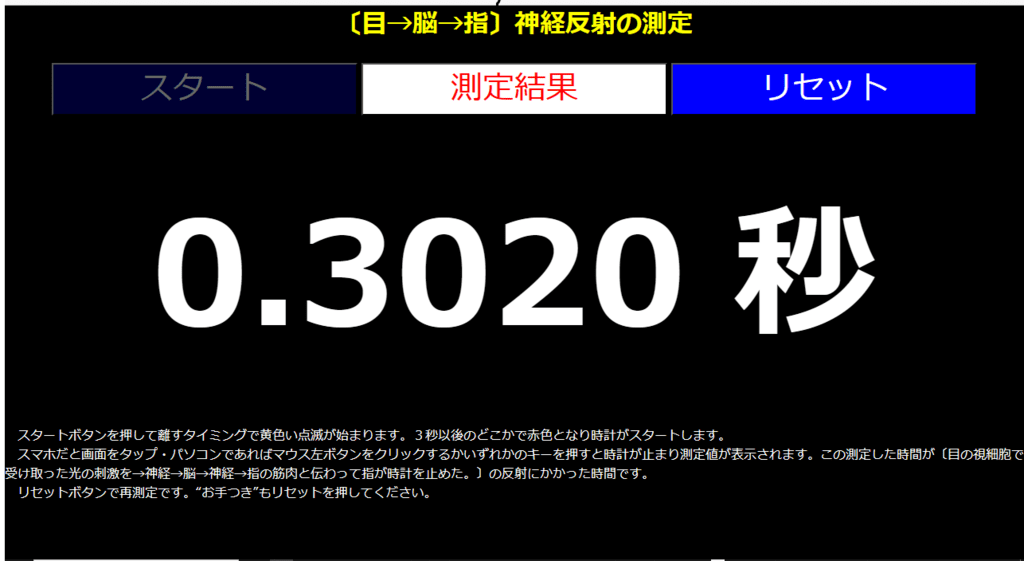

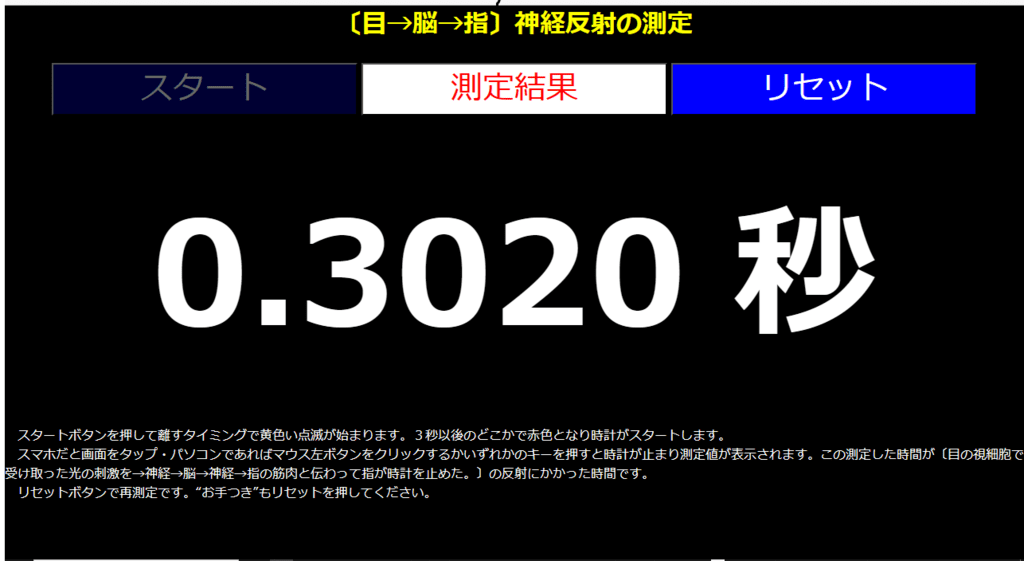

① 神経反射の実験です。目で光の刺激を脳に伝えて、脳からの信号が発せられて、手の指が画面をタップするまでの時間を計測します。この場合、光の点滅が終わったところで、時計がスタートします。指が画面をタップしたところで時計が止まります。

神経反射の時間は人によって性別によって年齢によって・・・違いがあるか実験してみても面白いと思います。

画面タップ

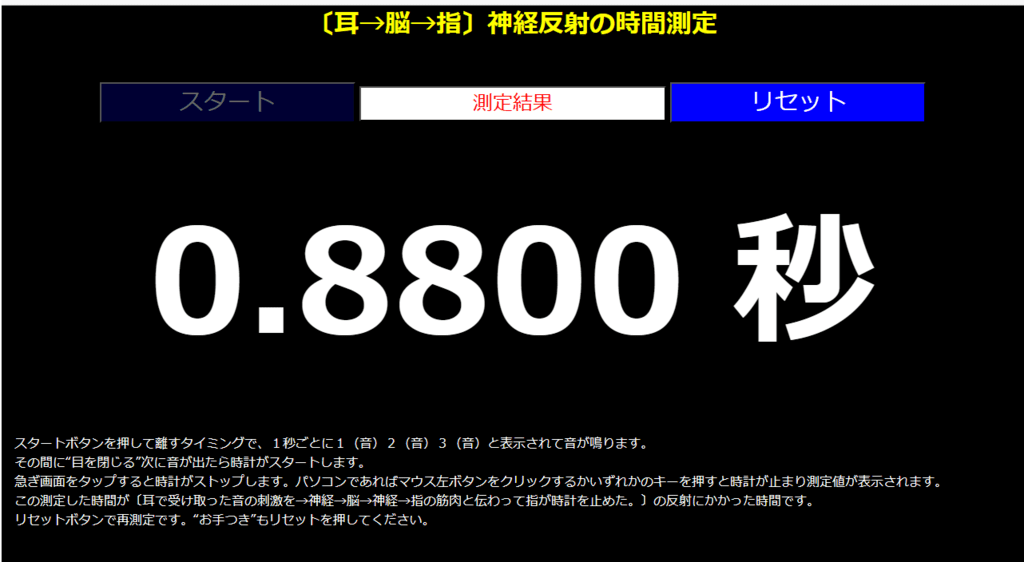

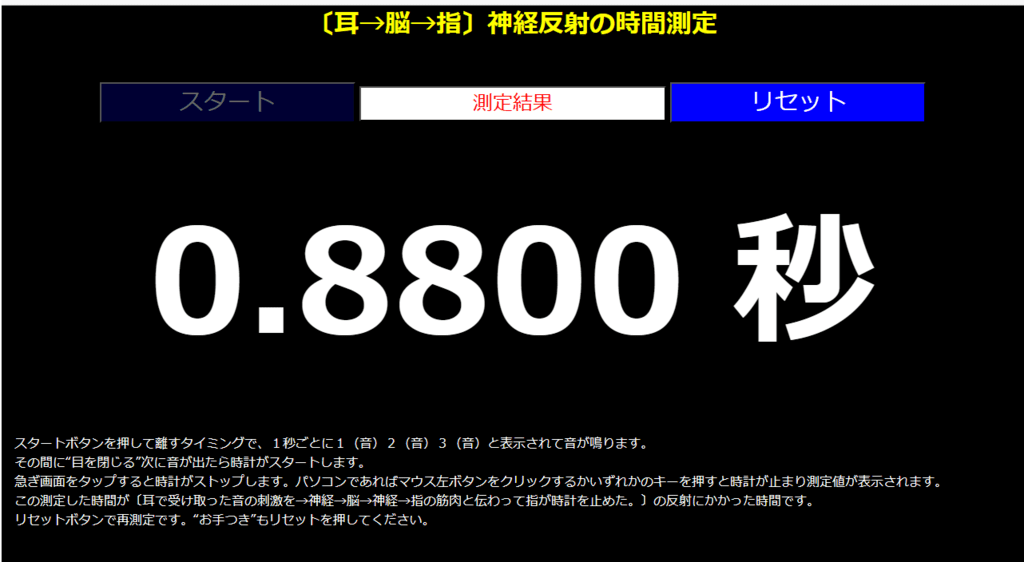

② 神経反射の実験、音バージョンです。耳で音の刺激を感じてから指がタップする時間を測ります。

画面タップ

次はストップウォッチです。

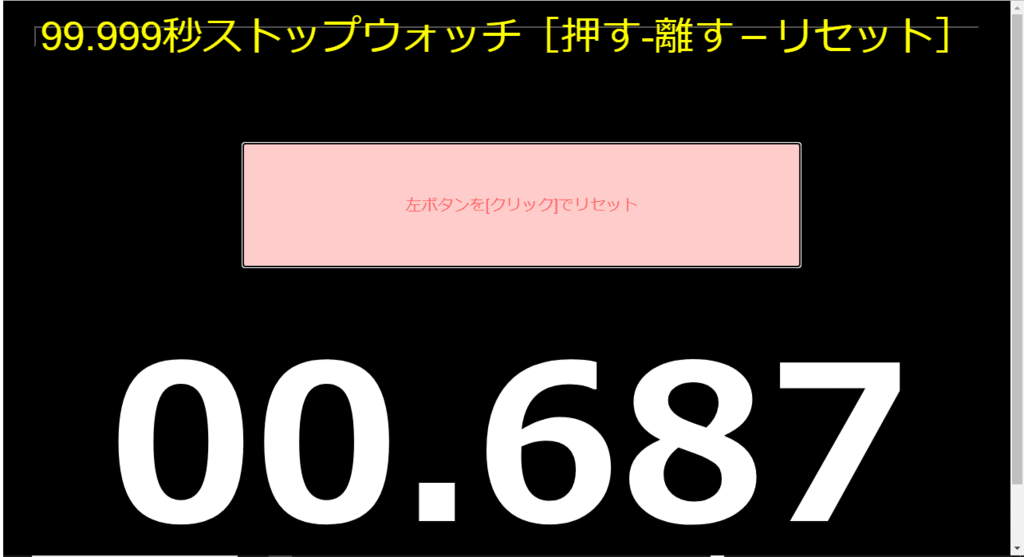

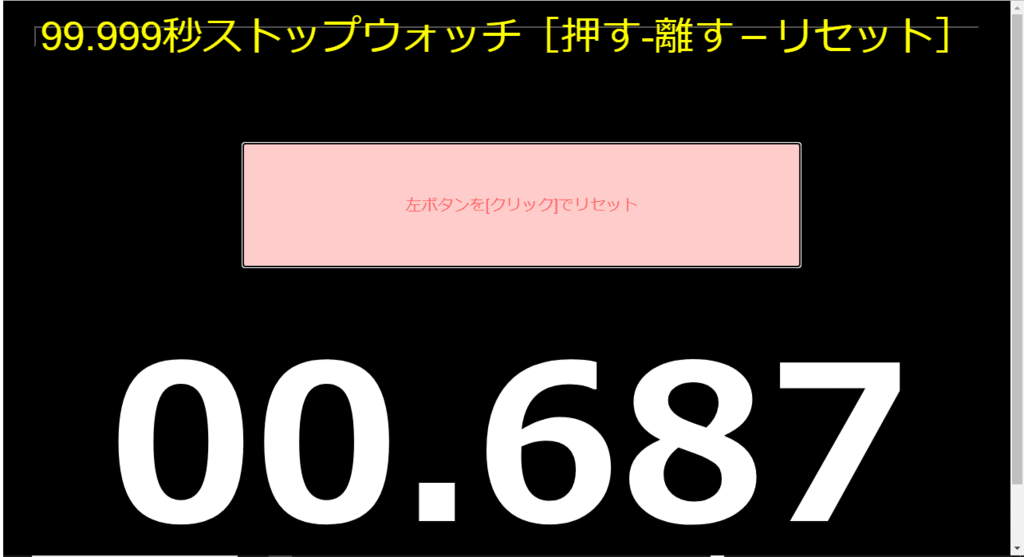

① ピンク色の領域がありますが、そこを押す(タップする)と時計がスタートして、また押すと止まります。押すー押す

プログラムの関数にonclickというのを使っているので、押したあと離れるとき反応します。押したときに反応するonmousedownという関数がありますが、パソコンでマウスをつないだ時には上手く機能しますが、スマホやタブレット、指操作のできるパソコンでは、タップに対して鈍感にする仕組みがあるようでうまく機能しません。それを了解して使ってください。

画面タップ

② ピンク色の領域に触れると時計がスタートして、離れるとき止まります。押すー離れる のストップウォッチです。

①で述べたように、このタイプのストップウォッチはパソコンのマウス使用では機能しますが、指で押さえるー離すでは動作が不安定となります。

画面タップ

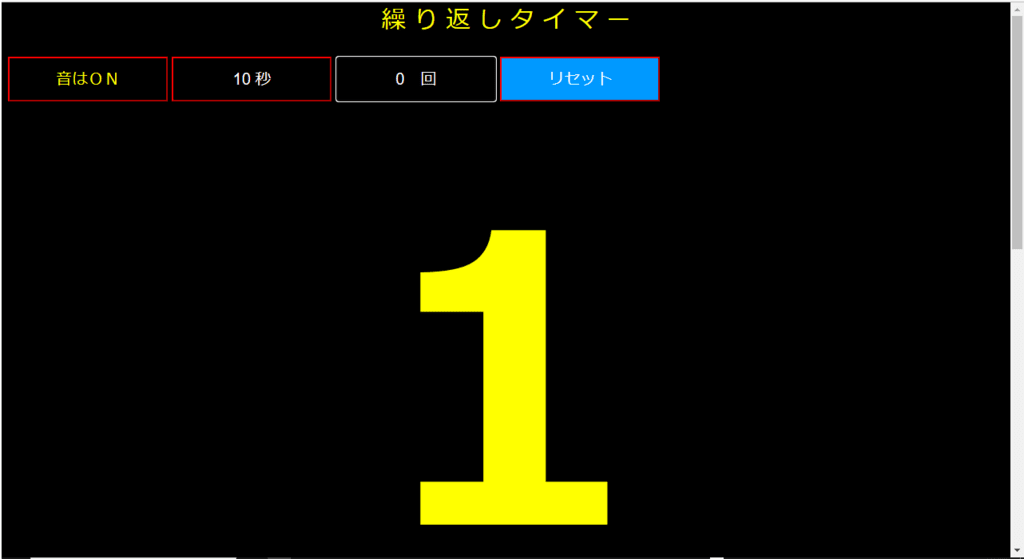

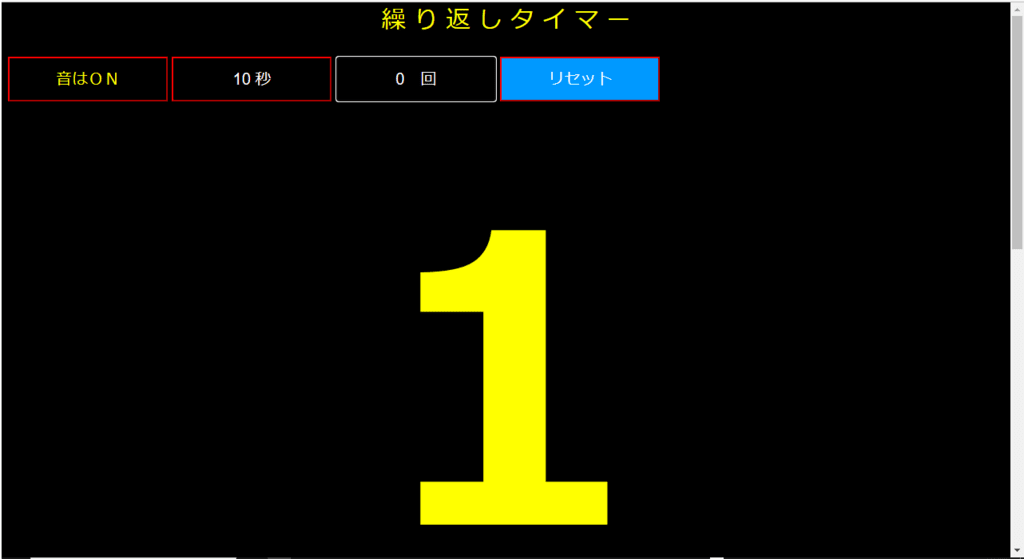

③次は繰り返しタイマーです。「何分おきに測定する」といった場合に教えてくれるものです。音有る無しを選択できます。

画面タップ

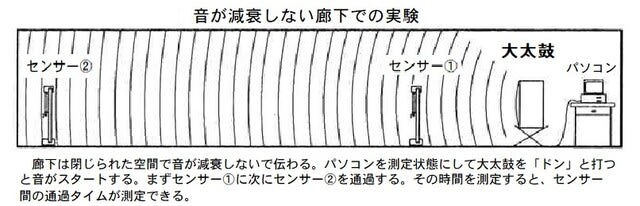

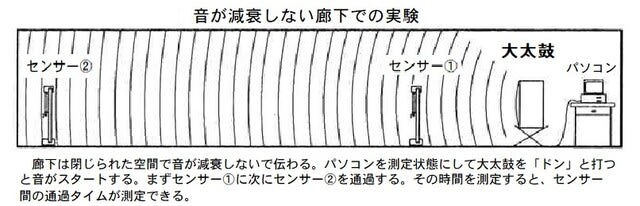

④ 最後は音の伝わる時間を測定するプログラ厶ソフトです。実験装置については提供できませんので、その概要だけを説明します。

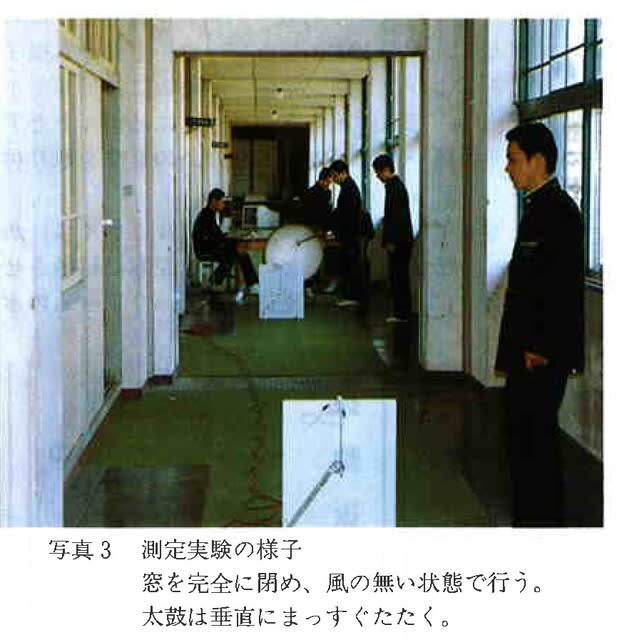

私が30数才のとき考案して授業で使ていた装置とプログラ厶ソフトがありました。それも使えなくなって実験できなくなりましたが、今回同じような機能を持つプログラ厶ソフトを開発しました。実験は廊下で行ないます。音源は大太鼓です。その時の様子です。音センサーは窓ガラスが音で振動することをヒントにして考えました。それをマウス端子につなぐんです。左ボタンのon/offが前のセンサー 右ボタンのon/offが後のセンサーです。両方のボタンを押した状態が実験状態です。左ボタンを離すと時計がスタートして右ボタンを離すと止まります。センサー間を音が通過する時間が測定できます。このプログラ厶ソフトをパソコンで起動させてマウスの左右のボタンを押すと、そのon/offが画面の色の変化となります。ぜひやってみてください。両方のボタンを押すと両方の表示が赤になります。実験の準備完了となります。いずれかのキーを押すと実験中となります。左ボタンを離すと時計スタート、右ボタンを離すとストップとなります。精密な測定なので途中の経過時間は表示しません。

画面タップ

コロナ禍になって、まず始めたのがjava言語の学習です。1年以上本を読んで勉強しました。真っ黒い画面(昔はMSDOSと言っていたと記憶している画面)でプログラムを入力しても真っ黒い中で答えが返ってくるだけです。そこから抜けだせませんでした。本を変えて読むと理解は一層深まりますが、肝心な明るい画面にはたどり着きませんでした。言語を変えてC言語をやってみましたが同じ程度でした。

もし読者に黒い画面を乗り越える方法を教えてくれる方がおられましたら、コメント欄に連絡ください。今の言語だけではできない壁があります。

昨年の8月上旬でした。本屋さんで「いちばんやさしいJavaSpcriptの教本」を手にしました。その中に見慣れたプログラムがありました。HTMLのホームページを作るプログラ厶です。これにJavaSpcriptのプログラムを直接書き込むことができると書いてありました。「これならできそうだ!開発のための環境を構築しなくてもいいんだ!」ということです。真っ黒い画面(開発環境の画面)ではなく直接Windowsのメモ帳ソフトにプログラムを記入して、それをダブルクリックするだけでプログラムが起動するのです。プログラム自体はJavaもCもJavaScriptもちょっとの違いで基本的には同じですから「できる」と直感しました。JavaやC言語の勉強がJavascriptの勉強に大いに役立ちます。無駄ではありませんでした。

やっとで”できない、動かない、何も作れない勉強”から解放されて、”プログラムを書いて→画面を動かす”ということが、すぐできるようになるのです。開発の意欲は自身でも感じるほど旺盛でした。何かを作りたいという意欲がこんなにも大きいのかと再認識しました。確か10月には最初のプログラソフトの紹介をしました。12月の息子家族の帰省では孫に使ってもらって楽しんでもらいました。それから3か月間の開発の日々でした。CSSという言語があるんですが、これはホームページをデザインする言語です。開発の必要にせがまれて最小限度の学習をしました。これもHTMLファイルに直接書き込めるのでHTMLファイルひとつに全てが記述できます。

私の プログラ厶言語の独学の日々 を紹介しましたが、「できるようになりました!」ということが報告できて嬉しい限りです。

読者の中に 独学の重く苦しい日々 を送っている人がおられましたら「努力は実ります。すぐそこに解決の扉があります。本屋さんであなたを待っています。」と言いたい気分です。

私の プログラ厶言語の独学の日々 を紹介しましたが、「できるようになりました!」ということが報告できて嬉しい限りです。

読者の中に 独学の重く苦しい日々 を送っている人がおられましたら「努力は実ります。すぐそこに解決の扉があります。本屋さんであなたを待っています。」と言いたい気分です。

近くに知っている人がいれば一番いいんでしょうが、また学校にいけばいいんでしょうが、ガンコに独学貫いてきました。

長くなりましたが、学校支援プログラ厶ソフトを紹介します。紹介の画面をタップしてもらうとプログラ厶ソフトが開きます。

長くなりましたが、学校支援プログラ厶ソフトを紹介します。紹介の画面をタップしてもらうとプログラ厶ソフトが開きます。

児童や生徒がパソコンやタブレットで利用することを想定して作っているのでスマホでは上のほうに小さく表示さらますがちゃんと機能します。横向きにすると大きくなりますが高さが足りません。ちょっと上下させて使ってください。

学習ソフトにはヒントがあります。ヒントを見ることで学習者の学びとなってくれたらいいなと開発してみました。

まずはさんすうのプログラ厶ソフトです。

[いくつかな]という数をかぞえるソフト3つです。

① 一桁の数をかぞえます。

画面タップ

② 30までの並んでいるものをかぞえます。

画面タップ

③ 60までのバラバラに散らばっているものをかぞえます。

画面タップ

〔足し算・引き算〕のプログラ厶ソフト6つです。

自分で計算ができるようになるにはどんなヒントがあったらいいかな、自分で「わかった!」というヒントになっていますか。

① 一桁の足し算 ヒントを●の数で表現しました。

画面タップ

② 一桁の引き算

画面タップ

③ 20までの足し算

画面タップ

④ 20までの引き算

⑤ 100までの足し算

画面タップ

⑥ 100までの引き算

画面タップ

〔九九〕ができるようになるにはどんなヒントがいいか考えました。

① 九九の学習

画面タップ

② 九九読み方の学習 色々な使い方ができるようにしました。読んで覚える。暗唱して確認する。・・・色々できます。

画面タップ

次は中学校理科の教材です。

① 神経反射の実験です。目で光の刺激を脳に伝えて、脳からの信号が発せられて、手の指が画面をタップするまでの時間を計測します。この場合、光の点滅が終わったところで、時計がスタートします。指が画面をタップしたところで時計が止まります。

神経反射の時間は人によって性別によって年齢によって・・・違いがあるか実験してみても面白いと思います。

画面タップ

② 神経反射の実験、音バージョンです。耳で音の刺激を感じてから指がタップする時間を測ります。

画面タップ

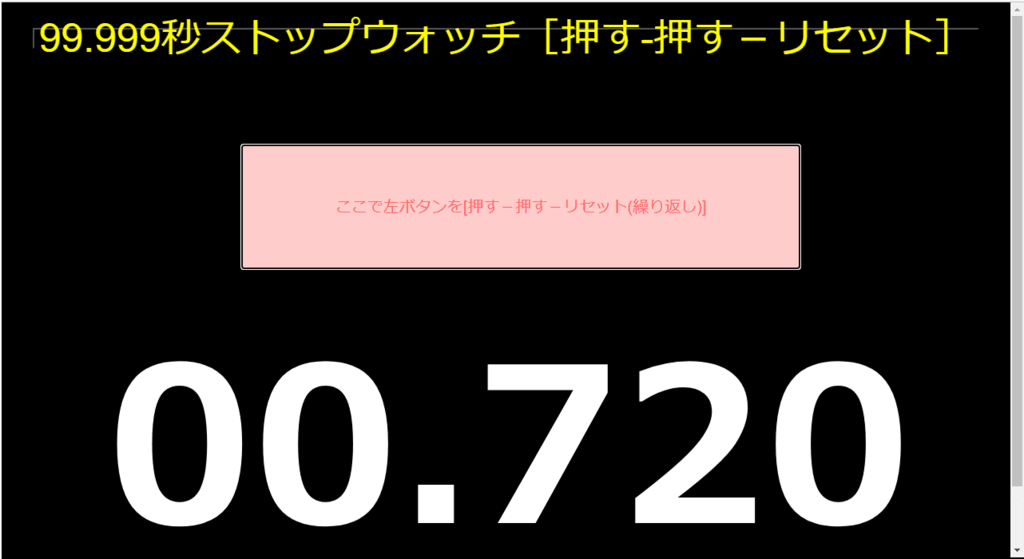

次はストップウォッチです。

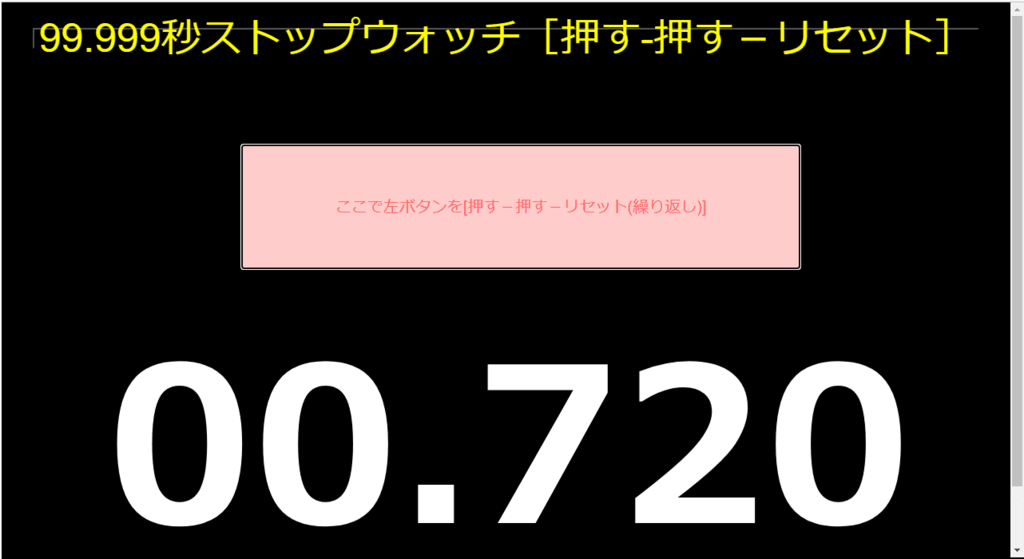

① ピンク色の領域がありますが、そこを押す(タップする)と時計がスタートして、また押すと止まります。押すー押す

プログラムの関数にonclickというのを使っているので、押したあと離れるとき反応します。押したときに反応するonmousedownという関数がありますが、パソコンでマウスをつないだ時には上手く機能しますが、スマホやタブレット、指操作のできるパソコンでは、タップに対して鈍感にする仕組みがあるようでうまく機能しません。それを了解して使ってください。

画面タップ

② ピンク色の領域に触れると時計がスタートして、離れるとき止まります。押すー離れる のストップウォッチです。

①で述べたように、このタイプのストップウォッチはパソコンのマウス使用では機能しますが、指で押さえるー離すでは動作が不安定となります。

画面タップ

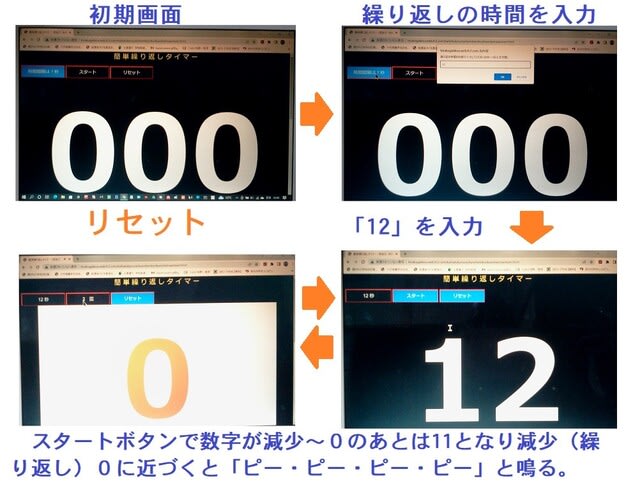

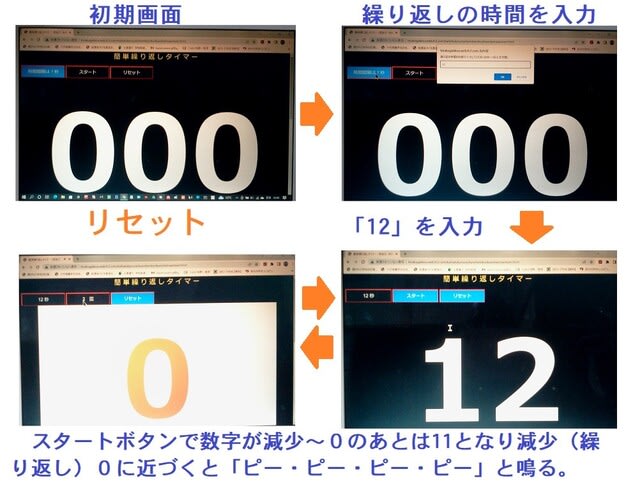

③次は繰り返しタイマーです。「何分おきに測定する」といった場合に教えてくれるものです。音有る無しを選択できます。

画面タップ

④ 最後は音の伝わる時間を測定するプログラ厶ソフトです。実験装置については提供できませんので、その概要だけを説明します。

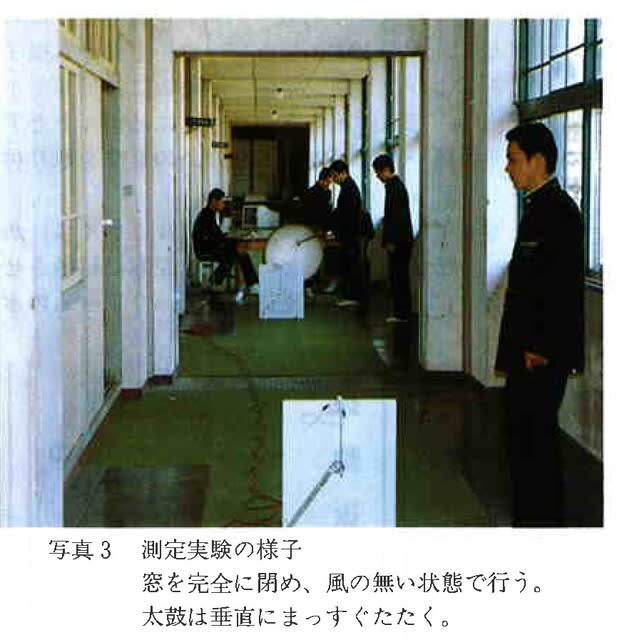

私が30数才のとき考案して授業で使ていた装置とプログラ厶ソフトがありました。それも使えなくなって実験できなくなりましたが、今回同じような機能を持つプログラ厶ソフトを開発しました。実験は廊下で行ないます。音源は大太鼓です。その時の様子です。音センサーは窓ガラスが音で振動することをヒントにして考えました。それをマウス端子につなぐんです。左ボタンのon/offが前のセンサー 右ボタンのon/offが後のセンサーです。両方のボタンを押した状態が実験状態です。左ボタンを離すと時計がスタートして右ボタンを離すと止まります。センサー間を音が通過する時間が測定できます。このプログラ厶ソフトをパソコンで起動させてマウスの左右のボタンを押すと、そのon/offが画面の色の変化となります。ぜひやってみてください。両方のボタンを押すと両方の表示が赤になります。実験の準備完了となります。いずれかのキーを押すと実験中となります。左ボタンを離すと時計スタート、右ボタンを離すとストップとなります。精密な測定なので途中の経過時間は表示しません。

画面タップ

当時、プログラミングや教材開発は土曜の部活動が終わった後に学校でやっていました。理科の好きな生徒はそのことをよく知っていて理科室に来てくれました。たまにいいアイデアを出してくれました。次の写真はこの開発を論文として発表するときの予備実験と記録写真として掲載したものです。

こんな風にやっていました。詳しくは、装置を製作して動作を確認して成功したところで紹介することになると思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。皆さんに使ってもらえるよう紹介していただけると嬉しいです。新一年生に間に合うようにガンバりました。

こんな風にやっていました。詳しくは、装置を製作して動作を確認して成功したところで紹介することになると思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。皆さんに使ってもらえるよう紹介していただけると嬉しいです。新一年生に間に合うようにガンバりました。

第三弾として繰り返しタイマーをつくりました。どんな時使うかというと、一定時間間隔で”測定や観察”をするときです。カウントダウンしていき“0”に近づいたら音と表示で知らせてくれます。

よかったら、覗いてみてもらえたら嬉しいです。

〔プログラム開発教材〕

これがその画面です。

左隅のボタンをクリックすると、繰り返し時間を入力するダイアログボックスが表示されます。秒数を小文字で入力して「OK」ボタンを押すと、画面に大きく繰り返し時間が表示されます。

スタートボタンで、カウントダウンが始まります。

0になるとまた[繰り返しの時数ー1]に戻ってカウントダウンです。0に近づくと音でしらせてくれます。0の表示も光の刺激があります。画面がパッと白くなり、0は赤色です。

これを繰り返します。

今の一連の流れです。

皆さんにも見てもらいたくて、スマホ用にちょっと作り変えたので使ってみてください。

〔スマホ用繰り返しタイマー〕

いかがでしょうか。やっぱりまだまだ単純なものですね。私としては大きな進歩なんですが、できることを少しずつ増やしていきたいと思います。

学校の先生、特に理科の先生にお知り合いがいらしたら教えてください。「放課後子ども教室の応援」と検索していただいたら、直接パソコンでも使用することができます。

よろしくお願いします。

よかったら、覗いてみてもらえたら嬉しいです。

これがその画面です。

左隅のボタンをクリックすると、繰り返し時間を入力するダイアログボックスが表示されます。秒数を小文字で入力して「OK」ボタンを押すと、画面に大きく繰り返し時間が表示されます。

スタートボタンで、カウントダウンが始まります。

0になるとまた[繰り返しの時数ー1]に戻ってカウントダウンです。0に近づくと音でしらせてくれます。0の表示も光の刺激があります。画面がパッと白くなり、0は赤色です。

これを繰り返します。

今の一連の流れです。

皆さんにも見てもらいたくて、スマホ用にちょっと作り変えたので使ってみてください。

いかがでしょうか。やっぱりまだまだ単純なものですね。私としては大きな進歩なんですが、できることを少しずつ増やしていきたいと思います。

学校の先生、特に理科の先生にお知り合いがいらしたら教えてください。「放課後子ども教室の応援」と検索していただいたら、直接パソコンでも使用することができます。

よろしくお願いします。

今日は近隣の小学校のクラブ活動に行ってきました。ブーメランづくりです。45分間で3つを作って遊ぶのが目標でした。33人全員が完成させました。飛ばすのが難しいようで、後半は投げ方を教えて走り回りました。「よく飛ばない人集合!」と声をかけると、ほぼ全員が集まりました。「これ飛ばないの?」と聞くと「うん」ということで、ブーメランを借りて、「こう構えて、回すように縦に投げます。」と実演すると「返ってきた!!」と喜んでくれました。一人一人飛ばないブーメランを借りて投げてやるとチャンと回って返ってきます。「そうやって投げるのか!」とわかってくれました。

作って遊ぼう教室が終わって「おじちゃん、今日は楽しかった!」と四年生の女の子、「これからも楽しい作って遊ぼうをしようね。」と話をして満足な時間となりました。

さて、

第一弾で〔計測中〕と表示していたところに〔経過時間〕を表示するようにしてみました。約0.02秒ごとに表示しているので表示がめまぐるしく変更されています。時間が経過するのが実感として感じられるようになりました。

これによって測定値の精度が落ちるわけではありません。〔計測中〕の代わりに〔経過時間〕を表示させているだけです。測定とはまったく別のはたらきをさせています。

スマホ用にちょっと作り変えたものです。クリックして使ってみてください。

〔第二弾 ストップウォッチ〕

パソコン用の場合、次のような画面になっています。00.000から時計がスタートして、真ん中の画面になります。

1000分の1の位と100分の1の位の数字が不鮮明ですが、すごいスピードで入れ替わっていますからはっきりと写りません。

経過時間のところは約0.017秒ごとに経過時間を測定して表示させています。どうして0.017秒かというと、1秒間に50回強数字が替わるので、変化を感じるには十分だからです。小さな数字にすればもっといいんでしょうが、パソコンに仕事をたくさんさせなければならないのでこのくらいにしています。最後にストップのボタンを押すときには、その押したときの時間を測定して表示させています。(注 経過時間を止めてそれを表示させるのではありません。)

最後まで読んでいただきありがとうございました。これを作ることで新たな知識と活用する技術が身に付きました。朝起きるとプログラムを考えている自分に気づきます。ついつい早起きして調べたりパソコンの前に座ったりする毎日です。

作って遊ぼう教室が終わって「おじちゃん、今日は楽しかった!」と四年生の女の子、「これからも楽しい作って遊ぼうをしようね。」と話をして満足な時間となりました。

さて、

第一弾で〔計測中〕と表示していたところに〔経過時間〕を表示するようにしてみました。約0.02秒ごとに表示しているので表示がめまぐるしく変更されています。時間が経過するのが実感として感じられるようになりました。

これによって測定値の精度が落ちるわけではありません。〔計測中〕の代わりに〔経過時間〕を表示させているだけです。測定とはまったく別のはたらきをさせています。

スマホ用にちょっと作り変えたものです。クリックして使ってみてください。

パソコン用の場合、次のような画面になっています。00.000から時計がスタートして、真ん中の画面になります。

1000分の1の位と100分の1の位の数字が不鮮明ですが、すごいスピードで入れ替わっていますからはっきりと写りません。

経過時間のところは約0.017秒ごとに経過時間を測定して表示させています。どうして0.017秒かというと、1秒間に50回強数字が替わるので、変化を感じるには十分だからです。小さな数字にすればもっといいんでしょうが、パソコンに仕事をたくさんさせなければならないのでこのくらいにしています。最後にストップのボタンを押すときには、その押したときの時間を測定して表示させています。(注 経過時間を止めてそれを表示させるのではありません。)

最後まで読んでいただきありがとうございました。これを作ることで新たな知識と活用する技術が身に付きました。朝起きるとプログラムを考えている自分に気づきます。ついつい早起きして調べたりパソコンの前に座ったりする毎日です。

久しぶりの更新ですが、実は真剣にプログラムの勉強をしていて「あっもうチョットでできる。動くかもしれない!」と独学とプログラムでの教材づくりのツボにはまっていました。そしてひとつできたんです。完動する教材です。

開始ボタンクリックで測定状態になります。下のバーを押すと:タイマースタート。次に押すと:タイマーストップで、その間の時間を1/1000秒の精度で表示してくれます。繰り返し測定できます。終了ボタンを押すと開始を押すまで動きません。

「あっもうチョットだ‼️動くものが作れそう」と閃(ひらめ)いたのが8月の10日頃だったと思います。コロナ禍で学校支援活動も少なくなりモンモンと暇を見つけて勉強する日々が2年チョッと続きましたが「そのときが来た~」と感じた瞬間でした。勉強してわかるところできるところは確実に多くなっているのはわかるんですが、どこまでいったら何か作れるレベルに到達するのか、このまま到達しないんじゃないかと不安いっぱいでした。独学ですから相談できないですし、でもHTML言語を独学で習得してホームページが作れた経験が何とか支えてくれていました。

その後、今日までの2か月間は作りたいものを決めて、その機能をプログラムにしていく作業でした。それでも1か月間は動かずじまい。もっともっと機能を分解して単純なプログラムの《動く》を積み重ねていくことの必要性に気づきました。そうしたら動き始めたのです。これも第2の閃きでした。開発するのに一番良かったのが”ネットで知りたいことを検索すること”、”知恵袋”にも質問しました。答えがひとつ返ってきて「あなたの条件ではプログラムは作れません。作りたければ他の言語を勉強してください。〇〇の条件なら作れます。」とサンプルプログラムが書いてありました。JAVA・C言語そしてJavaScriptと迷い迷い勉強していました。そのプログラムですが、初見では難しかったです。しかし”にらめっこ”していると少しずつわかってきているのがわかりました(遠回しの表現ですが、これが正直な気持ちです。)。それは今でもわからないところがいっぱいあって動きません。高等な仕組みになっているようです。一歩一歩”できる・動く”の機能を積み重ねてようやくできたのが〔教室掲示用ストップウォッチ〕です。〔作って遊ぼうホームページ〕

にアップしています。よかったらクリックしてご覧ください。

にアップしています。よかったらクリックしてご覧ください。

小中学校にはWi-fiが各教室まで来ていて大きなテレビが設置されています。先生がパソコンを持っていってテレビに繋ぐと、ホームページを開いて〔教室掲示用ストップウォッチ〕を利用することができます。

今後は20代30代に作って使っていたものを新しい言語で作り直して公開していきます。

話が長くなりましたが、ここでそのプログラム教材を紹介します。

〇〔99.999秒ストップウォッチ〕と命名しました。

〇 教室の大きなテレビに写すことを想定しています。

〇 児童生徒がハッキリとみることができるようにしました。

〇 入力は、マウスの移動と左ボタンの”押す””離す”です。

これが実際の画面と扱い方です。

ご覧になって「簡単なストップウォッチじゃないか!」と思われる人も多いと思いますが、知識0(ゼロ)から出発して動くものができたということは私にとっては”大きな大きな一歩”なのです。「これから、あれもできるこれもできる」と夢が膨らみます。一歩一歩進むことで、できることが増えてくると思われます。30歳頃に《廊下で太鼓を叩いて音の速さ測定》という装置とプログラムをつくって授業していましたが、プログラムはWindows普及とともに使えなくなってしまいました。まずはこれを新しいプログラムで復活したいです。

夢が苦難の末現実になったお話でした。

これから時々この話題も紹介していきます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

最後まで読んでいただきありがとうございました。