日本人はとても周りとの協調や「和」を大切にする民族だと思います。しかし同時に比類なき競争性をもつ民族でもあると思います。こう聞くとなんだか矛盾したように思うかもしれませんが、実際は同列に十分存在可能なのです。

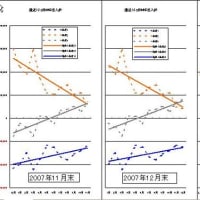

日本人は競争好きで、周りとの相対的な自己のポジションをいつもうかがっています。みんなと一緒がいいみたいな感じです。すなわち中間層にぐっと集まる傾向がありますが、この現象が中間層の水準を引き上げることにつながり、全体の平均・水準を押し上げるわけです。日本人は、突出したことや目立ったことを、どこか忌み嫌う傾向を持ちます。ところが、欧米では、自分は自分、人は人と言う考えを前提にしている傾向が強いので、平均値の引き上げ効果にはつながりにくいとも考えられます。

そういう訳で、日本人ほど相対評価を気にする民族、すなわち自分と他の人を比べる民族はいないということです。これを日本民族の遺伝子と言えるかどうかはわかりませんが、少なくても幼稚園の幼少時から運動会で順位を競ったり、小学校の通信簿で「よく出来る」の数を競ったりしてきた、学校教育の枠組みでの後天的な相対評価制度によって刷り込まれてきたことであることは否定しきれません。学校教育の中で自然に育まれてきた競争性を昨今は否定し、競争嫌いになってしまったことが、日本人全体の競争力を低下させ、格差社会を拡大させてしまっているとも考えられます。最近の学校教育の現場が絶対評価の方に軸が大きくブレ過ぎていることが問題なのかもしれません。(順位を競わせないとか相対評価はしないなど)

このように競争好きの民族性が平均水準の引き上げ効果を生み出していくのですが、一方でヤッカミヤや妬みは、このような競争性のゆえんとも言えます。皮肉なことに、ホリエモンや村上ファンドなどに代表されるように、出る杭は打たれれてしまうことにもつながっていきます。

うちの会社では、人事評価制度の見直しの中で、自己の成長を図る絶対評価を導入しようとしていますが、一方では、やはり従来の他との相対評価も引き続き行う方針で制度の見直しを検討しています。絶対がいいとか相対がいいのどちらかではなく、両方がやっぱり要るよねが結論ではと思っています。

相対評価がなぜ平均・水準の引き上げ効果を生み出していくのか?は良くわかりません。これは私の感覚的なものにすぎませんが、日本という極東の小さな島国である日本が、明治維新以降大きく世界の中で発展してきたことに、この日本人の競争性について何かの意味を見出すことは重要であると思っています。

日本人は競争好きで、周りとの相対的な自己のポジションをいつもうかがっています。みんなと一緒がいいみたいな感じです。すなわち中間層にぐっと集まる傾向がありますが、この現象が中間層の水準を引き上げることにつながり、全体の平均・水準を押し上げるわけです。日本人は、突出したことや目立ったことを、どこか忌み嫌う傾向を持ちます。ところが、欧米では、自分は自分、人は人と言う考えを前提にしている傾向が強いので、平均値の引き上げ効果にはつながりにくいとも考えられます。

そういう訳で、日本人ほど相対評価を気にする民族、すなわち自分と他の人を比べる民族はいないということです。これを日本民族の遺伝子と言えるかどうかはわかりませんが、少なくても幼稚園の幼少時から運動会で順位を競ったり、小学校の通信簿で「よく出来る」の数を競ったりしてきた、学校教育の枠組みでの後天的な相対評価制度によって刷り込まれてきたことであることは否定しきれません。学校教育の中で自然に育まれてきた競争性を昨今は否定し、競争嫌いになってしまったことが、日本人全体の競争力を低下させ、格差社会を拡大させてしまっているとも考えられます。最近の学校教育の現場が絶対評価の方に軸が大きくブレ過ぎていることが問題なのかもしれません。(順位を競わせないとか相対評価はしないなど)

このように競争好きの民族性が平均水準の引き上げ効果を生み出していくのですが、一方でヤッカミヤや妬みは、このような競争性のゆえんとも言えます。皮肉なことに、ホリエモンや村上ファンドなどに代表されるように、出る杭は打たれれてしまうことにもつながっていきます。

うちの会社では、人事評価制度の見直しの中で、自己の成長を図る絶対評価を導入しようとしていますが、一方では、やはり従来の他との相対評価も引き続き行う方針で制度の見直しを検討しています。絶対がいいとか相対がいいのどちらかではなく、両方がやっぱり要るよねが結論ではと思っています。

相対評価がなぜ平均・水準の引き上げ効果を生み出していくのか?は良くわかりません。これは私の感覚的なものにすぎませんが、日本という極東の小さな島国である日本が、明治維新以降大きく世界の中で発展してきたことに、この日本人の競争性について何かの意味を見出すことは重要であると思っています。