今日は失業問題に欠かせない失業手当について考えてみました。失業手当の支給条件が厳しすぎるという話が巷であります。詳細は全く良く知りませんが、もしそれが事実だとしたら、今後急増する失業者へのセイフティーネットとして失業手当の支給条件の緩和を検討してはどうだろうか?

ただ、当然議論の対象となるのは、その財源なので、雇用保険料について少し思ったことを書きます。

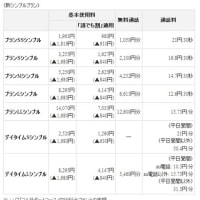

現在の雇用保険の掛金(料率)

平成19年4月1日以降

一般の事業の場合 15/1000 (給与の1.5%)

会社負担(9/1000)

社員負担(6/1000)

雇用保険料の計算例

・給料 200,000円の場合で事業の種類が「一般の事業」の場合

会社負担分 200,000×6/1000=1,800円

社員負担分 200,000×6/1000=1,200円

となるようです。会社が社員よりも多くの保険を掛けてくれているんですね。労働法制の問題として正社員の解雇が厳しく規制され、これを緩和すべきとの論が仮に正しいとするなら、緩和する一方で、この雇用保険料率を企業側+社員側とも若干引上げてはどうかと思ったりしました。財源の確保が必要です。

また、定率ではなく車などの任意保険にあるように、失業回数や失業手当支給実績見合いで、個々に料率を変動させても良いかもしれません。あるいは企業評価によって、この会社だからあなたの保険料はいくらみたいな感じで、民間保険会社が失業保険の商品を開発して販売しても良いかもしれません。ただ今まであまり見聞きしたことが無いのは、何らかの規制がきっとあるんでしょうかね??それとも料率計算がシスティマティックに出来ないため、たまたま保険商品として生まれていないだけなのでしょうか?

現状は、一般事業の場合で、給与の1.5%の料率ですが、今の労働の流動化(失業リスクの高まり)などを考えると、料率が少し低いという印象を持つのは私だけでしょうか?解雇規制が緩和され、失業の確率が高まるのなら、もう少し料率をあげても良いし、解雇規制緩和の引き換え条件ではありませんが、企業側にもう少しだけ負担増を求めても良いかもしれません。

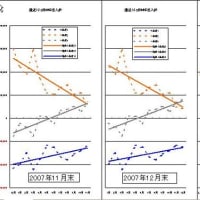

保険料の適正を考えるとき、例えば月給40万円(年収480万円の場合)で、失業手当が給与の6割支給の場合で考えると、失業手当は24万円となります。この人に対する雇用保険料は月額6,000円なので、失業手当240,000円÷保険料6,000円=40ヶ月分です。要するに40ヶ月の就労期間に対して1ヶ月分の失業手当が発生することを前提にしており、もし6ヶ月間の失業手当を受給しようと思えば、その6倍の240ヶ月の掛け期間が必要になります。240ヶ月と言えば20年間が平均値であることになりますが、近年の雇用情勢は、終身雇用が崩壊し、失業の確率の高まりを考えると、平均20年というのはかなり無理があるように思います。企業の平均寿命30年説から今や10年説なんて言われる時代ですから。

企業が今後益々競争力を高めていき、雇用の弾力性を高めていくためには、社員の採用と解雇の柔軟性が不可欠です。それによって発生する失業という社会問題を解決するためには、失業手当支給条件の緩和が必要だし、一方でその財源確保を進める必要がどうしてもあると思います。そのあたりも、もう少し踏み込んだ議論を是非してほしいと思います。

ただ、当然議論の対象となるのは、その財源なので、雇用保険料について少し思ったことを書きます。

現在の雇用保険の掛金(料率)

平成19年4月1日以降

一般の事業の場合 15/1000 (給与の1.5%)

会社負担(9/1000)

社員負担(6/1000)

雇用保険料の計算例

・給料 200,000円の場合で事業の種類が「一般の事業」の場合

会社負担分 200,000×6/1000=1,800円

社員負担分 200,000×6/1000=1,200円

となるようです。会社が社員よりも多くの保険を掛けてくれているんですね。労働法制の問題として正社員の解雇が厳しく規制され、これを緩和すべきとの論が仮に正しいとするなら、緩和する一方で、この雇用保険料率を企業側+社員側とも若干引上げてはどうかと思ったりしました。財源の確保が必要です。

また、定率ではなく車などの任意保険にあるように、失業回数や失業手当支給実績見合いで、個々に料率を変動させても良いかもしれません。あるいは企業評価によって、この会社だからあなたの保険料はいくらみたいな感じで、民間保険会社が失業保険の商品を開発して販売しても良いかもしれません。ただ今まであまり見聞きしたことが無いのは、何らかの規制がきっとあるんでしょうかね??それとも料率計算がシスティマティックに出来ないため、たまたま保険商品として生まれていないだけなのでしょうか?

現状は、一般事業の場合で、給与の1.5%の料率ですが、今の労働の流動化(失業リスクの高まり)などを考えると、料率が少し低いという印象を持つのは私だけでしょうか?解雇規制が緩和され、失業の確率が高まるのなら、もう少し料率をあげても良いし、解雇規制緩和の引き換え条件ではありませんが、企業側にもう少しだけ負担増を求めても良いかもしれません。

保険料の適正を考えるとき、例えば月給40万円(年収480万円の場合)で、失業手当が給与の6割支給の場合で考えると、失業手当は24万円となります。この人に対する雇用保険料は月額6,000円なので、失業手当240,000円÷保険料6,000円=40ヶ月分です。要するに40ヶ月の就労期間に対して1ヶ月分の失業手当が発生することを前提にしており、もし6ヶ月間の失業手当を受給しようと思えば、その6倍の240ヶ月の掛け期間が必要になります。240ヶ月と言えば20年間が平均値であることになりますが、近年の雇用情勢は、終身雇用が崩壊し、失業の確率の高まりを考えると、平均20年というのはかなり無理があるように思います。企業の平均寿命30年説から今や10年説なんて言われる時代ですから。

企業が今後益々競争力を高めていき、雇用の弾力性を高めていくためには、社員の採用と解雇の柔軟性が不可欠です。それによって発生する失業という社会問題を解決するためには、失業手当支給条件の緩和が必要だし、一方でその財源確保を進める必要がどうしてもあると思います。そのあたりも、もう少し踏み込んだ議論を是非してほしいと思います。