2022年12月の距離合計 ラン59.0km、スイム7.1km、バイク160.0km

2022年1-11月の距離合計 ラン1,991.0km、スイム107.3km、バイク3,282.0km

2021年の年間距離合計 ラン2,568.0km、スイム66.0km、バイク3,500.0km

2020年の年間距離合計 ラン1,869.5km、スイム29.6km、バイク2,998.0km

2019年の年間距離合計 ラン2,288.5km、スイム36.7km、バイク2,060.0km

2018年の年間距離合計 ラン2,454.3km、スイム30.75km、バイク986.0km

昨日午後に大和成和病院へ行ってきました。心臓ペースメーカーの定期外来です。そして3月7日から8日にかけて装着していたホルター心電図の解析結果と今後受ける予定のカテーテルアブレーションに関する情報などを聞くためです。

まずホルター心電図の解析結果です。

3月7日午前9時にこのホルター心電図を装着して当日の午前中にBCTと3本ローラー台でのバイク練習を40分間行い、その後昼食を挟み午後0時40分過ぎからお地蔵さんコースの外ランで10km走ったのです。

ホルター心電図以外には普段から使っている自分のガーミン心拍計も装着してデータを取っていました。ローラー台でのバイク練習時のガーミンのデータです。

前半は100bpm前後で推移していていつものパターンでしたが、後半に入り徐々に心拍数が上昇して最大では176bpmまでいきました。後半に心房細動が出たのだろうと考えていました。ホルター心電図を返却する際にこのガーミンのデータも病院へ提出しておいたのでホルター心電図でのデータと比べてもらったのです。

その結果は驚いたことに、「ホルター心電図ではこの時間帯にこの様な心拍の変化は全く記録されていませんでした。」と言うものでした。この時に心房細動は起きていなかったのです。

私の使っているガーミンの心拍計は光学式ではなく、胸にベルトを巻くタイプの物で、心臓の微弱な電気信号をベルト部分にあるセンサーで感知し、そのデータを時計本体にワイヤレスで飛ばす仕組みになっています。この方式の方が手首で計る光学式よりもかなり正確に心拍の動きを拾ってくれるので精度が高いのです。

しかしホルター心電図が機能していなかったとはあり得ないので、今回は何が原因なのか分かりませんが、ガーミンの心拍計は不要なデータを拾ってしまった様です。

一方過去何度も心臓ペースメーカー外来でこのガーミンの心拍計のデータを心臓ペースメーカーのデータと比較しています。そして今までは心房細動が出現した時など心拍計と心臓ペースメーカーとでほぼ同一の結果になっていたので先生からもこのベルトタイプの心拍計は信用できます、という言葉を頂いてもいたのでした。

今回の結果でガーミンのベルトタイプの心拍計でもあくまでも参考程度と考えておいた方が良いようです。実際、このローラー台でのバイク練習時でも心拍数が170bpm台まで上がっているという自覚は全くなかったのです。自覚がない時は心房細動は起こっていないのでしょう。逆の言い方をすれば心房細動が起これば必ず分かるハズです。気分が悪くなるとか動悸を感じるとか何か感じますよね。

そして午後になって行ったランニング時でのデータです。

ランニング時にはガーミンのデータでも心房細動が起こった様なグラフにはなっていませんでしたが、ホルター心電図の結果でもこの同時刻の時間帯では心房細動は起きていませんでした。

ところがここでもビックリなことが先生から伝えられました。走り出してからは心房細動は出現していませんでしたが、走り出す直前の時間帯で心房細動が起きていたそうです。

実はこの走り出す少し前に心拍計を確認したのですが、140bpm前後の表示になっていてちょっと胸がざわついていたので一旦走り出すのを止めたのでした。何か心拍計の不具合があったら困ると思って、表示が100bpm以下になるのを待ってから走りだすことにしたのでした。確か5分程庭でストレッチなどして時間を潰していました。この時実際には心房細動が起こっていたのですね。

トレーニング時ではそれ以外に特段問題のある心臓の動きはありませんでした。そして24時間に渡り心電図を取った結果では大きな問題になる様な心臓の動きはありませんでした。良かったです。

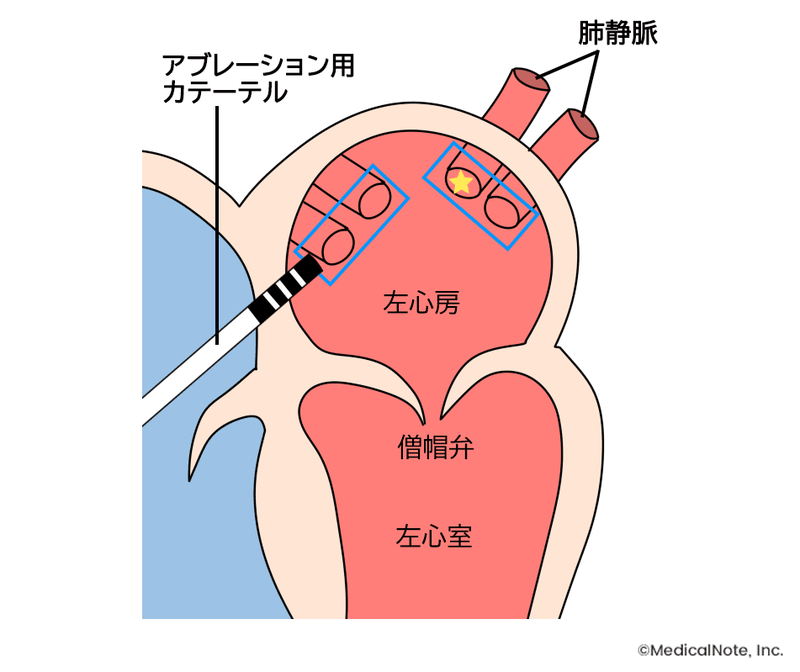

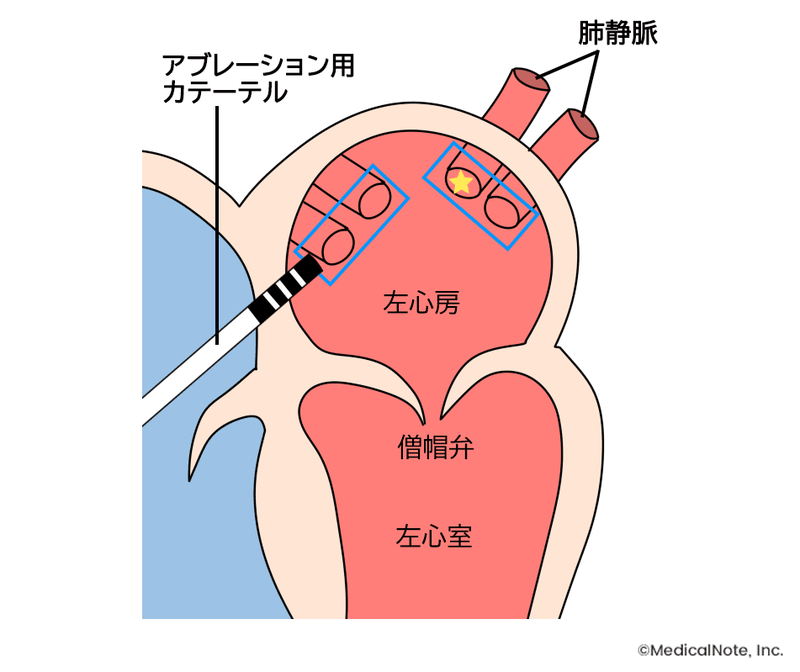

そしてカテーテルアブレーション手術に関することですが、ホルター心電図を取り外した8日に主治医の先生宛に手紙を書いて下記事項の質問をしていました。

1.心房中隔欠損症のため心房中隔を縫合しています。ここに再度穴を開けるということに関しどれ程のリスクがあるのでしょうか?

2.大和成和病院において、心房中隔欠損症で縫合、尚且つ心臓ペースメーカー植え込みをしている人がアブレーションをされた過去の実績数はどれほどありますか?

3.この内、成功例(心房細動がなくなる)の割合はどの程度ですか?

これに対する回答がありました。予想外のお話だったのですが、2.に関しては実績ゼロだそうです。そしてもし私がこの手術を受ける場合には大御所の先生がいる病院宛てに紹介状を書いてくれるそうで、全国でもごく稀な手術になるそうです。

1.についてですが、この手術の方法がまだしっかりとは確立されていないそうです。穴を開ける方法が針なのか電気なのかなど患者さんのその部分の状態によって異なってくるそうです。そしてそれ相当なリスクが発生する様でした。

前回の外来の時に先生から「アブレーション手術が出来る。」という言葉を頂いたのでやろうと思っていたのですが、実際には当初からの話通り、「出来ない。」というのが結局のところ正しかったようです。前回何で出来るって言われたのか疑問でしたが、それを今改めて問うたところで始まらないし、前回言われたことで今回の情報が得られた訳ですから、これはこれで良かったのでしょう。

いずれにせよ、国内でもそれ程の実績のない、そして手術方法が確立していない様な手術を受けることは現在の私には出来ないことです。万一失敗して命を落とす様なことがあってはその後両親の世話をする人がいなくなってしまいます。そして現在はレートレスポンスの設定値を120bpmに変更したことでその後は心房細動の出現回数が激減している様に思ってもいるのです。

と言うことで、今後私が心房細動を治すためのカテーテルアブレーション手術をする可能性は限りなくゼロになったということです。

そして暫くは現状維持で、引き続きビソプロロールフマル酸塩錠0.625mgの服用を続けていき心房細動を抑えていくことになりました。この薬は心臓の働き自体を抑えることで心房細動をも抑えるということなのですが、この手の薬の中では軽めな物になるそうです。効き目の強すぎる薬になってしまうと心臓の動き自体を心臓ペースメーカーに頼り切る様なことになってしまい、自脈では生活できなくなる様なことにもなってしまいます。そうなることは極力避けて自脈を生かしていく方法を今後も取っていくことで先生とは合意しています。

そして今後も心房細動の出現具合とか、走っている時の状況などでレートレスポンスの微調整なども行う方向ですし、定期的なホルター心電図での確認も今後行うという話も出たのでした。年に1回程度でしょうか。

次回の外来予約は6月23日になりました。