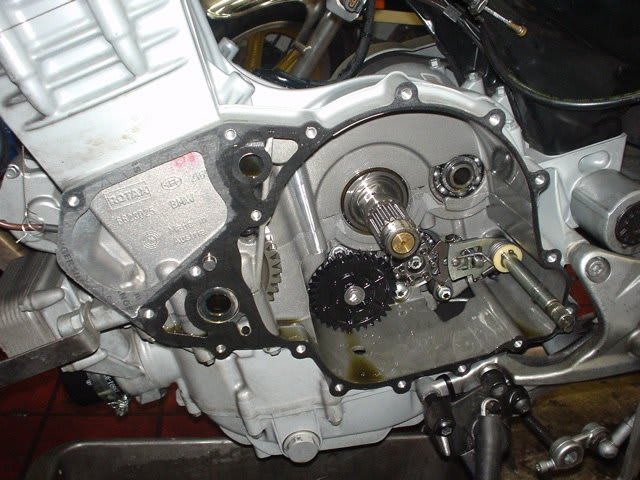

主にサーキットのみで使用されているこの黄色のBMW F800S

これまでにフロントフォークやリアサスペンションなど、具体的にサーキット(主に茂木、筑波、富士)の走り方をじっくり聞きながらモディファイ、走行中のフィーリングを後に伺いながら、セットアップを続けかなり良い足回りに煮詰まりつつある中、どうしてもクラッチの切れが悪く、走行を重ね、エンジン温度も上がってくると特にシフトフィーリングが悪化するとの事。

これまでは、エンジンオイルが悪いのでは?はたまたサーキット主体で酷使されるエンジン的な問題なのか?いろいろとライダー自身模索する中、約12万円近くもしたという非常に高価な部品=スリッパ-クラッチキットをオーナー自ら輸入し、メカニックUCGが組み付け担当。

通常、エンジン内部でクラッチ関連を分解し、組む際には国産車であれば、あまりその構造に差異はなく、このロータックス製のエンジンのクラッチ関連の構造も通常のそれらとなんら変化は無く見えるのだが、一度ばらしてから組み付けると、どうにもこうにも、インナー&アウターハウジングのクリアランスが全くない状態で、センターボスをトルクを掛けて締め上げれば、インナーハウジングが全くフリーで回転しない状態(ミッション=ニュートラル時)

何か、部品を組み忘れたのか??と見渡しても、組み忘れた部品は当然見つからず、かといって何かを破壊してしまったような事も全く無く・・・いずれにしても、クラッチは切れるのにバスケット=ハウジングがお互いに干渉してしまうのです。

時間を掛けて、状態をマニュアルに則り、細かく測定してみれば、やはりこのインナー&アウターハウジングの規定クリアランス0.08~0.10mmの隙間は全く無く、それまでの走行時の症状から、かなり狭い、若しくはクリアランスほぼゼロという状態だった事が、数種類用意される巨大なワッシャー兼シムの選定ミスという事がわかった。

(↑悪の枢軸 超硬ワッシャー、ちなみに通常のドリルの刃は立たない。エンジン内部で良く出くわす素材。注意:この部品はまた別の箇所のワッシャー)

このシムがあと0.10mm薄ければ何も問題が無いのに・・・

純正部品でそのクリアランスの部品が用意出来るのはわかるが・・・たったそれだけの部品の為に納期が・・・

値段も、この単なるワッシャー一枚で2500円前後という話・・・さすが舶来マシン。

サーキット走行の日時は既に決まっているのである。迫り来るのである。

本来ならば、純正部品を用意するのだが、日程が決まっていることもあり、待つ事は出来ず、結局、この超硬い焼きの入ったワッシャーをひたすらに手作業で削り(0.10mm削るのに都合1時間オーバー?)最終的に精度誤差±1/100mm以内でスライスし、組上げれば、インナー&アウターハウジングは、干渉し合う事無く、グルングルンと軽やかに回るようになった。

素晴らしい、やる気になれば出来るもんよ。メカニックの汗と涙の結晶なのだ。

しかし、あまりにも地味すぎて、その作業を理解する人は殆どいないであろう。

だが、たったその0.10mmのクリアランスが無いだけで、クラッチは全く切れず、発進すら出来ないのである。

この硬さ、想像することは恐らく難しいであろう。もしも経験してみたくなったら、ミッション周りのワッシャーを削ってみれば、それがどういうことかはっきり分かるに違いない。

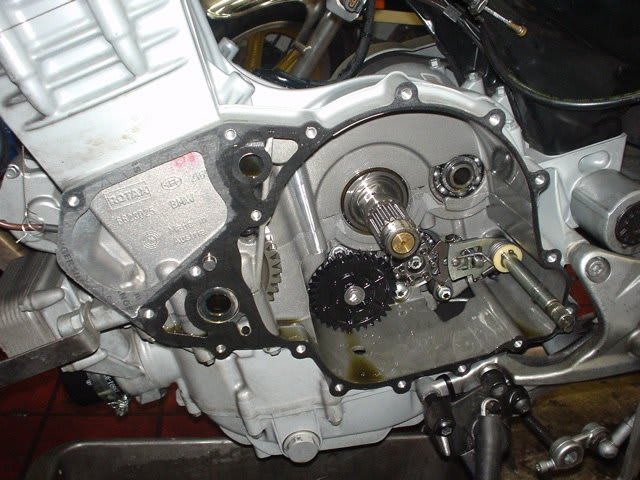

そのハウジングの問題がクリアーになっても、まだ新たに実践投入される高価なクラッチキットの方が今度はアウターハウジングに干渉する事がわかり、今度はその部分に新造した焼きの入った超硬ワッシャーを入れて、干渉を逃がし、純正マニュアルと新たに取り付ける部品の説明書を熟読し、いくつかの箇所をしっかり測定し、おいしいところを考えながら組み付けてみると、素晴らしい、ばっちりクラッチが機能する。

車種毎にポン付け出来ると書かれているのに、そのままでは付けられない部品というのがなんとも舶来物らしい。

純正エンジンのクラッチ周りのシムにしてもそう、おそらくは製品誤差が大きいのだろうか?それとも精度を追い求めすぎたから100分の1mm台でいくつものシムを用意する必要があったのだろうか?

国産車ではそういうケースは、この箇所ではほとんど無いはずなんだけどなぁ・・・そんな気持ちを持ちつつも、何かしらのクセを感じるBMWの魅力というものを改めて感じてしまった。感じるというよりは悩みなのかもしれない。

きっと今回の社外スペシャルパーツの組み付けと、修理で、これまであったギアチェンジ時のクラッチの切れの悪さはばっちり改善するであろう。サーキットを走り、熱ダレしてしまうような、悪条件下でも、基準値内で、多めにクリアランスを調整したので、きっとクラッチの切れの良さも維持されると信じている。

しばらくの間、頭を悩ませ、走行の期日が迫る中、一体どうしたら良いのだろう?というある種の重圧から解放された事が一番の喜びかもしれない。

とにかく精密にワッシャー=シムをスライスするのが途方も無く大変だった。とにかくヤツは硬かった。

高価な部品が装着出来ないかもしれないというオーナーの残念な表情を見たくなかった。

結果はメカ的にはばっちり。この借りは、サーキットできっちりタイムを詰めて返してくれれば何も言う事は無い。

それがメカニックの次への原動力。

たった一枚のワッシャーに泣かされる事もあるのだ。

金属の0.10mmの厚みは途方も無く大きいのである。

↑悪の枢軸ワッシャーがはまっている光景。硬いワッシャーも約0.07mm程の傷有。測定し精密修正0.10mm研磨。

↑SUTE-RACING社製のスペシャルなクラッチキット。キットなのにそのまま装着出来ないのはいかんよ。

↑ちょっと宣伝