ガレージに入庫する車両で、実は多いのが2ストロークマシン。

その中でも、比較的ガレージに入庫する割合が多いのが、このSDRだったりもします。

かつてのレプリカ全盛だった頃に、少し異色なコンセプトで投入されたこのマシン、車格的にはTZ125と似たような感じでとてもスリム。思い切った一人乗り専用の非常にスパルタンなマシン。

速いライダーがこのマシンを峠で操ると・・・小さいからってなめて掛かると痛い目に遭う事間違い無し・・・

この車体は、コツコツと不具合や摩耗&劣化の見受けられる箇所(エンジンオーバーホールや足回りのメンテナンスやセッティング)などなど、いつもガレージUCGで直し維持していただいてますが、ある時、ガススタで満タンにしたら、タンク横からガソリンがピューッと吹き出したとの連絡。

そのままガレージ入りとなりました。

これまで見て来た中で言うと、本当にヤマハの80年代のタンクは錆び&腐食しやすい。(RZ-R等も同様)

どう考えてもそれ以前のXS&GXやRD等とは比べ物にならない程に穴があいたり、錆だらけで使い物にならなくなる比率が高い。

開いてしまった穴の大きさや、その周りの腐食具合によって、様々な修理方法があるのですが、今回は、穴の開いた箇所以外は地金の状態が非常に良かった為、錆び取りをした後に、表面から隙間を埋めて、内部からコーティング処理をしての修理メニュー。

↓大きな錆がかなり出てきました。このトレーにある錆はほんの一部。錆び取り処理する際は、ガソリンコック等のアルミ部品は全て取り外さないと、処理剤で溶けてしまい大変な事になる場合もあるので注意・・・マスキングはしっかり。

それと同時に、このタンクキャップのパッキンが曲者。コイツが悪くなると雨水が入りやすくなってしまうのだ。

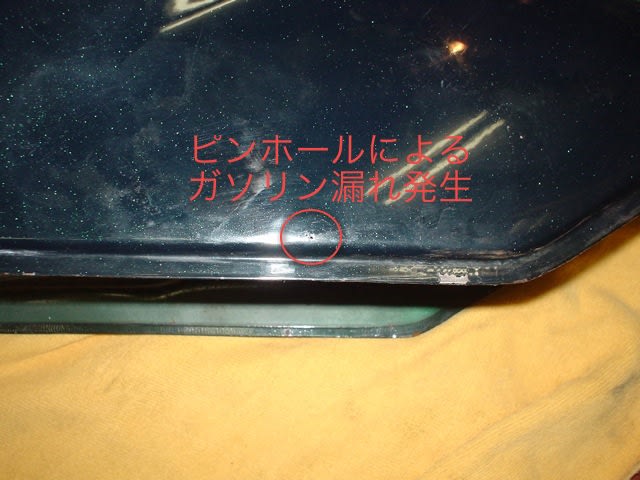

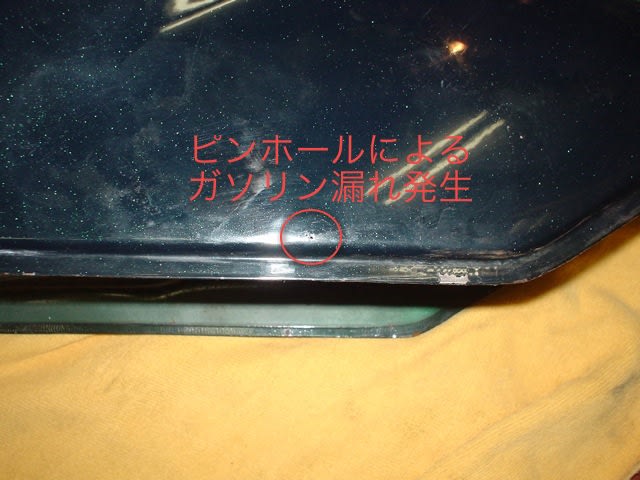

↓ピンホールの開いたガソリンタンク。もし出先、山奥の峠道でこうなってしまったら、果たしてどのように対処すれば良いのだろう?ガソリンを巻き散らせば引火の危険性と同時に、ガス欠にもなってしまう。振動の多い車両にアルミタンクの組み合わせでもクラックは発生しやすいので注意が必要である。また、もし走行中に漏れ始めていて、ズボンや肌にガソリンが染みていたら、すぐに拭き取る事。あとで皮膚がタダレたり火傷のような状態になり危険。

気を配らなければならない事は、タンクキャップの密閉製と、水抜き穴が錆びて詰まっていないか?ここが詰まると、タンクキャップ内部の受け皿部分が水浸しになって、結局タンク内部に水が混入するのである。

そしてタンク内部の水分が錆を発生させ、ガソリンコックのストレーナーの状態によっては、燃料ラインに錆が混入する。

ここにも盲点があるのだが、リザーブタンクを普段ほとんど使用する事が無い乗り手が、たまたまガス欠をさせてしまい、リザーブに切り替えた途端にキャブレターからオーバーフローというケースもよく見られるトラブルのケース。

えっ?なんで??って思うかもしれないが、その燃料ラインを切り替えた瞬間からトラブルは発生するのだ。

水分も錆も、タンク内では必ず下に沈む。それらが下に溜まっている状態なので、リザーブラインに切り替えた瞬間に、それらガソリン以外の物質もキャブ内部へ流れ込み、狭い通路のフロートバルブ等で引っかかりトラブルに繋がるケース。

いつも距離だけで給油しているマシンの場合、たまにはリザーブラインを意識的に使ってあげた方が水分も溜まり難くて良いとも言える。

水抜き剤を入れれば?という声もあるが、それについては、賛否両論、意見が分かれるので、ここでの議論は差し控える。

とにかく、たまにはリザーブラインを使うべきなのだ。

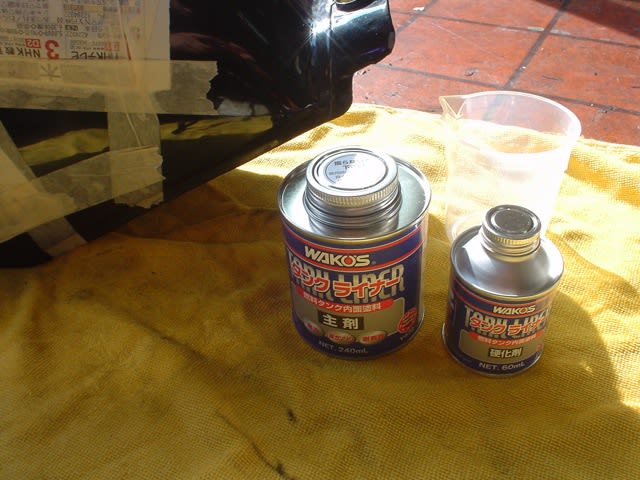

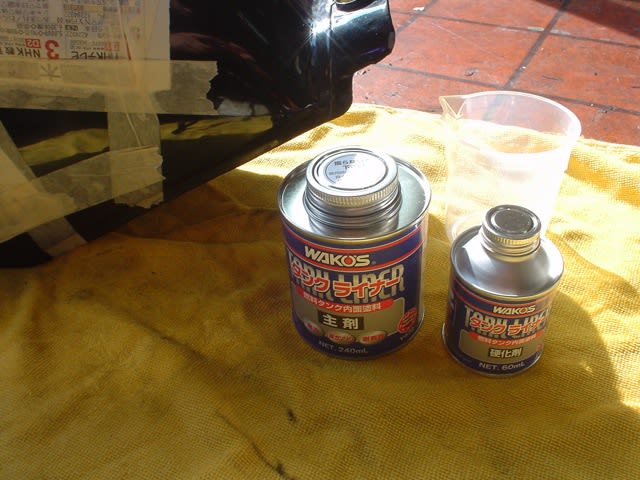

↓それはさておき、錆やゴミをしっかりと取り除き、脱脂し、十分に乾燥させてからコーティング。

外側の塗装面にコーティング剤が付着すると、大変面倒な事になるので、しっかりマスキングしてから作業。

塗装やコーティングは、塗る時よりも、下準備が大変なのである。乾燥時間も考慮すれば、何日かを要する作業なのだ。

急いでやるよりも、確実にやった方が当然耐久性もグーンと上がる事間違い無し。

※重要な事

・たまには意識的にリザーブラインを使う。

・燃料キャップから雨水が入り込んでいないか?パッキンをチェック=ひび割れてたら交換。

・燃料ラインには極力燃料フィルターを取り付ける。

・網目フィルターはほとんど意味無しなので、必ず濾紙タイプのフィルターを装着。

・もしキャブレターを開けて、フロートチャンバー室内部のアルミ地に白い腐食があったら、水侵入のサイン。

・雨の当たらないところにマシンを保管出来ないならば、せめてバイクカバーを・・・コイツだけでもかなりの効果。

・タンクキャップ脇の水抜き穴がしっかりと開いているか?錆で詰まっていないか?

大切なマシン、バイクの鏡とも言えるガソリンタンクは表面の奇麗さだけではなく、内部も奇麗に保ちましょう。

水が入らないようにする事は、タンク内部の保護だけではなく、キャブレターの保護にも繋がる。

ということは、つまりエンジンの保護にもなる。クランクシャフトやピストンリングとシリンダーの接触部分が放置期間中にどんどん錆びていってしまうのである。

いくら気を配っていたとしても、それでも、穴が開く時は開いてしまうのが悲しいところ。