バイクレースの世界では今週末は鈴鹿8耐が行われていて、またガレージスタッフでもあり元?全日本ライダーでもあるYHG氏は筑波サーキットにてCBRカップ出場の為お休みでした。

そんな最中、そして、うだるような暑さが続く中、日々黙々と作業&探求を続けており、ちょうど時期的には全日本レースメカ業務は中休みなので、ガレージ業務に全身全霊を傾ける時期なのです。

多くの作業依頼を頂きまして、本当にありがとうございます、またすぐに作業請け負えずお待たせしている方、申し訳ございません。

修理作業の一つ一つが試行錯誤が必要であったり、地道な手作業が多く、またその一つ一つに納得出来るだけの結果を求めたいので、現在抱えている作業も含めて、充分な時間を下さい。

修理には大きく分けると二種類あって、消耗品を交換するだけで結果が得られる作業と、トライ&エラーを重ねて修理を行わなければ故障原因が掴み難い事例があるのです。日頃しっかりとメンテナンスを行っていれば壊れなかった可能性がある車輛も、ひたすら動かし続けて、突然壊れたから、すぐに修理して欲しいと言われても、すぐそれに応えられるだけのキャパシティーはありません。どうしても依頼通りの順番で手を動かすしか無いのです。予約制とさせていただいているのもそんな理由なので、状況御察し下さい。

では、本日の本題に入ろう。

街中では見かける事が無い非常にレアなホンダ=CBX125F

精密機械的な125cc DOHCエンジンを80年代ホンダ車特有のスタイルで仕上げてあるマシン。

125ccなのにDOHCだなんて、なんて贅沢な仕様なのでしょうか。250cc4気筒マシン等もそうですが、この先、新たに新車で同様のスペックのマシンはほとんど発表されないのではないでしょうか?それくらいに80年代~90年代のマシンは豪華絢爛、コストが掛けられてます。

また今回の話しの主役であるCBX125Fも見方を変えれば、それ以前の70年代バイクを探す方が簡単かもしれない、それ程に見かける事は少ない。

驚く事なかれ、このバイクのオーナーは若い女性である。

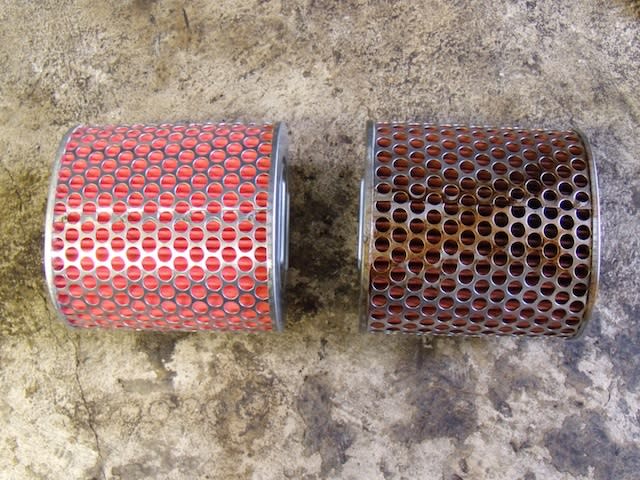

今回はリアタイヤパンクの為、修理入庫。

装着されているタイヤは2000年製造の物でサイドウォールひび割れ&劣化によりタイヤ交換が必要。

ゴム製品であるタイヤは鮮度が命、二輪の命。溝が充分にあるからと安心せず、数年使ったら、交換するのが重要です。

おいしい時期は長く見ても、良いところ1~2年程です。もちろん毎回その期間で交換すべきだとは思いませんが、3~4年も持たせられたら充分と言えるでしょう。

バイクのタイヤはコストが高いので、どうしてもそれなりの交換コストが掛かってしまいますが、安全には変えられません。

そんな余談はさておいて。

どのような経緯で20代の女性がこのバイクに乗る事になったのだろうか?

入庫中にこのマシンに目を向けると、そんな事が気になった。

ちょうどUGA氏が「80年代には良くこのマシンは女性が乗っていたものだ」と回想しつつ私=UCGと会話していたのである。

バイク全盛期のマシン。

RZやVTが溢れ出さんばかりに走っていた時代でもあり、各メーカー共に同一の排気量で選べるマシンは何台も有った頃。

納車時に再び女性オーナーがガレージに来られた際に、どのような経緯でこのバイクに乗られたんですか?

と伺うと、「当時、母が乗ってたんです。」と仰られました。

えええっ~!!

UCG&UGAは大変驚くと同時に何故かとても嬉しい気持ちになったのです。

ガレージUCGに来られるお客様で父上から受け継いだ男性の二世オーナー(父→息子)はこれまでの歴史の中で何人かおりましたが、母→娘という二世オーナーはガレージUCG創業以来約12年間の間で初めての事。

素晴らしい!!

UCGはバイクが大好きです。でも自分の両親共にバイクとは無縁で、むしろ危ないからバイクは止めなさいと言われるような事が多く、それでもバイクを降りる事はどうしても出来ず取り憑かれている。

そう考えてみれば、同性二世代に渡って受け継がれるバイク乗りは本当に数少ない事であるに違いない。

もし統計を取っても非常に少ない割合になるのであろう。

希少なマシン=CBX125F(1985年頃のマシンなので、既に実働28年くらい)は母から娘に引き継がれ現代を元気に走る。

何気に街中で見かけたとしても、そんなバックボーンまでは見抜けない。

大きな歴史を背負ってCBX125Fは日々通勤の足となって活躍する。

もしかすれば、三世代に渡って受け継がれる可能性だって充分にあるであろう。

末永く大切に乗り続けて下さい。

納車時にそんな歴史を聞いて、心がとても暖かい気持ちに満たされた。

そんな最中、そして、うだるような暑さが続く中、日々黙々と作業&探求を続けており、ちょうど時期的には全日本レースメカ業務は中休みなので、ガレージ業務に全身全霊を傾ける時期なのです。

多くの作業依頼を頂きまして、本当にありがとうございます、またすぐに作業請け負えずお待たせしている方、申し訳ございません。

修理作業の一つ一つが試行錯誤が必要であったり、地道な手作業が多く、またその一つ一つに納得出来るだけの結果を求めたいので、現在抱えている作業も含めて、充分な時間を下さい。

修理には大きく分けると二種類あって、消耗品を交換するだけで結果が得られる作業と、トライ&エラーを重ねて修理を行わなければ故障原因が掴み難い事例があるのです。日頃しっかりとメンテナンスを行っていれば壊れなかった可能性がある車輛も、ひたすら動かし続けて、突然壊れたから、すぐに修理して欲しいと言われても、すぐそれに応えられるだけのキャパシティーはありません。どうしても依頼通りの順番で手を動かすしか無いのです。予約制とさせていただいているのもそんな理由なので、状況御察し下さい。

では、本日の本題に入ろう。

街中では見かける事が無い非常にレアなホンダ=CBX125F

精密機械的な125cc DOHCエンジンを80年代ホンダ車特有のスタイルで仕上げてあるマシン。

125ccなのにDOHCだなんて、なんて贅沢な仕様なのでしょうか。250cc4気筒マシン等もそうですが、この先、新たに新車で同様のスペックのマシンはほとんど発表されないのではないでしょうか?それくらいに80年代~90年代のマシンは豪華絢爛、コストが掛けられてます。

また今回の話しの主役であるCBX125Fも見方を変えれば、それ以前の70年代バイクを探す方が簡単かもしれない、それ程に見かける事は少ない。

驚く事なかれ、このバイクのオーナーは若い女性である。

今回はリアタイヤパンクの為、修理入庫。

装着されているタイヤは2000年製造の物でサイドウォールひび割れ&劣化によりタイヤ交換が必要。

ゴム製品であるタイヤは鮮度が命、二輪の命。溝が充分にあるからと安心せず、数年使ったら、交換するのが重要です。

おいしい時期は長く見ても、良いところ1~2年程です。もちろん毎回その期間で交換すべきだとは思いませんが、3~4年も持たせられたら充分と言えるでしょう。

バイクのタイヤはコストが高いので、どうしてもそれなりの交換コストが掛かってしまいますが、安全には変えられません。

そんな余談はさておいて。

どのような経緯で20代の女性がこのバイクに乗る事になったのだろうか?

入庫中にこのマシンに目を向けると、そんな事が気になった。

ちょうどUGA氏が「80年代には良くこのマシンは女性が乗っていたものだ」と回想しつつ私=UCGと会話していたのである。

バイク全盛期のマシン。

RZやVTが溢れ出さんばかりに走っていた時代でもあり、各メーカー共に同一の排気量で選べるマシンは何台も有った頃。

納車時に再び女性オーナーがガレージに来られた際に、どのような経緯でこのバイクに乗られたんですか?

と伺うと、「当時、母が乗ってたんです。」と仰られました。

えええっ~!!

UCG&UGAは大変驚くと同時に何故かとても嬉しい気持ちになったのです。

ガレージUCGに来られるお客様で父上から受け継いだ男性の二世オーナー(父→息子)はこれまでの歴史の中で何人かおりましたが、母→娘という二世オーナーはガレージUCG創業以来約12年間の間で初めての事。

素晴らしい!!

UCGはバイクが大好きです。でも自分の両親共にバイクとは無縁で、むしろ危ないからバイクは止めなさいと言われるような事が多く、それでもバイクを降りる事はどうしても出来ず取り憑かれている。

そう考えてみれば、同性二世代に渡って受け継がれるバイク乗りは本当に数少ない事であるに違いない。

もし統計を取っても非常に少ない割合になるのであろう。

希少なマシン=CBX125F(1985年頃のマシンなので、既に実働28年くらい)は母から娘に引き継がれ現代を元気に走る。

何気に街中で見かけたとしても、そんなバックボーンまでは見抜けない。

大きな歴史を背負ってCBX125Fは日々通勤の足となって活躍する。

もしかすれば、三世代に渡って受け継がれる可能性だって充分にあるであろう。

末永く大切に乗り続けて下さい。

納車時にそんな歴史を聞いて、心がとても暖かい気持ちに満たされた。